Нет необходимости говорить о важности полива и питания виноградника - это всем ясно. Так же ясно, что высокопродуктивный орошаемый виноградник требует огромного количества воды (см. таблицу, в которой отражены объемы воды, удовлетворяющие физиологические потребности растений по фазам вегетации).

Итак, минимальное потребление воды за сезон орошаемого виноградника на площади в 5 соток составит 110 м3, гектар - 2200 м3. Такие объемы воды дать своему винограднику не под силу большинству виноградарей.

Значит, возникает дилемма: или отказаться от высокопродуктивного виноградника или внедрять современные экономные системы орошения, позволяющие, не нарушая физиологических норм, сократить водопотребление в 2-3 раза.

Занимаясь этой проблемой в течение доброго десятка лет, я изучил и испытал различные системы экономного орошения: капельное надпочвенное, подпочвенное дренажное, внутрипочвенное инъекционное. Они, безусловно, эффективнее традиционных (полив в ямы или борозды), нет огромных потерь от испарения воды, необходимости в рыхлении. Но, в то же время, эти системы не лишены и существенных недостатков. Так, для системы подпочвенного полива в виде параллельных щебенчатых каналов (заливка через трубы-колодцы) требуются серьезные капитальные затраты, создание ее возможно только в момент закладки виноградника. При этом 15-30 % воды уходит в более глубокие слои почвы, за пределы основной массы корней. Слой щебня в 15-25 см сокращает объем корнеобитаемой почвы. Практически трудно предотвратить заиливание дренажей.

Надпочвенный капельный полив требует мульчирования и вызывает перераспределение корневой системы кустов в более поверхностные слои почвы, что ведет к риску промораживания корней.

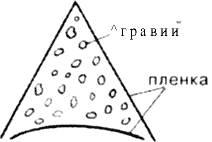

Чтобы избавиться от недостатков и, в то же время, сохранить достоинства названных систем, я разработал свою, универсальную, систему внутрипочвенного полива. Она довольно простая (см. рис. 1 а). По всей длине междурядья, на глубине 20-30 см, укладываем трубу (диаметром 3/4 дюйма или дюймовую), в которой, через каждой метр, высверлены отверстия с увеличением диаметра каждого последующего на 0,5 мм с каждым шагом, начиная с 3 мм до 8-10 мм. Под каждым отверстием заранее готовится водоприемный конус (см. рис. 16). В канале для укладки дренажа выкапывается на штык лопаты углубление. Дно делается выпуклым вверх и застилается полиэтиленовой пленкой в виде круга диаметром 20-25 см. На пленку высыпается конус гравия объемом в 2-3 л (фракция 5-10 мм). После выставления дренажа, конус закрывается плотной полиэтиленовой пленкой внахлёст через трубу. Таким образом пленка надежно защищает водоприемный конус от заиливания.

Рис. 16.

Рис. 3.

Для внутрипочвенного полива используют пластмассовые или металлические трубы (при использовании последних необходима антикоррозионная обработка поверхности мастикой: на 2 части битума - 1 часть отработанного моторного масла).

Опыт свидетельствует: такая система может служить 10-15 лет и более. Она работает под низким давлением воды, медленно насыщая корнеобитаемый слой живительной влагой.

Если длина системы превышает 10 м, применяется более сложная ее конструкция (см. рис. 2). В каждой секции, аналогично предыдущей схеме, высверливаются отверстия. Увеличение диаметра трубы в каждой секции позволяет, несмотря на

удаление от источника воды, поддерживать ее равномерную подачу по всей длине системы.

Если виноградарь хочет охватить равномерным внутрипочвенным поливом весь участок, тогда необходимо внедрить комбинированную систему (см. рис. 3). В этом случае, в основную трубу, через 1 метр, в обе стороны, ввариваются боковые полудюймовые трубки. Длина их 100-150 см, в зависимости от ширины междурядья. Конец трубки глушится. Снизу, в ее конце, высверливается отверстие. Диаметр этих отверстий, аналогично, по мере удаления от источника воды, возрастает от 3 до 8-10 мм в каждой секции. Под каждым таким отверстием также необходим водоприемный конус.

Внутрипочвенный полив очень функционален, т.к. подача воды осуществляется непосредственно в корнеобитаемый слой почвы на глубину от 30 до 60 см, где находится большая часть корневой системы куста.

С помощью такой системы полива можно:

• адресно доставлять к корням макро- и микроэлементы в виде растворов; концентрация их не должна более чем в 2 раза превышать концентрации, рекомендуемые для внекорневой подкормки (чтобы не прижечь молодые корешки);

• насыщать почву воздухом:

а) косвенным путем: заливать в систему растворы органических удобрений (коровяк - 1:10; куриный помет - 1:20), предварительно процедив их через сито с 1 мм ячейкой; если это делать регулярно (1 раз в 2 недели) в течение сезона, то это привлечет огромную массу дождевых червей, которые вспушат весь корнеобитаемый слой, а он насытится воздухом;

б) прямым путем: заливать в систему аэрированную (оксигенированную) прохладную воду.

Самый простой способ ее приготовления пропустить воздух (кислород) в виде обилия мелких пузырьков через всю толщу воды (как в аквариуме для рыбок). Делается это с помощью компрессора или баллона под давлением. Эффект насыщения возможен при постепенном снижении t воды (в ночь t в емкости снижается на 10-15°С). Утром до прогрева вода должна быть использована;

с целью ухода от заморозков тормозить распускание почек, охлаждая холодной водой, 1 раз в 3 дня, корнеобитаемый слой почвы (10 л на 1 м2);

осуществлять орошение под дорожками, проходами с твердым покрытием.

Буду рад, если мой опыт поможет читателям увеличить продуктивность своих виноградников.

Игорь Владимирович ЕЛИСЕЕВ