Применение метода главных компонент для идентификации и сравнения натуральных вин

В.А. ГАВРИЛИНА, О.И. МАЛЬЦЕВА, Д.С. БУЛГАКОВ

Орловский государственный институт экономики и торговли

С.Н. СЫЧЕВ

Часть 2. Критерии идентичности и подобия красных сухих вин при использовании комбинации метода главных компонент и высокоэффективной жидкостной хроматографии со спектрофотометрическим детектированием

Разработка независимых от мнения эксперта методов определения идентичности, неидентичности или подобия сложных физико-химических систем (например, вина) — одна из важнейших задач по обеспечению объективности товароведческой экспертизы. Ранее мы показали, что такой подход технически возможен при проведении экспертизы вин путем использования комбинации метода высокоэффективной жидкостной хроматографии с многоволновым спектрофотометрическим детектированием и метода главных компонент. Основным способом выявления идентичности или неидентичности вин является получение коэффициентов попарной корреляции факторов, полученных из оптических плотностей многоволновых хроматограмм вин, предварительно превращенных в матрицу дискретных значений оптических плотностей элюата на разных длинах волн [1].

Коэффициент корреляции Rxy показывает, насколько линейно зависимы сравниваемые величины, то есть выполняется ли линейное уравнение Y(i)=а+bХ (i), где а и b — коэффициенты линейного уравнения; Y(i) и Х(i) — сравниваемые величины.

Чем меньше такой коэффициент корреляции, тем менее похожи сравниваемые объекты, чем больше — тем похожи больше.

Экспериментальная часть.

Орловский государственный технический университет

К.С. СЫЧЕВ

ЗАО фирма «Найтек инструменте»

Хроматографический эксперимент проводили на хроматографах «Милихром-5-З-М» и «Милихром-5-З-М» с программным обеспечением «UniChrom» и спектрофотометрическими детекторами. Длину волн выбрали для определения практически всех классов соединений, находящихся в вине, — от сахаров и органических кислот до фенолкарбоновых кислот и антоцианов (мономерных форм, олигомеров и полимеров).

Условия хроматографического анализа вин — длина волн: 270, 290, 320, 330, 354 нм;

210, 230, 254, 270 и 330 нм; 420, 480, 520, 580, 660 нм (пятиволновые режимы детекции, см. рисунок); температура колонок 35 °C; элюент — ступенчатый градиент ацетонитрила в буфере «А»; регенерация — 400 мкл; расход элюента 150 мкл/мин.; объем пробы 10 мкл; перед анализом вино фильтровали через фильтр с голубой лентой. Буфер «А» готовили следующим образом: к 100 см3 0,02 М КН2Р04 добавляли 0,5 см3 диэтиламина и 1,5 см3 ортофосфорной кислоты. Использовали колонки 80x2, заполненные сорбентом Сепарон С18 (5 мкм). Относительное среднее квадратическое отклонение времен выхода в градиентном режиме не превышало 1,5%. Результаты обрабатывали с помощью метода главных компонент, реализованного в пакете программ «Статистика-6».

Хроматография вина «Каберне»: a — длина волн 270, 290, 320, 330 и 354 нм; б — длина волн 210, 220, 230, 254 и 320 нм; в — длина волн 420,480, 520, 580 и 660 нм

Хроматограммы а, б и в преобразовывались в матрицу оптических плотностей с интервалом съема 0,05. Из матриц оптических плотностей для каждого набора длин волн и каждого вина методом главных компонент получали факторы, которые затем сравнивали между собой путем расчета попарной корреляции между факторами различных вин с учетом критериев идентичности и подобия [2].

Таблица 1

Таблица 2

Получение критериев идентичности и сходства.

При последовательном проведении анализа одного и того же вина без больших промежутков времени коэффициенты корреляции факторов F±-F3, полученных для одного и того же вина, составляют 0,998-1,000, то есть не наблюдается каких-либо существенных отличий хроматограмм. В реальной работе приходится многократно обращаться к хроматограммам контрольных вин при всегда существующих небольших различиях в хроматографических системах исследуемых вин. Смоделировать максимально допустимое различие в хроматограммах исследуемых вин можно при использовании немного другого сорбента в хроматографических колонках и при достаточно большом промежутке времени между анализами.

Так, для установления критериев идентичности мы рассматривали матрицу корреляции факторов F1-F3, полученных для одного и того же вина («Каберне», Молдова, «Лион Гри»), но с разницей в 8 сут и на другой хроматографической колонке (рабочая колонка была заполнена Сепароном С18, а дополнительная — Диасорбом С16), то есть было реализовано максимально для данного анализа допустимое изменение хроматографической системы.

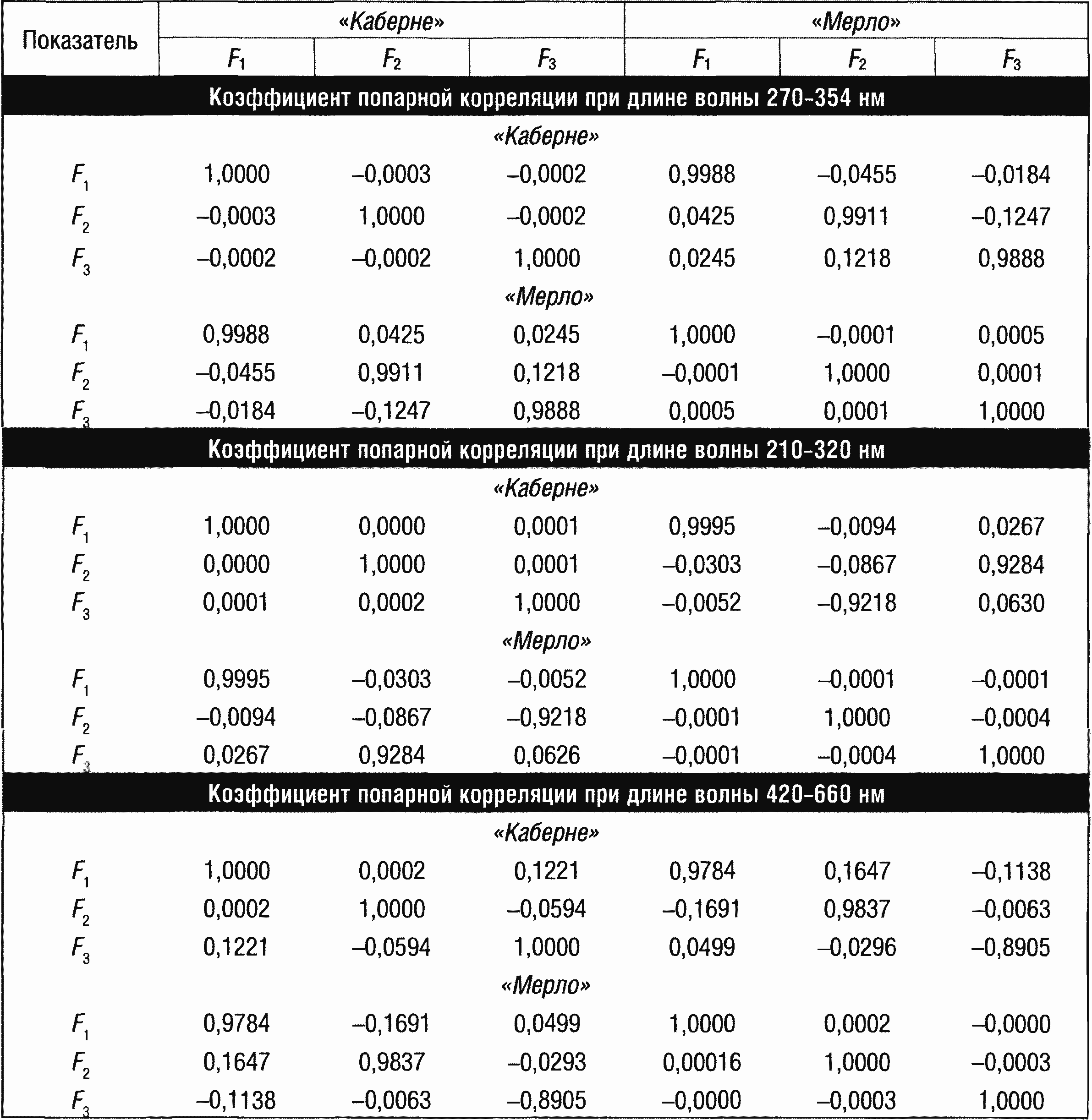

Матрица корреляции факторов хроматограмм, полученных на колонке с Сепароном С18 и Диасорбом С16, представлена в табл. 1 (коэффициенты корреляции Rxy факторов, полученных для одного образца вина с разницей в 8 сут, и на другой с сорбентом Диасорб С16Т хроматографической колонке). Факторы F11, F12, и F13 получены для первого образца вина, факторы F21, F22 и F23 — для второго.

Таким образом, для одного и того же вина в условиях с максимально допустимым изменением хроматографической системы коэффициенты попарной корреляции соответствующих факторов равны: коэффициент корреляции F11 и F21 = 0,998, F19 и F99 = 0,982, F12 и F9 = 0,962. Таким образом, полностью идентичными можно считать вина, для которых коэффициенты попарной корреляции факторов Fx не ниже 0,99, F2 — не ниже 0,98, F3 — не ниже 0,96. Соответственно, меньшие коэффициенты корреляции соответствующих факторов (хотя бы одной пары факторов) свидетельствуют о неидентичности вин, так как не могут быть объяснены с точки зрения воспроизводимости хроматографической системы.

Критерии сходства могут быть установлены по Джаффе (Н.Н. Jaffe, 1954) с учетом некоторого ухудшения коэффициентов корреляции при небольших колебаниях состава хроматографической системы: похожими могут считаться вина, для которых коэффициенты попарной корреляции соответствующих факторов находятся для Fx в диапазоне 0,98-1,00, для F2 — 0,94-1,00, для F3 — 0,92-1,00.

Проверка работы метода на идентичность и подобие двух красных сухих вин, имеющих похожие хроматограммы, заключается в поиске ответов на два вопроса:

может ли предложенный метод различить два вина, имеющие похожие хроматограммы?

какой диапазон длин волн необходимо использовать для полной идентификации?

Наиболее наглядный пример — решение указанной проблемы для молодых купажированных вин: красных сухих вин «Каберне» («Кубань-вино») и «Мерло» («Массандра»), имеющих очень похожие хроматограммы. Очевидно, что проблемы определения идентичности (или неидентичности) вин, наиболее отличающихся по виду хроматограмм, в этом случае должны решаться автоматически.

Проверка работы метода в диапазоне длин волн 270-354 нм.

Наиболее популярным диапазоном спектрофотометрического детектора жидкостного хроматографа, применяемого для определения каких- либо характеристик вина, является диапазон длины волн 270-330 нм [4]. В этом диапазоне хорошо поглощают фенольные соединения, фенолкарбоновые кислоты, флавоноиды и часть антоцианов.

Для вин «Каберне» («Кубань-вино») и «Мерло» («Массандра») были получены факторы из хроматограмм в диапазоне длин волн 270-354 нм (табл. 2).

Согласно коэффициентам попарной корреляции по трем факторам в диапазоне длин волн 270-354 нм исследуемые вина соответствуют критериям идентичности [коэффициенты попарной корреляции F11 > 0,998, F22 > 0,980, F33 > 0,96] (табл. 3). Очевидно, что однозначно идентифицировать указанные вина в диапазоне длин волн 270-354 нм не удается (вина неразличимы).

Проверка работы метода в диапазоне длин волн 210-320 и 420-720 нм.

Использование длины волн 210, 230 и 254 нм в дополнение к 270 и 320 нм дает возможность дополнительно просмотреть аминокислоты, сахара и предельные кислоты, играющие важную роль при экспертизе вин. Длина волны 254 нм ориентирована на ароматические соединения и служит переходом для равномерной работы дифракционной решетки монохроматограмм от коротких к более длинным волнам. В области 210-230 нм также неизбирательно поглощают как синтетические, так и природные красители.

Таблица 3

Факторы F(1-3) были получены для вин «Каберне» и «Мерло» из хроматограмм в диапазонах длины волн 210-320 и 420-720 нм.

Согласно значениям попарных коэффициентов корреляции факторов, полученным в диапазоне 210-320 нм, следует, что по факторам F2 и F3 исследуемые вина неидентичны (F23 < 0,980, F32 < 0,960), но близки к подобным (F23 < 0,940, F32 > > 0,920), (см. табл. 3).

Таким образом, неидентичность исследуемых вин в данном случае определяется по факторам, полученным из хроматограмм в диапазоне длин волн 210-320 нм.

Использование видимого диапазона для детектирования дает возможность определить идентичность или подобие вин по красителям.

Из значений попарных коэффициентов корреляции факторов, полученных в диапазоне 420-660 нм, следует, что по факторам F2 и F3 «Каберне» и «Мерло» неидентичны (F11 < 0.998), но близки к подобным (F33 = 0,89) (см. табл. 3).

Таким образом, для установления идентичности или неидентичности вин желательно использовать диапазон длины волн 210-660 нм.

ЛИТЕРАТУРА

- Гаврилина В.А., Сычев С.Н., Сычев К.С., Мальцева О.И. Применение метода главных компонент для идентификации и сравнения натуральных вин. Часть 1. Сущность применения метода главных компонент для описания и сравнения многокомпонентных физико-химических систем. //«Виноделие и виноградарство». — 2007. —№ 1. — С. 10-12.

- Способ идентификации вина: авт. заявка от 16.01.2006, per. номер 2006101279 / С.Н. Сычев, В.А. Гаврилина, А.Н. Волчков; заявители и патентообладатели Сычев С.Н., Гаврилина В.А., Волчков А.Н.

- Jaffe Н.Н. Reexamination of the Hammett equation //Chern. Rev., 1953. — V.53. — N 2. — R 191-254.

- Савчук C.A., Власов B.H. Идентификация винодельческой продукции методами высокоэффективной хроматографии и спектрометрии.//Виноград и вино России, 2000. — № 5 . — С. 5-13.