Предпосадочная подготовка почвы, посадка винограда и уход за молодыми насаждениями

Предпосадочная подготовка почвы под виноградники сводится, в основном, к плантажной вспашке. Плантаж (Фр. plantage от лат. planto - сажаю) — это глубокая вспашка с перемешиванием слоев почвы. Применяют ее под многолетние насаждения, виноградную школку и плодовые питомники.

Плантажная вспашка делается с целью улучшения физико-химических свойств почвы и микробиологических процессов проходящих в ней. Плантаж увеличивает водопроницаемость и влагоемкость почвы, облегчает проникновение воздуха и тепла в нижние слои, обеспечивает быстрое впитывание воды, способствует лучшему использованию атмосферных осадков и, в конечном итоге, создает благоприятные условия для развития корневой системы.

При плантаже верхние, более богатые питательными веществами, слои почвы перемещаются в корнеобитаемую зону, а нижние слои, малотронутые почвообразовательным процессом, попадают на поверхность, где подвергаются ежегодной обработке, воздействию тепла и холода, обогащаясь органическими и минеральными удобрениями, постепенно превращаются в окультуренную почву. Плантажная вспашка позволяет внести достаточно удобрений на нужную глубину. Она вызывает гибель большого количества вредителей, возбудителей болезней и сорняков.

В конечном итоге виноградники, посаженные по плантажной вспашке, на 1-2 года раньше вступают в плодоношение, отличаются большей силой роста, высокой урожайностью и долговечностью. Плантаж действует до 6 и более лет, а затем требуется его обновление или омоложение.

В виноградарстве применяют различные способы плантажа:

- плужный, сплошной с оборотом пласта, выполняемый с помощью плантажных плугов с предплужниками (Рис. 66/3) и без оборота пласта, выполняемый с помощью глубокорыхлителей;

- траншейный (ленточный, канавный), когда рыхление почвы на большую глубину выполняют только вдоль будущих рядов винограда полосами шириной 70-80 см с помощью экскаваторов и бульдозеров. Этот способ применяют преимущественно при закладке виноградников на склонах или на участках, подверженных водной или ветровой эрозии, иногда при реконструкции виноградников. Сюда относят и плантаж в виде ям;

- взрывной плантаж, осуществляемый на каменистых почвах и в горах по специальным инструкциям с помощью взрывчатых веществ;

- ручной плантаж, делается штыковой лопатой на приусадебных участках и различных неудобьях.

Наиболее распространен в виноградарстве плужный плантаж. Он отличается высокой производительностью и сравнительной дешевизной. Для вспашки используются плантажные плуги 1ШН-50 (рис. 66, 3); 1ШУ-50А; ПП-50ПГ на тяге тракторов Т-100М; Т-100МГС; Т-150 и др.

Глубина плантажной обработки почвы зависит от ее типа, рельефа местности и климатических особенностей региона. Установлено, что чем суше климат и почва, тем ниже верхняя граница оптимального для корневой системы горизонта почвы и тем глубже должен быть поднят плантаж.

На ровных участках, в условиях умеренно-теплого климата, на черноземных, каштановых, бурых лесных, перегнойно-карбонатных и подобных им типах почв пашут на глубину 70 см с оборотом пласта. В укрывной зоне виноградарства вспашка на меньшую глубину может впоследствии привести к повреждению корней морозами.

На пологих склонах глубину вспашки увеличивают до 80 см. На более крутых склонах и на сильно скелетных почвах глубину плантажной вспашки доводят до 1-1,5 м. Почвы, где на определенной глубине залегают засоленные, глинистые, галечниковые горизонты — вспашку с оборотом пласта делают до поверхности этих горизонтов, а ниже осуществляют рыхление с помощью рыхлителя РН-80Б.

А. С. Мержаниан (1952) предложил, теоретически обоснованный, метод определения глубины плантажной вспашки. Для этого он ввел понятие “оптимальный горизонт” — это слой почвы, где в максимуме распространены питающие корни, т.е. имеющие диаметр до 2 мм. Он рекомендует с помощью раскопок корневой системы, имеющихся на участке кустов винограда, послойной выборки и взвешивания питающих корней установить мощность “оптимального горизонта” и верхнюю границу его залегания. Сумма толщины “оптимального горизонта” и глубины начала его залегания даст глубину подъема плантажа. Например, мощность “оптимального горизонта” равна 50 см, а верхняя граница его залегает с глубины 15-20 см. Следовательно, глубина плантажной вспашки составит 65-70 см.

Сроки плантажной вспашки устанавливают в соответствии с намеченным временем посадки винограда. Для весенних посадок плантаж нужно поднимать с осени, а для осенних — весной или в первой половине лета. Предпочтение отдают осенней плантажной вспашке, т.к. на зиму плантаж оседает, в нем накапливается влага. Разрыв во времени между подъемом плантажа и посадкой винограда должен составлять не менее 2-3 месяцев, а лучше 6. Посадка по свежевспаханному плантажу приводит к отрыву корешков, снижению приживаемости и ухудшению роста молодых кустиков.

Плантаж в Молдове лучше поднимать в августе-октябре и при умеренной влажности. Если почва слишком сухая, то образуется большое количество пустот. При повышенной влажности образуются крупные глыбы, которые затем трудно разбить. Нельзя поднимать плантаж на мерзлой почве, покрытой снегом, т.к. верхний горизонт попадает вниз и поэтому почва долгое время не может прогреваться, что отрицательно сказывается затем на приживаемости саженцев и развитии кустов.

Плантаж производится поперек склона загонами шириной 25-30 м, при длине гона до 400 м, и 50-60 м, при длине гона 1000 м.

Нужно вести контроль за качеством плантажа, при этом следят за тем, чтобы борозды располагались одна от другой на расстоянии не более 0,5 м. Замеряют глубинку вспашки щупом или линейкой по отвесной стене открытой борозды. Если плантаж был занят какой-то культурой, то перед посадкой винограда его пашут на глубину 30-35 см. Если же не было посадки 2 года — плантажную вспашку нужно повторить.

Перед посадкой производится окончательная подготовка плантажа, которая включает выравнивание поверхности с помощью угольников, волокуш, планировщиков-разравнивателей ПР-5В; ПА-3; П-2,8; ПС-2,75М. Глыбы разбивают дисковыми боронами БДТ-2,5; БДТА-3,5. Это делается весной, а затем до посадки, почва содержится под чистым паром.

Следующим этапом перенесения в натуру составленного проекта организации территории и закладки виноградника является посадка винограда .

Перенесение проекта организации территории в натуру осуществляется землеустроителем, который с помощью геодезических инструментов разбивает участок на кварталы и клетки, устанавливает дорожную сеть и намечает места посадки стокорегулирующих лесных полос и другие меры.

Границы кварталов и дорог обозначаются постоянными метками в виде межевых столбов. Границы клеток обозначают вехами. Разбивка на ряды и места посадки растений проводится с помощью специальных мерных проволок или шнуров (рис. 37, Г, 7, 8, 9). На проволоке напаивают метки для определения ширины междурядий и расстояния между кустами в ряду. Разбивка кустов в каждой клетке начинается с одной из боковых сторон квартала. Сначала колышками большого размера намечают будущие ряды с двух сторон каждой клетки с помощью шнуров, натянутых поперек направления будущих рядов, а также по вехам обозначающим границы клетки и по линиям первых и последних кустов каждого ряда. Шнуры закрепляются деревянными кольями, а против отметок на шнурах устанавливают колышки для обозначения рядов.

Для отметки мест посадки кустов натягивают шнур по линии ряда. Шнур должен быть длиннее ряда на 4-5 м. Он закрепляется с помощью кола на одной из сторон клетки у выставленных раннее колышков. Другой конец натягивают вдоль ряда, закрепляя его на противоположной стороне клетки. Против отметок шнура, в местах посадки кустов, устанавливают колышки так, чтобы они не мешали затем переносу мерной проволоки. Проволоку переносят на каждый ряд пока не дойдут до конца клетки. Рабочее звено состоит из 5 человек, из которых двое натягивают и переносят шнур, а остальные расставляют колышки.

Порядок размещения кустов связан с выбором направления рядов, схемой и густотой посадки. Известны следующие способы размещения кустов: рядовой, квадратный, шахматный, квадратно-гнездовой и др. (рис. 37, Г, Д, Е). В Молдове принята рядовая посадка, а в отдельных случаях прибегают к шахматной и контурной.

При рядовой посадке расстояние между кустами меньше, чем между рядами. Этот способ считается лучшим с точки зрения получения высоких и качественных урожаев, удобства ухода за кустами, создания хороших условий освещения и возможности регулирования нагрузки в широких пределах. Он удобен для прохождения машин и орудий при уходе за кустами и почвой.

Шахматная посадка усложняет работу по разбивке рядов, но она удобна на склонах и на песчаных почвах, особенно при контурных посадках.

Площади питания кустов зависят от плодородия почвы и увлажненности, от силы роста кустов и системы их формирования. Для Молдовы, расстояния колеблются в междурядьях от 2,5 до 3,0 м, а в ряду от 1,0 до 2,0 м. Для слаборослых и среднерослых сортов расстояние между рядами - 3,0 м, а в ряду: на бедных почвах - 1,0-1,5 м и на плодородных - 1,25-1,75 м. Для сильнорослых сортов соответственно - 3,0 на 1,5-1,75 и на 1,75-2,0 м. На укрывных виноградниках и на террасах междурядья 2,5-3,0 м и в рядах 1,01,5 м.

В настоящее время имеет место тенденция к увеличению площади питания, т.к. создаются лучшие условия освещения и питания, удобства ухода, сокращение затрат в 1,5-2 раза при той же или более высокой урожайности.

Важное значение для продуктивности виноградных насаждений имеет посадочный материал, способы и качество его подготовки к посадке .

В качестве посадочного материала, как правило, применяют привитые или корнесобственные однолетние, двухлетние или вегетирующие саженцы, и, как исключение, однолетние вызревшие черенки, стратифицированные или нестратифицированные привитые черенки, а также сеянцы.

Промышленные виноградники закладывают в основном однолетними, реже двухлетними и, в отдельных случаях, вегетирующими саженцами. Сеянцы используют в основном при селекционной работе в НИИ и НИУ Черенки дают низкий процент приживаемости, поэтому используют при небольших объемах посадки.

К посадке допускаются только первосортные саженцы соответствующие требованиям стандарта. Перед посадкой проводится соответствующая их подготовка, включающая следующие технологические операции (рис. 38):

- дополнительная тщательная сортировка;

- подрезка прироста до 2-3 глазков;

- укорачивание корневой системы до 10-12 см;

- вымачивание в воде в течение 2-3 суток;

- парафинирование или бандажирование верхней 1/3 части (место спайки).

Парафинирование или бандажирование делается для предохранения от подсушивания. Оно заменяет нагребание холмиков земли. Расход парафина 2-3 гр на саженец при температуре обработки 75-85°С.

На всех этапах посадки необходимо следить за тем, чтобы не подсушить корневую систему саженцев. Они должны прикапываться, накрываться влажной мешковиной или помещаться в воду. При посадке в ямы корни должны помещаться в питательную болтушку, состоящую из двух частей глины одной части коровьего навоза и воды.

Если посадка проводится с осени прирост саженцев не укорачивают, но обязательно насыпают сверху холм земли для предохранения глазков от подмерзания.

В Институте винограда и вина (ИВиВ) “Магарач” разработан способ посадки саженцев или черенков в защитных полиэтиленовых чехликах толщиной 120-130 мкм (рис. 39, Б). Длина чехлика 35 см, ширина 8-10 см. Чехлик прочно подвязывают шпагатом к подвою в двух местах: над пяточной корневой системой и под местом спайки. Верхний край чехлика должен выступать над поверхностью почвы на 8-10 см. Защитные чехлики изолируют корнештамб от прямого контакта с почвой и препятствуют образованию корней, что исключает необходимость проведения катаровки.

Глубина и время посадки.

Глубина посадки зависит от почвенных и климатических условий района, рельефа местности и биологических особенностей сортов. При определении глубины посадки руководствуются тем, чтобы разместить корни на такой глубине, где бы они не страдали от морозов и засухи. На плодородных почвах с достаточным увлажнением глубина по садки должна быть меньше, чем на скелетных (шиферных, щебенчатых) и песчаных. Привитые виноградники сажают мельче, чем корнесобственные, т.к. корни первых более морозоустойчивые и выдерживают до - 10-11°С.

В большинстве районов средняя глубина посадки - 40 см. В северных зонах с устойчивым снежным покровом она несколько меньше (35 см), а в южных засушливых увеличивается до 45-50 см, на песчаных почвах до 70 см, на крутых склонах и скелетных почвах до 75-100 см.

Однако надо иметь ввиду, что для каждой зоны разработаны стандарты по длине саженцев. Поэтому посадку проводят на глубину равную длине саженцев. На ровной местности привитые саженцы высаживают с таким расчетом, чтобы место спайки находилось на уровне поверхности почвы. В верхней части склонов место спайки должно быть на 3-4 см ниже уровня почвы, а в нижней - на 3-4 см выше, что связано со смывом почвы сверху вниз.

Наилучшим временем для посадки винограда является весна (вторая половина марта и апрель). В это время почва имеет достаточно влаги и успевает прогреться, что и обеспечивает высокую приживаемость.

Рис. 38. Подготовка саженцев винограда к посадке:

- — саженец до предпосадочной обработки с указанием мест срезов прироста и корней; 2 — чрезмерное укорачивание корневой системы не допускается;

- — саженец, подготовленный для гидромеханической посадки;

- — саженец, подготовленный для посадки в ямки;

- — обмакивание корневой системы саженца в болтушку;

- — общий вид саженца после обмакивания корней в болтушке.

Осенняя посадка проводится редко и в основном в местах, где нет

бесснежных зим и не наблюдается повреждение кустов пятнистым некрозом. При осенней посадке побеги на саженцах обрезать не следует, т.к. они в таком виде более устойчивые к неблагоприятным условиям среды в зимнее время. Саженцы покрывают холмиком земли высотой 25-30 см. Весной их разокучивают, укорачивают прирост и снова окучивают. В морозные дни посадку проводить нельзя, т.к. подмерзают корни.

Способы и техника посадки.

В практике виноградарства применяют гидромеханический (под гидробур), ручной (в ямки) способы посадки и реже виноградопосадочными машинами (рис. 39).

Гидромеханический способ посадки применяется очень широко (рис.

39, В, Г, Д). Принцип его состоит в том, что посадка саженцев осуществляется в посадочные скважины, сделанные в почве гидравлическими бурами. Посадочный агрегат состоит (рис. 39, Г) из цистерны любого назначения (опрыскиватели ОВП-15, ОКЛ-15,ОЛМ, ОНК с тракторами ДТ-54 или Т-75 и др., бензозаправщики на базе автомобилей ЗИЛ-150 и ПАЗ-53, жижеразбрасыватели РЖ-17, АНЖ-2 и др., имеющие насос для создания давления и откачки из нее жидкости), а также ручных гидробуров, соединенных с цистерной резиновыми шлангами.

Ручные гидробуры (рис. 39, В) состоят из трубы диаметром 2,5-3 см и длиной 1 м. В верхней части резинового шланга находится проходной или пистолетный кран, а в нижней конусообразный гидромониторный наконечник. Вода из цистерны поступает в наконечник под давлением 1,5-2 атм. Размывной струей при 3-4 нажатиях на бур пробуравливают скважину на всю длину посадки. Глубину скважин можно регулировать ограничителями, прикрепленными к штанге гидробура. В скважину, заполненную жижей, помещают саженец сначала несколько глубже, чем нужно для посадки, а затем приподнимают его для расправления корней. Пульпа плотно облегает корневую систему, а оставшаяся пустота засыпается землей и уплотняется. Расход воды на 1 скважину 2-3 л.

Если саженцы запарафинированы или забандажированы холмик над ними не делают. Одновременно с посадкой дают подкормку. Для этого в цистерну с водой добавляют минеральные удобрения (NPK) из расчета по 80 гр. д.в. каждого элемента на 100 л воды. Это в дальнейшем обеспечивает сильный рост кустов и более раннее вступление их в плодоношение.

Организация работы по посадке винограда под гидробур сводится к следующему: вслед за движущемся агрегатом следуют бурильщики, которые изготавливают скважины с одной и той же стороны колышков, за ними, на некотором расстоянии, идут сажальщики с саженцами, затем рабочие засыпающие скважины и при необходимости они уплотняют почву и насыпают холмики. Производительность труда агрегата зависит от числа буров, но она в 7-8 раз выше, чем при ручной посадке.

В последние годы используют агрегат с механическими гидробурами АВП-10-2 (рис. 39, Д). Агрегат обслуживают 10 человек. Производительность 3 га за смену. Затраты труда 39 чел/час за смену.

Рис. 39. Способы посадки винограда:

А — ручная посадка в ямки (1 - до засыпки ямки землей; 2 - после засыпки ямки землей);

Б — саженцы, подготовленные для посадки в полиэтиленовых чехликах (1 - корнесобственные; 2 - привитые);

В, Г, Д — гидромеханическая посадка;

В — устройство ручного гидробура ГБ-35/28 (1 - наконечник с клапаном; 2 - корпус; 3 - шайба ограничения глубины посадки; 4 - рукоятка включения клапана; 5 - рукоятка для работы гидробуром при изготовлении скважин; 6 - штуцер для соединения со шлангом);

Г — схема агрегата ручных гидробуров (1 - гидробуры; 2 - шланги; 3 - резервуар; 4 -насос; 5 - трактор; 6 - штанга);

Д — схема гидробурового агрегата АПВ-10-2: I - вид сбоку; II - вид c торца; (1 - передние и задние брусья; 2 - направляющие; 3 - насос; 4 - водораспределительные трубы; 5 - гидробуры; 6 - механизм погружения и подъема гидробуров; 7 - выносной гидроцилиндр);

Е — виноградопосадочная машина.

Ручной способ посадки в ямки (рис. 39, А) позволяет сохранить корни у саженца на длину 15-18 см, что обеспечивает лучшее развитие кустов и более раннее вступление в плодоношение. Ямы копают тракторным ямокопателем или ручной лопатой с одной и той же стороны колышка. Ширина ямок 35-40 см, а глубина на 10-15 см больше длины саженца. При посадке, саженец устанавливают у колышка. На дно ямы насыпают в виде холмика 3-5 кг перегноя, смешанного с почвой, и 100-200 гр суперфосфата. При установке саженца корни расправляют, направляя их вниз по холмику. Затем яму засыпают на половину почвой, утаптывают и поливают водой (8-15 л). После впитывания воды ямки полностью засыпают сухой почвой и делают холмик, чтобы он на 3-4 см покрывал верхний глазок. Если же саженцы парафинированные или бандажированные холмики не делают.

Уход за молодыми насаждениями.

В течение первого года после посадки за молодыми насаждениями необходимо тщательно ухаживать. Почву содержат в чистом и рыхлом состоянии. По окончании посадки следует провести первую глубокую культивацию (10-12 см) с одновременным боронованием. Можно сделать культивацию в двух направлениях, т.к. почва во время посадки сильно уплотняется. Последующие культивации и рыхления проводят после дождей для разрушения корки и уничтожения сорняков (по мере их появления). За сезон проводят 5-6 культиваций. Для обработки используется приспособление ПРВН-72000 (рис. 66, 2). Чтобы избежать повреждений растений перед каждым кустом по ходу агрегата устанавливают колышки.

Весной и в начале лета на участках, посаженных непарафинированными саженцами, проверяют состояние холмиков и, если нужно, проводят их рыхление вручную или специально изготовленными скребками. Этот прием облегчает рост и развитие побегов. Его выполняют осторожно, чтобы не поломать прорастающие побеги. Если же имеет место сдувание холмиков, то их поправляют.

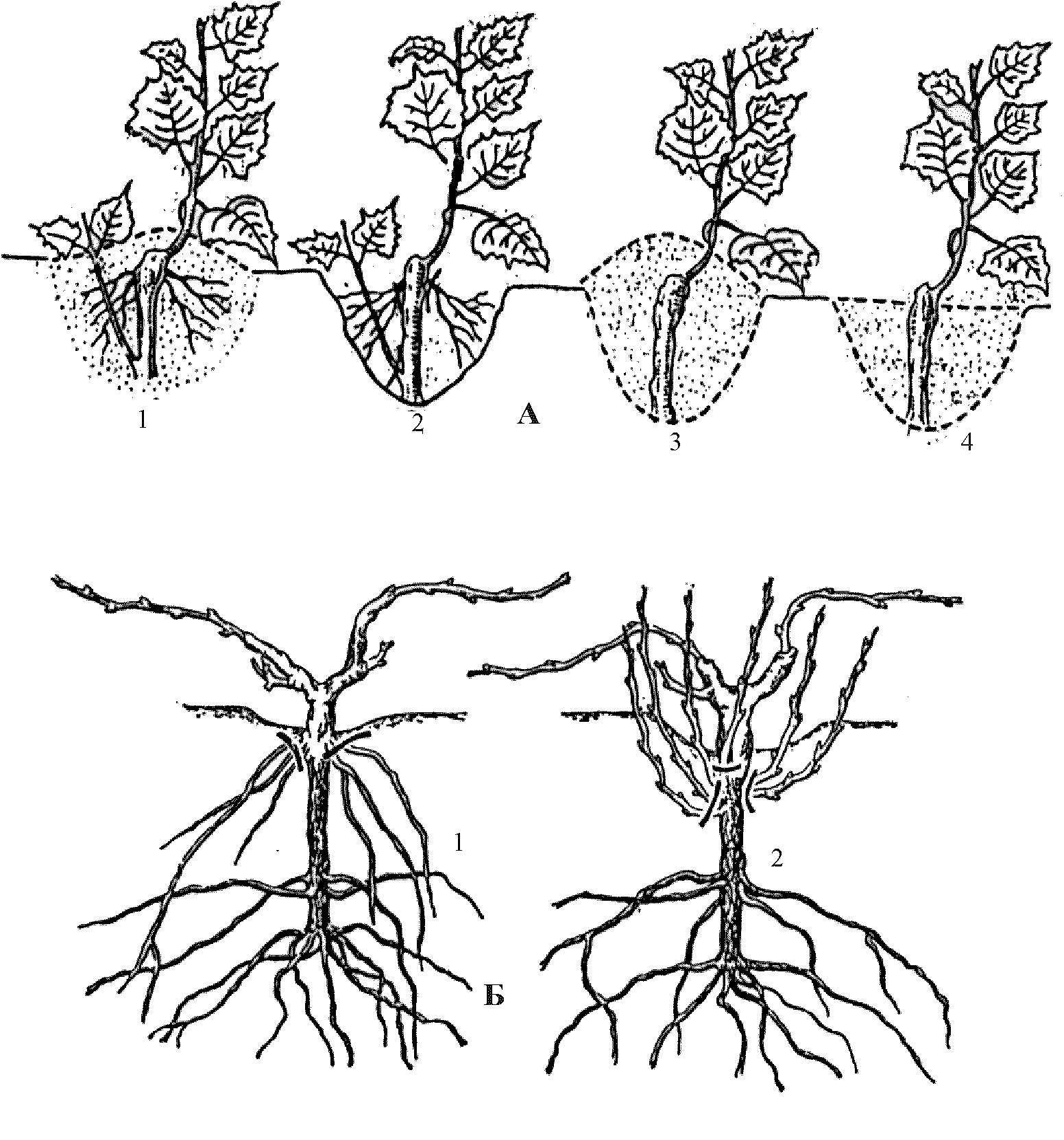

В течение вегетационного периода 1-2 раза проводят катаровку и удаление подвойной поросли (рис. 40). Для этого раскрывают куст на глубину 10-12 см и острым ножом обрезают поверхностные корни или поросль у самого основания. При каждом рыхлении холмики снижают до этиолированной части. В начале августа, когда начинается одревеснение однолетних побегов, основания их раскрывают для улучшения вызревания. Одновременно открывают место спайки для лучшего закаливания.

На неорошаемых площадях, особенно в южных регионах, молодые посадки следует обязательно поливать. В зависимости от частоты и количества выпавших осадков проводят 2-3 полива. При недостатке воды это делается гидробуром с одновременным внесением подкормки из расчета по 120 гр NPK на 100 л воды. Можно поливать в лунки по 10 л на куст.

В течение летнего периода на молодых насаждениях ведут борьбу с болезнями и вредителями. В конце первого вегетационного периода проводят инвентаризацию, при которой устанавливают число выпадов, больных и слабых кустов, на место которых затем подсаживают двухлетние саженцы. Для этих целей еще при закладке виноградников оставляют 10-15% саженцев от общего количества и высаживают в школку. Подсадку проводят в ямки с внесением органо-минеральных удобрений.

В укрывных и условно-укрывных районах молодые кусты укрывают на зиму почвой. Это делают одновременно с осенней обработкой почвы, в конце октября начале ноября месяца, после полного опадения листьев.

Почву в междурядьях перепахивают на глубину 20-25 см в развал малыми плужными корпусами ПРВН-2,5А. Весной этими же корпусами проводят отпашку кустов с последующим дооткрытием машиной ПММ-2,5 (рис. 65, 3).

Высота укрывного вала зависит от величины прироста побегов. В первый год никаких зеленых операций проводить не требуется. По данным Я. Д. Ханина и И. К. Чеплыгина хорошие результаты дает раннее, в возрасте 4-5 листьев, прищипывание верхушек побегов для усиления мощности молодого растения.

Шпалера устанавливается осенью 1 года или весной 2 года после посадки. Весной 2 года после вспашки и открытия кустов почву на виноградниках боронуют и проводят обрезку кустов. В весенне-летний период проводят культивации (6-5). В засушливые годы желательно сделать полив, особенно подсаженных кустов. Удаляют поверхностные корни и подвойную поросль 2-3 раза. По мере роста побегов их подвязывают к колу, а после установки шпалеры — к проволоке. Ведут борьбу с болезнями и вредителями. Обрезку в дальнейшем ведут в соответствии с принятой формой кустов. У каждого куста устанавливают приштамбовые колышки. При хорошем развитии кустов можно проводить зеленые операции по ускоренному формированию кустов, а для лучшего вызревания побегов проводят их чеканку.

Рис. 40. Удаление поверхностных корней (катаровка) и подвойной поросли:

А — на молодых виноградниках (1 - вид кустика до катаровки; 2 - техника катаровки; 3 - вид кустика после катаровки, удаления поросли и укрытия землей; 4 - вид кустика после катаровки, но без укрытия землей);