В.Г. Гержикова, д.т.н., проф., гл. н.с. отдела химии и биохимии вина,

Н.В. Гниломедова, к.т.н., н.с. отдела химии и биохимии вина,

Н.М. Агафонова, аспирант отдела химии и биохимии вина,

Л.А. Михеева, м.н.с. отдела химии и биохимии вина,

О.В. Рябинина, инженер отдела химии и биохимии вина

Национальный институт винограда и вина «Магарач»

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ, ПРОТЕКАЮЩИХ В БЕЛЫХ КРЕПКИХ ВИНОМАТЕРИАЛАХ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ БОЧКОВОЙ ВЫДЕРЖКИ

Исследованы оптические, потенциометрические и органолептические характеристики, а также содержание фенольных соединений и фурановых альдегидов в крепленых виноматериалах, выдержанных на дубовой клепке при повышенной температуре.

Ключевые слова: фенольные вещества, показатель желтизны, фурановые альдегиды, ОВ-потенциал, дегустационная оценка.

Категория специальных вин довольно многочисленна и широко распространена в нашей стране, но качество этих вин не всегда отвечает предъявляемым к ним требованиям. Производство ординарного выдержанного вина типа портвейн с пониженным содержанием сахаров, с одной стороны, позволит расширить ассортимент винодельческой продукции и предложить отечественному потребителю категорию вин, широко представленную за рубежом и практически не известную на украинском рынке. С другой стороны, ввиду возрастания цены на спирт- ректификат в Украине производители могут снизить затраты на производство вин этой категории за счет увеличения объема спирта собственного наброда при проведении более глубокого брожения сусла.

Повышение качества винопродукции можно обеспечить путем выдержки виноматериалов в дубовой таре за счет протекания сложных физико-химических процессов с участием компонентов древесины дуба. Гидролитический распад лигнина обусловливает возрастание содержания ароматических альдегидов в виноматериале, что положительным образом сказывается на органолептических свойствах [1].

Наиболее существенное влияние на ароматические и вкусовые показатели, а также цветовые характеристики вин оказывают фенольные вещества, причем не только их количественное содержание, но и качественный состав. Так, в результате окисления процианидинов вкус вина становится более мягким, бархатистым.

При созревании виноматериалов, помимо окисления фенольных соединений, протекают карбониламинные реакции (сахароаминные реакции, реакции Майяра), в результате которых образуются темноокрашенные соединения - меланоидины. Промежуточными продуктами этих процессов являются соединения фуранового ряда: фурфурол, оксиметилфурфурол, метилфурфурол и др., ответственные за типичные тона вин, претерпевающих тепловую обработку или прошедших длительную выдержку в дубовой таре.

Целью нашей работы являлось изучение процессов, протекающих при моделировании бочковой выдержки белых крепких виноматериалов.

Исследования проводили на крепленых виноматериалах для приготовления портвейна белого, с массовой концентрацией сахаров 10, 30, 60 г/дм3, выработанных брожением мезги из смеси белых европейских технических сортов винограда. Спиртование полученных виноматериалов проводили до объемной доли спирта 18,5%. Контролем служили виноматериалы, выработанные в условиях винзавода, для производства вина «Партенитская долина» (массовая концентрация сахаров 60 г/дм3, объемная доля этилового спирта - 17,5%).

Процессы бочковой выдержки моделировали, термостатируя виноматериалы в стеклянной таре при температуре 500С в течение 4 недель на дубовой клепке, которую задавали из расчета 65 см2/дм3 [2].

Контроль процессов, протекающих при бочковой выдержке, осуществляли по следующим показателям: массовая концентрация фурановых альдегидов и компонентов фенольного комплекса, оптические характеристики (показатель желтизны), потенциометрические характеристики (Eh), органолептическая оценка [3, 4].

Экспериментальные данные обрабатывали с помощью методов математической статистики на основе использования стандартных пакетов прикладных программ (Microsoft EXCEL, Statistica 8.0).

Ранее нами было установлено, что наиболее типичные по органолептическим характеристикам виноматериалы с пониженным содержанием сахаров получаются в результате брожения мезги [5].

Анализ данных по моделированию процесса выдержки виноматериалов в дубовой бочке показал, что динамика массовой концентрации фенольных веществ имеет нелинейный характер. В течение первых двух недель превалируют процессы их экстракции, затем - процессы полимеризации и конденсации, что приводит к потере растворимости фенольных комплексов и, соответственно, снижению массовой концентрации (рис. 1). Аналогичную тенденцию имеет показатель содержания полимерных форм фенольных соединений, их доля в содержании общих фенольных веществ остаётся примерно одинаковой (коэффициент корреляции r = 0,91). Отмечается равномерное снижение массовой концентрации процианидинов, коэффициент корреляции со сроком выдержки составляет r = 0,81.

Изменение показателя желтизны совпадает с динамикой массовой концентрации фенольных веществ, наибольшее значение приходится на максимум накопления этих соединений. Данная зависимость наблюдается во всех вариантах опыта (рис. 2). Это подтверждает данные, полученные Мякиевым Б.М. [6], что покоричневение крепленых виноматериалов определяется в большей степени превращением фенольных соединений, а не продуктами карбониламинных реакций, содержание которых непрерывно растет в процессе выдержки.

Сравнивая динамику содержания фенольного комплекса, включающего вещества виноградного происхождения и экстрагирующиеся из древесины дуба, можно отметить, что виноматериал, полученный брожением мезги (рис. 3а), по сравнению с производственным образцом (рис. 3б) характеризуется более низким содержанием фенольных веществ на протяжении всего процесса выдержки.

По мере увеличения массовой концентрации сахаров в виноматериале накопление фенольных веществ в процессе выдержки возрастает, что свидетельствует о защитной роли сахаров в процессах окисления и седиментации фенольных соединений.

Обобщенным показателем направленности окислительно-восстановительных процессов является величина ОВ- потенциала. Виноматериалы, выработанные брожением мезги, характеризуются снижением ОВ-потенциала на начальном этапе выдержки, что свидетельствует о преобладании восстановительных процессов, сменяющихся в дальнейшем на процессы окисления (рис. 4а).

Иная тенденция показателя Eh наблюдается в производственных образцах (рис. 4б). Так, вариант опыта с массовой концентрацией сахаров 10 г/дм3 отличается преобладанием окислительных процессов на всем протяжении выдержки. В двух других образцах протекают восстановительные процессы в течение всего процесса выдержки. Возможно, что на редокс-потенциал системы виноматериала оказывает влияние процесс окисления фенольных веществ и сахаро-аминные реакции, в результате функционирования которых образуются редокс-пары с различным соотношением окисленных и восстановленных форм.

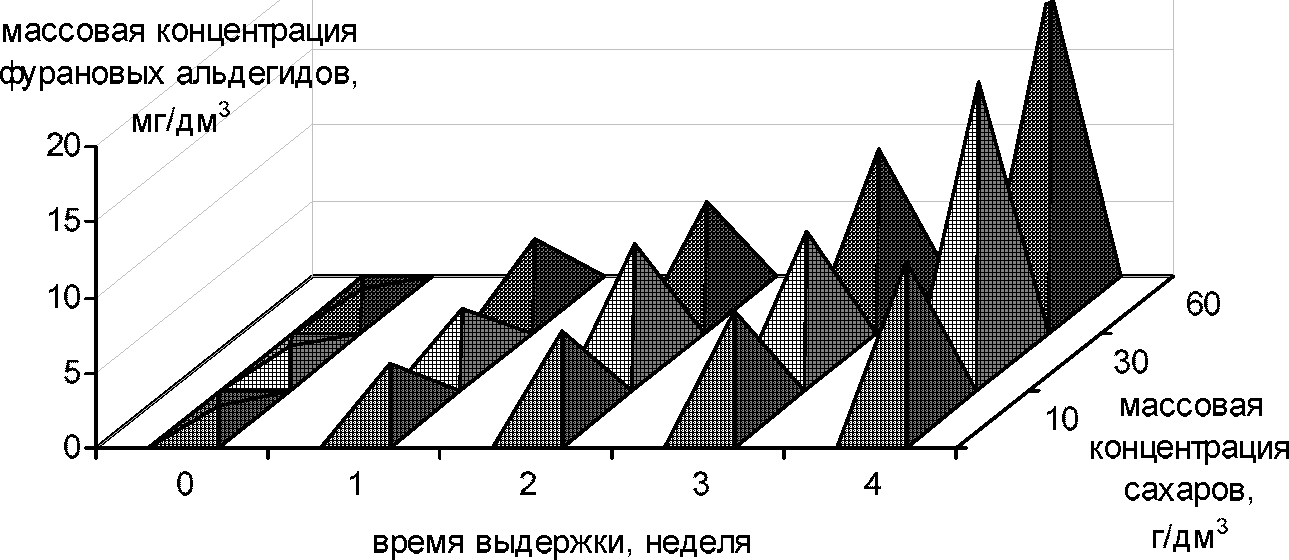

Рис. 5. Динамика накопления фурановых альдегидов в процессе выдержки

Как уже отмечалось, фурановые альдегиды, накапливающиеся в процессе выдержки, вносят существенный вклад в формирование органолептических характеристик виноматериалов. На рис. 5 представлена динамика этого показателя. Так как технологический прием получения виноматериалов мало влияет на образование фурановых альдегидов, в данном случае представлены средние данные по вариантам брожения мезги и производственного контроля.

Приведенные результаты свидетельствуют о прямой зависимости синтеза фурановых альдегидов от массовой концентрации сахаров, с одной стороны, и с другой - от продолжительности протекания процесса выдержки (r=0,81 и 0,91 соответственно).

Полученные данные позволяют сделать вывод, что экстракция эллаготанина древесины дуба приводит к увеличению массовой концентрации фенольных веществ с преобладанием восстановленных форм (снижение ОВ-потенциала). По мере созревания виноматериалов наблюдается накопление окисленных форм (возрастание ОВ-потенциала) с выведением из растворенного состояния наименее стабильных компонентов, в т.ч. процианидинов. Накопление фурановых альдегидов и продуктов гидролиза лигнина обеспечивает богатый оттенками аромат, свойственный виноматериалам, прошедшим выдержку в дубовой бочке.

Результаты физико-химических исследований находят свое отражение в органолептической оценке образцов.

Субъективное восприятие цвета совпадает с динамикой таких объективных показателей, как желтизна и массовая концентрация общих фенольных веществ. Цвет виноматериалов в процессе выдержки меняется в ряду: светло-янтарный → янтарный с красноватым оттенком → светло-янтарный или янтарный (для образцов с высоким содержанием фенольных веществ).

Наблюдается одинаковая тенденция развития аромата и вкуса виноматериалов, прошедших термообработку, как с дубовой клепкой, так и без нее, для производственных и опытных образцов. На ранней стадии в аромате проявляются грибные тона оттенки тертой и прелой зелени, затем тон зеленого яблока. По мере формирования типа, аромат трансформируется в плодово-фруктовом направлении с тонами сухофруктов. На последнем этапе выдержки заметно увеличение разнообразия оттенков в аромате, появляются смолистые тона, тона айвового варенья и вяленой дыни. Коэффициент корреляции дегустационной оценки со временем выдержки составил ≈0,83. Полученные нами результаты по трансформации аромата в процессе созревания виноматериалов согласуются с данными других авторов [8].

Опытные образцы после термообработки в присутствии древесины дуба получили более высокие дегустационные оценки, по сравнению с этими же образцами, в которых процессы выдержки протекали без внесения дубовой клепки. В среднем этот показатель на 0,2 ед. выше за счет появления специфических тонов, свойственных виноматериалам, прошедшим выдержку в бочках.

Образцы с содержанием сахаров 10 г/дм3 отличались букетом плодово-медового направления и облегченным негармоничным вкусом, тип портвейна был выражен довольно слабо.

Образцы с содержанием сахаров 30 г/дм3 обладали сложным плодовым букетом с нотами айвы и дыни, тонким оттенком бочковой выдержки. Вкус тонкий, гармоничный, с развитым послевкусием. В этом варианте опытный образец получил 8,4 балла, производственный, более танинный - 8,2 балла.

Образцы с содержанием сахаров 60 г/дм3 характеризовались типичными свойствами для вин типа портвейн. В букете проявлялись смолистые тона с оттенками сухофруктов. Вкус гармоничный с длительным послевкусием. Более слаженным оказался виноматериал, также выработанный брожением мезги. Дегустационная оценка - 8,4 балла, что на 0,1 ед. выше, чем в контрольном образце.

Таким образом, в процессе контакта с дубовой клепкой происходит увеличение массовой концентрации общих фенольных веществ за счет экстракции полимерных форм с последующим выведением их в осадок и снижение массовой концентрации процианидинов. Прием брожения мезги обеспечивает оптимальное содержание компонентов фенольного комплекса для формирования гармоничного вкуса и янтарного цвета виноматериалов. Накопление фурановых альдегидов прямо пропорционально содержанию сахаров, а также длительности выдержки, что обеспечивает развитие типичных тонов портвейна при массовой концентрации сахаров не менее 30 г/дм3.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Оганесяну Л.А. Дуб и виноделие / Л.А. Оганесяну. М.: Пищевая промышленность, 1998. _ 256 с.

- Изменение ароматического комплекса и сенсорных профилей белых крепленых виноматериалов в ходе термокислородной обработки / Е.В. Остроухова, И.В. Храмченкова, Б.А. Виноградов [и др.] // Виноградарство и виноделие: сб. науч. тр. НВиВ «Магарач». — Ялта, 1999. — Т. ХХХ. — С.104-112.

- Сборник международных методов анализа и оценки вин и сусел / [Пер. с франц. и общ. ред. Н.А. Мехузла]. — М.: Пищевая промышленность, 1993. - 320 с.

- Методы технохимического контроля в виноделии. [Под ред. В.Г. Гержиковой]. — Симферополь: Таврида, 2009. — (Серия науч.-техн. лит. по виноделию). — 304 с.

- Влияние технологических приемов на физико-химические и органолептические показатели крепких белых виноматериалов / В.Г. Гержикова, Н.В. Гниломедова, Л.А. Михеева [и др.] // Виноградарство и виноделие. - 2010. - №2. -

- Мякиев Б.М. Разработка рациональной технологии приготовления ординарных крепленых вин типа портвейна белого из прессовых фракций сусла: дисс. к.тн.: спец. 05.18.07 «Технология продуктов брожения, алкогольных и безалкогольных напитков» / Мякиев Борис Магометович. — Ялта, 1984. — 137 с.

- Взаимосвязь органолептических характеристик и физико-химических показателей белых крепленых вин / Е.В. Остроухова, И.В. Пескова, Е.Г. Сонина [и др.] // Виноградарство и виноделие. - 2010. - № 1. - С.24-26.