Влияние ферментных препаратов на фенольно-пигментный комплекс красных столовых виноматериалов в условиях Анапо-Таманской зоны Краснодарского края

Р.А. МАКСИМОВ, аспирант

ФГБОУ «Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К. А. Тимирязева»

Е. В. КУШИ ΕΡΕΒΑ, канд. техн. наук; А. В. ПРАХ, канд. техн. наук;

Е.А. БЕЛЯКОВА, канд. с.-х. наук; М. В. АНТОНЕНКО, канд. техн. наук

Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский институт садоводства и виноградарства

Ключевые слова: вино, мезга, ферментные препараты, экстрагирование, фенольные вещества

Key words: wine, mash, enzymes, extraction, phenolics

Актуальность.

Одна из важнейших проблем виноделия — получение высококачественной, экологически безопасной продукции, оказывающей положительное влияние на организм человека. Кроме того, современные технологии должны обеспечивать ее конкурентоспособность и разнообразие ассортимента.

Непременное условие завоевания рынка — стабильно высокое качество столовых вин, конкурентные розничные цены и достаточные объемы их производства.

Применение в технологии столовых вин биоактиваторов брожения, ферментных препаратов направленного действия, активных сухих рас дрожжей, вспомогательных препаратов, позволяющих улучшить качество обработок виноматериалов, ускоряет процесс производства и снижает экономические и сырьевые затраты.

К важнейшим компонентам химического состава красных вин, ответственным за формирование цвета и полноту вкуса, относятся фенольные вещества.

Цель наших исследований, проводимых в условиях Анапо-Таманской зоны Краснодарского края, — изучение влияния ферментных препаратов европейских фирм-производителей «Лаффорт энолоджи» и «Институт энологии Шампани» на формирование фенольно-пигментного комплекса красных вин.

Ферментные препараты — высокоактивные катализаторы различных биохимических процессов. Различают ферментные препараты животного, растительного и микробного происхождения. По объему и ассортименту среди выпускаемых ферментных препаратов доминируют препараты, полученные путем микробиологического синтеза. Технология их производства основана на культивировании специально отобранных штаммов микроорганизмов (активные продуценты ферментов) с последующим выделением препаратов [1].

Для интенсификации технологических процессов виноделия ферментная промышленность предлагает ряд комплексных препаратов грибного происхождения, различающихся по величине активности и соотношению гидролитических ферментных систем, оказывающих многообразное действие на высокомолекулярные вещества винограда и вина [2].

Объекты исследований: красные столовые виноматериалы, полученные из сортов Левокумский, Каберне АЗОС и клонов Мерло 349, Каберне Совиньон 338, Каберне фран 32, произрастающих на элитном маточнике АЗОСВиВ; ферментные препараты и активные сухие дрожжи ИОЦ «Престиж» дозой 20 г/гл (высококачественные дрожжи, предназначенные для производства сортовых красных сухих вин).

В число изучаемых ферментных препаратов вошли Лафазим пресс (LafazymPress) дозой 0,6 г/л — пектолитический ферментный препарат высокой очистки для оптимального прессования и экстракции ароматических компонентов при производстве вин. За счет его применения выход сока увеличивается, ускоряется процесс прессования, усиливается аромат;

Фильтрозим (Filtrozym) дозой 0,6 г/л — ферментный препарат пектиназный и бета-глюканазный, предназначенный облегчить операцию фильтрации и улучшить оклейку вин. Позволяет значительно облегчить осветление и повысить фильтруемость вин удалением коллоидов, находящихся во взвешенном состоянии (пектины и глюканы) и затрудняющих фильтрацию;

Экстразим (Extrazym) дозой 0,3 г/л — ферментный препарат, в состав которого входят пектолитические активности, отобранные по их свойству, способствует экстракции фенольных компонентов, находящихся в кожице винограда, в процессе мацерации (настой на мезге). При винификации содействует быстрой экстракции антоцианов. Значительно улучшает интенсивность окраски, а также органолептические качества полученных вин;

Инозим (Inozyme) дозой 0,2 г/л — лиофилизированный пектолитический ферментный препарат высокой очистки, ускоряющий декантацию взвесей в сусле. В его состав входят ферменты (пектинтрансэлиминаза, полигалактуроназа, пектинэстераза, гемицеллюлаза), гидролизующие нейтральные и кислые пектиновые субстанции, содержащиеся в клеточных тканях, что ускоряет процесс осветления сусла.

Ферментные препараты вносили на стадии мезга/сусло в концентрациях, рекомендованных фирмами- производителями.

Методы исследований. Для оценки физико-химических показателей винодельческой продукции определяли.

массовую концентрацию сахаров, приведенного экстракта, титруемых кислот, летучих кислот, общего диоксида серы, объемную долю этилового спирта — по действующим нормативным документам: ГОСТ 13192, ГОСТ Р 51620, ГОСТ Р 51654, ГОСТ Р 51655, ГОСТР 51653;

массовую концентрацию органических кислот — методом капиллярного электрофореза (по методикам, разработанным в Научном центре виноделия СКЗНИИСиВ);

исследовали количественный состав фенольных соединений — колориметрическим методом.

Органолептическую оценку качества вина давала дегустационная комиссия СКЗНИИСиВ.

Постановка эксперимента, результаты и их обсуждение. Известно, что накопление фенольных веществ в виноградной ягоде зависит от места произрастания и физиологических возможностей сорта винограда. Для исследования состава фенольных веществ в виноматериалах из разных сортов в зависимости от применяемых ферментных препаратов мезгу винограда сортов Левокумский и Каберне АЗОС, клонов Мерло 349, Каберне Совиньон 338, Каберне фран 327, отобранных в АЗОС ВиВ, обрабатывали ферментными препаратами. Затем через 24 ч в обработанную мезгу задавали активные сухие дрожжи и сбраживали классическим способом с плавающей шапкой. АЗОС ВиВ находится в наиболее южной точке Краснодарского края, и изначально накопление красящих веществ в винограде, выращенном в Анапской зоне, на 30-35% выше, чем в Темрюкской зоне [2,3].

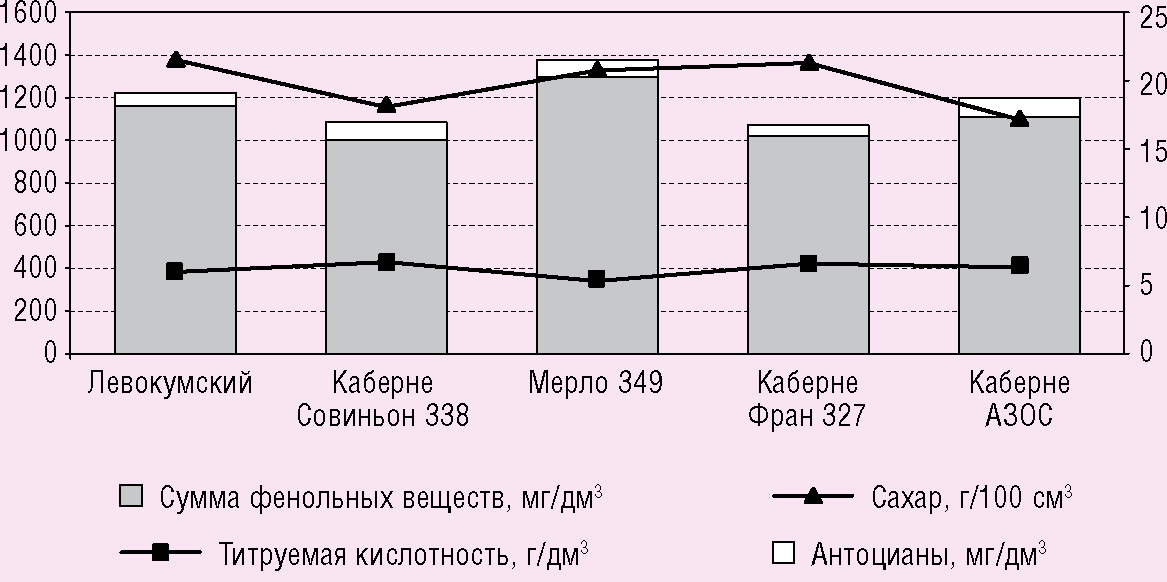

Сусло винограда и виноматериалов после спиртового брожения подвергали физико-химическому анализу. Результаты испытаний физико-химических показателей виноградного сусла всех представленных сортов и клонов винограда (рис. 1) свидетельствуют о технологической и физиологической зрелости собранного винограда с высокой сахаристостью (17,3-21,6 г/100 см3), достаточно низкой концентрацией органических кислот (5,5-6,8 г/дм3) и высокими значениями рН (3,2-3,3), а наиболее высоким содержанием фенольных веществ характеризовался Мёрло 349.

Рис. 1. Физико-химические показатели сусла исследуемых сортов винограда

В результате проведения спиртового брожения получили сухие красные виноматериалы, физико-химический анализ которых показал, что применение ферментных препаратов независимо от сорта и специфичности их действия увеличивает концентрацию титруемых кислот на 0,3-0,6 г/дм3, приведенного экстракта на 1-4 г/дм3. Опытные образцы обладали высокой спиртуозностью (10,8-14,4 % об.), низкой концентрацией остаточного сахара (1,8-3,1 г/дм3) и летучих кислот (0,5 г/дм3).

Показатель активной кислотности, характеризующий концентрацию водородных ионов в виде отрицательного логарифма, обычно колеблется в среднем в пределах 2,8-3,8, однако в винах из южных районов виноградарства величина рН достигает 4,6, что вынуждает подкислять вино лимонной кислотой. Во всех исследуемых виноматериалах показатель рН находился в пределах значений 3,1-3,6, что характерно для данной зоны выращивания винограда.

Интенсификация процессов экстрагирования компонентов фенольной природы и ароматобразующих веществ, локализованных в кожице ягод, при использовании ферментных препаратов приводит к изменению содержания веществ фенольной природы в винах исследуемых сортов [5,6].

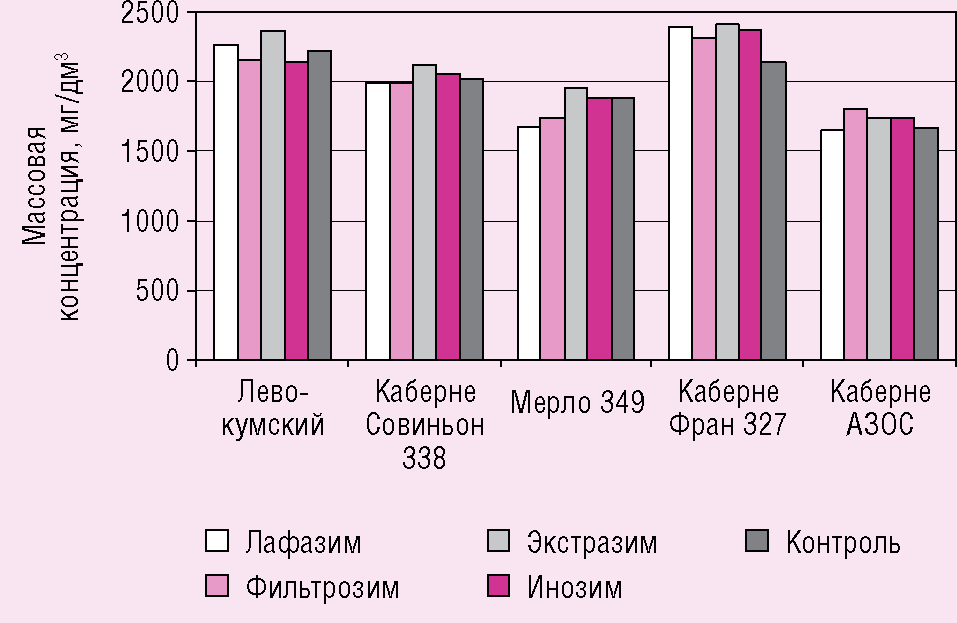

Самую высокую эффективность показал препарат Экстразим (входящие в его состав пектиназы, разрушая пектиновые вещества, обеспечивали не только высокий выход сусла, но и тем самым усиливали экстракцию фенольных веществ из глубоких слоев кожицы и мякоти). При его применении повышение массовой концентрации фенольных веществ в вине по сравнению с контрольными образцами составило у сорта Каберне АЗОС 6,7%, клонов Каберне Совиньон 338 — 4,8 %, Каберне фран 327 — 4,2 %, Мерло 349 — 12,8 %. Относительно низкой эффективностью характеризовался препарат Лафазим (рис. 2).

Следует отметить, что при переработке винограда сорта Левокумский, красящие вещества у которого находятся только в кожице винограда, выделился образец с применением ферментного препарата Фильтрозим, облегчающего фильтрацию и улучшающего оклейку вин. Левокумский распространен во всех зонах промышленного возделывания винограда России, особенно в Ставропольском и Краснодарском краях. Он обладает устойчивым аффинитетом, неприхотлив, имеет высокую урожайность и низкие производственные издержки. Однако с точки зрения технологических свойств присутствует и ряд минусов, недостаточная окрашиваемость сока, плохая фильтруемость и др.

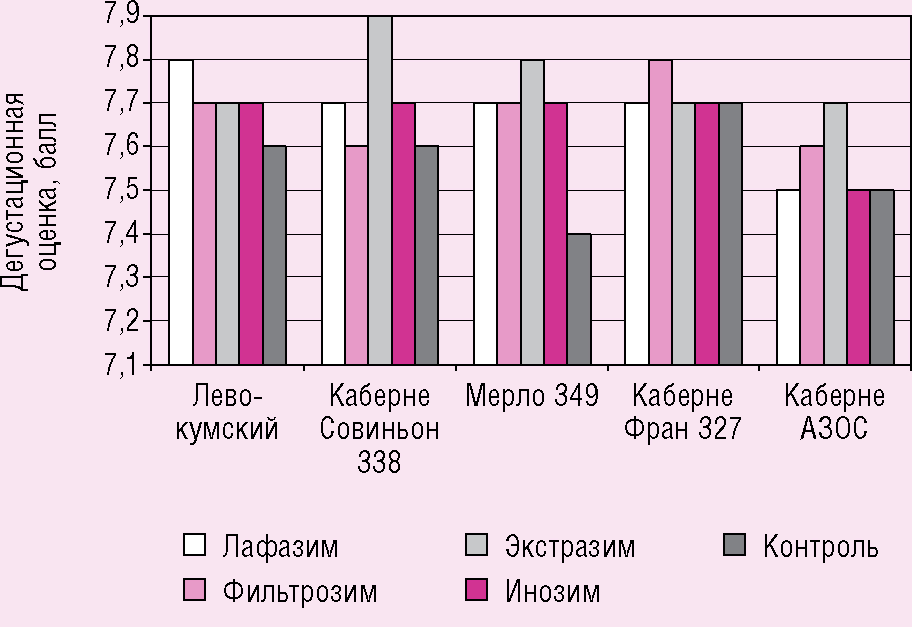

Опытные образцы виноматериалов подвергали органолептическому анализу, который проводила дегустационная комиссия института (рис. 3).

Среди столовых сухих красных виноматериалов из винограда сорта Левокумский выделился образец с применением фермента Экстразим (7,7 балла). Он имел рубиновую с фиолетовым оттенком окраску, яркий аромат с цветочно-медовыми тонами, мягкий, питкий вкус. Чуть ниже был оценен образец с Фильтрозимом (7,6 балла), так как в его вкусе отмечена горчинка. Остальные образцы виноматериалов из сорта Левокумский получили по 7,5 балла каждый, поскольку в их вкусе присутствовала либо излишняя свежесть, либо горчинка.

Среди столовых сухих красных виноматериалов из клона Каберне фран 327 наибольшую оценку (7,8 балла) получил образец с применением фермента Экстразим. Он обладал рубиновой окраской, фруктовым ароматом, с оттенками сливок, паприки, полным, бархатистым вкусом. Образцы виноматериалов с ферментами Лафазим, Фильтрозим, Инозим получили чуть ниже (7,7 балла). Они имели рубиновую окраску, сложный аромат, легкий, но свежий вкус. Минимальную оценку получил контроль (7,4 балла), поскольку в его аромате присутствовала легкая проходящая задушка.

Рис. 2. Содержание фенольных веществ в образцах виноматериалов из винограда исследуемых сортов и клонов

Рис. 3. Дегустационная оценка образцов виноматериалов из винограда исследуемых сортов и клонов

Среди столовых сухих красных виноматериалов, приготовленных из сорта Каберне АЗОС, выделился образец с применением фермента Лафазим (7,8 балла). Он отличился рубиновой с малиновым оттенком окраской, сложным ароматом с фруктово-ягодными и сливочными оттенками и полным, танинным вкусом с ягодным послевкусием. Образцы Каберне АЗОС с применением ферментов Фильтрозим, Экстразим, Инозим получили по 7,7 балла каждый, поскольку их вкус был либо с выделяющейся кислотностью, либо с горчинкой. Ниже всех был оценен контроль (7,6 балла), так как его вкус был легким, терпким, маловыразительным.

Среди столовых сухих красных виноматериалов, приготовленных из клона Каберне Совиньон 338, особо отличился образец с применением фермента Экстразим (7,9 балла) благодаря сложному многогранному аромату и мягкому бархатистому вкусу. Образцы виноматериалов с ферментами Лафазим и Инозим были оценены по 7,7 балла. Они имели рубиновую окраску, сложный яркий аромат, питкий, танинный, но слегка свежий вкус. Образцы виноматериала с применением фермента Фильтрозим и контроль получили по 7,6 балла, поскольку их вкус был легким, свежим.

Среди столовых сухих красных виноматериалов из клона Мерло 349 выделился образец с использованием Фильтрозима (7,8 балла). Он обладал рубиновой окраской, фруктово-ягодным ароматом с цветочными и пряными оттенками, полным, с пикантной горчинкой вкусом.

Остальные образцы этой группы были оценены по 7,7 балла каждый, поскольку имели более легкий вкус.

Таким образом, все представленные на дегустацию образцы были оценены выше 7,4 балла при проходном 7,3 балла.

После применения ферментных препаратов на стадии переработки винограда в опытных образцах изменилось содержание фенольных веществ. Эффективность применения ферментов зависела от сорта винограда и используемого препарата.

На основании результатов эксперимента выполнена статистическая обработка полученных данных с целью установления степени влияния количественного состава фенольных соединений виноматериалов на органолептические свойства полученной продукции. Выявлена следующая закономерность в опытных образцах виноматериалов: с увеличением концентрации фенольных соединений повышается дегустационная оценка.

Исключение составили виноматериалы из клона Мерло 349. Все образцы из него имели дегустационную оценку 7,7 балла, кроме образца, полученного с применением фермента Фильтрозим (он получил наивысшую оценку 7,8 балла, хотя концентрация фенольных соединений в этих образцах разнилась в пределах 2128,4-2401,8 мг/дм3). Возможно, это связано с тем, что в этих образцах высока концентрация фенольных соединений, характерная для данного клона, и разница дегустационных оценок этих образцов зависела от количественного и качественного состава органических кислот, аминокислот, ароматических веществ и др.

Выводы. Применение ферментных препаратов оказало влияние на биохимический состав вин. Эффективность их влияния зависела от вида фермента и сорта (клона) винограда. Наиболее высокий уровень содержания фенольных соединений в вине отмечен при применении препарата Экстразим. Была выявлена закономерность: с увеличением концентрации фенольных соединений в опытных образцах виноматериалов повышается их дегустационная оценка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Зинченко В.И. Применение цитолитического ферментного препарата в виноделии/В.И. Зинченко, К.А. Калунянц, Л.И. Голгер. — М.: «Колос», 1995. Микробные ферментные препараты: Технология и оборудование. 2002.

- Тhе preparation of wines using grapes produced by biological farming technical and economic stakes [Текст/Revue Francaise d’Enologie, Special file. — France. №180. 2000. R 11-29.

- Егоров E. Виноградарство России: настоящее и будущее/Е. Егоров, А. Аджиев, К. Серпуховитина, Л. Трошин, А. Жуков, Ш. Гусейнов, А. Алиева// Махачкала: ИД «Новый день», 2004.440 с.

- Кушнерева, Е.В. Исследование влияния обработки ферментными препаратами мезги красных сортов винограда на кислотность вин/Е.В. Кушнерева, Т.И. Гугучкина, Р.А. Максимов, М.И. Панкин//Виноделие и виноградарство. 2012. №3. С. 24-26.

- Датунашвили Е.Н. Применение ферментных препаратов в виноградном виноделии/Е.Н. Датунашвили//Ферментные препараты в пищевой промышленности/Под ред. В.Л. Кретовича, В.Л. Яровенко. М.: 1995.

- Панкин М.И. Изучение красных технических сортов и клонов винограда в Анапо-Таманской зоне Краснодарского края/М. И. Панкин, А.К. Раджабов, РА. Максимов, Е.В. Волкова//Доклады ТОХА: Об. статей. Вып. 283. Часть I.M.: Изд-во РГАУ — МОХА им. К.А. Тимирязева, 2011. С. 640-644.