Наряду с достаточной обеспеченностью теплом периода вегетации виноградного растения в зоне его промышленного возделывания в зимний период большинство культивируемых сортов проявляет невысокую морозостойкость, что требует дифференцированного подхода при решении вопроса о том, какие сорта и в каких районах необходимо тщательно укрывать на зиму, а какие (более морозостойкие) можно оставлять без защиты от морозных повреждений.

Рассмотрим, какие условия для закаливания как основной предпосылки для повышения морозостойкости виноградного растения складываются в естественных условиях на юге УССР.

Как уже говорилось, в природной обстановке виноградное растение не достигает возможной для него потенциальной морозостойкости.

Неустойчивый температурный режим зимних месяцев, кратковременные смены тепла холодом, резкие колебания температуры воздуха в течение суток ослабляют процессы закаливания растений. Однако физиологические исследования показывают, что зимующие культуры не теряют при этом способности к повторному закаливанию и в условиях наиболее часто встречающегося в природе постепенного падения и подъема температуры вновь повышают свою устойчивость к морозам (И. И. Туманов, 1931; 1951; М. В. Черноморец, 1972).

Неблагоприятными в первую фазу закаливания, по мнению И. Н. Кондо (1960) и С. Я. Мининберг (1948), являются заморозки, вызывающие повреждение глазков виноградной лозы. В октябре это температуры ниже— 10°, в ноябре ниже — 15°, при таких температурах могут быть значительные повреждения виноградных глазков. Указанные неблагоприятные условия на юге Украины бывают крайне редко. В октябре температура воздуха понижается ниже — 10° не более трех-четырех раз в 100 лет. Понижение температуры ниже — 15° в ноябре на большой территории бывает один-два раза в 25 лет, лишь в центральном Крыму и в крайних северных и северо-восточных районах промышленной культуры винограда такие морозы возможны раз в десять лет.

Таким образом, в южных приморских районах, где, как будет показано ниже, возможна неукрывная культура винограда, вероятность понижения температуры ниже — 10° в октябре очень мала; в северных районах, где виноградники на зиму укрывают, более частая повторяемость низких температур, вызывающая повреждение виноградных глазков, приводит к необходимости раннего укрытия виноградников на зиму.

Для того чтобы яснее представить неустойчивость температурного режима зимних месяцев, в течение которых проходит вторая фаза закаливания виноградного растения, и определить повторяемость неблагоприятных факторов, снижающих морозостойкость неукрывных виноградников, приведем краткое описание метеорологических условий зимних месяцев.

Зима на юге Украины отличается неустойчивостью температурного режима с преобладанием пасмурной ветреной погоды, сопровождающейся частыми осадками в виде снега, дождя, мороси. Ветры в основном северного и северо-западного направлений, в течение четырех-девяти дней в каждом зимнем месяце скорость их превышает 10 м/сек. Морозные периоды, когда температура даже днем не поднимается выше 0°, так часто прерываются оттепелями, средняя непрерывная продолжительность их вставляет всего четыре-пять дней, чаще всего морозный период удерживается всего один-два дня подряд, и чрезвычайно редки морозы продолжительностью более 20 дней подряд. По данным Одесской обсерватории, такая продолжительность мороза наблюдалась лишь в 1928/29 и 1953/54 гг.

Южный ветер, приносящий теплый воздух с Черного и Средиземного морей, обусловливает частые оттепели. В среднем за зиму число дней с оттепелью изменяется от 55 в центральных районах Николаевской и Херсонской областей до 65—70 дней в степной части Крыма. В декабре число дней с оттепелью в северных районах виноградарства равно 17—19 (Запорожье, Баштанка, Николаев), в южных увеличивается до 25—26 (Керчь, Владиславовка, Приморского района Крымской области). В январе и феврале на большей части территории юга Украины наблюдается по 15 дней в месяц с оттепелью, в Крыму по 19—20 дней. Оттепели, когда максимальная температура днем достигает положительных значений, также как и морозные периоды, не удерживаются долго и непрерывно. По средним многолетним данным, дни с оттепелью бывают в течение пяти-шести дней подряд, вероятнее всего одно-двухдневные (кратковременные). Оттепели продолжительностью один-пять дней подряд бывают три-пять раз за зиму, в течение десяти дней подряд — один-два раза за зиму, длительные оттепели от 15 до 20 дней отмечаются не каждый год, а обычно два-три раза в десять лет.

По средним многолетним данным, за зиму бывает 10—12 смен холодных периодов теплыми и наоборот; очень редко количество таких смен составляет 22—28. По материалам Одесской обсерватории, такая неустойчивость температурного режиму бывает пять раз в 70 лет.

Наиболее интенсивны оттепели с повышением среднесуточной температуры от 5 до 10° бывают по одному-два дня в течение января и февраля. Повышение среднесуточной температуры зимой свыше 10° наблюдается только в феврале: в Причерноморье не чаще одного раза в 50 лет, в центральном Крыму четыре раза в десять лет. Кратковременные повышения температуры до таких значений бывают чаще: от трех раз в десять лет на севере Николаевской области, до семи-восьми раз — в Причерноморье и ежегодно по четыре-пять раз в январе и феврале — в центральном Крыму. В декабре средняя суточная температура воздуха поднимается выше 10° два раза в десять лет на севере Николаевской области и четыре-шесть раз в Причерноморье, в центральном Крыму бывает ежегодно по одному-два дня в месяц.

Теплая погода зимой часто сопровождается осадками в виде мокрого снега и дождя. В зимние месяцы зарегистрировано по 10—12 дней с осадками. Снежный покров неустойчив и наблюдается на большей территории менее чем в 50% зим. В особо суровые зимы, с минимальной температурой ниже — 20° он не может уберечь неукрытые на зиму виноградники от мороза.

Продолжительность непрерывного действия температуры воздуха ниже — 20° в приморских районах Одесской области чаще всего составляет один-четыре часа подряд, а беспрерывная продолжительность особо низких температур (ниже — 24°) не бывает более 28 часов подряд. Наиболее часто за час температура может меняться меньше, чем на 0,5°, реже на 1° и совсем редко на 2°. Наибольшие смены температур за час составляют 3°. Как видно из вышеописанного, температурный режим зимних месяцев неблагоприятен для приобретения виноградным растением высокой морозостойкости. Вместе с тем непрерывные, устойчивые оттепели бывают очень редко, а кратковременные не снимают процессы закаливания к низким температурам настолько, чтобы наступило массовое повреждение виноградников при температурах выше — 18—20°.

Как известно, абсолютный минимум зимы — основной критерий оценки морозостойкости зимующих культур, не защищенных на зиму от морозов, а средний из абсолютных минимумов — показатель морозоопасности местности, широко используемый в агроклиматологии Г. Т. Селяниновым, И. А. Гольцберг, С. А. Сапожниковой и другими.

Сопоставляя повреждение виноградных глазков после прошедших зим с самой низкой температурой воздуха за зиму, можно убедиться, что между этими показателями существует тесная связь. Самые большие повреждения неукрывных виноградников произошли в зимы 1909/10, 1910/11, 1923/24, 1928/29, 1934/35, 1939/40, 1945/46, 1946/47, 1953/54, 1955/56, 1962/63 и 1971/72 гг., т. е. тогда, когда минимальная температура воздуха понижалась от -21 до -29°.

На территории промышленной культуры винограда в зиму 1928/29 г. интенсивность морозов достигала — 26—27° (Сарата, Болград, Белгород- Днестровский, Херсон) и — 28—29° (Одесса, Раздельная, Мигея). В зиму 1953/54 г. абсолютные минимумы составляли — 22—25° (Измаил, Болград, Базарьянка, Белгород-Днестровский, Раздельная) и — 26—29° (Сербка, Любашевка. Запорожье Мелитополь, Бердянск).

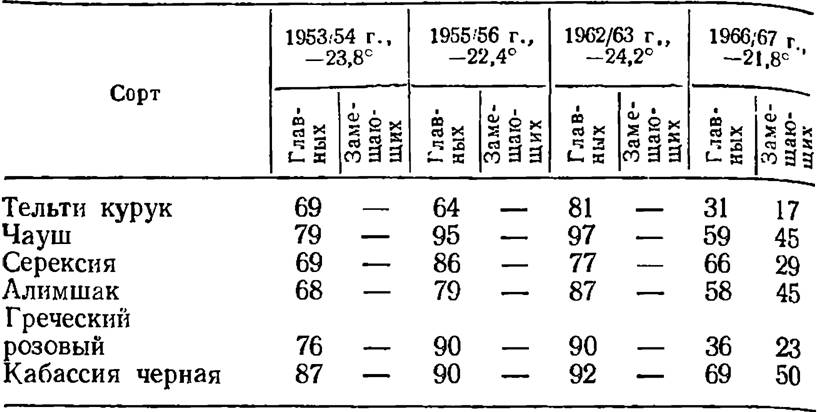

3. Повреждение почек у неукрытых на зиму кустов винограда (%) в зависимости от минимальной температуры воздуха

(Винсовхоз «Шабо» Белгород-Днестровского района)

Согласно анализу данных по перезимовке неукрытых на зиму виноградников в Одесском совхоз-винтресте в период с 1945 по 1972 г., наилучшая сохранность виноградных глазков отмечается в те зимы, когда самым интенсивным морозам предшествует устойчивая морозная погода, при которой средняя за сутки температура — отрицательна. Так, устойчивое в течение 33-х дней похолодание перед морозами в 1953/54 г. улучшило закалочное состояние виноградных насаждений настолько, что в этот год неукрывные виноградники сохранились лучше, чем, например, в 1955/56 г., когда интенсивным морозам предшествовал непродолжительный (всего в течение восьми дней) период с устойчивой морозной погодой. Зимой 1955/56 г. в винсовхозе «Шабо» при абсолютном минимуме — 22,4° в зависимости от сорта погибло 60—90% виноградных глазков, в то время как в 1953/54 г. при минимальной температуре —23,8° гибель глазков была на 5—15% меньше (табл. 3).

Наблюдая за перезимовкой неукрытого на зиму сорта Каберне-Совиньон в УНИИВиВ им. В. Е. Таирова в период с 1963 по 1966 г., можно отметить, что при абсолютных минимумах—18,2—18,6 и 18,4° повреждение глазков виноградной лозы составило соответственно 9,3; 14,6 и 28,3%.

Наименьшая гибель глазков наблюдалась в зиму 1963/64 г., когда перед морозами в течение 14 суток ночью удерживалась морозная погода. В 1964/65 и 1965/66 гг. перед морозами было всего четыре и два дня с отрицательными среднесуточными температурами.

Крайне неблагоприятной для перезимовки виноградников была зима 1971/72 г. Абсолютный минимум температуры воздуха изменялся от — 21° в Причерноморье до — 28° на севере Николаевской и Одесской областей. По данным метеорологической станции «Одесса — Сухой лиман», морозам предшествовала всего однодневная устойчивая морозная погода, в остальные дни перед морозами было тепло, шел дождь, обильно увлажняющий почву, относительная влажность воздуха составляла 96%. При такой теплой погоде виноградное растение не успело пройти закалку, в результате чего относительно слабые морозы, которые наблюдались на юге Украины, привели к повреждениям виноградных глазков на 80—90% на всех неукрытых виноградниках. По характеру температурного режима зимы такой год бывает крайне редко, не более одного раза в 80 лет.

Анализ температурного режима зимних месяцев, по метеорологическим данным Одесской обсерватории (за 80 лет) и данным метеорологической станции «Одесса — Сухой лиман», показывает, что преимущественно всем морозным зимам с температурой воздуха ниже — 20° предшествует 14-дневная устойчивая морозная погода.

4. Зависимость повреждения глазков виноградной лозы от абсолютной минимальной температуры воздуха за зиму

Более теплым зимам с температурой воздуха выше— 20° предшествуют кратковременные морозные периоды, обычно семидневные. Самое устойчивое понижение температуры воздуха перед морозами в течение 23—33 дней наблюдалось, по данным Одесской обсерватории, в 1928/29 и 1953/54 гг.

Благодаря устойчивости температурного режима зимних месяцев при одинаковых значениях среднего из абсолютных минимумов за зиму может увеличиться сохранность глазков виноградной лозы на 10—20%.

Рис. 3. Абсолютный минимум температуры воздуха по сортам:

А. 1 — Рислинг рейнский, 2 — Пино гри, 3 — Каберне-Совиньон, 4 — Шасла белая, 5 — Саперави, б6— Шабаш, 7 — Алеатико. Б. 1 — Тербаш, 2 —Сильванер, 3 — Кокур белый, 4 — Семильон, 5 — Жемчуг Саба. 6 — Хиндогны.

Пользуясь данными винсовхозов Одесской, Херсонской, Николаевской, Крымской и Закарпатской областей о повреждениях виноградных глазков морозами, а также результатами наблюдений за перезимовкой виноградников в УНИИВиВ им. В. Е. Таирова и его опорной сети за период от 10 до 25 лет, и сопоставляя эти данные с абсолютным минимумом за зиму по ближайшим к совхозам метеорологическим станциям, нам удалось выяснить очень тесную связь, выраженную коэффициентами корреляции (0,83—0,95) между абсолютным минимумом за зиму и повреждением почек виноградной лозы.

Пример связи этих показателей можно представить в виде уравнений (табл. 4) и графиков (рис. 3). Пользуясь ими, можно определить возможные повреждения глазков виноградной лозы (у), зная абсолютный минимум за зиму (х). Ошибка уравнений находится в пределах 10—16%.

Графические зависимости показывают, что критически низкая температура воздуха, вызывающая значительную гибель виноградных глазков, различается у слабоморозостойких и относительно морозостойких сортов винограда на 3—5 в зависимости от сорта, что подтверждает данные И. Н. Конд0 (1960, 1972). При одной и той же минимальной температуре воздуха межсортовые различия в повреждении виноградных глазков могут составить 20— 50%. Линии регрессии на графиках ясно представляют эти различия.

Используя данные о повреждении виноградных глазков непосредственно в полевых условиях и при промораживании виноградных лоз в холодильных камерах, можно разделить сорта винограда, районированные на Украине, по степени морозостойкости на три группы:

- — относительно морозостойкие: Рислинг рейнский, Каберне-Совиньон, Ркацители, Алиготе, Рислинг итальянский, Фетяска белая, Траминер розовый, Пино серый, Шардоне, Совиньон зеленый;

- — среднеморозостойкие: Жемчуг Саба, Кара узюм, Аликант Буше, Токай, Семильон, Мюскадель, Сенсо, Мурведр, Кокур белый, Плавай, Шасла белая, Шасла розовая;

- — слабоморозостойкие: Мускат гамбургский, Чауш, Карабурну, Шабаш, Баян Ширей, Гарандмак, Хиндогны, Агадаи, Алеатико, Хусайне, Королева виноградников, Италия, Сорок лет Октября.

Полевые и лабораторные методы исследования морозостойкости, использованные в УНИИВиВ им. В. Е. Таирова, позволили определить повреждаемость глазков виноградной лозы различных групп сортов морозами ниже — 18°. У I группы повреждение виноградных глазков свыше 50% происходит при морозах интенсивностью — 21—22°, у II — при —20° у III группы — при— 18—19°. Самые значительные повреждения виноградных глазков свыше 80% наблюдаются у I группы при температуре 24—25°, у II — при —22—23°, у III группы — при 21-22°.

Преимущество многих культивируемых сортов винограда заключается в исключительной плодоносности замещающих почек, позволяющих восстанавливать урожай даже при значительной гибели основных почек зимой. К таким сортам относятся: Шасла белая, Рислинг, Алиготе, Сенсо, Матяш Янош. Восстановительная способность виноградников видна на примере опытного хозяйства УНИИВиВ им. В. Е. Таирова, совхозов «Южный» Саратского и им. Котовского Раздельнянского районов Одесской области. Так, зимой 1946/47 г. в опытном хозяйстве сорт Шасла белая был укрыт тонким слоем земли и повреждения почек после зимы составили 83—93%, а урожай получен по 83 ц/га; в совхозе «Южный» при повреждении глазков у того же сорта на 90—96% в 1968 г. урожай составил 98 ц/га; в совхозе им. Котовского при повреждении центральных почек в том же году у открыто зимовавших кустов сорта Алиготе на 96% урожай получен по 84 ц/га, а у Шасла доре при повреждении почек на 92 % — по 128 ц/га.

В колхозе им. К. Либкнехта Овидиопольского района Одесской области при повреждении виноградных почек на 75—89% средний урожай составил 51,4 ц/га. При неудовлетворительном укрытии виноградников в УНИИВиВ им. В. Е. Таирова в буровую зиму 1949/50 г. повреждение почек на сортах Каберне-Совиньон, Шасла белая, Мускат белый, Алиготе составило 50%, однако урожай был получен в количестве 76—98 ц/га.

5. Зимние повреждения виноградных почек и урожай неукрывных виноградников в Херсонской и Николаевской областях

Показатели урожая в колхозе им. К. Либкнехта на Одесском и Белградском сортоучастках, в совхозах «Южный» и им. Суворова, приведенные в работе А. Г. Мишуренко, Л. Ф. Овчинниковой (1970), свидетельствуют о том, что с помощью агротехнических приемов, направленных на быстрое восстановление виноградных кустов после зимних повреждений, использования пасынков, можно получить удовлетворительный урожай на многих сортах винограда. По данные совхоза «Южный» Саратского района Одесской области, где виноградники с 1956 г. не укрывались на зиму, урожай винограда после суровых зим на таких сортах, как Каберне-Совиньон, Рислинг итальянский, Шенен белый, Совиньон зеленый, Мускат Оттонель и Ркацители был выше среднего за последние 11 лет, а по сортам Шасла белая, Сенсо, Карабурну он составил 48—48,6% от среднего. В винсовхозе им. Суворова Болградского района Одесской области, где виноградники не укрываются на зиму, ежегодно получают устойчивые урожаи даже в особо суровые зимы.

Часто повторяющиеся интенсивные похолодания в Херсонской и Николаевской областях приводят к значительной гибели глазков виноградной лозы, однако правильный агротехнический подход позволяет восстанавливать поврежденные морозами виноградные насаждения и даже получать урожай в год повреждения, нередко превышающий средние показатели (табл. 5). Такой же пример можно привести по колхозу им. Жданова Симферопольского района (табл. 6, 7), винсовхозу «Золотое поле» Кировского района (табл. 8, 9), где виноградники на зиму не укрывали. Данные повреждения глазков виноградной лозы за девять лет в совхозе «Золотое поле» показывают, что наибольшая гибель глазков произошла в 1968/69 г. при абсолютном минимуме —23,5°, вместе с тем урожай винограда в этом году немногим ниже, а по отдельным сортам выше среднего.

В зиму 1971/72 г. на юге Украины наблюдались исключительно большие повреждения виноградных кустов морозами.

6. Повреждение главных почек (%) после зимовки в колхозе им. Жданова Симферопольского района Крымской области

Сорт | Абсолютный минимум за зиму | ||||

1966 г., -17° | 1967 г.. -26° | 1968 г., -21° | 1969 г.. —23° | 1970 г., —21° | |

Семильон | 12 | 90 | 66 | 60 | 50 |

Чауш | 8 | 85 | 70 | 30 | 38 |

Мускат белый | 15 | 95 | 60 | 50 | 50 |

Тербаш | 4 | 80 | 20 | 30 | 20 |

Саперави | 8 | 75 | 28 | 30 | 30 |

Кокур белый | 2 | 80 | 45 | 25 | 25 |

Каберне-Совиньон | 2 | 65 | 29 | 30 | 25 |

Гарандмак | 8 | 90 | 30 | 50 | 40 |

Однако по некоторым относительно устойчивым к морозу сортам, привитым на морозостойких подвоях, получен удовлетворительный урожай (табл. 10). Примеры восстановления виноградников после суровых зим приведены в работах М. Д. Деркунской (1969), Ф. Б. Баширова (1968), Н.И. Скляра (1950), многих ученых и практиков-виноградарей, которые получают плановый урожай винограда и в годы значительных повреждений кустов морозами.

В настоящее время есть достаточный производственный опыт по быстрому восстановлению поврежденных морозами кустов, что говорит об экономической целесообразности неукрывной культуры винограда в том случае, если снижение урожая из-за сильных морозных повреждений происходит не чаще двух-трех раз в десять лет. Материалы о восстановлении плодоношения пострадавших от морозов виноградных насаждений изложены ниже.

7. Урожай (ц/га) винограда в колхозе им. Жданова Симферопольского района Крымской области

Сорт | Абсолютный минимум температуры воздуха за зиму | ||||||||

1961 г., —14,8° | 1962 г., -17,0° | 1963 г., —19,1° | 1964 г., -19,4° | 1965 г., —13,8° | 1966 г. —17,1° | 1967 г., —26,0 | 1968 г., -21,0° | 1969 г., -23,0° | |

Семильон | 19,8 | 19,1 | 29,0 | 41,0 | 21,1 | 99,1 | 6.2 | 21,6 | 42 |

Чауш | 18,4 | 20,0 | 14,4 | 23,4 | 45,0 | 51,0 | 4,6 | 36,6 | 54,5 |

Мускат белый | 15,3 | 30,9 | 26,3 | 24,2 | 26,6 | 64,7 | 5,1 | 36,2 | 30 |

Тербаш | 50,5 | 129,0 | 122,0 | 105,0 | 90 | 149,4 | 50,3 | 170,0 | 125,5 |

Саперави | 19,8 | 43,0 | 32,8 | 51,3 | 45 | 71,0 | 12 | 55 | 61 |

Кокур белый | 15,7 | 57,5 | 55,0 | 41,0 | 30 | 88,0 | 14 | 75 | 68 |

Каберне-Совиньон | 4,6 | 30,9 | 39,1 | 40,0 | 21,1 | 70,0 | 8 | 60 | 45 |

Гарандмак | 30 | 34,0 | 29,1 | 38,2 | 45,0 | 85 | 12 | 75 | 54 |

8. Урожай винограда (ц/га) в винсовхозе «Золотое поле» Кировского района Крымской области

| Абсолютный минимум температуры воздуха на зиму | Среднее | Среднее за | Отношение среднего за суровые зимы к среднему, % - | ||||||

Сорт | 1963 г., -20,5° | 1964 г., —19,0° | 1965 г., -18,5° | 1966 г., -18,5° | 1967 г., -19,5° | 1968 г., -20,5° | 1969 г., -23,5° | |||

Кокур белый | 71,2 | 46,3 | 87,5 | 60,7 | 51,9 | 102,1 | 19,9 | 62,8 | 64,4 | 102,5 |

Рислинг рейнский | 118,2 | 81,6 | 107,0 | 73,4 | 111,4 | 103,4 | 105,8 | 100,1 | 109,1 | 109 |

Саперави | 75,6 | 46,9 | 74,7 | 72,8 | 73,7 | 60,3 | 55,4 | 65,6 | 63,8 | 97,2 |

Сильванер | 53,1 | 54,9 | 191,9 | 59,4 | 65,3 | 53,8 | 38,8 | 73,8 | 48,6 | 65,8 |

Шабаш | 76,9 | 61,8 | 120,2 | 118,6 | 62,8 | 92,9 | 20,7 | 79,1 | 63,5 | 80,3 |

Чауш | 12,7 | 41,0 | 23,7 | 74,7 | 95,8 | 78,4 | 58,8 | 55,0 | 50,00 | 90,9 |

Карабурну | — | 40,0 | 20,5 | 86,3 | 71,8 | 122,6 | 36,2 | 62,9 | 79,4 | 126,2 |

Семильон | 50,2 | 67,3 | 73,2 | 70,2 | 49,3 | 34,6 | 14,0 | 51,2 | 32,9 | 64,2 |

Каберне Совиньон | 70,4 | 47,8 | 21,0 | 40,0 | 40,3 | 57,2 | 18,9 | 42,2 | 48,8 | 115,6 |

Алеатико | 15,6 | 23,8 | 35,8 | 50,4 | 31,9 | 28,6 | 11,0 | 28,2 | 18,4 | 65,2 |

Токай | 38,1 | 42,7 | 22,2 | 60,3 | 39,2 | 52,2 | 4,0 | 37,0 | 31,4 | 84,9 |

Мур ведер | 54,7 | 45,1 | 63,2 | 50,4 | 17,2 | 76,6 | 18,4 | 46,5 | 49,9 | 107,3 |

Клерет | 75,9 | 22,9 | 10,5 | 8,2 | 94,9 | 81,6 | — | 49,0 | 78,8 | 160,8 |

Алиготе | 55,3 | 51,2 | 40,5 | 78,6 | 77,7 | 48,2 | 18,9 | 52,9 | 40,8 | 77,1 |

Альбильо | 5,3 | 38,6 | 5,2 | 124,0 | 103,0 | 79,6 | 30,7 | 55,2 | 38,5 | 69,7 |

Ркацители | 167,7 | 74,8 | 62,4 | 78,6 | 106,2 | 187,2 | 94,8 | 110,2 | 149,9 | 136,0 |

Тербаш | 192,3 | 68,3 | 52,7 | 103,4 | 148,1 | 207,5 | 102,7 | 125,0 | 167,5 | 134,0 |

Мускат белый | 13,7 | 13,3 | 106,8 | 57,8 | 38,4 | 48,1 | 16,3 | 42,0 | 26,0 | 61,9 |

9. Повреждение центральных почек (%) в винсовхозе «Золотое поле» Кировского района Крымской области

Сорт | Годы наблюдений | ||||||||

I960 | 1961 | 1963 | | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | |

Сильванер | 38,0 | 48,7 | 34,3 | 41,0 | 12,7 | 21,6 | 20,5 | 32,5 | 62,8 |

Семильон | 42,8 | 5,3 | 66,5 | 18,6 | 30,2 | 17,5 | 55,5 | 51,0 | 91,8 |

Токай | 56,0 | 86,6 | 41,0 | 15,0 | 16,8 | 16,6 | 55,3 | 32,3 | 96,6 |

Саперави | 38,3 | 41,7 | 49,3 | 39,5 | 3,0 | 18,8 | 27,0 | 31,0 | 81,5 |

Шасла | 78,0 | 8,0 | 13,0 | — | 29,0 | 40,0 | 48,0 | 37,0 | — |

Аликант | 47,5 | 6,0 | 30,5 | 22,9 | 11,3 | 7,5 | 39,7 | 46,0 | 81,5 |

Мускат белый | 93,0 | 15,0 | 40,5 | 47,0 | 17,2 | 27,4 | 74,0 | 39,0 | 86,0 |

Мюскадель | 40,5 | — | 35,5 | 30,4 | 10,2 | 23,7 | 75,5 | 48,0 | — |

Кокур белый | 44,7 | 14,4 | 46,5 | 19,4 | 12,9 | 31,4 | 57,8 | 36,6 | 82,2 |

Мурведер | 44,4 | 6,4 | 52,2 | 29,3 | 14,8 | 13,7 | 60,5 | 41,2 | 88,1 |

Мускат розовый | 51,0 | — | 17,0 | 44,5 | 58,0 | 19,0 | 84,0 | 40,0 | 92,0 |

Алеатико | 56,7 | 4,0 | 57,5 | 26,2 | 36,2 | 43,6 | 83,7 | 54,0 | 93,5 |

Шабаш | 76,8 | 11,0 | 48,0 | 32,4 | 19,3 | 30,4 | 63,8 | 49,7 | 91,0 |

Рислинг | 28,7 | 3,0 | 46,0 | 19,0 | 1,0 | 12,9 | 13,7 | 34,3 | 56,5 |

Чауш | 69,5 | 3,0 | 46,0 | 19,0 | 1,0 | 12,9 | 13,7 | 34,3 | 56,5 |

Плавай | — | — | 51,0 | 37,7 | 35,4 | 13,3 | 41,0 | 23,0 | 86,0 |

Каберне-Совиньон | 20,5 | 7,0 | 42,0 | 1,5 | 7,4 | 10,3 | 38,0 | 5,0 | 49,0 |

Карабурну | — | — | 47,0 | 26,7 | 7,6 | 35,3 | 51,8 | 81,0 | 96,0 |

Алиготе | — | — | — | — | — | 7,1 | 33,0 | 35,0 | 88,0 |

Ркацители |

|

|

|

|

|

|

| 41,0 | 67,0 |

Абсолютные минимумы температуры за зиму | -18,0° | -14,5° | -20,5 | -19,0° | -18,5° | -18,5° | -19,5° | -20,5° | -23,5° |

Предлагая расширить неукрывную культуру винограда относительно морозостойких сортов до изолинии среднего из абсолютных минимумов температуры воздуха —20° Н. И. Хилькевич (1964), В. А. Пономарев (1969) и другие допускают возможность повреждения виноградников морозами в 20—25% случаев, т. е. два-три раза в 10 лет, так как во всех районах, где средний из абсолютных минимумов составляет — 20°, повторяемость температуры воздуха ниже — 24—25°, вызывающая гибель глазков на 80—90%, происходит раз в четыре-пять лет.

Наглядно суммарная вероятность наступления минимальных температур воздуха определенных значений при том или ином значении среднего из абсолютных минимумов показана в работах Е. Г. Мухиной и Л. И. Дмитриевой (1965), Е. В. Голуб и Л. Ф. Овчинниковой (1968). Следовательно, ориентируясь на повторяемость критически низких температур воздуха в районах с различными значениями среднего из абсолютных минимумов температуры воздуха, а также учитывая результаты перезимовки и урожайность винограда за многолетний период в винсовхозах юга Украины, можно решить вопрос укрывать или не укрывать виноградные насаждения тех или иных сортов на зиму.

Как показано выше, морозостойкость винограда, культивируемого на юге Украины, разная, и поэтому каждой группе сортов с однородной морозостойкостью должны соответствовать определенные климатические границы, позволяющие не укрывать виноградники на зиму (см. рис. 2). Для группы относительно морозостойких сортов северной границей неукрывной культуры является средний из абсолютных минимумов температуры воздуха равный — 20°, так как повторяемость температуры воздуха —24 —25°, вызывающая гибель глазков этих сортов более чем на 80%, бывает в этих районах раз в четыре-пять лет.

10. Повреждение почек виноградной лозы морозами и урожай винтреста

Неукрывная культура среднеморозостойких сортов возможна на территории, расположенной южнее изолинии среднего из абсолютных минимумов температуры воздуха —19°; в этих районах температура воздуха — 22—23°, вызывающая гибель глазков этих сортов свыше 80%, наблюдается также не чаще одного раза в четыре-пять лет. Слабоморозостойкие сорта могут культивироваться без укрытия на зиму там, где средний из абсолютных минимумов не ниже— 18°, морозы ниже — 21—22°, повреждающие глазки этих сортов на 80—90%, бывают здесь не чаще двух-трех раз в десять лет.

Следовательно, наиболее морозостойкие сорта винограда могут не укрываться на зиму в Одесской области: южнее Фрунзенского, Велико-Михайловского и Раздельнянского районов, в Херсонской области на расстоянии 40—60 км, а в Николаевской — на расстоянии 30—40 км от Черного моря.

Неукрывная культура среднеморозостойких сортов возможна по Одесской области: в Овидиопольском и Беляевском районах, а также во всех заднестровских; в Херсонской области — это узкая прибрежная зона в удалении от моря до 10 км, в Николаевской — на расстоянии не более 5 км от моря, т. е. в узкой прибрежной полосе Очаковского, Октябрьского, Тилигуло-Березанского районов. Неукрывная культура слабоморозостойких сортов винограда очень ограничена на территории УССР, это узкая полоса на расстоянии 15—30 км от Черного моря в Крымской области и заднестровской части Одесской.

В степном Крыму в Первомайском, Красногвардейском, Белогорском, Нижнегорском, а также в предгорной части Симферопольского и Бахчисарайского районов на зиму необходимо укрывать все культивируемые сорта винограда.

Решая вопрос о переходе на неукрывную культуру винограда, в каждом конкретном хозяйстве необходим тщательный учет микроклиматических особенностей местности. Влияние рельефа на распределение минимальной температуры воздуха настолько велико, что в районах, где в условиях равнины можно не укрывать виноградники, могут встретиться особо морозоопасные участки, требующие защиты лозы, так же, как и в зоне укрывной культу, ры, могут быть найдены участки с хорошим стоком холодного воздуха, позволяющим не укрывать на зиму особо морозостойкие сорта. Влияние форм рельефа и близости водоема на распределение минимальных температур воздуха на юге Украины освещено в работах И. А. Гольдберг (1961), А. В. Шахновича (1957, 1964), А. В. Шахновича, И. И. Швейкина (1969), 3. А. Мищенко (1967, 1969),

С. А. Сапожниковой (1936), С. В. Подгорной (1972), В настоящее время широко внедряются и испытываются в условиях производства высокоштамбовые формировки. Преимущество их в зимний период проявляется в том, что основная масса виноградных побегов расположена в удалении от поверхности почвы на расстоянии 70—120 см, где уменьшается суточная амплитуда колебаний температуры воздуха и абсолютный минимум имеет более высокие значения, чем в припочвенном слое воздуха.