Е.В. Кушнерева, к.т.н., н.с. научного центра виноделия,

Т.И. Гугучкина, д.с.-х.н., проф., руководитель научного центра виноделия,

В.А. Ажогнна, к.т.н., н.с. научного центров виноделия,

Р.Ю. Паутов

Государственное научное учреждение Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский институт садоводства и виноградарства Россельхозакадемии, Краснодар, Россия,

М.К. Адигузелов

ЗАО «Абрау-Дюрсо», Россия

ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА РОССИЙСКОГО ШАМПАНСКОГО

Исследован состав биологически активных веществ в российском шампанском. Проведен сравнительный анализ содержания витаминов, органических кислот, антиоксидантной активности шампанских вин, приготовленных бутылочным и резервуарным методами шампанизации.

The composition of biologically active substances in the Russian champagne. A comparative analysis of the content of vitamins, organic acids and antioxidant activity of sparkling wines prepared by classical methods of champagne and a reservoir

Ключевые слова: антиоксидантная активность, витамины, фенолкарбоновые кислоты, аминокислоты, органические кислоты

В настоящее время правительством РФ активно проводится антиалкогольная компания, целью которой является переориентирование российского потребителя с крепких спиртных напитков с объёмной долей этилового спирта 25 %об. на столовые и игристые вина. Однако, если полезность употребления столовых красных и белых вин для здоровья человека доказана многочисленными исследованиями в этой области, то значение биологически ценных компонентов шампанских и игристых вин изучены недостаточно.

В связи с этим изучение биологически активных веществ в российском шампанском является актуальным и своевременным.

Цель исследований — выявить степень влияния на органолептические показатели компонентов химического состава российского шампанского, полученного бутылочным и резервуарным методами.

Объекты и методы исследований. В качестве объектов нами были исследованы 13 образцов, в том числе 10 образцов российского шампанского, приготовленного резервуарным методом, 1 образец (№6) - бутылочным способом, 2 образца (№ 12,13) - купаж для российского шампанского.

Опытные исследуемые вина были расположены в следующей последовательности.

- Российское шампанское «Абрау» брют п.89.

- Российское шампанское «Абрау» брют п.90.

- Российское шампанское «Абрау» брют п.65.

- Российское шампанское брют п.18.

- Российское шампанское брют п.82.

- Российское шампанское выдержанное «Империал Кюве Ар-Нуво» брют Б-34 Т-08г.

- Российское шампанское «Абрау» полусухое п. 3/1.

- Российское шампанское полусухое п.132.

- Российское шампанское полусухое п. 21.

- Российское шампанское полусухое п.5.

- Российское шампанское полусухое п. 7.

- Купаж для Российского шампанского п. 3 ц.16.

- Купаж для Российского шампанского п. 4 ц.319.

В исследуемых образцах методом капиллярного электрофореза были идентифицированы витамины, аминокислоты, органические кислоты, антиоксидантная активность на приборе «Капель 105Р». Все образцы были подвергнуты органолептической оценке.

Обсуждение результатов.

Органические кислоты исследуемых вин представлены богатым набором компонентов. Они играют огромную роль в обеспечении стабильности и органолептических качеств игристых вин [1]. Основные кислоты - это винная и яблочная.

Янтарная, уксусная и молочная кислоты образуются в результате первичного или вторичного брожения. Лимонная кислота также может образовываться в результате брожения, но и вноситься в вино с резервуарным или экспедиционным ликерами.

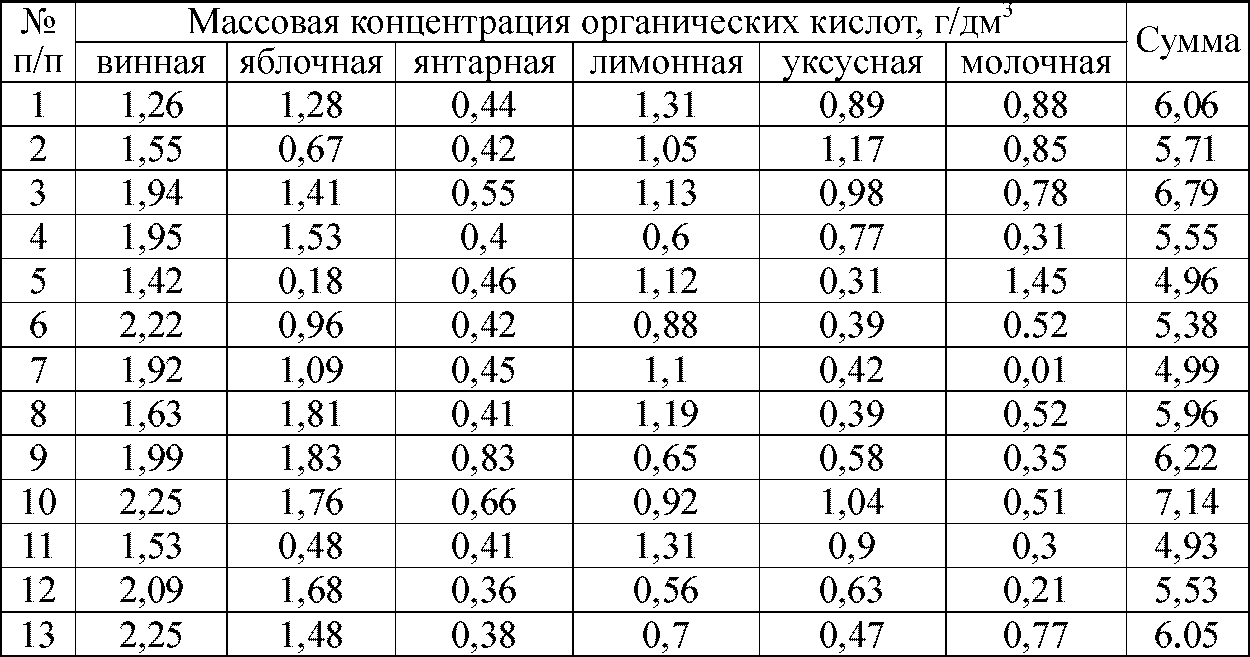

Таблица 1

Изменение массовой концентрации органических кислот в исследуемых образцах в зависимости от варианта опыта

Как видно из табл. 1, массовая концентрация винной кислоты в исследуемых образцах колеблется в пределах 1,26-2,25 г/дм3, причем заметно ее снижение по сравнению с купажами в образцах №1,2, 5, 11. Выявлено, что в процессе шампанизации наблюдается незначительное снижение общей кислотности. Наиболее заметно снижение яблочной кислоты в образцах № 2, 5, 11.

Анализируя результаты испытаний контрольного образца с другими, отмечаем на наш взгляд важное и главное отличие: отношение винной к яблочной кислот в контрольном образце 2,22/0,96=2,3, в резервуарном шампанском это соотношение равно 1. Так как яблочная кислота обладает более кислым и резким вкусом, этот факт оказывает существенное влияние на вкус анализируемых шампанских вин.

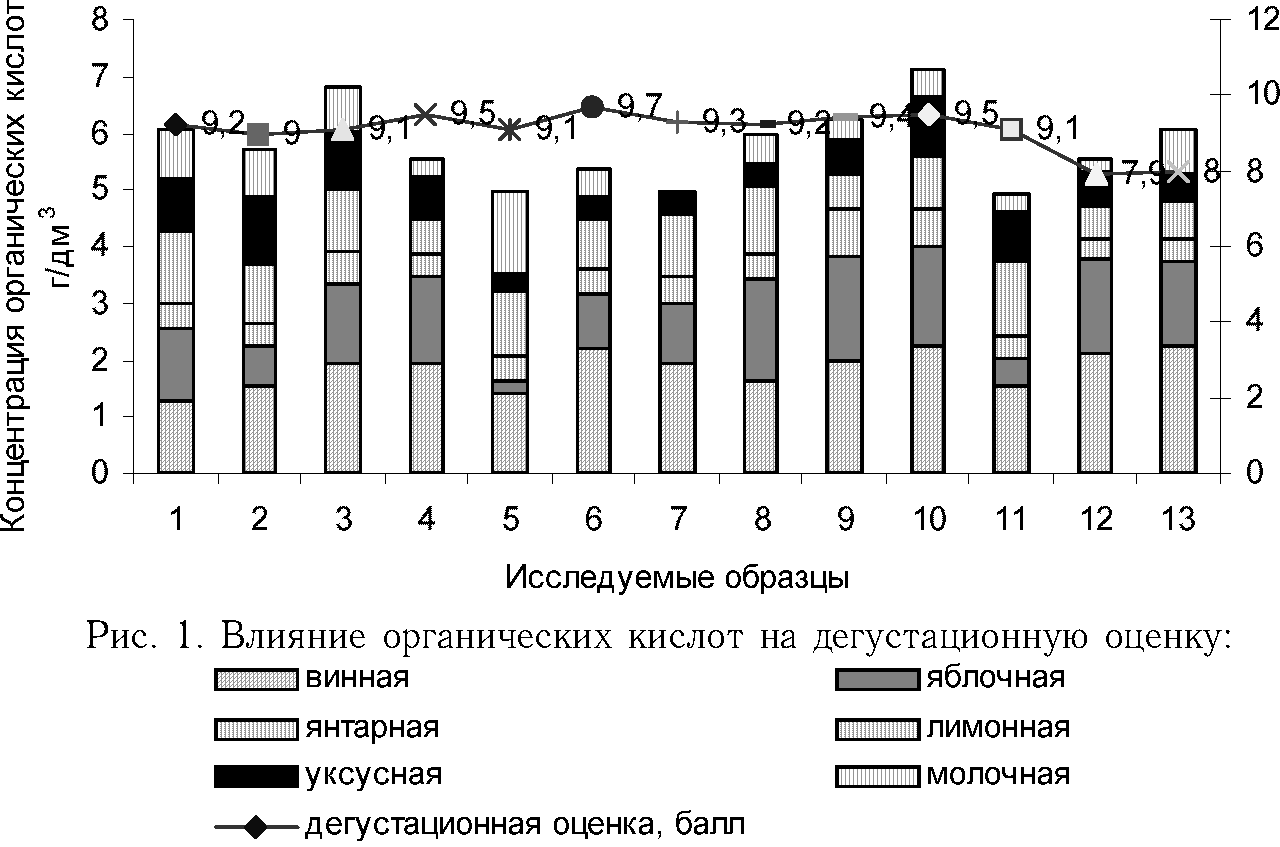

Если сравнивать значения дегустационной оценки и концентрацию лимонной кислоты (рис.1), можно отметить, что в образцах с массовой концентрацией лимонной кислоты выше 1 г/дм3 наблюдается ухудшение вкуса вина, что объясняет низкую дегустационную оценку. Согласно требованиям ГОСТ Р 511652009 «Российское шампанское. Общие технические условия», значение массовой концентрации лимонной кислоты не должно быть выше 1 г/дм3.

По концентрации уксусной кислоты выделились образцы № 1, 2, 3, 11, в которых оно равно или больше 1, что отрицательно сказывается на вкусе (разлаженный) и аромате (резкий) этих образцов, что подтверждают дегустационные оценки.

По содержанию органических кислот купажи были схожи между собой, более гармоничный вкус купажа № 13 обусловлен высокой массовой концентрацией молочной кислоты (0,77 г/дм3), чем в купаже № 12 (0,21 г/дм3), в то же время в этом образце выше массовая концентрация уксусной кислоты (0,63 г/дм3).

Таким образом, для получения резервуарного шампанского, стремящегося по качественным показателям к контрольному образцу, необходимо с помощью технологических приемов снижать концентрацию яблочной кислоты и не допускать увеличения в процессе вторичного брожения концентрации лимонной и уксусной кислот. Добиться этого можно путем подбора расы дрожжей, контроля температуры брожения, времени контакта виноматериалов с дрожжевыми клетками и др.

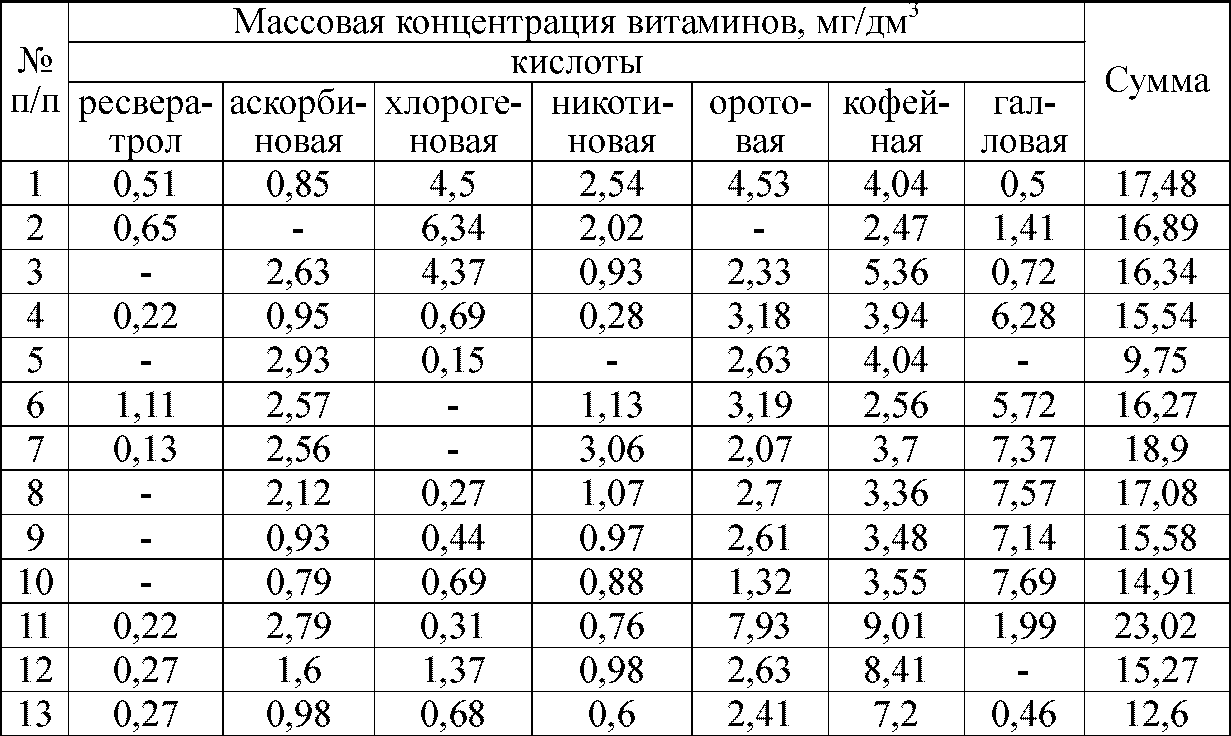

Шампанское не имеет в своем составе большого количества витаминов. Это связано с тем, что многие из них были использованы винными дрожжами в ходе алкогольного брожения виноградного сусла. Однако витамины являются составной частью некоторых ферментов и играют важную роль в процессах приготовления вина [2].

В ходе исследований нами выявлены витамины в виде витамина С - аскорбиновая кислота, никотиновая кислота - витамин Р, а также фенолкарбоновые кислоты, среди которых хлорогеновая, оротовая, кофейная и галловая кислоты.

При производстве винодельческой продукции разрешено вносить аскорбиновую кислоту в качестве антиокислителя в концентрации до 200 мг/дм3. В исследуемых винах максимальное значение аскорбиновой кислоты было обнаружено в образцах №5 (2,93 мг/дм3), № 11 (2,79 мг/дм3), № 3 (2,63 мг/дм3), № 6 (2,57 мг/дм3). Образцы № 1,2,7 выделились по концентрации никотиновой кислоты.

Массовая концентрация галловой кислоты в опытных образцах колеблется в пределах 0-7,69 мг/дм3. Эта кислота обладает противомикробной и бактерицидной активностью, хорошо защищает вино от патогенных микроорганизмов.

Появление этих веществ в шампанском, по сравнению с их наличием или отсутствием в купажах, объясняется обогащением ими в ходе вторичного брожения и автолиза винных дрожжей.

В исследуемых образцах идентифицирован ресвератрол - стильбен фенольного характера, который синтезируется в растениях как реакция на поражение патогенами. Ресвератрол обладает профилактическими свойствами в лечении раковых и сердечно-сосудистых заболеваний [3].

Таблица 2

Массовая концентрация витаминов и фенолкарбоновых кислот в опытных шампанских винах и купажах

Наибольшее содержание ресвератрола отмечено в образце № 6 - бутылочном шампанском (1,11 мг/дм3), в остальных образцах массовая концентрация этого соединения находится ниже 1 мг/дм3 или отсутствует вообще. Таким образом, можно говорить о том, что бутылочная шампанизация благоприятно сказывается на накоплении ресвератрола в шампанском и, как следствие, влияние такого шампанского на здоровье человека.

Хлорогеновая и кофейная кислоты, также относящиеся к фенолкарбоновым кислотам, являются предшественниками образующихся в процессе хранения и выдержки ароматобразующих веществ.

Никотиновая и оротовая кислоты относятся к группе веществ, обладающих способностью защищать организм человека от вредного воздействия ультрафиолета, раковых заболеваний, способствуют формированию устойчивого иммунитета [3]. Наиболее высокие значения оротовой кислоты были обнаружены в образцах № 1, 6, 11.

По сумме витаминов и фенолкарбоновых кислот выделился образец №11 (23,02 мг/дм3), высокое значение которых обусловлено присутствием в больших дозах в основном оротовой и кофейной кислот.

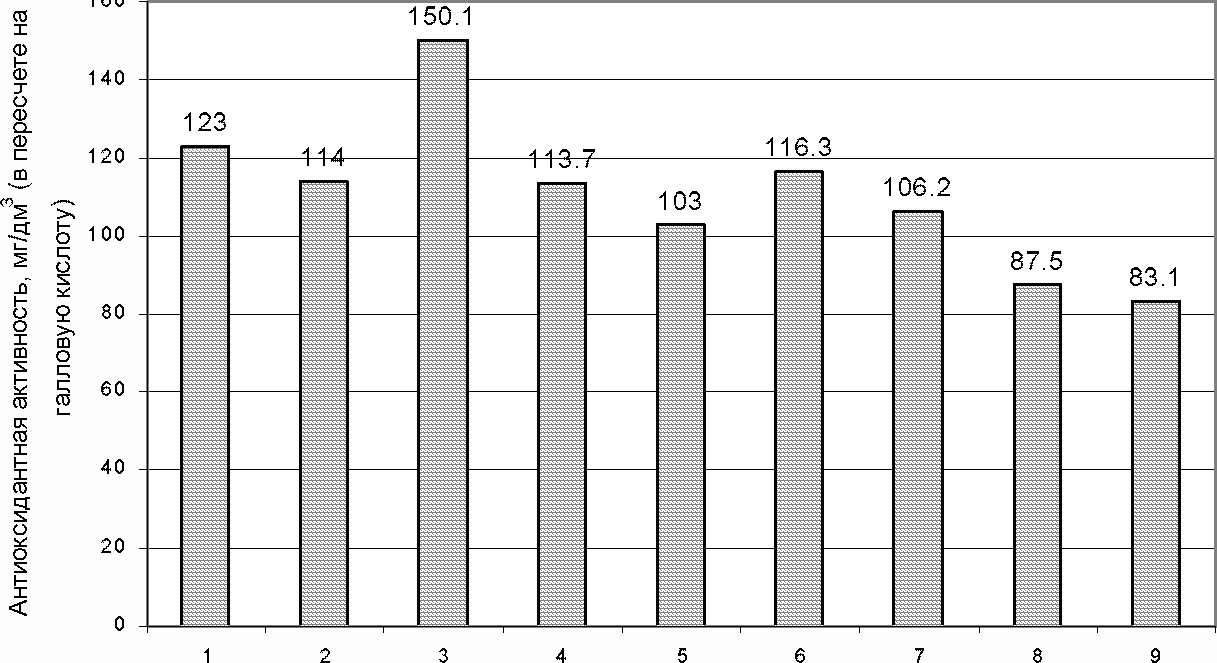

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к изучению антиоксидантных (антиокислительных) свойств пищевых продуктов растительного происхождения, таких как вино, соки, чай, кофе, что связано с их ролью в предупреждении дегенеративных заболеваний, вызванных свободнорадикальными окислительными процессами, протекающими в организме, продуктами которых являются свободные радикалы [3].

Защита организма от этих и многих других заболеваний — основная задача антиоксидантной системы. Вина содержат многочисленный состав биологически активных веществ (БАВ), из которых наиболее важной группой является группа витаминов и фенолкарбоновых кислот, обладающая антиокислительными свойствами.

В исследуемых образцах методом жидкостной хроматографии на приборе «Цвет Яуза» была определена антиоксидантная активность в пределах 83,1150,1 мг/дм3. Как видно из рис. 2, антиоксидантная активность купажей шампанского составляет в среднем 85 мг/дм3, в результате вторичного брожения антиоксидантная активность увеличивалась на 1865 мг/дм3, что связано с автолизом дрожжей в процессе выдержки и увеличением концентрации витаминов и фенолкарбоновых кислот.

В химические процессы, протекающие при вторичном брожении, а также оказывающие положительное влияние на пенистые и игристые свойства готового продукта, активно включаются азотистые вещества. Особое значение придается аминокислотам. Считается, что производные аминокислот участвуют в сложении букета, вкуса вина и обуславливают высокое качество продукта, а также служат основой питания для дрожжей и других микроорганизмов.

исследуемые образцы

Рис. 2. Антиоксидантная активность шампанских вин и купажей.

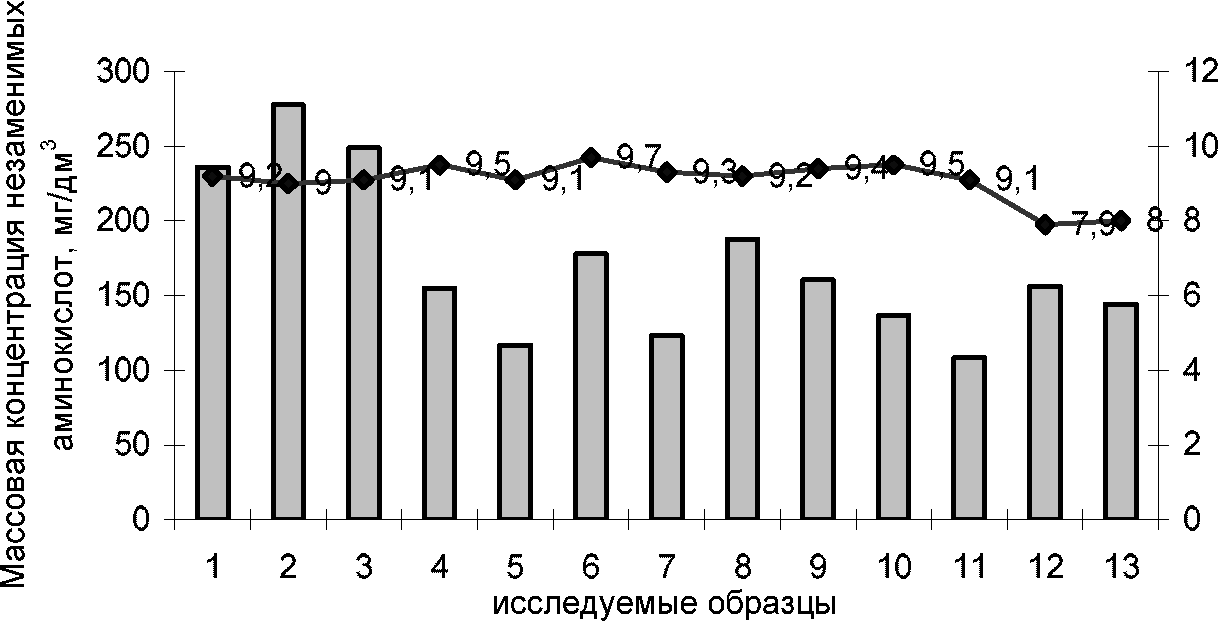

Рис. 3. Влияние суммы незаменимых аминокислот на дегустационную оценку шампанских вин

Состав свободных аминокислот виноградного сусла весьма разнообразен и состоит из более 32 аминокислот. В вине аминокислоты обнаруживаются в значительно меньшем количестве в связи с активным поглощением их дрожжами при брожении. Кроме того, аминокислоты в процессе дезаминирования способны образовывать пахучие вещества (альдегиды, высшие спирты), придавая различные оттенки аромату вин. При созревании шампанского из аминокислот образуются альдегиды и эфиры, которые влияют на аромат и букет выдержанных вин.

По своему химическому строению аминокислоты бывают нейтральными (аланин, валин, глицин, лейцин, серин, треонин), серосодержащими (метионин, цистеин), основными (аргинин, гистидин, лизин), гетероциклическими (триптофан, пролин), ароматическими (тирозин, фенилаланин).

Среди обнаруженных незаменимых аминокислот (валин, лейцин, изолейцин, треонин, метионин, фенилаланин, триптофан, лизин и аргинин) более высокой массовой концентрацией отличаются треонин (74,8-135,3 г/дм3) и аргинин (81,2-241,9 г/дм3) (рис. 3). Эта же тенденция сохраняется и в классическом шампанском - образец № 6.

По сумме аминокислот выделились образцы № 1 (2368 г/дм3), № 2 (3359 г/дм3) и № 3 (2133 г/дм3).

Этот факт объясним длительным контактом вина с дрожжами или расой дрожжей. Наименьшей суммой аминокислот в образце № 5 (745,1 г/дм3) можно объяснить не совсем удовлетворительное качество пенистых и игристых свойств этого шампанского.

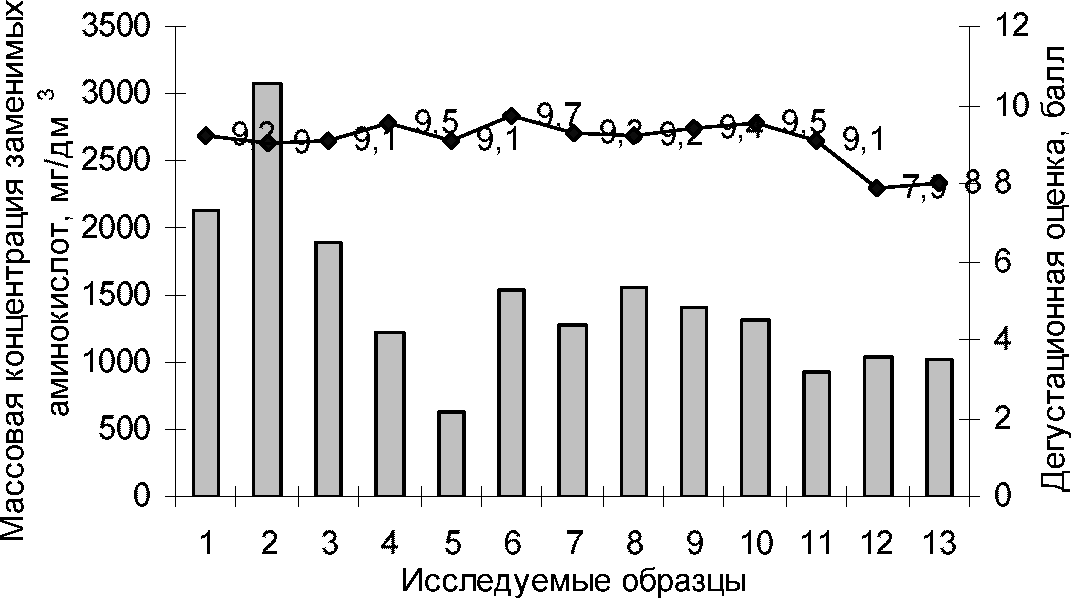

Среди заменимых аминокислот (аргинин, тирозин, гистидин, пролин, серин, аланин, глицин) на первом месте по массовой концентрации находится пролин - 445,7-2561 г/дм3 (см. рис.4). Это единственная аминокислота не потребляется дрожжами в качестве продукта питания, увеличение ее концентрации в шампанском по сравнению с содержанием в купажах, объясняется автолизом дрожжевых клеток по окончании вторичного брожения.

По массовой концентрации аргинина выделился образец №7 (241,9 г/дм3), по массовой концентрации гистидина, пролина, треонина, серина, аланина — образец № 2.

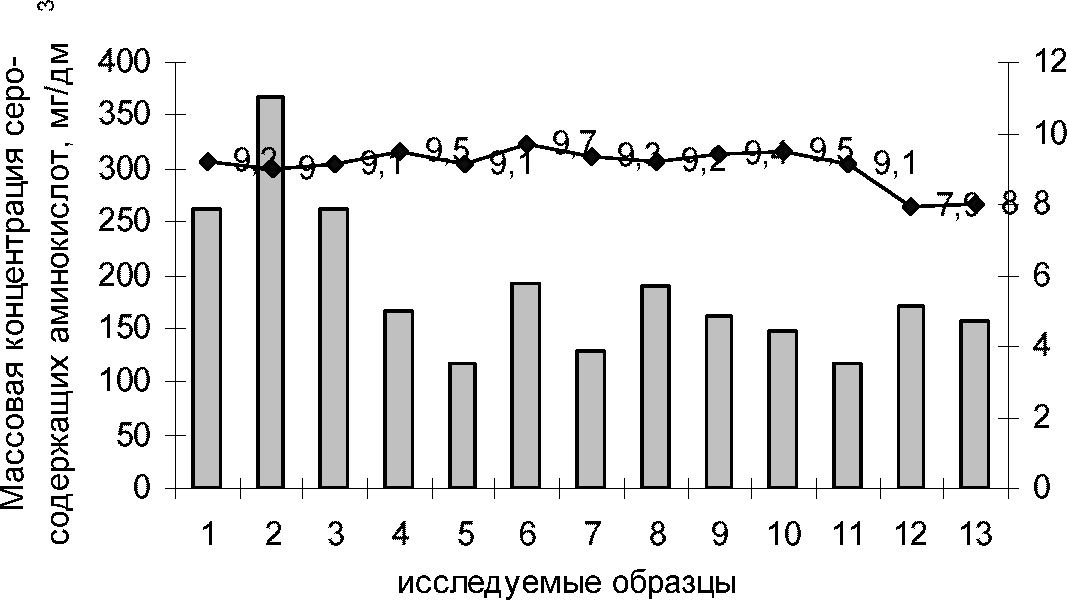

Известно, что треонин, серин, гистидин, цистин, цистатионин, метионин - аминокислоты, провоцирующие образование сероводородного тона в винах [1]. По отношению суммы этих компонентов к общей сумме аминокислот выделились образцы № 5 и № 12 (купаж), можно предположить, что при хранении данных образцов будут формироваться посторонние оттенки во вкусе и аромате (рис.5).

Необходимо также отметить низкое значение тирозина и фенилаланина - предшественников ароматических компонентов - в классическом шампанском по сравнению с резервуарным. Этот факт объясним длительной выдержкой шампанского в бутылке после вторичного брожения, в этот период происходит дезаминирование аминокислот, реакции этерификации, в результате которых образуются высшие спирты и альдегиды, улучшающие аромат шампанского.

Таким образом, аминокислоты, за исключением глутаминовой кислоты, придающей характерный горько-соленый привкус, по-видимому, не оказывают прямого влияния на вкус, но с другой стороны, аминокислоты, нуклеотиды, витамины, выделяемые дрожжами в вино после окончания брожения, улучшают пенистые и игристые свойства и в процессе выдержки улучшают букет вина.

Выводы.

В результате проведенных исследований состава шампанских вин, приготовленных резервуарным и бутылочным способами, а также ку- пажей, можно сделать следующие выводы.

В результате дегустации представленных на испытания шампанских вин и купажей был выделен образец № 6 - классическое шампанское, получивший наивысшую дегустационную оценку (9,7 балла). Сравнивая остальные образцы шампанского с эталоном, экспертами-дегустаторами было отмечено хорошее качество образцов № 4 и 10 (9,46 и 9,5).

Рис. 4. Зависимость дегустационной оценки от суммы заменимых аминокислот

Рис. 5. Зависимость дегустационной оценки от суммы серосодержащих аминокислот

В представленных на испытания образцах был исследован состав органических кислот, которые оказывают существенную роль в формировании вкуса и аромата (уксусная, яблочная, молочная) шампанского. Установлено, что при производстве шампанского следует стремиться к соотношению винная к яблочной кислоте равного 2, к снижению концентрации уксусной и лимонной кислот до 0,5 г/дм3. В отдельных образцах была обнаружена массовая концентрация лимонной кислоты, превышавшая 1 г/дм3, что способствовало ухудшению вкуса шампанского.

Впервые в шампанских винах производства ЗАО «Абрау-Дюрсо» были идентифицированы витамины и фенолкарбоновые кислоты (витамин С, витамин РР, ресвератрол, хлорогеновая, оротовая, кофейная и галловая кислоты), оказывающие положительное влияние на здоровье потребителя. По сумме этих соединений выделился образец № 11. В образце № 6 был обнаружен в достаточно высокой концентрации ресвератрол, обладающий профилактическими свойствами в лечении раковых и сердечнососудистых заболеваний.

Впервые установлен аминокислотный состав шампанских вин. Подтверждено, что аминокислоты не влияют на вкус шампанского, однако играют существенную роль в пенообразование. Установлено влияние суммы аминокислот на пенистые свойства шампанского. В исследуемых образцах шампанского обнаружены аминокислоты, которые в результате выдержки трансформируются в ароматические компоненты: альдегиды и высшие спирты и, тем самым, влияют на аромат.

Впервые определена антиоксидантная активность шампанских вин, обусловленная наличием витаминов и фенолкарбоновых кислот. Установлено, что в процессе шампанизации по сравнению с купажным материалом антиоксидантная активность увеличивается в среднем на 40 мг/дм3.

----