Анатомическое строение корней винограда способствует активному обмену веществ, особенно углеводов, которые составляют основную часть пластических веществ в корнях и подвержены значительным изменениям в годичном цикле.

Самое большое количество углеводов содержат тонкие корни и верхние зоны однолетних побегов, т. е. пункты, в которых ростовые процессы «дут наиболее интенсивно.

Обмен углеводов в корневой системе винограда изучали немногие авторы. В. Г. Александров и Е. А. Макаревская (1926) установили, что зимой корни содержат большие запасы крахмала и сахара, причем крахмал заполняет все ткани коры и древесины. Значительное уменьшение количества крахмала в крупных корнях начинается в период цветения и продолжается до октября. Увеличение содержания крахмала в корнях отмечено лишь в ноябре. К этому времени крахмалом заполняется коровая часть корня и сердцевинные лучи, причем древесинная часть сердцевинного луча заполнена несколько слабее, чем коровая. В конце декабря не обнаружено существенных изменений в содержании крахмала.

Уинклер и Уильяме (Winkler, Williams, 1945) при изучении углеводного обмена винограда сосредоточили свое внимание преимущественно на надземных органах, поэтому их сведения об обмене углеводов в корневой системе значительно беднее. Они отмечают, что больше всего крахмала находится в коре корней и корешков, которая является его вместилищем. В апреле—июле в корнях обнаружено около 1 % редуцирующих сахаров (Winkler, 1929).

А. С. Мержаниан (1939) сообщает, что весной в корнях диаметром 3 мм находится от 0,07 до 0,32% редуцирующих сахаров на абсолютно сухое вещество. По данным Я. И. Потапенко и Е. И. Захарова (1937), корни винограда содержат 6,89% моносахаридов, 2,72% дисахаридов и 13,76% крахмала.

К. Д. Стоевым (1948) обмен углеводов в корневой системе винограда изучен подробнее. Установлено, что сахара подвергаются незначительным изменениям. Количество редуцирующих сахаров в более толстых корнях (диаметр 3—6 мм) в течение года находится в пределах 1—2%, а сумма сахаров — в пределах 2—3%. В тонких корнях (диаметр 1—3 мм) изменения в содержании сахаров также незначительны, но тем не менее в середине лета отмечается некоторое увеличение количества их, что указывает на более интенсивный обмен сахаров в них по сравнению с толстыми корнями.

Низкое содержание сахаров в корнях и незначительное изменение его по фазам вегетации объясняется тем, что корни по своему анатомическому строению приближаются к запасающим органам, которые обладают способностью быстро превращать мелкомолекулярные соединения в крупномолекулярные и откладывать их в запасных тканях. При гидролизном распаде, наоборот, вещества быстро поступают к месту их использования. Существенное значение имеет также и то обстоятельство, что корни потребляют большое количество питательных веществ для ростовых процессов, которые при наличии благоприятных температурных условий протекают почти непрерывно.

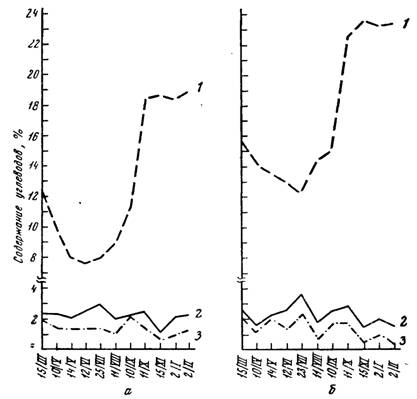

В динамике содержания крахмала в корнях установлены значительные изменения (рис. 5). В середине марта содержание крахмала еще сравнительно высокое (в толстых корнях 12,57%, в тонких — 15,76%). Затем происходит непрерывное уменьшение количества крахмала примерно до середины лета. В это время минимальное содержание крахмала в толстых корнях — 7,75%, в тонких—12,32%. Далее наступает процесс откладывания крахмала в корнях. Вначале он идет медленно, а затем очень быстро. Чрезвычайно интенсивно откладывается крахмал в период после сбора урожая до пожелтения листьев (10/ГХ—10/Х). В этот промежуток времени содержание крахмала увеличивается приблизительно на 7% и достигает почти 19% в толстых и 23,5% в тонких корнях.

Рис. 5. Динамика углеводов в корневой системе винограда (март 1947 г.— февраль 1948 г.):

а — корни толщиной 3-е мм; б —корни толщиной 1—3 мм; 1 — крахмал; 2 — сумма сахаров; 3 — редуцирующие сахара

Накопление крахмала в корневой системе винограда после оттока углеводов, а также его продвижение к надземным органам и частям связано с действием и активностью ферментов инвертазы и амилазы.

В осенне-зимний период (до начала сокодвижения) в корнях винограда содержится от 1,5 до 3,0% сахаров, а крахмала более 20%. До листопада количество крахмала увеличивается, а во время распускания глазков — уменьшается (Стоев, Занков, 1954).

И. А. Муромцев и В. А. Локонова (1960) определяли динамику накопления крахмала в либриформе, древесинной части лучей, лубяной части лучей и флоэме корней. По степени заполнения клеток крахмалом (в процентах от полного заполнения) и количеству в поле зрения клеток, содержащих крахмал (в процентах от всех клеток ткани в поле зрения), вычисляли степень заполнения ткани крахмалом.

Установлен летний минимум содержания крахмала и осенне-зимний максимум. Накопление крахмала начинается с тканей коры, где максимум наступает раньше, чем в тканях древесины.

Кроме углеводов в корнях винограда имеется еще ряд веществ, которые также подвержены значительным изменениям. В. Г. Александров и Е. А. Макаревская (1926) показали, что в корневой системе винограда содержатся жиры, которые претерпевают существенные изменения в годичном цикле развития растения.

Изменения жировых веществ в корнях винограда изучали также И. А. Муромцев и В. А. Локонова (1960). Они установили, что на содержание жира влияет возраст и физиологическое состояние корней, но общий характер накопления жиров в корнях выявляется достаточно отчетливо (табл. 3).

Таблица 3

Содержание жира в корнях винограда (в условных единицах) (в среднем по четырем сортам в 1954—1955 г.)

Ткань | 12/V | 20/V | 2/VI | 16/VI | 28/VI | 6/VIII | 16/VIII | 27/VHI | 5ДХ | 20/IX |

Либриформ . . | 11 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 |

Лучи древесины | 47 | 22 | 18 | 33 | 69 | 115 | 106 | 104 | 109 | 122 |

Лучи коры . . | 46 | 42 | 41 | 23 | 102 | 316 | 345 | 492 | 479 | 505 |

Флоэма .... | 41 | 27 | 15 | 20 | 116 | 270 | 288 | 390 | 372 | 432 |

Зона камбия | 129 | 98 | 44 | 36 | 120 | 403 | 438 | 500 | 569 | 607 |

В сумме . . . | 274 | 193 | 121 | 116 | 414 | 111 | 1184 | 1493 | 1538 | 1675 |

Ткань | 2/Х | 13/Х | 1/XI | 19/XI | 15'ХИ | 15/1 | 26/Н | 14/Ш | 29/IV | 16/V |

Либриформ . . | 11 | 15 | 16 | 19 | 19 | 20 | 23 | 26 | 20 | 16 |

Лучи древесины | 124 | 142 | 141 | 133 | 142 | 142 | 122 | 96 | 82 | 65 |

Лучи коры . . | 498 | 552 | 562 | 596 | 602 | 508 | 444 | 198 | 104 | 77 |

Флоэма .... | 458 | 468 | 491 | 529 | 489 | 453 | 387 | 173 | 88 | 63 |

Зоны камбия | 732 | 889 | 1128 | 1237 | 1226 | 1178 | 812 | 634 | 318 | 193 |

В сумме . . . | 1823 | 2066 | 2338 | 2514 | 2478 | 2301 | 1798 | 1127 | 612 | 414 |

Первое место по количеству жира в корнях занимает зола камбия. Ткани древесины в этом отношении значительно уступают тканям коры. Минимум в содержании жира особенно резко выражен в июне, когда запасы его почти полностью исчерпаны. Это свидетельствует о том, что жир в весенний период подвергается активному гидролитическому распаду, а его продукты транспортируются к точкам роста.

Накопление жира в корнях начинается во второй половине июля (активное с середины августа), а максимума оно достигает в холодные месяцы — ноябрь, декабрь, январь. И. А. Муромцев и В. А. Локонова находят определенную связь между накоплением жира в корнях и их морозостойкостью.

В корнях винограда имеются также дубильные вещества. С. В. Дурмишидзе и Н. Н. Нуцубидзе (1954) нашли dl-галло-катехин, dl-катехин, d-катехин, кверцитрин и 6 неидентифицированных веществ.

Т. Я. Чкуасели и Д. В. Котаева (1963) показали, что в кончиках корней (сорт Ркацители) имеются фитохромы: хлорофилл а и Ь, каротин, виолоксантин, лютеин и неоксантин. У отдельных сортов наблюдалось некоторое различие в пигментной системе корней. Зеленые пигменты содержат только кончики корней. Между содержанием хлорофилла и других пигментов в корнях и переходом в органическую форму углерода, поступающего в виде карбонатного иона через корни, существует прямая связь.