Глава 8. МИКРОБИОЛОГИЯ ВИНА.

Бурьян Н. И., доктор технических наук, профессор

ОСНОВНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИКРОФЛОРЫ ВИНОГРАДНОГО СУСЛА И ВИНА ДРОЖЖИ.

Дрожжевая флора. Морфолого-физиологическая характеристика основных родов и видов.

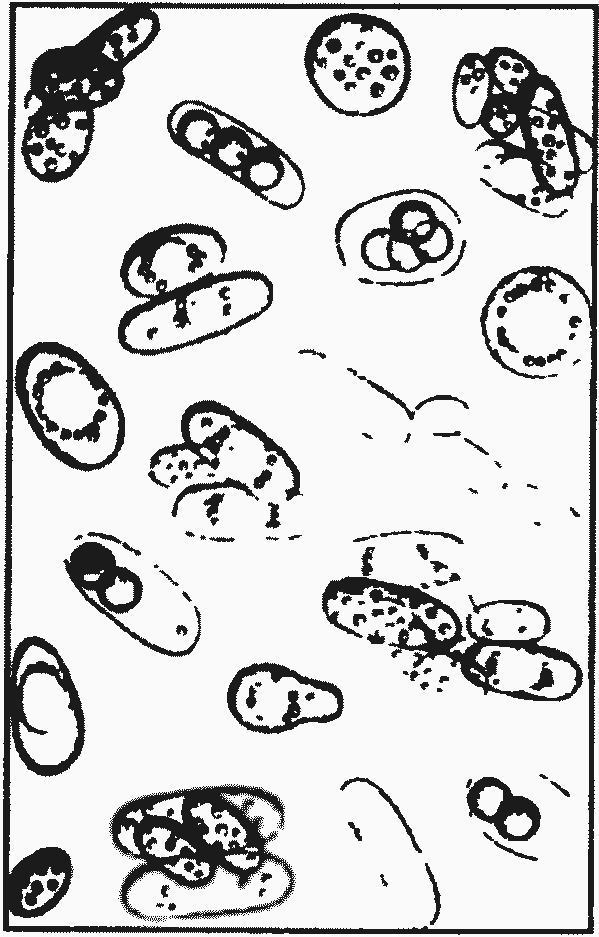

Рис. 1. Дрожжи вида Saccharomyces vini.

Дрожжи — одноклеточные неподвижные микроорганизмы. Клетки дрожжей имеют разнообразную форму: круглую, овальную или эллиптическую, лимоновидную, цилиндрическую, иногда сильно вытянутую в виде гифов. Диаметр клеток достигает 1—8 мкм, длина 2—12 мкм. Морфологически неизменные формы клеток дрожжей наблюдаются только у молодых культур на стандартной питательной среде. Одна и та же культура дрожжей может состоять из клеток, различающихся по формам и размерам, особенно в зависимости от стадий развития и состава среды и условий развития.

Для культур дрожжей, выделенных из винограда, сбраживаемых соков, сусел и вин принято использовать термин “винные дрожжи”. Наиболее распространенными, участвующими в спонтанном брожении, являются следующие роды и виды винных дрожжей (по систематике В. И. Кудрявцева и синонимам по систематике Ж. Лоддер, 1970 г.).

Saccharomyces vini (син. S. cerevisiae). Дрожжи этого вида обладают высокой бродильной активностью, активно размножаются почкованием в сусле, доминируют, быстро овладевают средой, определяя состав вина. Наибольшее количество этанола накапливается при сбраживании 25% сахаров; предельная объемная доля образуемого спирта 14—16%. Характер дрожжевого осадка (пыле- или хлопьевидный) зависит от культуры дрожжей. Расы дрожжей обладают индивидуальными особенностями по спиртообразующей способности, сульфитовыносливости, биосинтезу летучих компонентов и других продуктов, определяющих состав и органолептические качества вина. Культуры S. vini — это типичные винодельческие дрожжи, играют главную роль в виноделии Saccharomyces oviformis (син. S. bayanus).

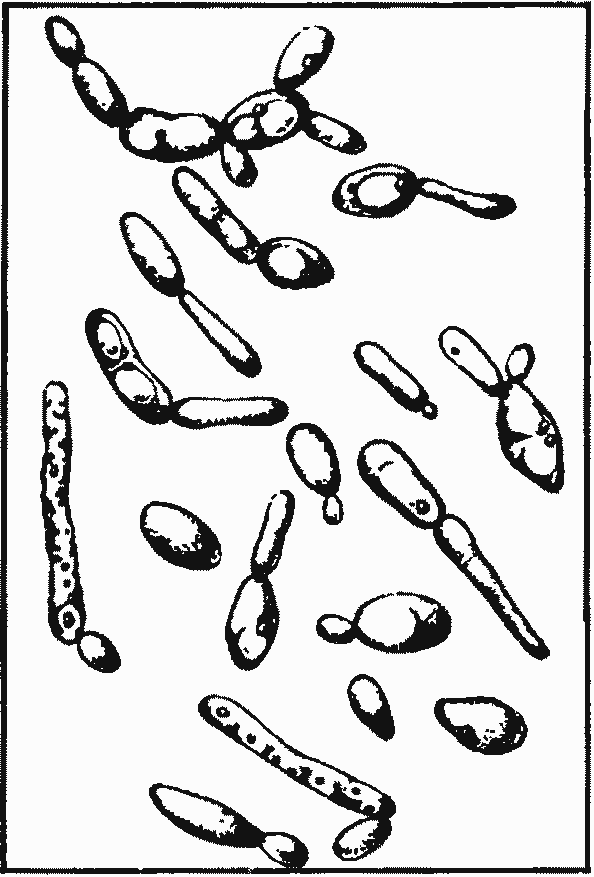

Культуры этого вида хорошо развиваются почкованием в виноградном высокосахаристом сусле, сбраживая почти полностью содержащиеся в нем сахара, образуя около 18% спирта. В начале брожения они развиваются несколько медленнее, чем S. vini, но вследствие большей устойчивости к спирту содержание их непрерывно повышается в ходе брожения. Вследствие широкого распространения, высокой спиртообразующей способности и устойчивости к этанолу S. oviformis в основном вызывают брожение вин, содержащих сахар, рекомендуются для дображивания. Дрожжи шампанского производства часто принадлежат к этому виду. Все хересные дрожжи, образующие на поверхности вина пленку, являются разновидностью этого вида S. oviformis var. cheresiensis.

Saccharomyces uvarum (син. S. uvarum). Дрожжи этого вида выделены из самозабродившего сока смородины, виноградного сусла и вина. По морфологии не отличимы от других видов дрожжей рода Saccharomyces. При брожении образуют 12—13% спирта, холодостойки. Многие расы этого вида при сбраживании виноградного сусла образуют плотный невзмучиваемый дрожжевой осадок, не дают пены, синтезируют повышенные количества глицерина.

Shizosaccharomyces acidodevoratus. Клетки дрожжей этого рода цилиндрической формы с закругленными концами, размножаются делением. В практике виноградного виноделия встречаются чрезвычайно редко. Однако при производстве плодово- ягодных вин, особенно яблочных, они хорошо размножаются

и приносят вред производству, так как одновременно со сбраживанием сахара сбраживают яблочную кислоту в спирт и углекислый газ.

Рис. 2. Дрожжи вида Saccharomyces oviformis var. cheresiensis.

Рис. 3. Дрожжи рода Shizosaccharomyces

Эти дрожжи сбраживают сахара медленно, но обладают высокой спиртообразующей способностью. Оптимальная температура их жизнедеятельности значительно выше, чем у дрожжей-сахаромицетов. Они сульфитоустойчивы — развиваются при содержании в сусле SO2 1000 мг/дм3 и более. Сбраживают яблочную кислоту, превращая одну ее молекулу в одну молекулу этилового спирта и две — диоксида углерода (яблочно-спиртовое брожение). При брожении образуют значительное количество глицерина, немного уксусной кислоты и 2,3-бутиленгликоля.

Способность дрожжей рода Shizosaccharomyces использовать яблочную кислоту применяют в виноградном виноделии для биологического кислотопонижения вин.

Saccharomycodes ludwigii. Клетки дрожжей этого рода имеют форму крупных лимонов (8—34) х (3—8) мкм, размножаются отделением почки от клетки поперечной перегородкой. Часто встречаются в сульфитированных винах и соках с массовой концентрацией до 800 мг/дм3 общего) и от 80 до 120 мг/дм3 свободного диоксида серы.

Рис. 4. Дрожжи вида Saccharomycodes ludwigii

Рис. 5. Дрожжи рода Brettanomyces

При сбраживании виноградного сусла образуют 10—12% об. этанола. Обладают повышенной способностью к синтезу уксусно-этилового эфира, придающего винам неприятный (прокисший) запах. В шампанском производстве могут тормозить вторичное брожение.

Дрожжи этого рода являются сорняками спиртового брожения; вызывают помутнения разлитых в бутылки вин.

Brettanomyces — в виноградном виноделии широко распространены Вг. intermedius и Br. custersii. Клетки Brettanomyces имеют разнообразную форму: овальную, часто со стрельчатозаостренными концами, сильно удлиненные, палочковидные, чаще соединенные по две или больше. Почкование двустороннее или множественное. Размножаются очень медленно. На поверхности вина образует тонкую, гладкую, серовато-белую пленку. На сусле-агаре клетки удлинены и сформированы в сторонний тон, но и тормозят рост и брожение винных дрожжей-сахаромицетов как при брожении виноградного сусла, так и при шампанизации вин. Шампанские виноматериалы, сброженные с участием апикулятусов после шампанизации труднее осветляются, осадки образуют

разветвленные цепи (псевдомицелий), колонии блестящие, кремового цвета. Оптимальная температура роста 31—32°С, при 12°С и ниже рост прекращается. При сбраживании виноградного сусла образуют 11—12% об. этанола, являются сильным кислотообразователем, обогащают вино летучими и нелетучими кислотами с резким интенсивным, трудно устранимым запахом уксусно-этилового эфира и уксусного амида. Очень устойчивы к сорбиновой кислоте.

Наиболее благоприятной средой для Brettanomyces является тиражное вино с массовой концентрацией сахаров 2 г/100 см3, поэтому наиболее часто эти дрожжи находят в шампанском виноделии; они нарушают нормальный ход вторичного брожения, проведение ремюажа и дегоржажа, вызывают помутнения столовых вин. Могут вызывать остановку брожения, особенно в виноделии по-красному.

Относятся к категории дрожжей, вызывающих заболевание вин.

Hanseniaspora apiculata. Это довольно мелкие овальные, эллиптические и лимоновидные одноклеточные организмы, известные в виноделии под названием апикулятусов. Вегетативное размножение происходит путем почкования клетки с одного или двух ее концов, по скорости размножения опережают S. vini почти в два раза. Сбраживают фруктозу быстрее, чем глюкозу, образуют 6—7% об. спирта, много летучих кислот, эфиров, муравьиную, янтарную, пропионовую и масляную кислоты.

Рис. 6. Hanseniaspora apiculata.

Эти продукты сообщают виноматериалу не только трудносмываемые “маски” на стенках бутылок. Особенно опасно присутствие этих дрожжей в хересных виноматериалах, так как продукты их обмена тормозят рост хересной пленки на вине.

Рассматриваются эти дрожжи как сорняки брожения. Чувствительны к диоксиду серы: доза 75 мг/дм3 задерживает их развитие. Рекомендуется прием “суперкатр” — спиртование до объемной доли этилового спирта 4% с целью задержки развития дрожжей этого рода.

Hansenula anomala. Дрожжи этого рода размножаются почкованием. Метаболизм идет окислительным путем. Иногда проявляют бродильную способность. Усваивают нитраты. В виноградном сусле клетки удлиненной формы, собранные попарно или в цепочки, на поверхности образуют морщинистую пленку. На плотной среде культура белого цвета, матовая, складчатая. При сбраживании виноградного сусла образуют до 5% об. этанола, высшие спирты, различные эфиры, могут разлагать белки и аминокислоты, повышать летучие кислоты до массовой концентрации 2 г/дм3, окисляют винную кислоту, которая обычно не усваивается другими дрожжами. Могут развиваться в виноградной выжимке, на стенках бочек, пропитанных вином.

Дрожжи рода Hansenula являются представителями вредной микрофлоры брожения, образуя легко взмучивающийся осадок в бутылках, вызывают помутнения вин.

Pichia alcoholophila (сан. Р. membranafaciens). Дрожжевые организмы, принадлежащие к этому роду, имеют овальную, эллиптическую, часто палочковидную форму, размножаются почкованием. Развиваются в сахаросодержащих жидкостях только в виде пленки, не вызывая брожения. Окисляют глюкозу, спирты, органические кислоты. Весьма устойчивы к диоксиду серы: 500 мг/дм3 SO2 не задерживают их развития.

Вызывают заболевание столовых вин — “цвель”, и помутнения вин, разлитых в бутылки. Продукты обмена дрожжей рода Pichia тормозят рост и снижают бродильную энергию дрожжей-сахаромицетов при производстве игристых вин и хереса.

Candida mycoderma. Клетки дрожжей рода Candida овальной или удлиненно-цилиндрической формы, содержат 1—2 жировые капельки, расположенные чаще биполярно и сильно преломляющие свет. Развит псевдомицелий, но мицелий может быть и истинным.

Обменные реакции идут в основном окислительным путем. Могут размножаться в глубине жидкой среды, образуя на поверхности кольцо или сухую морщинистую пленку белого или желтого цвета, которая частично опадает на дно емкости. Брожения сахаров эти дрожжи не вызывают, хорошо ассимилируют глюкозу и этанол.

Развиваясь на поверхности вина при свободном доступе воздуха, вызывают заболевание, вино теряет свежесть, становится плоским, пустым.

Рис. 7. Candida mycoderma.

Чистые культуры дрожжей в виноделии.

Чистая культура винных дрожжей представляет собой потомство одной клетки определенной расы, отобранной в результате селекции с учетом требований приготовления различных типов вин (столовых, игристых, хереса).

Расы винных дрожжей различаются по скорости размножения, активности брожения, сульфитостойкости, термо- и холодостойкости, кислотовыносливости, по пенообразующей способности, скорости осветления вина при образовании пылевидных или хлопьевидных (конгломератных) осадков, по спиртообразующей способности, спиртовыносливости, способности накапливать в различных соотношениях вторичные и побочные продукты брожения (высшие спирты, эфиры, жирные кислоты, альдегиды, диацетил и др.), многие из которых участвуют в сложении аромата молодых вин. Установлены различия между расами дрожжей по способности синтезировать пировиноградную и α-кетоглутаровую кислоты, которые связывают свободную сернистую кислоту и снижают ее антисептическое действие. Проведена селекция рас дрожжей, не образующих сероводорода даже в присутствии элементарной серы.

Установлены антагонистические отношения у дрожжей вида S. vini (син. S. cerevisiae). Показано, что существует три фенотипа дрожжей: убийца (Кiller-К), нейтральный (neutral-N) и чувствительный (sensitive - S). При совместном выращивании дрожжей-убийц и чувствительных большая часть последних погибает. Дрожжи, имеющие фенотип нейтральных, не убивают чувствительные и не погибают от действия убийц.

Винные дрожжи обладают существенной протеолитической активностью и можно достичь минимального содержания протеина в виноматериалах путем использования перспективных в этом отношении чистых культур дрожжей: 47-К, Судак VI-5, Новоцимлянская 3, Судак П-9.

Поэтому в соответствии с требованиями технологии и условий приготовления виноматериалов рекомендуется использовать расы дрожжей, обладающие той или иной особенностью: сульфитостойкие, термовыносливые, спиртообразующие или спиртовыносливые, имеют фенотип киллер или комплекс этих свойств.

Производство столовых и шампанских виноматериалов

При приготовлении столовых и шампанских виноматериалов технологической инструкцией предусматривается брожение сусла с использованием чистых культур дрожжей (чкд). Однако возможно допустить спонтанный процесс при условии брожения хорошо осветленного сусла. При спонтанном брожении сусла неизбежны случайности: получение недобродов, большая инфицированность вин, меньшее содержание спирта, большее — летучих кислот, более медленное осветление, чем при сбраживании сусла с применением чкд.

Во избежание случайностей при брожении в виноградное сусло вносят разводку чистой культуры дрожжей, использование которой по сравнению с самопроизвольным (спонтанным) брожением дает следующие преимущества: сусло быстрее забраживает; брожение протекает равномерно, без замедления и остановок; сахар в сусле полностью сбраживается; спирта в виноматериалах получается на 0,1—1,0% больше; виноматериалы быстрее осветляются, приобретают ярко выраженный сортовой аромат.

Чтобы брожение прошло на чистой культуре дрожжей, необходимо соблюдать следующие условия.

Осветление (отстаивание) сусла следует проводить так, чтобы количество дрожжей в нем значительно уменьшалось, а не увеличивалось. Используют диоксид серы — 100—150 мг/л и охлаждение сусла до температуры 10— 12°С.

Следует применять конкурентоспособные расы дрожжей. К сбраживанию виноградного сусла более других приспособлены винные дрожжи вида Saccharomyces vini, которые должны быть сульфитостойкими, способными размножаться в сусле с массовой коyцентрацией диоксида серы до 90 мг/дм свободного. К числу сульфитостойких культур относятся: раса 47-К, раса 5- N, Холодостойкая 1896 г., раса 7, Перльшаум, Креман, Кахури 7, Ркацители 6, Ужгород 192, Романешты 47, Пино 5, Тербаш, Кара-Узюм. Ашхабадская 3. Желательно, чтобы расы имели фенотип киллер, т. е. обладали способностью вытеснять в производственных условиях культуры дрожжей фенотипа чувствительный за счет выработки убивающего токсина белковой природы, например, раса 47-К.

Дрожжевую разводку в стадии бурного брожения вносить в сусло в достаточном количестве 2—3%. Разводка чкд, приготовленная на виноградном сусле, в стадии бурного брожения обычно содержит дрожжевых клеток 100—150 млн/см3. При внесении 2% (по объему) разводки в сусле будет содержаться около 2—3 млн/см3 клеток чистой культуры дрожжей. Для обеспечения сбраживания сусла на внесенной расе дрожжей необходимо, чтобы количество ее клеток в сусле было примерно в 10 раз больше, чем содержалось клеток дрожжей в сусле после отстаивания, до внесения дрожжевой разводки. Значит, в сусле должно быть клеток дрожжей не более 200—300 тыс/см3, что обычно соответствует хорошо отстоенному суслу. Вносить большее количество дрожжевой разводки (5—10%) нецелесообразно, особенно при сбраживании сусла без охлаждения. В таком случае брожение будет очень бурным со многими нежелательными последствиями.

Внесенную разводку дрожжей следует хорошо перемешать со всей массой сусла, поступившего после отстаивания на брожение. Для равномерного и быстрого распределения дрожжевой разводки во всем объеме сусла, поступающего на брожение после отстаивания, рекомендуется вначале вносить разводку в емкость, а затем заполнять ее суслом.

Приготовление дрожжевой разводки.

Чистые культуры дрожжей по заявкам предприятий, заводов обычно рассылают на плотной питательной среде — солодовом сусле-агаре в пробирках.

Приготовление дрожжевой разводки сводится к постепенному наращиванию массы активных клеток чистой культуры, достаточной для сбраживания поступающего на брожение виноградного сусла.

С плотной питательной среды культуру дрожжей пересевают в пробирку со стерильным виноградным суслом и через 1— 2 суток после бурного забраживания переносят в 0,5—1 л стерильного сусла, заранее приготовленного в колбе с ватной пробкой. Затем культуру пересевают во все возрастающие объемы пастеризованного и охлажденного сусла: 30 л, 300 дал и т. д. Каждый последующий пересев производят по достижении бурного брожения в предыдущей емкости. В активной дрожжевой разводке должно содержаться 100—150 млн клеток в 1 см3, 30—50% — почкующихся и не более 5% мертвых.

Приготовление виноградного сусла для дрожжевой разводки сводится к следующему. Небольшие порции виноградного сусла доводят до кипения, по остывании фильтруют через двойной слой марли или бумажный фильтр, разливают в колбы или баллоны на 2/3 их объема, закрывают ватными пробками, стерилизуют в кипятильнике Коха или на водяной бане 30 мин с момента закипания воды в бане. Большие объемы разводки готовят в чистых емкостях на тщательно отстоенном или заранее пастеризованном сусле.

Препараты активных сухих дрожжей (АСД).

За рубежом взамен жидких разводок используют препараты активных сухих дрожжей. Применение значительно снижает стоимость приготовления разводки в больших количествах, дает более глубокое выбраживание сахаров и повышает качество виноматериалов.

Применение активных сухих дрожжей при производстве столовых виноматериалов предусматривает следующие показатели: оптимальная доза препарата с 70% жизнеспособных клеток — 1 г/дал; реактивация клеток в виноградном сусле в соотношении 1:10 при температуре 37°С в течение 15 мин; внесение препарата АСД одновременно с заполнением емкости суслом.

При использовании АСД получают разводку с большой концентрацией клеток высокой активности, что свидетельствует о явной возможности обеспечения брожения виноградного сусла на введенной культуре.

В табл. 1 дан перечень рас дрожжей, рекомендуемых для различных условий виноделия.

Таблица 1. ПЕРЕЧЕНЬ РАС ДРОЖЖЕЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВИНОМАТЕРИАЛОВ

Расы дрожжей | Особенности рас дрожжей и условия виноделия |

| Шампанские виноматериалы |

Судак VI-5 | Расы обладают особенностью сбраживать виноградное сусло при температуре 17+2°С, отличаются повышенной устойчивостью к SO2, кислотовыносливы. Виноматериалы обогащаются веществами, придающими цветочно-фруктовый аромат, повышенную устойчивость к окислению и содержат пониженный уровень биополимеров. |

Столовые виноматериалы (из белых сортов винограда) | |

Феодосия 1-19 Ркацители 6 Ленинградская Берегово 1 | Расы дрожжей сбраживают виноградное сусло в широком интервале температуры: 18—30°С, сульфитовыносливы, не образуют повышенных количеств летучих кислот и высших спиртов, диацетила и ацетоина, что играет положительную роль в образовании аромата вин. |

Столовые виноматериалы (из красных сортов винограда) | |

Бордо 20 | Расы дрожжей термостойки, сульфитовыносливы, обладают низкой способностью накапливать летучие кислоты, сбраживают сахара в присутствии повышенных концентраций фенольных веществ и рекомендуются для приготовления красных столовых вин. |

Высокоспиртуозные и крепленые виноматериалы | |

Токай 22 | Расы дрожжей спиртовыносливы, способны сбраживать высокие концентрации сахаров в сусле, кислотовыносливы, дают плотную структуру осадка. |

Окончание таблицы 1

Расы дрожжей | Особенности рас дрожжей и условия виноделия |

| Виноматериалы для хересования |

Хересная В-41 | Расы дрожжей обладают повышенной спиртообразующей способностью, спиртовыносливы, сульфитостойки, при брожении сусла в виноматериалах накапливают больше альдегидов и других легко окисляемых веществ. |

Плодово-ягодные виноматериалы | |

Яблочная 7 | Расы дрожжей хорошо сбраживают сахара при повышенной температуре, сульфитовыносливы, отличаются активной спиртообразующей способностью, спиртовыносливостью и низким уровнем накопления летучих кислот и высших спиртов. |

“Общими правилами по переработке винограда на виноматериалы” предусматривается брожение для всех типов вин проводить на чистых культурах дрожжей [8].

В Институте винограда и вина “Магарач” УААН (98600, АР Крым, г. Ялта, Кирова, 31) в лаборатории микробиологии имеется большая коллекция, состоящая из нескольких сот рас дрожжей-сахаромицетов и представителей других родов и видов, выделенных в различных винодельческих районах страны и в зарубежье. По требованию производств институт высылает на винодельческие заводы селекционированные проверенные чистые культуры в пробирках на солодовом скошенном сусле-агаре.

Производство хереса.

Значительная роль в образовании качественных особенностей хереса принадлежит дрожжам, которые в результате развития, а также автолиза отмерших клеток обогащают виноматериал веществами, обусловливающими характерный хересный тон.

Способы хересования виноматериалов принято различать по принципу культивирования дрожжей: образование на поверхности вина пленки, состоящей из жизнеспособных клеток при свободном доступе кислорода воздуха и образование осадка из опавших клеток пленки — пленочный способ (классический); распределение клеток дрожжей во всем объеме виноматериала — беспленочный способ.

По систематике В. И. Кудрявцева хересные дрожжи относятся к виду Saccharomyces oviformis (S. oviformis var. cheresiensis).

Особенно важными признаками хересных дрожжей являются спиртоустойчивость, высокая окислительная способность и сульфитовыносливость. Применение спиртоустойчивых рас дрожжей, способных развиваться при объемной доле спирта 15,5—16,5%, позволяет исключить случаи уксусного скисания виноматериалов.

Для пленочного способа хересования используют следующие спиртоустойчивые расы: Херес 20-С, Херес 20-С/96. Эти культуры, адаптированные к спирту, дают быстрый рост пленки на вине с объемной долей спирта 16—17% и обладают наибольшей биохимической деятельностью.

Для получения хереса беспленочным способом целесообразно использовать спиртовыносливые расы дрожжей — Киевская, Магарач 17-35, Херес 96-К.

Приготовление хересной пленки. Разводку хересной пленки начинают готовить за 2—3 недели до пленкования на том же виноматериале, который предназначен для пленкования в производстве.

Способ предварительного культивирования хересных дрожжей влияет на интенсивность роста пленки на вине. Лучший рост дает пленка, культивированная на вине с объемной долей этилового спирта 14,5% спирта. Поэтому дрожжи с плотной питательной среды, например, с сусла-агара должны быть пересеяны в виноградное сусло и после образования пленки по окончании брожения, перенесены на вино.

Наиболее быстрое развитие сплошной хересной пленки получается при внесении трехсуточной сплошной пленки из вина с объемной долей этилового спирта 15,5—16%, когда она только начала собираться в складки и имеет светлую, почти белую окраску.

На заводах обычно вносится пленка с 4—5 колбочек со 100—150 см3 вина, сначала пленка стерильной сеточкой или палочкой (удобно из пульверизатора) на поверхность вина, затем — оставшиеся в колбочках вино с дрожжами на всю поверхность вина в емкости.

Быстрый рост хересной пленки на вине в значительной мере зависит от количества вносимых в вино хересных дрожжей, поэтому важно внести пленку так, чтобы она осталась на поверхности, поскольку осевшие на дно дрожжи при неосторожном внесении не смогут подняться на поверхность.

Производство игристых вин.

В основе технологии игристых вин лежат сложные микробиологические и биохимические процессы, вызываемые жизнедеятельностью дрожжей. Для каждого способа шампанизации вина исключительно важное значение имеют соответственно подобранные селекционированные чистые культуры дрожжей.

Через 1—2 года применения на заводе для шампанизации определенных рас дрожжей следует проводить повторную селекцию с целью очистки от посторонней микрофлоры и отбора лучших культур в соответствии с требованиями шампанского производства. Научно-исследовательскую работу по селекции и отбору проводит Институт винограда и вина “Магарач”.

Бутылочный способ шампанизации. При бутылочном способе производства игристых вин брожение при низких температурах (10—13°С) — одно из основных условий отбора рас дрожжей. Использование холодостойких рас при шампанизации вина дает возможность вести процесс медленно, но непрерывно до конца, больше образуется спирта, улучшается аромат, дрожжи размножаются медленнее, но функция ферментных систем не нарушается, угнетается развитие посторонней микрофлоры. Чем медленнее брожение, тем более насыщенность СО2, тоньше и устойчивее пена при откупоривании бутылки.

Давление СО2 оказывает сильное ингибирующее действие на рост дрожжей и на скорость сбраживания сахара, особенно при низком pH и повышенном содержании спирта. При давлении СО2, превышающем 700 кПа, брожение невозможно.

Используемые расы должны быть кислотовыносливыми, приспособленными к развитию при pH 3,1—2,9, с зернистой структурой осадка, легко отстающего от внутренних стенок бутылок и переходящего на пробку при ремюаже без образования масок.

Важным требованием, предъявляемым к шампанским расам дрожжей, является спиртоустойчивость — способность размножаться в вине с объемной долей спирта 10—12% и с 80— 120 мг/дм3 общего диоксида серы.

Расы дрожжей различаются по способности образования связанных форм СО2, показателя, влияющего на игристые и пенистые свойства вина.

Классическая технология игристых вин связана с длительной выдержкой на дрожжевом осадке, в котором протекают автолитические процессы клеток. Автолиз клеток играет большую роль в созревании и развитии тонкого букета, обогащении вина ферментами, аминокислотами, поверхностно-активными веществами и другими, влияющими на формирование шампанского высокого качества. Способность рас чистых культур к автолизу должна учитываться при селекции дрожжей.

Для бутылочной шампанизации рекомендуются следующие расы дрожжей вида S. vini: Кахури 7, Шампанская 7-10С, Судак VI-5, Абрау-Дюрсо, Артемовская 7.

Резервуарный способ шампанизации. Шампанизацию вина резервуарным методом ведут как периодически, так и непрерывно.

Для периодического способа шампанизации рекомендуются расы дрожжей, обладающие способностью давать крупнозернистые осадки, способствующие быстрому осветлению вина и улучшению фильтрации — Штейнберг 1892 г. Судак VI-5, Кахури 7.

Для непрерывного способа по технологической схеме, состоящей из последовательно соединенных акратофоров, рекомендуются расы, образующие пылевидные осадки — Ленинградская и Киевская. Для брожения в многокамерных одноемкостных бродильных аппаратах и крупногабаритных акратофорах с насадками для ускоренной шампанизации в условиях сверхвысоких концентраций дрожжей лучшими являются дрожжи вида Saccharomyces oviformis расы Ленинградская, Киевская, Харьковская.

Для улучшения вкусовых свойств шампанских виноматериалов рекомендуется проводить яблочно-молочное брожение, при этом эффективность биологического кислотопонижения виноматериалов повышается при проведении процесса в непрерывном потоке с использованием молочно-кислых бактерий, иммобилизованных на насадках. Технологической инструкцией по производству и контролю качества игристого предусмотрено проведение в процессе приготовления виноматериалов яблочно-молочного брожения до массовой концентрации яблочной кислоты не более 0,5 г/дм3.

Приготовление разводки чистых культур дрожжей для шампанизации вин. Весь период приготовления одной дрожжевой разводки от посева 1-й генерации и до момента готовности занимает около 15 сут.

При приготовлении дрожжевой разводки для всех генераций применяется единая питательная среда — купаж, прошедший технологическую обработку. Стерилизация питательных сред в пробирках и колбах производится текучим паром при температуре 85е—90°С два дня подряд по 15 минут.

Сущность способа приготовления дрожжевой разводки заключается в постепенном увеличении массы дрожжей и повышении их активности путем последовательных пересевов на все большее количество питательной среды с конечным доведением объема дрожжей до 4,0-3,0% по отношению к объему тиражной смеси, загружаемой в тиражный бут или резервуар.

В питательную среду каждой последующей генерации вносятся молодые клетки предыдущей генерации в активном физиологическом состоянии. Пересевы дрожжей производят с соблюдением правил стерильности. Температура брожения на всех стадиях приготовления дрожжевой разводки не должна превышать 15°С.

Посевы выбранной расы дрожжей начинают с пробирки с 10 см3 питательной среды (1-я генерация) после энергичного брожения культуры содержимое 2 пробирок переносят в стерильную питательную среду в колбе 100 см3 (2-я генерация). Последующие генерации (третья-четвертая) представляют объем соответственно 500 см3 и 3 л. После бурного брожения 4-й генерации дрожжи считают готовыми к переводу их в дрожжевые аппараты для размножения последней, 5-й генерации, которую используют для приготовления производственных дрожжевых разводок.

Производственные разводки дрожжей готовят на обработанных виноматериалах и ликере. В качестве питательной среды может быть использована также бродильная смесь (без дрожжей) после тепловой обработки. Питательную среду для приготовления дрожжевой разводки подвергают обеспложивающей фильтрации или пастеризации.

Производственные дрожжевые разводки готовят гомогенно-непрерывным, периодическим и градиентно-непрерывным способами (см. раздел “Вина, насыщенные диоксидом углерода”).

Дрожжевая разводка должна отвечать основному требованию —хорошо размножаться и бродить при температуре 12°— 15°С. В активной культуре, в момент готовности дрожжевой разводки, количество клеток в поле зрения микроскопа достигает 50—60, что соответствует 3 млн/см3, из них почкующихся не менее 40%, мертвые отсутствуют или их количество не должно превышать 5%. Наличие в дрожжевой разводке посторонней микрофлоры, даже в количестве единичных клеток бактерий или пленчатых дрожжей, не допускается.

Дрожжевую разводку готовят с таким расчетом, чтобы количество декалитров дрожжей, вносимых в тиражный бут или тиражный резервуар, акратофор, составляло 3—4% к общему объему загружаемой тиражной смеси, из расчета содержания клеток около 1 млн/см3 при бутылочной и 3—5 млн/см3 — при резервуарной шампанизации.

Дрожжи-шизосахаромицеты в производстве виноградных вин

Основное свойство дрожжей рода Schizosaccharomyces, их различных видов и штаммов, представляющее ценность для виноделия, состоит в их способности с высокой эффективностью превращать большие концентрации яблочной кислоты в спирт в процессе яблочно-спиртового брожения, вызывая при этом снижение кислотности высококислотных соков и вин.

Способы кислотопонижения, основанные на использовании дрожжей-шизосахаромицетов, базируются на создании для этих дрожжей благоприятных для роста условий с учетом их высокой сульфитоустойчивости, низкой конкурентной способности по отношению к посторонней дикой микрофлоре, теплолюбивости, потребности в сахарах при сбраживании яблочной кислоты, способности к синтезу специфических веществ, ухудшающих качество вина, и других особенностей.

Основными условиями яблочно-спиртового брожения в сусле, мезге и виноматериалах являются: температура в пределах 27°—37°С; охлаждение бродящего сусла до температуры 7± ГС тормозит процесс; увеличенные дозы засевных дрожжей с 2 до 4 и 10 млн/см3 клеток гарантируют прохождение процесса кислотопонижения во всех вариантах инфицирования сусла (дрожжами и бактериями), сокращает продолжительность процесса и исключает подогрев материала; сульфитация сусла при отстаивании дозой 100—120 мг/дм3 SO2, ингибирующая рост дикой микрофлоры, является достаточной для осуществления кислотопонижения без пастеризации сусла; аэрация виноградного сусла приводит к ускорению размножения шизосахаромицетов, увеличению биомассы и, как результат, к ускорению яблочно-спиртового брожения; с увеличением в сусле концентрации яблочной кислоты количество сбраживаемой яблочной кислоты в единицу времени возрастает.

К приемам, тормозящим развитие дрожжей-шизосахаромицетов и процесс яблочно-спиртового брожения, относятся: охлаждение, спиртование, внесение чистой культуры винных дрожжей-сахаромицетов.

Контроль процесса включает микроскопирование с оценкой наличия типичных делящихся клеток дрожжей-шизосахаромицетов или посев в виноградное сусло с микроскопией через 2 сут.

Разработаны следующие инструкции способов биологического кислотопонижения соков и вин с использованием дрожжей-шизосахаромицетов: Технологическая инструкция по проведению процесса биологического кислотопонижения виноградного сусла (мезги) и вин с помощью дрожжей рода Шизосахаромицес — ТИ 18-12-52-82; Технологическая инструкция по производству виноматериалов для хересования с использованием дрожжей рода Шизосахаромицес — ТИ 10.17 УССР — 22-88; временная технологическая инструкция по производству сока виноградного осветленного биологически кислотопониженного и его концентрата — ТИ 565/10.18-64-87, утв. Крымским облагропромом.