Способ барботирования азота в виде мельчайших пузырьков в вино позволяет выводить из вина некоторую часть растворенного в нем углекислого газа или кислорода. Такой способ называют дегазацией продуванием.

Часто возникает необходимость в быстром удалении углекислого газа из молодых красных вин, предназначенных для раннего розлива в бутылки. Избыток углекислого газа в этих винах снижает их мягкость и создает неудобства в случае, когда бутылки со столовыми винами закрыты разрываемыми укупорочными колпачками: при откупоривании пластмассовая крышка выскакивает. Открытые переливки с разбрызгиванием могут вызвать потери углекислого газа (примерно 10%), но этого не всегда бывает достаточно.

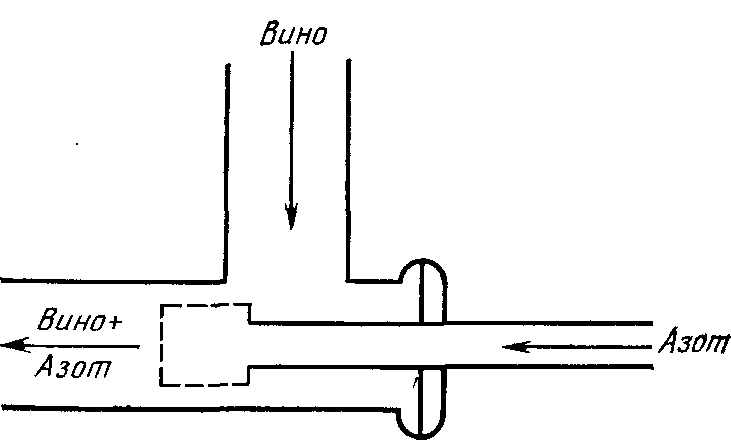

Газовый инжектор, используемый для дегазирования, состоит из трубчатого тройника из нержавеющей стали (диаметром от 30 до 60 мм), внутри которого закреплен диффузор из нержавеющей стали (рис. 3.3). Вино циркулирует в трубопроводе, подсоединенном к инжектору. Агрегат снабжен обратным клапаном, запорной задвижкой и расходомером, позволяющим регулировать поступление газа.

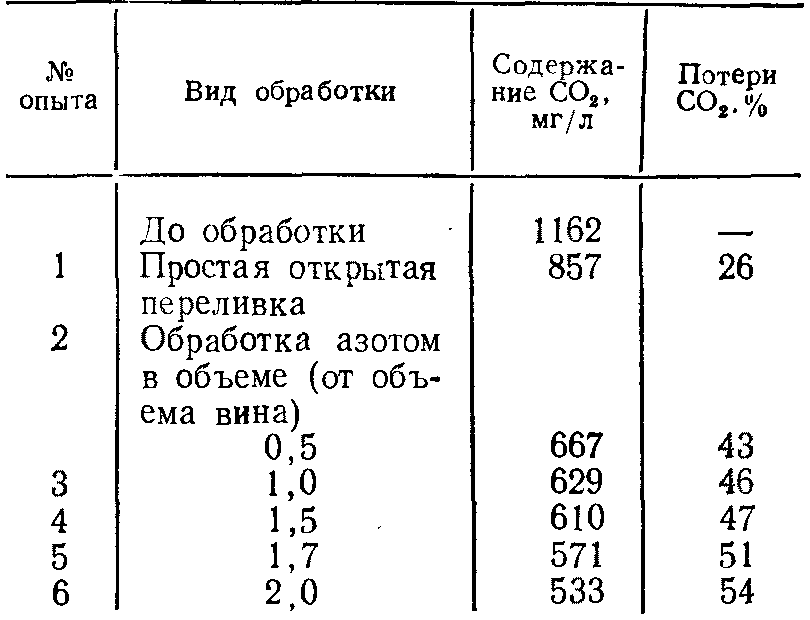

Дебит вина может изменяться от 30 до 120 гл/ч. Для эффективности обработки большое значение имеет температура. Если она ниже 15°С, то действие дегазации недостаточно. Температура вина должна быть примерно 18°С. Вино, эмульгированное азотом в виде очень мелких пузырьков, следует затем охлаждать на открытом воздухе в емкости с большой поверхностью, но малой глубиной, с тем, чтобы азот мог свободно выделяться и захватывать с собой растворенный в вине углекислый газ. При прямой перекачке в резервуар без такого промежуточного разделения получаются не столь хорошие результаты. В табл. 3.4 приведены результаты опыта по удалению углекислого газа, в котором авторы применяли возрастающие объемы азота.

Рис. 3.3. Схема инжектора газа, обеспечивающая его диффузию в состоянии мельчайших пузырьков в вине, циркулирующем в винопроводе.

Таблица 3.4

Результаты опыта по удалению углекислого газа из красного вина путем продувания его азотом (по данным Блуэна и Мона, 1970)

Наиболее выгодным оказалось отношение полуобъема азота к одному объему вина. Таким путем они смогли удалить более 40% углекислого газа. Если количество вводимого азота увеличить в 4 раза, удаляется дополнительно только 11 % углекислого газа. Следовательно, нет никакой необходимости применять значительные объемы азота; смешивание происходит плохо, и большая часть газа остается неиспользованной. Поэтому целесообразнее делать две продувки, но меньшими дозами азота. Наконец, чтобы пузырьки азота на выходе из диффузора были очень мелкими, нужно, чтобы азот проходил через него медленно, под очень малым давлением. В ином случае в жидкости после прохождения губчатого металла снова образуются крупные пузырьки.

Таким же путем можно удалять из вина кислород, растворенный в нем в результате перевозки или других операций. Обработку можно делать только азотом. Углекислый газ для этой цели не подходит; он плохо разделяется с вином вследствие своей растворимости. При обработке из расчета 0,3 л азота на 1 л вина удаляется от 75 до 85% растворенного кислорода и содержание его достигает 1—2 см3/л. Кант (1960) исследовал этот способ. В табл. 3.5 приведены данные опыта по удалению кислорода различными аппаратами и при различных относительных объемах азота. Кислород, менее растворимый в вине, чем азот, извлекается легче, чем последний.

Таблица 3.5

Результаты опыта по удалению кислорода из вин путем продувания их азотом (по данным Канта, 1960)

Вино | O2 см3/л (контроль) | Диффузор колоночный | Инжектор | ||

объем азота | O2 остаточный, см3/л | объем азота | O2 остаточный, см3/л | ||

объем вина | объем вина | ||||

«Рислинг» | 3,3 | 0,11 | 0,8 | 0,50 | 1,0 |

3,3 | 0,21 | 0,7 | 0,18 | 0,7 | |

«Бургундское» | 7,0 | 0,11 | 1,9 | 0,25 | 4,3 |

7,0 | 0,21 | 1,8 | 0,40 | 4,2 | |

«Цинфандель» | 5,0 | 0,21 | 2,1 | 0,44 | 2,8 |

5,0 | — | — | 0,64 | 2,9 | |

Этот способ продувания азотом можно также использовать для дезодорации, которая позволяет удалить или ослабить некоторые дефекты букета, связанные с заболеваниями вина. Сообщали об эффективности применения тако го способа для удаления запахов сероводорода или запахов стирола (винилбензола, этилбензола, циннамена, фенилэтилена), вызываемых некоторыми видами защитных покрытий или пластмассовыми емкостями.