Исследование степени окисленности фенольных веществ вина в зависимости от технологии производства

А. В. ЧАПЛЫГИН, Н. М. АГЕЕВА, Т. И. ГУГУЧКИНА, Ю. В. ГАПОНЕНКО

Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский институт садоводства и виноградарства

В последние годы большой интерес вызывают научные публикации, посвященные антиокислительным свойствам полифенолов красных вин, их антиоксидантной активности, то есть способности полифенолов вина акцептировать свободные радикалы и тем самым подавлять окисление липидов, витаминов и других ценных компонентов, поддерживать массообменные процессы в живой клетке, предупреждать и даже излечивать многие заболевания.

Различные технологические приемы производства и обработки вин оказывают неадекватное влияние на концентрацию фенольных веществ, а следовательно, и их антиокислительные свойства. В связи с этим цель работы — исследование влияния различных способов производства красного вина на антиокислительную способность полифенолов.

В экспериментах оценивали воздействие ферментации с применением различных препаратов, продолжительности и температуры настаивания мезги на накопление суммы полифенолов и их полимерной фракции.

Ферментные препараты производства Германии (Тренолин рот и Тренолин руж) и Франции (Экзаром и Флюдаза) вносили в жирную мезгу в предварительно установленных оптимальных концентрациях и ферментировали при 35...40 °C, затем мезгу охлаждали до 22...25 °C и вносили винные дрожжи расы Каберне-5.

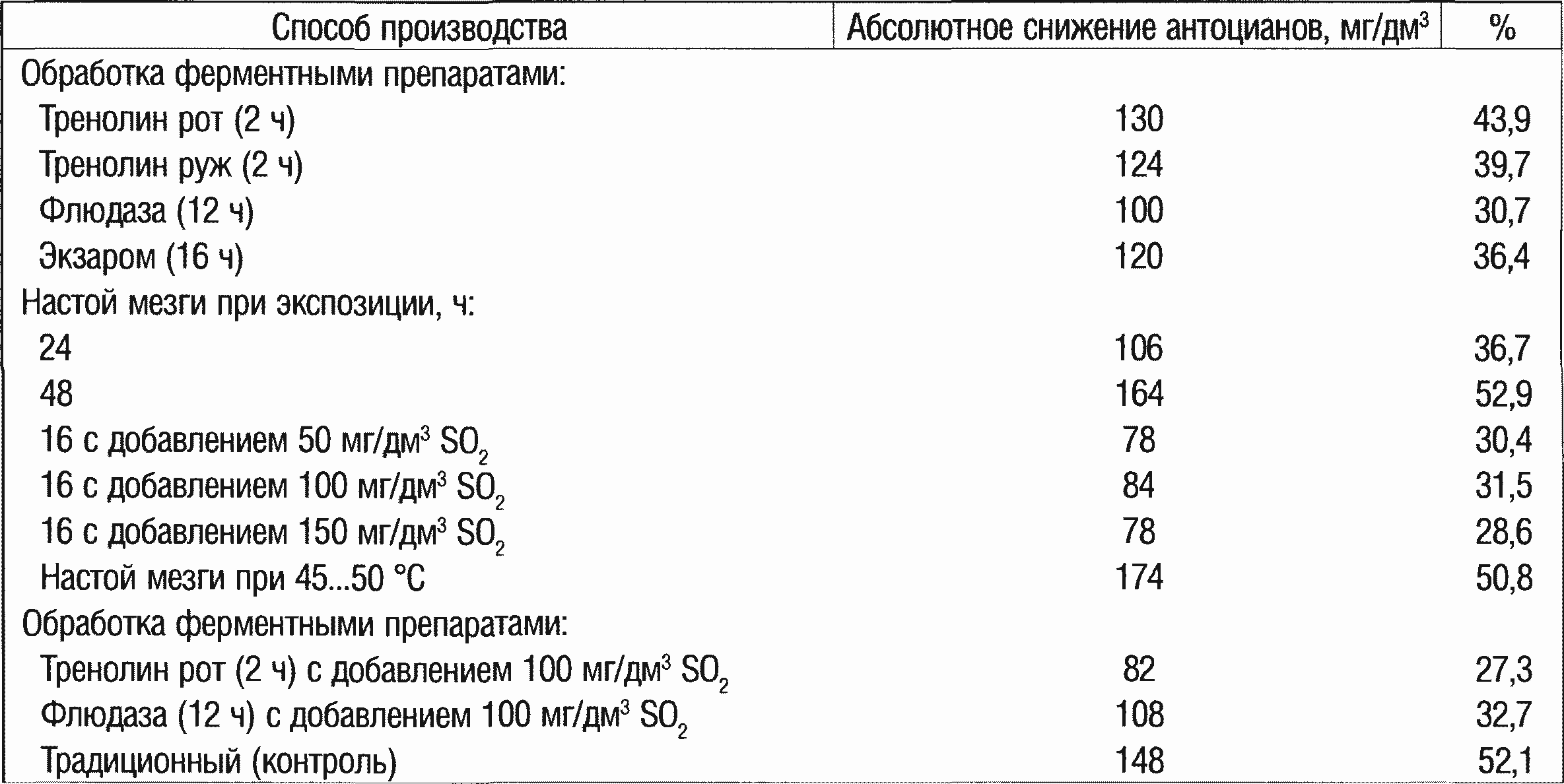

Одновременно проводили эксперименты по определению степени окисленности комплекса фенольных соединений в натуральных сухих красных винах, произведенных из различных сортов винограда по классической технологии — дробление винограда с отделением гребней, сбраживание сульфитированной (до 70-100 мг/дм3) жирной мезги с погруженной шапкой с применением разводки чистой культуры дрожжей расы Каберне-5.

Степень окисленности (Сок) фенольных веществ измеряли путем потенциометрического титрования, при этом устанавливали вклад 1 мг фенольных веществ в изменение окислительно-восстановительного потенциала при титровании 0,1н раствором йода (табл. 1).

Установлено, что в виноматериалах, приготовленных по традиционной технологии получения натуральных сухих виноматериалов, массовая концентрация полимерной фракции зависит от сорта винограда и места его произрастания. При этом в сортах Каберне и Саперави массовая доля полимеров имеет близкие значения.

Наименьшая доля полимеров выявлена в сорте Мерло.

Таблица 1

Уровень окисленности коррелирует с массовой долей полимерной фракции фенольных веществ (коэффициент корреляции 0,78), то есть с увеличением массовой доли полимерной фракции в составе фенольного комплекса повышается величина степени окисленности. Так как количество полимерных форм является критерием степени старения виноматериалов, можно считать, что в виноматериалах «Каберне Геленджик», «Саперави Геленджик», а также в опытных образцах, полученных с применением ферментных препаратов Тренолин рот и Тренолин руж, в процессе производства произошли глубокие окислительные изменения состава фенольных соединений, ускорившие их созревание.

Применение ферментных препаратов приводит к увеличению суммы фенольных соединений, однако при этом существенно изменяется массовая доля полимерной фракции в их составе, а вместе с ней и уровень окисленности. В целом применение ферментных препаратов вызвало небольшое увеличение степени окисленности полифенолов. Это говорит о том, что заметный рост суммы фенольных веществ при ферментации связан не только с увеличением экстракции полимеров, но и повышением количества лабильной легкоокисляемой мономерной фракции.

Предварительный настой мезги в течение 24 и 48 ч с последующим сбраживанием привел к дальнейшему росту уровня окисленности. Наиболее высокий показатель выявлен в виноматериале, полученном при термической обработке мезги. Очевидно, это связано с быстрым усвоением растворенного кислорода при повышении температуры и окислением лабильной фракции полифенолов.

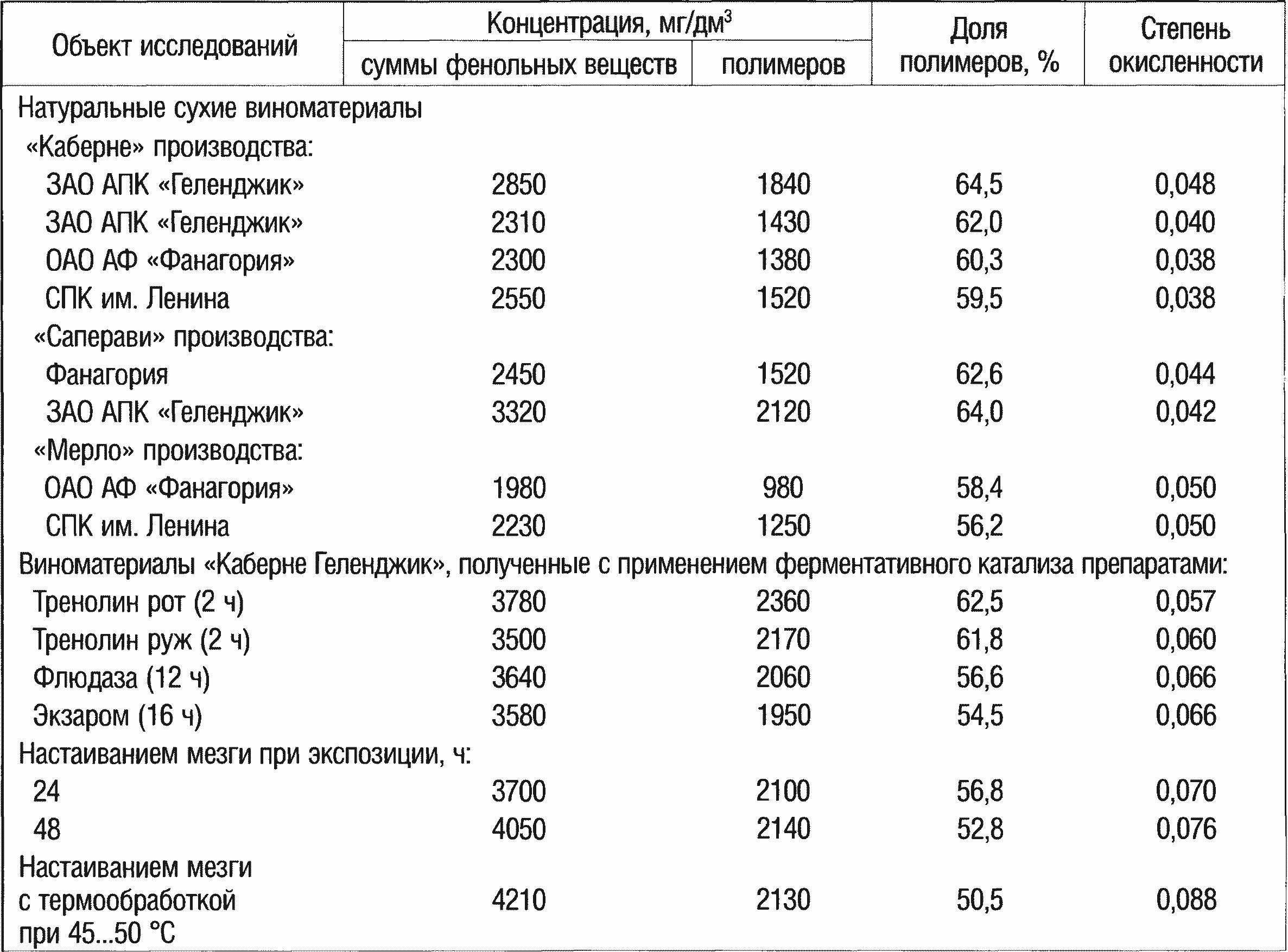

К числу важнейших компонентов фенольного комплекса, окисляющихся в процессе технологических обработок, относятся антоцианы. При этом степень их окисления зависит от технологии производства красного вина.

Материалы исследований показали, что при традиционной технологии производства натурального сухого виноматериала «Каберне» уменьшение количества антоцианов в процессе хранения (6 мес.) было также достаточно большим (табл. 2). При ферментативном катализе абсолютное снижение количества антоцианов составило 100-130 мг/дм3 (ниже, чем в других вариантах), однако в процентном соотношении оно менее существенно, так как применение ферментных препаратов обеспечило достаточно большой технологический запас антоцианов.

Наибольшая потеря антоцианов в процентном выражении была при традиционной технологии, а также в вариантах с настаиванием мезги, в том числе при повышенной температуре.

Наименьшее снижение антоцианов как в абсолютном, так и в относительном выражении отмечено в вариантах, где постоянно добавляли диоксид серы до 50-150 мг/дм3. Повышение концентрации SО2 свыше 200 мг/дм3 (в экспериментах до 500 мг/дм3) способствовало увеличению накопления антоцианов и их длительной сохранности в процессе хранения. Антиоксидантное действие диоксида серы хорошо известно. Однако полученные данные можно объяснить тем, что между антоцианами и SО2 образуется комплексное высокомолекулярное соединение, благодаря чему концентрация антоцианов снижается в меньшей степени или длительно сохраняется. Кроме того, наблюдается образование прочных комплексных соединений при участии диоксида серы между полифенолами, в том числе антоцианами, и катионами металлов (железо, кальций, медь), а также полифенолами и аминами.

В процессе 6-месячной выдержки в окраске виноматериалов при настое мезги в течение 48 ч при 45...50 °C, а также в экспозиции 16 ч с добавлением 50 мг/дм3 диоксида серы и особенно при традиционной технологии появились гранатовые оттенки. Лучше других окраска сохранилась в образцах с применением Флюдазы (12 ч), Экзарома (16 ч), Тренолина рот (2 ч с добавлением 100 мг/дм3 SО2), при настое мезги в течение 16 ч с добавлением 100 и 150 мг/дм3 SО2, а также в вариантах с внесением повышенного количества диоксида серы.

Полученные результаты позволяют считать, что термическую обработку мезги не следует использовать в производстве марочных красных вин. В то же время ферментативная обработка, особенно с поддержанием концентрации диоксида серы на уровне 100-200 мг/дм3 и более, обеспечивает получение высококачественных вин.

Таким образом, представленные материалы свидетельствуют о том, что степень окисленности фенольных веществ виноматериалов обусловливается спецификой технологии.

Таблица 2