М. К. УСТАРОВ

Дербентский коньячный комбинат

Одно из достижений демократии в нашей отрасли — возможность открыто освещать в отраслевых журналах вопросы исправления в полуфабрикатах пороков, которые могут возникнуть при некоторых упущениях в технологии. Производство есть производство, и не всегда можно по объективным и субъективным причинам соблюсти все правила и инструкции.

К наиболее распространенным порокам коньячных спиртов относятся:

тона меркаптана (серный этил), которые появляются за счет тиоэфиров, образующихся в коньячных спиртах, полученных при перегонке виноматериалов с повышенным содержанием сернистого ангидрида:

пригорелые (гаревые) тона, возникающие в спиртах при несоблюдении параметров технологического пара при перегонке (давление, температура, расход) густых осадков и несвоевременной мойке аппаратов. Дрожжевые осадки пригорают и придают спиртам специфический гаревый тон, который, согласно литературным данным, считают неисправимым;

затхлые тона (в литературе они пока не описаны). Если исходный молодой коньячный спирт выработан из виноматериалов с запущенным мышиным тоном, то есть с сильными ацетамидными тонами, то при выдержке они претерпевают изменения и при взаимодействии с дубильными веществами появляется затхлый тон, называемый иногда тухлинкой. При наличии мышиного тона меньшей степени тяжести при выдержке коньячного спирта тухлинка менее выражена и при купажировании ее можно свести на нет за счет добавления спиртов без тухлинки. Слабый ацетамидный тон в процессе выдержки вовсе исчезает, и тухлинка не появляется.

Всех этих пороков можно избежать благодаря перегонке виноматериалов, выработанных на своем предприятии из принятого во время сезона винограда, соблюдая технологии дробно-доливного брожения, не допуская повышения температуры брожения, проведя кратковременный отстой без сульфитации и, наконец, перегонку сразу после окончания брожения.

Но в годы плановой экономики приходилось принимать со стороны виноматериалы с запущенным мышиным тоном, содержанием сернистого ангидрида выше допустимого значения, повышенной концентрацией летучих кислот и т.д. Вместес тем по опыту своих наблюдений могу утверждать, что в некоторые годы невозможно предотвратить без сульфитации появление ацетамида в виноматериалах, которое связано с морфологией дрожжей из-за климатических условий.

Около 25 лет назад мы столкнулись на комбинате со случаем, когда изрядно большое количество коньячных спиртов, выдержанных на клепке, имели двойной порок: сильные гаревые тона в сочетании с тухлинкой средней тяжести. При проведении лабораторных опытов по разбавлению мы поняли, что для устранения этих тонов нам не хватило бы всех запасов выдержанных на клепке коньячных спиртов, предназначенных для выработки ординарных коньяков. Необходимо было найти режим обработки, хотя бы снижающей остроту порока, если не удастся устранить его полностью.

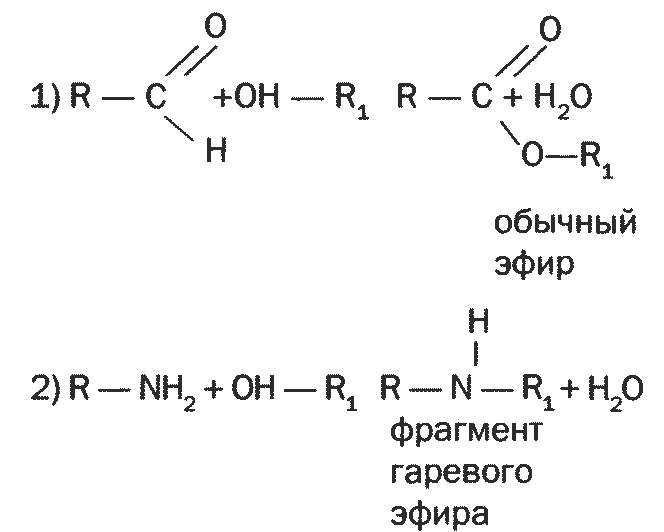

По нашему мнению, гаревый тон в перегнанном коньячном спирте появляется за счет новообразования эфирной природы, переходящего в дистиллят (гаревые эфиры). Они могли бы быть разной природы, если в этерификацию вступают аминокислоты дрожжей, содержащие карбонильную группу и 1\1Н2-группу. По-моему предположению, наиболее дурно пахнущие соединения образуются из веществ, содержащих серу. Из аминокислот к таковым относится цистеин. В данном случае не исключено образование эфиров трех видов, где в реакции с оксигруппой спирта могут участвовать карбонильная группа аминокислот (1), 1\1Н2-группа аминокислот (2) и SH-группа цистеина (3).

Не исключено, что в состав гаревых эфиров входят и другие эфиры, где в этерификацию вступают не только целые молекулы аминокислот, но и фрагменты их разложения в процессе перегонки.

Схематически это можно изобразить следующими химическими превращениями:

Задача заключалась в разрушении теоретически предполагаемых гаревых эфиров, которые могут относиться к высококипящим эфирам, путем омыления.

Из теории известно: омыление эфиров щелочами проходит в 1000 раз и более быстрее, чем кислотами, а гидролиз высокомолекулярных эфиров эффективен лишь при высокой температуре (З. Н. Кишковский, И. М. Скурихин). Взяв за основу это положение, мы провели серию лабораторных опытов, когда в коньячный спирт с пороками вносили разные количества каустической соды и помещали его в лабораторный сушильный шкаф при 60 °C. Через сутки после доведения температуры до комнатной выяснилось, что при дозе каустика 0,3 г/дал и выше в аромате и вкусе полностью исчезли оба порока (гаревый тон и тухлинка). В аромате появились естественные чистые цветочные гона, а во вкусе — соответствующие возрасту тона выдержки. В дальнейшем установлена необходимая для устранения пороков доза каустической соды в зависимости от интенсивности порока (1,1-0,3 г/дал), оптимальные температура обработки (50...60 °C) и ее продолжительность (сутки).

В обработанных каустиком коньячных спиртах рН повысился с 3,8 до 6,2, но при составлении купажей его значение можно регулировать на уровне 4,8-4,5, используя 5-ю часть обработанного спирта в общей доле спиртов.

По этой схеме можно исправить и одну тухлинку любой степени тяжести. Видимо, повышение рН среды при высокой температуре способствует разрушению ацетамида и ее производных.

Аппаратурно-технологическая схема для производственной обработки не требует дополнительных затрат. Имеющиеся эмалированные емкости с рубашкой позволяют поддерживать оптимальную температуру обработки с помощью пара, подавая его в полость рубашки и регулируя расход.

Установленную пробным путем в сушильном шкафу минимальную дозу каустика задают в холодный спирт и перемешивают с помощью центробежного насоса по принципу сам на себя до прогрева. После нагрева спирта до 55 °C расход пара регулируют с учетом поддержания температуры в пределах 50...60 °C в течение суток, после чего подачу пара прекращают и охлаждают спирт до комнатной температуры естественным путем. При желании этот процесс можно ускорить, подключив рубашку охлаждения к линии холодной воды.

По этой схеме в течение месяца мы устранили пороки всей партии коньячных спиртов.

Для исправления порока, связанного с наличием тиоэфиров, при выработке коньячного спирта из виноматериалов с повышенным содержанием сернистого ангидрида, предложенная схема неэффективна. но можно использовать другую схему. Лучше всего исправлять этот порок в самом начале — в молодых коньячных спиртах. Принцип схемы заключается в окислении сернистой кислоты молодого коньячного спирта в серную за счет перекиси водорода или свежегашеной извести, используемых в качестве окислителя. При повторной перегонке после обработки пергидролем или свежегашеной известью серная кислота, как нелетучая, остается в барде и резкие ощущения в послевкусии спирта полностью исчезают (правда, это связано с дополнительными потерями на повторную перегонку, с расходами тепла и на стоимость реагентов).

При использовании перекиси водорода ![]() согласно молярным массам для перевода 1 мг сернистой кислоты в серную требуется 0,41 мг перекиси водорода (34/82); затем 0,41 умножаем на общее содержание сернистой кислоты (мг/дм3) и полный объем коньячного спирта (л), делим на 1000 и получаем необходимое количество перекиси водорода (г) для обработки данного объема коньячного спирта (л).

согласно молярным массам для перевода 1 мг сернистой кислоты в серную требуется 0,41 мг перекиси водорода (34/82); затем 0,41 умножаем на общее содержание сернистой кислоты (мг/дм3) и полный объем коньячного спирта (л), делим на 1000 и получаем необходимое количество перекиси водорода (г) для обработки данного объема коньячного спирта (л).

При использовании гашеной извести

![]() для связывания 1 мг сернистой кислоты в гипс требуется 0,9 мг гашеной извести (74/82). По аналогии рассчитываем необходимое количество гашеной извести на партию.

для связывания 1 мг сернистой кислоты в гипс требуется 0,9 мг гашеной извести (74/82). По аналогии рассчитываем необходимое количество гашеной извести на партию.

На производстве удобнее пользоваться перекисью водорода, так как она позволяет перегонять спирты на аппаратах и непрерывного, и периодического действия, не засоряя коммуникации («Виноделие и виноградарство», 2003, №1). Свежегашеную известь можно вводить лишь в куб аппарата периодического действия, а после перегонки она создает дополнительные трудности с очисткой куба.

На нашем производстве в свое время были исправлены спирты с наиболее явными пороками серного этила с помощью перекиси водорода в качестве реагента, а гашеную известь мы использовали только в лабораторных условиях путем внесения Са(ОН)2 в перегонную колбу, получая надежные результаты.

Другие менее значимые пороки, связанные с перегонкой виноматериалов, повышенной летучестью и неправильным отбором головных фракций (эфироальдегидные, сивушные тона), можно нивелировать, подбирая в купажи спирты с очищенными тонами меньшим содержанием альдегидов, эфиров, высших спиртов и летучих кислот. В каждом конкретном случае при грамотном подходе к составлению купажей такие пороки легко устранить.