Продуктивность и эффективность возделывания сорта Каберне Совиньон при разных технологиях

Л. М. МАЛТАБАР, И. Н. ВАСИЛЕВСКИЙ

Кубанский государственный аграрный университет

Цель наших исследований — разработка новых и совершенствование общепринятых технологических приемов возделывания винограда, в том числе установление наиболее рациональных схем посадки, форм и систем ведения кустов, их нагрузки, позволяющих повысить экономическую эффективность неукрывной культуры в Анапо-Таманской подзоне Краснодарского края.

Поставленная цель определила задачу — изучить влияние схем посадки, форм, систем ведения кустов и их нагрузки на рост, плодоношение, качество винограда и разработать технологию ведения культуры без шпалеры.

Опыты проводили в АФ «Фанагория-агро» Темрюкского района в течение 1998-2005 гг. (5 га на одной почвенной разности) на французских сертифицированных привитых саженцах высококачественного клона сорта Каберне Совиньон, привитого на подвое Рипариа х Рупестрис 101-14. Почвы представлены черноземом карбонатным с переходом к каштановым, среднемощным, тяжелого суглинистого состава на лессовидных суглинках, объемной массой 1,45 г/см3.

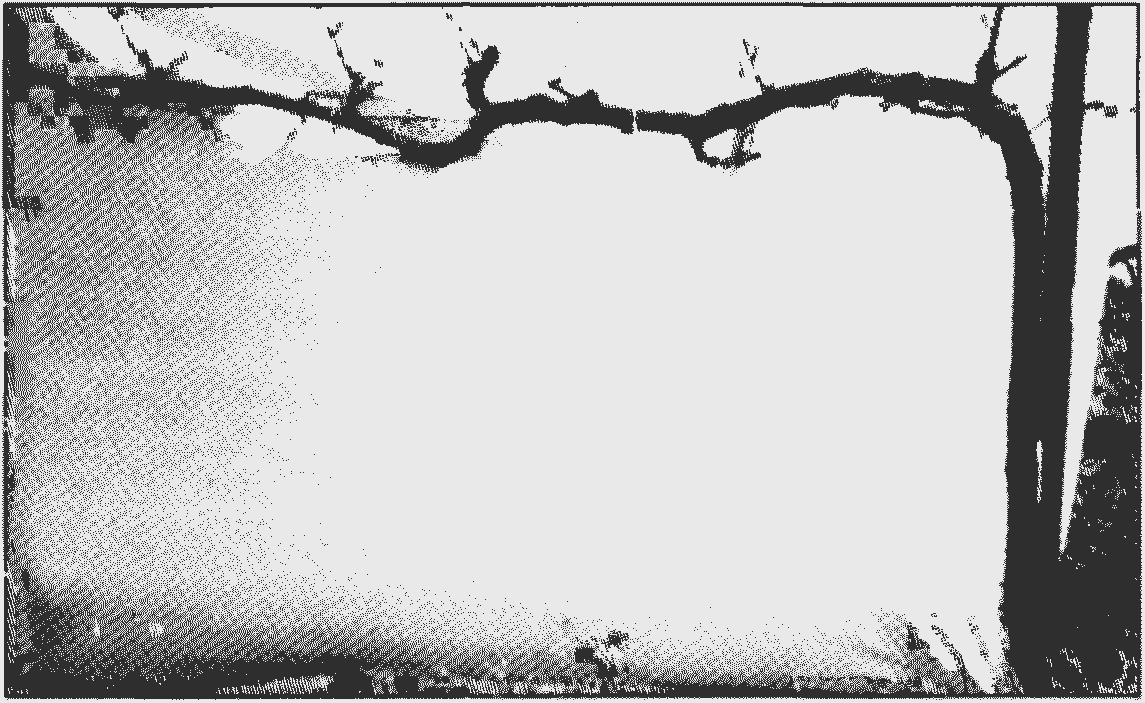

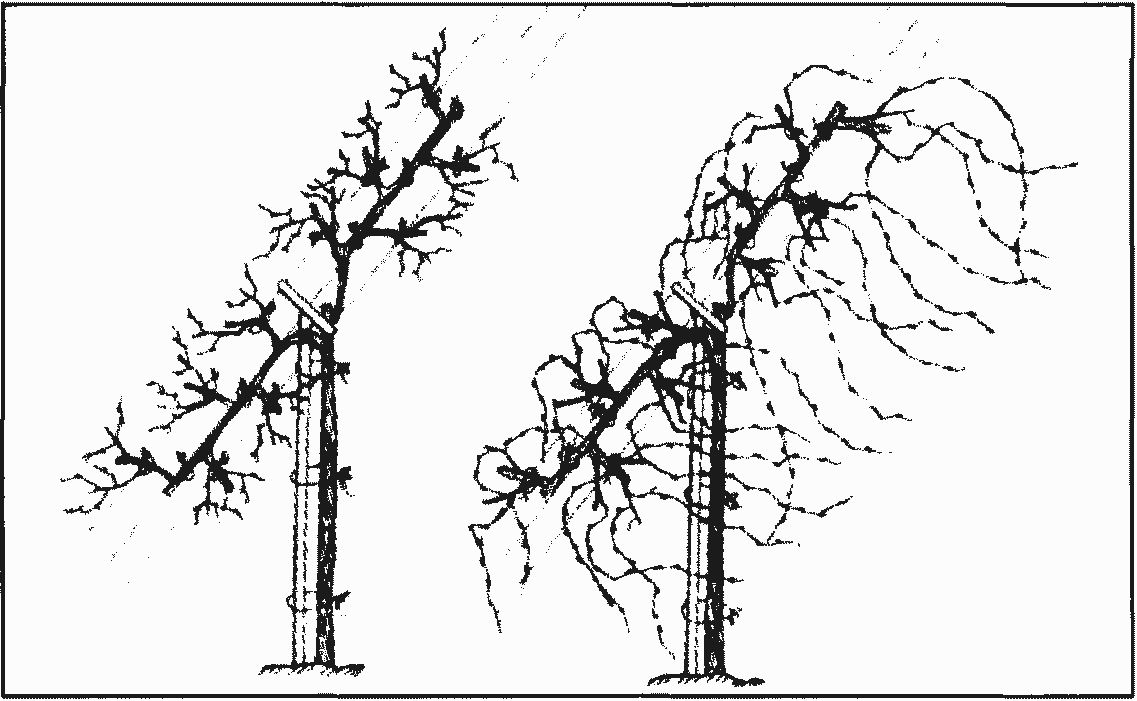

Рис. 1. Высокоштамбовый односторонний кордон

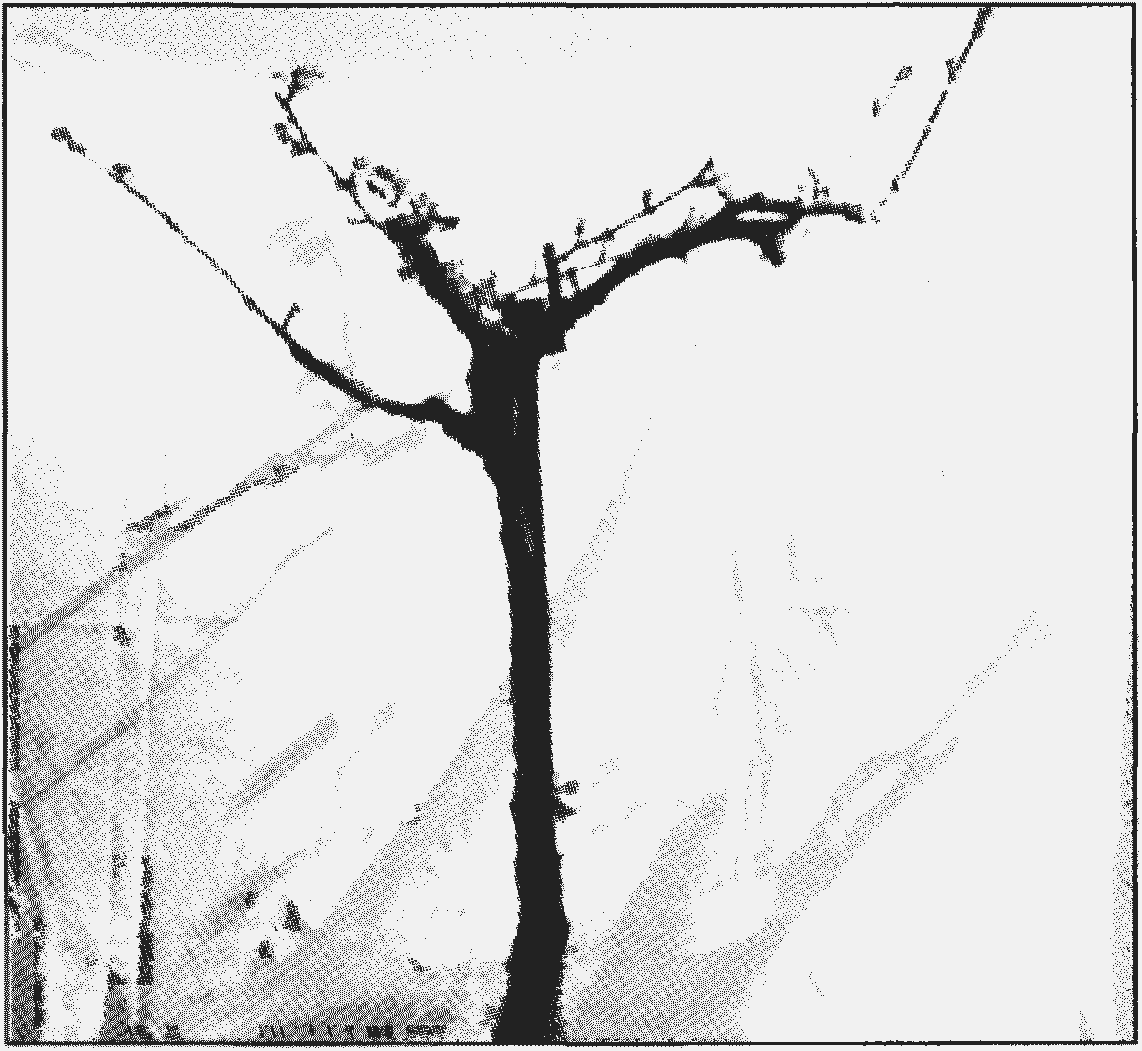

Рис. 4. Форма Гюйо

Химический состав и структура почвы не препятствуют нормальному росту и развитию винограда. Уровень плодородия участка повышенный. Содержание гумуса среднее, количество нитратного азота высокое, обменного калия повышенное, а фосфора низкое. В почвенном разрезе на глубине 2 м грунтовые воды не обнаружены.

Наличие перегноя, минеральных питательных веществ, достаточные аэрация на большую глубину, водопроницаемость и теплоемкость, среднее уплотнение структуры, хороший газообмен почвы — все это создает благоприятный питательный, тепловой и воздушный режимы, обеспечивающие получение высоких и устойчивых урожаев винограда хорошего качества. В целом участок отражает почвенно-климатические условия Тамани, где сосредоточены основные виноградники Кубани. Ранее (до закладки виноградников) в течение 12 лет здесь выращивали зерновые культуры.

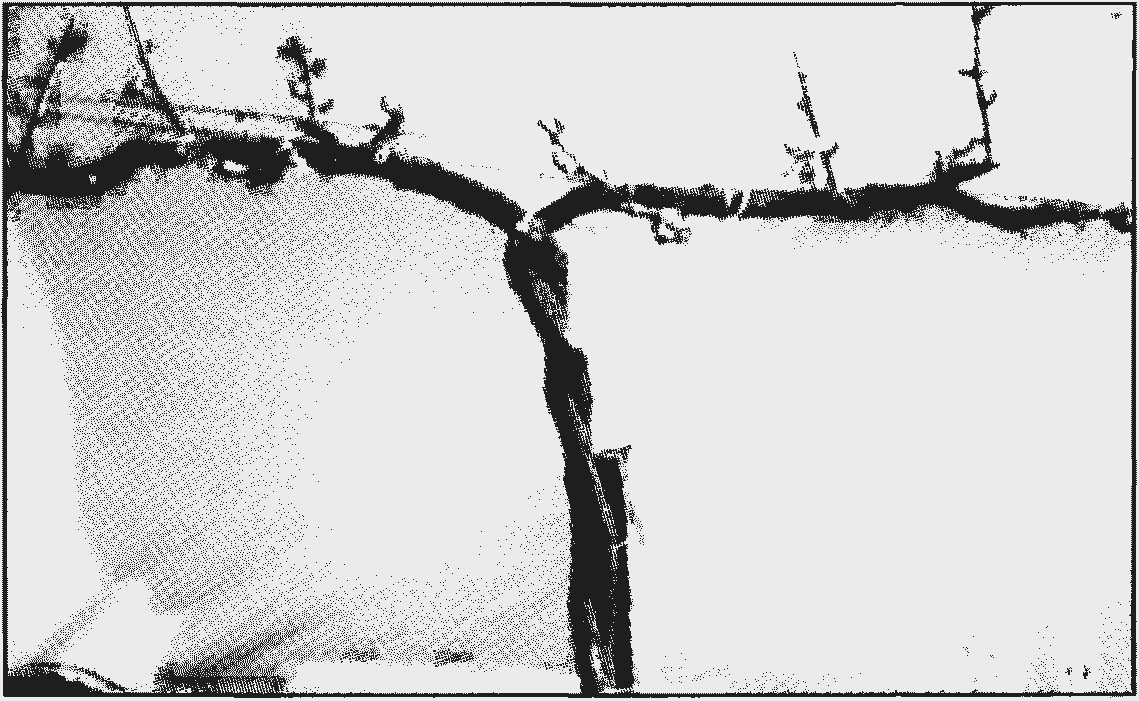

Рис. 2. Высокоштамбовый двухсторонний кордон с витыми штамбами из двух побегов

Рис. 5. Малая чашевидная форма куста при бесшпалерном ведении

Опыт заложили в 6 вариантах:

контроль — кусты сформированы на штамбе высотой 1,1-1,2 м по типу одностороннего кордона со свободным свисанием прироста на 2-метровой шпалере с тремя проволоками (рис. 1). Схема посадки 3x2 м. У каждого куста установлен кол — вариант 1;

двухсторонний кордон с витыми штамбами высотой 1,1-1,2 м и двумя побегами (рис. 2). Схема посадки 3x2 м. Штамбы выводили путем свисания двух сильных побегов. Для их поддержания у кустов устанавливали колья высотой 60 см, которые убрали на третий год вегетации (автор формы куста М. И. Маркин) — вариант 2;

двухсторонний кордон на штамбе высотой 1,3 м. Рожки на нем направлены в сторону междурядий (рис. 3). Схема посадки 3x2 м. Шпалера Т-образная.

Рис. 3. Высокоштамбовый двухсторонний кордон на Т-образной шпалере

Горизонтальные плечи кордона крепятся к средней проволоке, а рожки горизонтально к крайним. Конструкция шпалеры и форма куста предполагают механизированную обрезку (технология Кубанского ГАУ автор. Н. В. Матузок) — вариант 3;

двухсторонняя форма Гюйо на штамбе высотой 70 см (рис. 4). У каждого куста приштамбовый кол. Шпалера трехрядная (французская технология) — вариант 4;

малая чашевидная форма с одним прямым штамбом высотой 1,0-1,1 м, который крепится в трех местах к прикустному колу высотой 1,2-1,3 м (рис. 5). Схема посадки 3x1 м. Шпалера и якорные столбы отсутствуют (донская технология, автор Ш. Н. Гусейнов) — вариант 5;

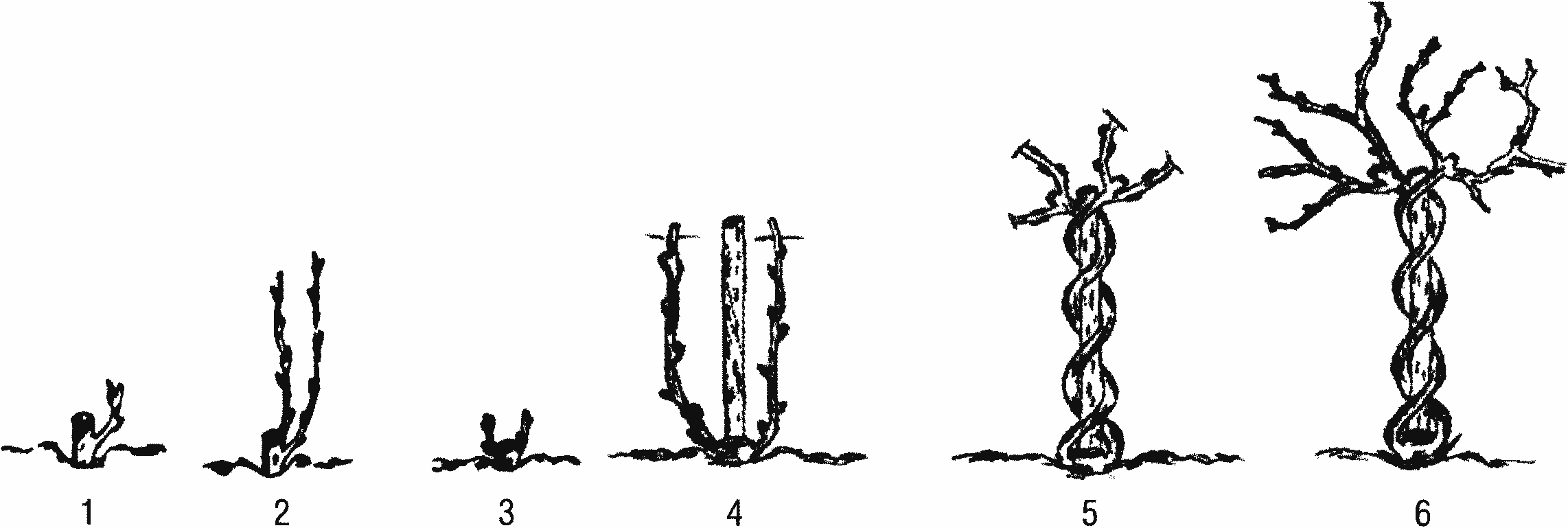

средняя чашевидная форма с витыми штамбами в виде косы из 2-3 побегов высотой 1,0-1,1 м (рис. 6). У кустов установлены колья: их убирают, когда штамбы приобретут устойчивость, и в дальнейшем виноград культивируют без шпалеры и кольев (технология Кубанского ГАУ, авторы Л. М. Малтабар, И. Н. Василевский, Н. В. Матузок и др. Патенты № 2228022 и № 2190318) — вариант 6.

Виноградники на вариантах 1, 3, 4 и 5 занимают по 1 га, 2 и 6 — по 0,5 га.

Рис. 6. Схема выведения средний бесшпалерной чашевидной формы куста с витыми штамбами из 2-3 побегов: 1 — весна после посадки; 2 — осень после вегетации первого года до обрезки; 3 — весна второго года вегетации после обрезки; 4 — второй год вегетации, прищипывание пасынков первого порядка; 5 — вторая вегетация, прищипывание пасынков первого порядка; 6 — весна третьего года вегетации после обрезки и формирования плодовых звеньев из пасынков второго порядка

В опытах испытывали также разные нагрузки куста: 24-26, 36-38 и 48-50 живых глазков на куст. Фактическую нагрузку и длину обрезки плодовых стрелок устанавливали с учетом гибели глазков по каждому варианту опыта, для чего перед обрезкой анализировали эмбриональную плодоносность центральных почек глазка и гибель глазков. Кроме того, нагрузку корректировали обломкой лишних побегов.

На кустах без шпалеры с 2-3 витыми штамбами на кольях эти недостатки полностью устранены. Кроме того, при гибели от разных причин одного штамба сохраняется другой, и кусты не выпадают. В этом случае погибший штамб восстанавливают за счет побега из нижней спящей почки сохранившегося штамба.

В процессе многолетних исследований установлена оптимальная нагрузка сорта Каберне Совиньон при схеме посадки 3x1 м — 31-35 живых глазков или 35-40 побегов на куст, в том числе 28-30 плодоносных. Такая нагрузка на кустах, сформированных по типу Гюйо, обеспечила получение 87,8 ц/га в среднем за 5 лет (2001-2005 гг.) и 117 ц/га за 3 года (2003-2005 гг.). При бесшпалерном ведении культуры на малой чаше с прямым штамбом за 5 лет плодоношения в среднем урожай составил 122,3 ц/га, а за 3 года — 117,3 ц/га. На средней чаше с витыми штамбами без шпалеры получено соответственно 120,3 и 141, 4 ц/га.

Учеты проводили по общепринятой программе и методикам, изложенным в книге «Агробиологические исследования по созданию интенсивных виноградных насаждений на промышленной основе» под редакцией Б.А. Музыченко (1978) и Методикам проведения агробиологических учетов и наблюдений по виноградарству (Л.М. Малтабар, А.Г. Ждамарова, 1987).

Результаты исследований.

В 2001 г. рассчитали основные затраты на приобретение посадочного материала и установку опор при разных технологиях возделывания насаждений, исходя из фактической стоимости посадочного материала, столбов и проволоки по ценам 2000 г. (табл. 1).

Импортный посадочный материал при схеме посадки 3x2 м обошелся в 2 раза дешевле, чем при посадке по схеме 3x1 м и ведении кустов по типу Гюйо, малой и средней чашам. Низкие затраты отмечены на установке опор для чашевидных бесшпалерных форм кустов с одним прямым и витыми штамбами (5509 и 3303,7 руб.) и двухстороннего кордона с витыми штамбами из двух побегов (7698,3 руб.). Затраты на установку опор при культивировании винограда по системе Гюйо составили 12 782,8 руб., а на контроле при ведении культуры на высоком штамбе с устройством якорных опор и натяжением трех рядов проволоки — более 22 тыс. руб. Стоимость посадочного и строительных материалов по установке опор мало разнится.

Таблица 1

Затраты на 1 га, руб. | Формы кустов по вариантам опыта | |||||

1 (контроль) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

Посадочный материал (привитые саженцы из Франции) | 28105 | 28105 | 28113 | 56 227 | 56 227 | 56 227 |

Устройство опор | 22 124,8 | 7698,4 | 21 339,4 | 12 782,8 | 5509,0 | 3303,7 |

Всего | 50 229,8 | 35 803,8 | 49 452,4 | 69 009,6 | 61 736,6 | 59 530,7 |

Таблица 2

Показатель | Форма кустов по вариантам опыта | |||||

1 (контроль) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

Число высаженных кустов | 1672 | 900 | 1672 | 3322 | 3322 | 1833 |

Фактическое число кустов | 1551 | 884 | 1561 | 3221 | 3042 | 1821 |

Число выпавших кустов | 121 | 16 | 111 | 101 | 280 | 12 |

Изреженность, % | 7,2 | 1,8 | 6,6 | 3,0 | 8,4 | 0,7 |

Наибольший интерес вызывает ведение культуры без шпалеры на кольях (малая чаша с одним прямым штамбом и средняя чаша с витыми штамбами из 2-3 побегов) и на шпалере, но без кольев (двухсторонний кордон с витыми высокими штамбами из двух побегов). Чашевидные формы куста исключают необходимость установки якорных столбов, приобретение и натяжение проволоки, что не только снижает затраты на приобретение опор, но и создает удобства по уходу за кустом при обрезке (не надо снимать побеги со шпалеры и ремонтировать ежегодно шпалеру, проводить сухую и зеленую подвязки побегов), позволяет применять частичную механизированную обрезку кустов и использовать комбайны на уборке урожая, облегчает ручную уборку.

Изреженность насаждений значительно ниже при формировании кустов с 2-3 штамбами по сравнению с ведением их на одном штамбе (табл. 2).

Высокая изреженность при ведении кустов по типу средней чашевидной формы с одним прямым штамбом при его подвязке к колу вызвана тем, что верхняя часть куста ломается от ветра и под тяжестью урожая, побегов и листовой массы. Кроме того, при подвязке штамба к колу его перетягивают подвязочным материалом, что требует подвязывать его ежегодно в 2-3 местах. По- видимому, из-за этого ряд авторов рекомендуют создавать для таких насаждений упрощенную однопроволочную шпалеру. Но при этом не следует забывать, что наличие даже одной проволоки требует устанавливать якорные опоры, проводить сухую подвязку, снимать побеги с проволоки при обрезке и ежегодно ремонтировать шпалеру. Такой способ ведения культуры уже не назовешь бесшпалерной.

При формировании кустов по типу кордонов, высаженных по схеме 3x2 м, оптимальной нагрузкой является 48-50 живых глазков или 48-50 побегов на куст, в том числе 41-42 плодоносных. В этом случае средняя урожайность винограда за 5 лет достигла 112,4-119,7 ц/га, а за 2003-2005 гг. — 111,3-117,7 ц/га. Более низкий урожай винограда на системе Гюйо в среднем за 5 лет объясняется тем, что при таком ведении культуры на штамбе высотой 60-70 см в 2001-2002 гг. от низкой температуры погибло около 90 % глазков, и урожай составил соответственно 30 и 56,4 ц/га. Вместе с тем на кустах со штамбами высотой 1,0-1,2 м погибло около 33-48 % глазков, а урожай зафиксирован на уровне 95-100 ц/га. Такое положение можно объяснить местонахождением участка — в пониженной местности пологого склона, где длительное время застаиваются холодные массы воздуха, отрицательно влияющие на зимостойкость глазков при наличии низкого штамба у кустов. В 2003-2005 гг. кусты не повреждались низкой температурой, и урожай был достаточно высоким (табл. 3).

Таблица 3

Показатель | Форма кустов по вариантам опыта (нагрузка) | |||||

1 (48-50) контроль | 2 (48-50) | 3 (48-50) | 4 (36-38) | 5 (36-38) | 6 (36-38) | |

Масса грозди, г | 94,7 | 92,2 | 89,7 | 89,3 | 83,8 | 94,5 |

Урожай: |

|

|

|

|

|

|

с куста, кг | 6,2 | 7,0 | 6,3 | 3,8 | 3,8 | 4,2 |

с 1 га, ц | 111,3 | 117,7 | 115,7 | 117,5 | 117,3 | 141,3 |

Сахаристость сока ягод, г/100 см3 | 18,4 | 20,1 | 19,2 | 19,0 | 18,7 | 20,0 |

Кислотность сока ягод, г/дм3 | 11,0 | 9,9 | 11,0 | 9,6 | 10,0 | 10,5 |

Урожай в сумме за 2003-2005 гг., ц/га | 334,0 | 353,0 | 347,0 | 352,6 | 382,0 | 424,0 |

Таблица 4

Показатель | Форма кустов по вариантам опыта | |||||

1 (контроль) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

Урожай, ц/га | 111,3 | 117,7 | 115,7 | 117,5 | 127,3 | 141,3 |

Производственные затраты на 1 га за год, тыс. руб. | 38,3 | 38,1 | 37,9 | 48,2 | 41,8 | 42,3 |

Себестоимость 1 ц винограда, руб. | 344,1 | 323,7 | 327,6 | 410,2 | 328,4 | 299,4 |

Средняя цена реализации 1 ц винограда, руб. | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

Выручка от реализации винограда с 1 га, тыс. руб. | 77,9 | 82,4 | 81,0 | 82,3 | 89,1 | 98,9 |

Прибыль от реализации винограда с 1 га, тыс. руб. | 39,6 | 44,3 | 43,1 | 34,1 | 47,3 | 56,6 |

Прибыль с 1 ц винограда, руб. | 355,88 | 376,30 | 372,43 | 289,79 | 371,64 | 400,64 |

Рентабельность, % | 103,4 | 116,2 | 113,7 | 70,6 | 113,2 | 133,8 |

Урожай винограда на кустах, сформированных по типу одно- и двухстороннего кордонов при схеме посадки 3x2 м и нагрузке 48-50 живых глазков, а также по системе Гюйо при схеме посадки 3x1 м и нагрузке 36-38 глазков, мало отличается по вариантам опыта (соответственно 111,3 -117,7 и 117,5 ц/га). Самый высокий урожай получили на средней чаше при бесшпалерном ведении кустов на кольях с 2-3 штамбами из 2-3 побегов со схемой посадки 3x1 м при нагрузке 36-38 живых глазков (141,3 ц/га) и достаточно высокий — на малой чаше при тех же параметрах 1,3 ц/га).

Наиболее высокая сахаристость сока ягод отмечена при ведении кустов на витых штамбах (варианты 2 и 5).

Высокие показатели продуктивности и сахаристости сока ягод, зафиксированные у насаждений, сформированных по типу средней чаши с витыми штамбами из 2-3 побегов при схеме посадки 3x1 м и нагрузке 36-38 живых глазков, можно объяснить не только низкими выпадами кустов, но и наиболее благоприятным свободным расположением побегов и листового аппарата в пространстве, что обеспечивало их лучшую освещенность. Так, в августе среднедневная освещенность наружных листьев составляла 42 400-43 400 лк, внутри кроны 1600-1700 лк, а на шпалерной форме по типу Гюйо при вертикальном ведении прироста 32 350 и 1650 лк.

Таким образом, преимущества для сахаронакопления, создающиеся при расположении листового аппарата, и урожая ближе к поверхности почвы по системе Гюйо при вертикальном ведении прироста на шпалере нивелируются более интенсивным освещением листового аппарата на чашевидных формах с радиально отходящими от головки куста рожками при бесшпалерном ведении кустов со свободным свисанием растущих побегов в междурядья и ряды, что способствует более продуктивному использованию фотосинтетической активной радиации. Именно поэтому при разных технологиях производства винограда сахаристость сока его ягод существенно не отличается.

Наиболее благоприятные условия освещения и соответственно более высокая продуктивность фотосинтеза всего объема листового полога куста достигаются при формировании малогабаритных (прежде всего чашевидных) форм. Хорошая освещенность кустов при таких формах и свободное свисание побегов обеспечивают подавление полярности и равномерную закладку эмбриональных соцветий в почках зимующих глазков вдоль однолетнего побега, а затем и гроздей, что приводит к повышению урожая даже при относительно короткой обрезке плодовых стрелок.

Значительный интерес представляют данные по экономической эффективности возделывания насаждений при разных технологиях их ведения (табл. 4).

При сравнительно высокой урожайности в первых трех вариантах производственные затраты наиболее высоки при возделывании 1 га насаждений по системе Гюйо (48,2 тыс. руб.), так как в них входят сухая и зеленая подвязки побегов к шпалере, их съем во время обрезки, ремонт шпалеры. Кроме того, падает производительность труда при обрезке и ручной уборке урожая.

При бесшпалерном ведении культуры на чашах получен самый высокий урожай, за счет чего несколько повысились и производственные затраты (с учетом уборки).

Выручка от реализации винограда, возделываемого по системе Гюйо и на кордонах, почти одинакова (81,0-82,4 тыс. руб./га). На чашах она выше (89,1-98,9 тыс. руб./га) за счет более высокого урожая (особенно на бесшпалерной чашевидной форме куста с витыми штамбами). По этой технологии выращивания винограда сорта Каберне Совиньон рентабельность его производства составляет 133,8 %, а по системе Гюйо лишь 70,6 %. В остальных вариантах она занимает промежуточное положение (103,4-116,2%).

Таким образом, возделывание винограда технических сортов типа Каберне Совиньон на бесшпалерной чашевидной форме с витыми штамбами из 2-3 побегов при схеме посадки 3x3,5-1,0 м и нагрузке 36-38 живых глазков или 35-40 побегов на куст экономически оправдано.

Видимо, еще более эффективной такая система посадки, формирования и ведения насаждений будет на бедных малоплодородных почвах и склонах.

На основании многолетних исследований мы рекомендуем способ формирования и ведения культуры, при котором весной второго года после посадки кусты подрезают, оставляя на каждом по два сучка с двумя глазками. В створе ряда на расстоянии 5-7 см от куста устанавливают колья высотой 110 см от поверхности почвы. Они могут быть железными, деревянными и пластмассовыми, но желательно круглыми.

После распускания почек при обломке оставляют по два, а на сильных кустах по три хорошо развитых побега, которые по достижении высоты кола сплетают плотно по спирали в виде косы, не доходя до вершины кола на 10 см. При этом витков должно быть не менее трех. На высоте 5-10 см ниже верхушки кола каждый побег прищипывают. После развития пасынков оставляют по 2-3 верхних на каждом штамбе, а нижние удаляют. Пасынки первого порядка, достигшие 20 см, прищипывают над третьим узлом для активизации развития пасынковых побегов второго порядка с целью создания при обрезке из них плодовых звеньев.

Весной третьего года при обрезке вокруг головы каждого куста оставляют по 4-6 коротких рукавов из пасынков первого порядка, на каждом из них формируют плодовые звенья (2 глазка на сучке замещения и до 5 глазков на плодовой стрелке) из пасынков второго порядка. В результате кусты принимают вид средней чаши с витыми вокруг кола штамбами.

В течение третьей и последующих вегетаций побеги, развившиеся на сучках замещения и плодовых стрелках, свободно размещаются вокруг головы сплетенного штамба.

Нагрузка в среднем на куст на 4-й год и в дальнейшем составляет 36-38 живых глазков или 31-40 побегов.

Плодоносить кусты начинают на 3-й год, а в период полного плодоношения вступают на 4-й год жизни.