РАЗВИТИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ В СССР1

Е. А. БЕЛОУСОВА, П. И. КИБАЛОВ, Η. Т. ЛЕЛЕКА, Η. П. ПОТИПАК

Быстрые темпы развития виноградарства и винодельческой промышленности требуют научно обоснованного подхода к решению вопросов, связанных с размещением и специализацией.

Еще в 1918 г. В. И. Ленин указывал, что в плане развития народного хозяйства должно учитываться «..рациональное размещение промышленности в России с точки зрения близости сырья и возможности наименьшей потери труда при переходе от обработки сырья ко всем последовательным стадиям обработки полуфабрикатов вплоть до получения готового продукта»2.

Всесоюзный научно-исследовательский институт виноделия и виноградарства «Магарач» совместно с Гипроспиртвино, Дагестанским НИИ и проектными институтами Молдавии, Средней Азии, Казахстана и Северного Кавказа (РСФСР) разработал научно обоснованную схему размещения винодельческой промышленности СССР на 1966— 1970 гг.

ПЕРВИЧНОЕ ВИНОДЕЛИЕ И СЫРЬЕВАЯ БАЗА ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Современное состояние

Агроклиматические зоны, пригодные для культуры винограда, размещены в южных районах страны. Условия произрастания винограда в этих районах весьма разнообразны. Особо выделяются микрорайоны, где зимние температурные минимумы не опускаются до критического уровня, когда повреждаются вегетативные органы куста. Это микрорайоны неукрывного виноградарства (Южный берег Крыма, Закарпатье, некоторые районы Закавказья, южная часть Таджикской ССР, микрорайоны Туркменской и Узбекской ССР), в этих зонах степень специализации хозяйств по виноградарству находится в пределах 25— 70%. Преобладающая часть виноградарских зон располагается в климатических условиях укрывного виноградарства, но в пределах этих зон условия для произрастания винограда неодинаковы. Вопрос о степени развития виноградарства и производственной специализации зон в связи с этим также решается по-разному.

До революции виноградарство развивалось крайне медленно. В 1913 г. в России площадь виноградников равнялась 230 тыс. га, состоящих в основном из мелких обособленных участков, чаще не более 1 га. После революции и гражданской войны восстановление ведущих отраслей народного хозяйства сдерживало темпы развития виноградарства. Однако в 1940 г. площадь виноградников в СССР была почти в 2 раза больше, чем в царской России. В годы Великой Отечественной войны площадь виноградных насаждений сократилась на 92,9 тыс. га, из них 65,2 тыс. га находились в оккупированных районах.

1 Работа выполнена под руководством консультанта института «Магарач» И. С. Богданова.

После 1949 г. наблюдается непрерывное увеличение площади виноградников. Особенно резкий подъем виноградарства в СССР, а также в отдельных союзных республиках был в 1956—1960 гг., когда в целом по стране площадь виноградников увеличилась более чем в 2 раза, с 495,4 тыс. га (1956 г.) до 1046 тыс. га (1960 г.).

Данные о размещении и развитии виноградарства в СССР и в отдельных республиках за последние 25 лет приведены в табл. 1.

Таблица 1

Площадь виноградников (в тыс. га) в СССР и отдельных республиках

Республики | Годы | |||||

1940 | 1945 | 1950 | 1955 | 1960 | 1964 | |

СССР........................................................................................ | 424,6 | 331,7 | 342,1 | 454,9 | 1046,0 | 1063,4 |

в том числе |

|

|

|

|

|

|

РСФСР................................................................................. | 41,5 | 34,6 | 38,4 | 54,0 | 175,8 | 171,7 |

Украинская........................................................................ | 103,2 | 68,0 | 76,3 | 107,4 | 397,0 | 344,2 |

Узбекская .............................. ............................. | 28,1 | 20,3 | 27,4 | 32,0 | 44,4 | 49,2 |

Казахская .......................................................................... | 1,7 | 2,4 | 3,5 | 4,7 | 11,4 | 14,5 |

Грузинская ........................................................................ | 69,8 | 60,1 | 58,2 | 68,0 | 85,6 | 102,3 |

Азербайджанская ........................................................... | 33,0 | 22,6 | 22,5 | 26,3 | 56,1 | 75,4 |

Молдавская....................................................................... | 118,5 | 95,4 | 83,0 | 126,3 | 219,7 | 239,9 |

Киргизская . . ................................... | 0,5 | 0,9 | 1,5 | 2,2 | 3,8 | 5,4 |

Таджикская........................................................................ | 8,2 | 7,0 | 6,6 | 8,4 | 12,7 | 15,4 |

Армянская . . .... | 16,3 | 17,0 | 19,2 | 19,3 | 30,9 | 36,1 |

Туркменская | 3,8 | 3,4 | 5,5 | 6,3 | 8,6 | 9,3 |

Одновременно с ростом площадей виноградников существенно изменилось размещение насаждений по секторам. В 1940 г. площадь виноградников в совхозах составляла 29,4 тыс га (6,9% от площади всех виноградников СССР), в колхозах—180,6 тыс. га (42,6%) и в пользовании населения находилось около 214,6 тыс. га (50,5%). В настоящее время преимущественное положение занимает социалистический сектор (совхозы и колхозы), где сосредоточено 87,3% всех насаждений.

Углубление специализации сельскохозяйственного производства колхозов и совхозов по виноградарству в благоприятных для этой отрасли зонах обусловило рост урожайности винограда в стране за время с 1945 г. по 1964 г. с 18,9 до 34,5 ц/га. Значительного успеха в увеличении урожайности добились специализированные виноградарские совхозы. В Украинской ССР средняя урожайность винограда в неспециализированных совхозах б. Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов в 1964 г. с площади 30,8 тыс. га составила 19,9 ц/га, а в специализированных совхозах б. Укрсовнархоза с площади 47,4 тыс. га—56,6 ц/га, или в 2,8 раза больше. В Молдавской ССР— соответственно 27,0 и 66,1 ц/га.

За последние 20 лет валовой сбор винограда в стране увеличился в 5 раз — с 522 тыс т. (1945 г.) до 2629,1 тыс. т (1964 г.), в том числе в совхозах в 13,5 раза, с 71,1 до 962,6 тыс. т, в колхозах в 6,6 раза, с 166,5 до 1105,6 тыс. т.

В этот же период под влиянием роста производства винограда развивалась производственная база винодельческой промышленности.

Особенности размещения виноградарства до 1956 г. с наличием значительных площадей виноградников нетоварного значения обусловливали строительство заводов и пунктов по переработке винограда небольшой мощности.

Значительный рост виноградников (после 1956 г.), сопровождающийся созданием зон концентрированного производства винограда, способствовал непрерывному росту винодельческой промышленности и организации строительства заводов большей мощности.

Увеличение мощностей по переработке винограда осуществлялось за счет расширения действующих предприятий, модернизации действующего оборудования, строительства новых заводов по типовым проектам мощностью 200—500, а в последние годы 750 т и более переработки винограда в сутки. При этом с каждым годом совершенствуется технология, внедряются в производство новые поточные линии, технологические схемы. Широко используются при выдержке, хранении и транспортировке вин и виноматериалов крупные емкости (металлические, железобетонные, кирпичные и бутовые), автоцистерны и железнодорожные цистерны.

Однако существующие винзаводы по переработке винограда и приготовлению вина (розлив) до настоящего времени во многих случаях находятся в случайных помещениях, оснащены устаревшим малопроизводительным технологическим оборудованием, что затрудняет решение вопросов поточности производственных процессов и повышения производительности труда. Для того чтобы довести винодельческие предприятия до надлежащего технического уровня, потребуются большие капиталовложения на их реконструкцию и оснащение современным оборудованием.

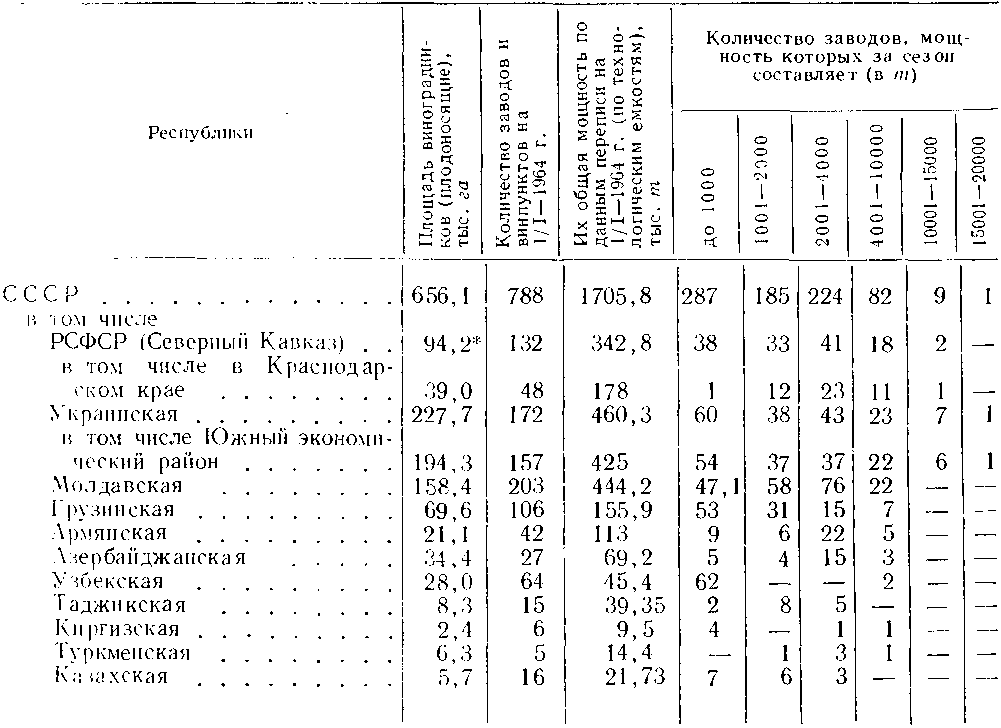

Данные о современном размещении заводов и пунктов по переработке винограда с отражением их мощности приведены в табл. 2.

Таблица 2

Размещение заводов и пунктов по переработке винограда

Всего по РСФСР, в том числе Северный Кавказ 90,9 тыс. га.

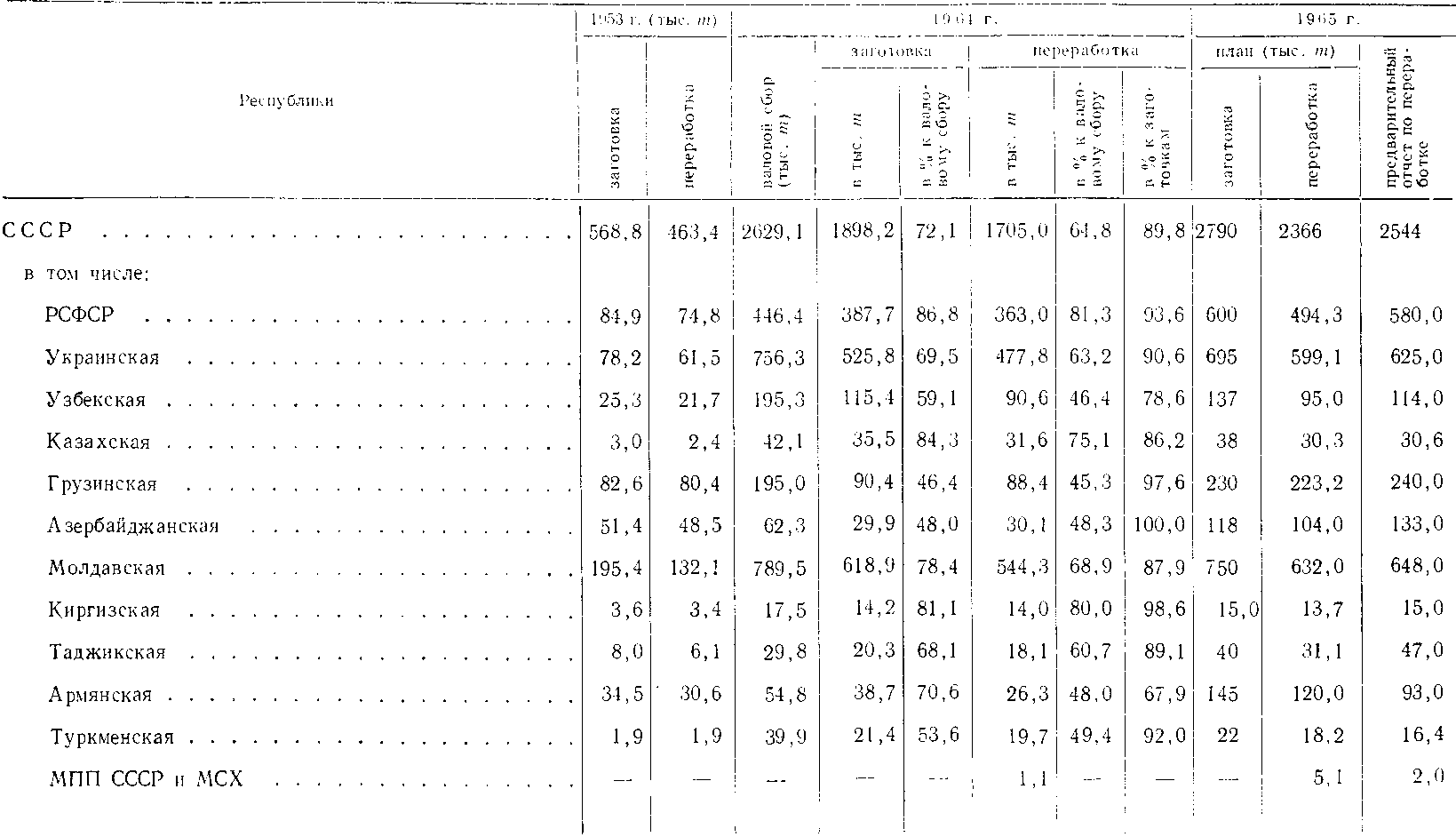

Taблица 3

Объем заготовок и переработки винограда винодельческой промышленностью СССР

Из табл. 2 видим, что заводы и пункты, перерабатывающие за сезон до 4000 т винограда, пока еще занимают значительный удельный вес, а именно 88,3%, из них 36,4% составляют мелкие винпункты мощностью 1000 т переработки винограда в сезон.

Переработка винограда винодельческой промышленностью за период с 1953 г. по 1965 г. увеличилась с 463,4 до 2544 тыс. т, или в 5,5 раза. При этом растет удельный вес использования винограда на промышленную переработку. Если в 1953 г. было переработано винограда 44,7% к валовому сбору, то в 1964 г.—64,8%.

В табл. 3 приведены сравнительные данные о переработке винограда, его удельного веса в процентах от объема заготовок и валового сбора по союзным республикам.

Размер переработки винограда государственной винодельческой промышленностью в каждой республике находится в прямой зависимости от объема заготовок, который обусловливается рядом причин, часто разных для отдельных республик.

Для республик с низким процентом переработки винограда (к валовому сбору) общей причиной, влияющей на уровень заготовок, является значительный удельный вес насаждений, находящихся в пользовании населения (Грузинская ССР —41,3%, Узбекская ССР —14,4%, Туркменская ССР — 20,4%) и колхозного сектора (от 37,8% в Грузинской ССР до 55,9% в Туркменской ССР), где урожайность виноградников ниже, чем в совхозах и других государственных предприятиях. Исключение составляет Молдавская ССР. Здесь в пользовании колхозов находится 72,2% всех насаждений республики, однако заготовки винограда составляют 78,4% к валовому сбору и винограда перерабатывается винодельческой промышленностью 68,9% от валового сбора. Это объясняется наличием в колхозах товарных насаждений винограда с урожайностью, близкой к урожайности совхозных виноградников.

Из общего количества заготовок винограда для потребления в свежем виде (включая поставки в общесоюзный фонд) и на производство виноградного сока и консервов используется немного — 7—8% в среднем по Союзу.

Динамика производства виноматериалов в стране из истекшие годы приведена в табл. 4.

Таблица 4

Динамика производства виноматериалов (в млн. дал)

Республики | 1959 г. | 1960 г. | 1964 г. | 1965 г. | |

план | фактически | ||||

СССР ... . | 67,8 | 72,7 | 126,6 | 177,7 | 190,82 |

в том числе |

|

|

|

|

|

РСФСР ................................................................................. | 14,4 | 12,2 | 27,8 | 38,4 | 45,18 |

Украинская ....................................................... | 11,5 | 14,5 | 35,2 | 45,0 | 45,25 |

Узбекская ............................................................................ | 3,7 | 4,8 | 7,3 | 7,65 | 9,10 |

Казахская............................................................................ | 0,8 | 1,4 | 2,4 | 2,35 | 2,20 |

Грузинская ........................................................................ | 9,1 | 5,7 | 6,36 | 16,0 | 17,26 |

Азербайджанская ............................................. | 5,0 | 5,0 | 2,4 | 8,1 | 9,80 |

Молдавская........................................................................ | 14,7 | 21,7 | 39,0 | 46,0 | 48,0 |

Киргизская.......................................................................... | 0,3 | 0,6 | 1,09 | 1,0 | 1,51 |

Таджикская...................................................................... . | 1,2 | 1,6 | 1,48 | 2,5 | 3,90 |

Армянская...................................................................... | 6,2 | 4,4 | 2,03 | 9,3 | 7,10 |

Туркменская ...................................................................... | 0,9 | 0,8 | 1,54 | 1,4 | 1,3 |

МПП СССР......................................................................... |

|

|

|

| 0,22 |

Из данных табл. 4 видно, что выработка виноматериалов с 1959 г. по 1964 г. увеличилась на 86,7% и на 181,7% (по 1965 г.); значительный рост производства виноматериалов отмечен в Молдавской, Украинской ССР и РСФСР. Большой удельный вес занимает производство виноматериалов для крепленых вин, составляя 47,4% в 1962 г. и 56,7% в 1964 г. Ассортимент виноматериалов согласно отчету за 1964 г. по винодельческой промышленности СССР характеризуется следующими показателями (в % к общему объему производства виноматериалов).