Е.П. Странишевская, д.с.-.х.н., и.о. начальника отдела биологически чистой продукции и молекулярно-генетических исследований

Национальный институт винограда и вина «Магарач»

ВИДОВОЙ СОСТАВ СОРНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ ВИНОГРАДНИКОВ ЮЖНОЙ СТЕПНОЙ ПОДЗОНЫ ПРИЧЕРНОМОРСКОЙ НИЗМЕННОСТИ УКРАИНЫ

По результатам одиннадцатилетнего изучения структурно-видового состава сорных синузий виноградников южной степной подзоны Причерноморской низменности определена группа растений, доминирующих по обилию и частоте встречаемости; выделены преобладающие комбинации сорных доминатов в рядах и междурядьях виноградников.

Ключевые слова: сегетальная флора, проективное покрытие, агрофитоценозы, доминирующие виды, биоморфы, абиогенные факторы.

На виноградных насаждениях нет специализированных засорителей, эволюция которых бы шла по пути сближения морфобиологических признаков с культурными растениями. Неспециализированные виды имеют сложные по своей структуре популяции. В них в течение всего вегетационного периода присутствуют растения, находящиеся в разных фазах развития. Существующие способы ограничения численности неспециализированных сорно-полевых растений основаны на изменении физических, химических либо биологических компонентов окружающей среды, т. е создании условий, неблагоприятных для их роста и развития. В связи с этим необходимы знания не только видового состава сорных синузий, но и экологии и биологии видов, с тем чтобы располагать данными о полных жизненных циклах основных засорителей и иметь возможность определять наиболее уязвимые фазы в развитии видов для разработки эффективных мероприятий подавления их численности.

Знание биологии сорных растений и экологических условий их произрастания позволяет повысить эффективность химического способа снижения уровня засоренности. Более того, оно нередко дает возможность снизить расход гербицидов или отказаться от их применения.

Однако во многих регионах защита от сорных растений на виноградных насаждениях до сих пор ведется без глубоких знаний их биологии, без знаний состава популяции.

Проводимые до настоящего времени исследования в этом направлении были узконаправленными, и охватывали изучение сорных биоценозов виноградных насаждений в отдельных областях. Наиболее полно этот вопрос был изучен в Крыму. В других областях юга Украины систематическим изучением видового состава сорных фитоценозов виноградных насаждений в последние тридцать лет не занимались.

Поэтому изучение структурно-видового состава сорных синуций виноградников юга Украины перспективно и актуально. Полученные данные об особенностях формирования сорных фитоценозов в основных агроклиматических зонах юга Украины и изменение их видового состава и уровня засоренности в зависимости от экологических условий зоны произрастания культуры будут являться основой для разработки оптимальной, с точки зрения экологии и экономики, технологии применения гербицидов и разработки системы защиты виноградников юга Украины от сорной растительности.

Для определения видового состава и степени участия сорняков на виноградных насаждениях юга Украины проводились детальные маршрутно-полевые исследования с описанием сорных синузий. Исследования проводились в течение одиннадцати лет (1996-2006 гг.) в четырех агроклиматических зонах южной степной подзоны Причерноморской низменности в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, в 7 виноградарских хозяйствах.

Видовой состав определяли согласно методическим рекомендациям по геоботаническому изучению и классификации растительности в соответствии с определителями сорных растений [1-4]. Для установления видового состава и степени участия сорняков проводились детальные маршрутно-полевые исследования с описанием агроценозов. Название растений приводятся по наиболее распространённому русскому и латинскому наименованию.

В общей структуре сельхозугодий в этих областях доля участия виноградного агроландшафта составляет от 0,5 до 1,4%. На многолетние культуры в целом приходится от 0,6 до 2,1%. Доля залежных земель в общем проценте сельхозугодий немногим более 1,5%. Основные площади заняты зерновыми, техническими, кормовыми и овощными культурами. Закладка виноградников происходит в основном на залежных землях и на тех площадях, где выращивались зерновые культуры, многолетние травы. Потому сорные растения, произрастающие в этих агробиоценозах, формируют видовой состав сегетальной флоры виноградников юга Украины. Часто предшественником для новых насаждений становятся, вопреки всем правилам, раскорчеванные виноградники.

Проведённые исследования позволили установить, что специфических сорняков на виноградниках нет, а встречается большинство известных в полеводстве. Видовое разнообразие их огромно и насчитывает 539 видов, представленных 57 семействами, из которых наиболее богаты видами 14.

Распределение семейств по количеству видов в виноградных агробиоценозах юга Украины характеризуется той же особенностью, что и распределение семейств во флорах Голарктики, где основную часть флористического спектра составляют 10-15 ведущих семейств. Уровень видового разнообразия выше среднего (7,0) на виноградниках юга Украины характерен для 21 семейства, что соответствует 88,1% видов. Остальные 21,9% приходится на 36 семейств. Первые пять семейств включают 273 вида, что составляет более 50% от общего видового состава. В восемь ведущих семейств входят 335 видов (62,2%), в четырнадцать - 423 вида (88,1%). Первое место в спектре ведущих 8 семейств, как и в других флорах Голарктики, занимает семейство астровых (Asteraceae) - количество встречающихся видов 95 или 17,6% от общего обилия сорняков. Мятликовые (Poaceae (Graminaceae) занимают второе место - 60 видов или 11,1%. На третьем месте капустные (Brassicaceae) - 46 видов (8,5%). Бобовые (Fabaceae) и яснотковые (Lamiaceae) - по 36 видов (6,7%), делят четвертое и пятое место. Шес- тое-седьмое место занимают семейства норичниковые (Scrophulariaceae) и гвоздичные (Caryophyllaceae) - по 21 виду (3,9%). Восьмое место занимают сельдерейные (Apiaceae) - 20 видов (3,7%).

Анализ синантропной флоры виноградных насаждений юга Украины показал, что некоторые виды сорняков из преобладающих групп семейств отличаются единичной встречаемостью. И, наоборот, в самых малочисленных семействах имеются виды с высоким показателем встречаемости и обилия. Например, вьюнок полевой из семейства вьюнковые засоряет 98% всех обследуемых виноградников, кирказон ломоносовидный (кирказоновые) встречается на 24% всех обследованных площадей с обилием до 4 шт/м2.

Проведенный анализ биоморфической структуры сегетальной флоры показал, что соотношение между двудольными и однодольными растениями, встречающимися на виноградниках юга Украины, соответственно 88,7 и 11,3%. Наибольший удельный вес в спектре основных биоморф имеют однолетние и двулетние растения - до 62%. При этом более многочисленна группа однолетников - 49,4%. Наибольший процент участия приходится на однолетние яровые - до 31%. На озимые и зимующие - до 23%. Из многолетников (36,4% от общего количества) наиболее многочисленна группа корнестержневых (13,4%), корневищных (8,9%), корнеотпрысковых (5,9%) и ползучих (4,8%).

Из общего количества произрастающих во всех исследуемых зонах сорных растений по своему нынешнему ареалогическому положению до 15% видов являются космополитами и полукосмополитами, успешно растущими на разнообразных почвах. Это щетинники (Setaria), которые занимают до 8% от общей площади засорения, щирицы (Amaranthus) - до 9%, просо куриное или ежовник (Echinochloa crusgalli) - до 6%, горец вьюнковый (Polygonum convolvulus) и свинорой пальчатый (Cynodon dactylon) - до 6,5%, марь белая (Chenopodium album) и пырей ползучий (Elytrigia repens) - до 3,3%, паслены (Solanium) - до 1% и др.

Из аборигенных (апрофитных) сорняков распространены молочай лозный (Euphorbia virigata), ластовень острый или цинанхум (Cynanchum acutum), пикульник ладанниковый (Galeopsis ladanum), цикорий обыкновенный (Cichorium intybus). Они занимают до 2-3% общей площади засорения.

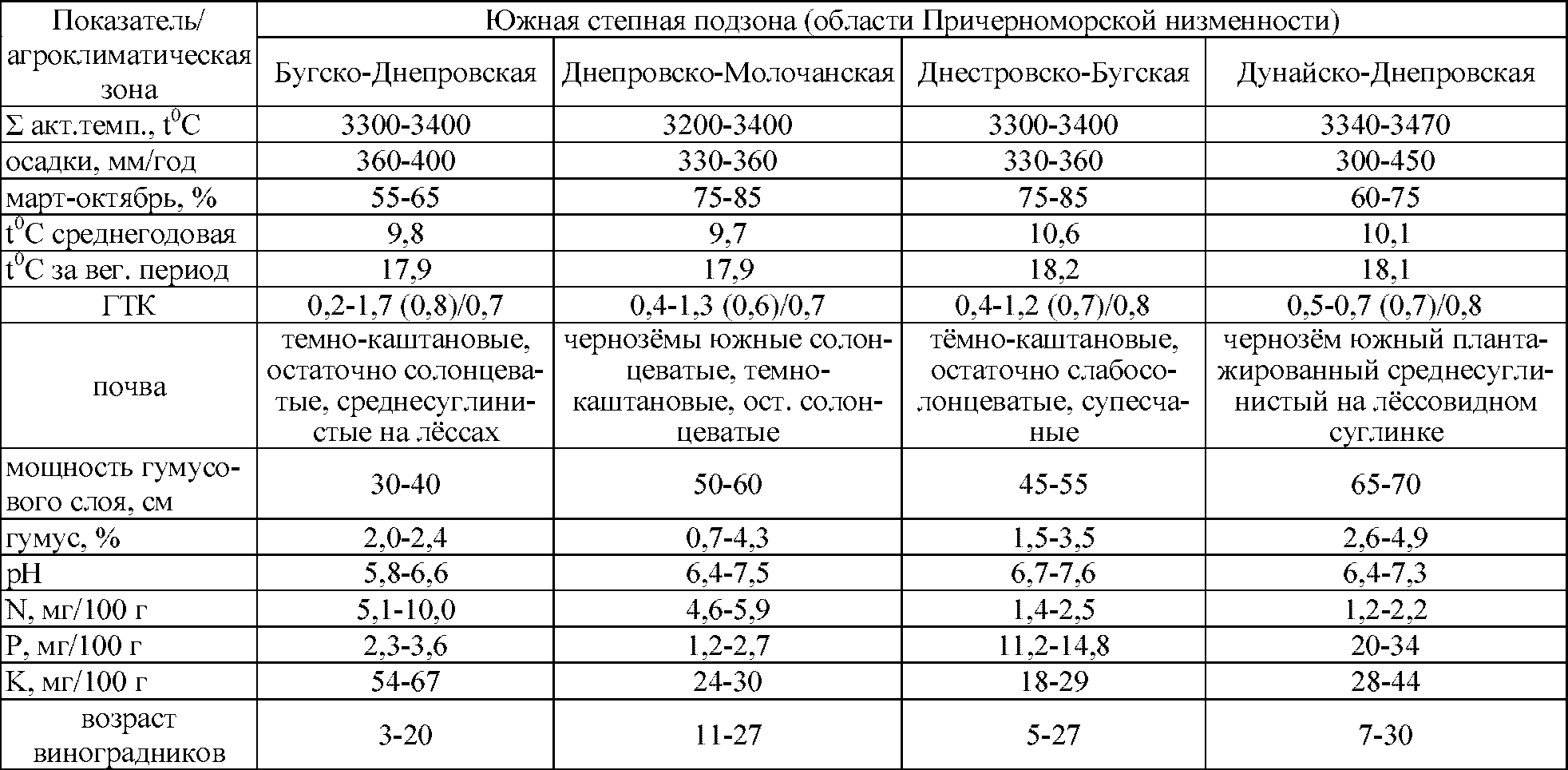

Все изучаемые агроклиматические зоны виноградарства юга Украины существенно различаются между собой по основным климатическим, эдафи- ческим и антропогенным факторам: среднегодовому количеству осадков и его распределению в течение вегетационного периода, сумме эффективных температур, механическому и породообразующему составу почв, плодородию почв, технологии выращивания культуры и многим другим показателям (табл. 1). Существенные изменения структуры видового состава сорных растений и накопление ими массы происходит по градиенту абиогенных экологических факторов по оси ЮВ-СЗ.

Таблица 1

Распределение абиогенных факторов по градиенту с юго-востока на северо-запад (среднемноголетние показатели)

Установлено, что ведущими градиентами, влияющими на структуру сорных фитоценозов, являются, в первую очередь, сумма годовых осадков и их распределение в течение сезона вегетации; типы почв; содержание макроэлементов и особенности технологии выращивания культуры.

Многолетними исследованиями было установлено, что в условиях южной степной подзоны Причерноморской низменности на виноградниках естественная засорённость составляет до 112-125 штук на 1 м2, при этом на неполивных виноградниках вегетативная масса достигает 3000-4800 граммов на 1 м2, а на поливных увеличивается в 2,4-3,1 раза.

Господствующими сорняками в изучаемых зонах являются мятликовые, астровые, амарантовые, капустные, маревые, гречишные. Наиболее часто встречаются щетинники, свинорой пальчатый, ежовник обыкновенный (куриное просо), сурепка обыкновенная, осот огородный, мелколепестник канадский, щирица запрокинутая и жминдовидная, марь белая, горец птичий и вьюнковый.

На орошаемых виноградниках во всех зонах уменьшается общее видовое разнообразие засорителей. Видовая насыщенность - 18-25 видов на 25 м2. Все обследованные участки виноградных насаждений характеризовались высоким проективным покрытием сорняков (в среднем 80%). Широко распространены марь белая, просо куриное, гумай (сорго алеппское), мелколепестник канадский, горец вьюнковый и птичий и др. Резко возрастает обилие клоповника крупковидного, дескурайнии Софии, амброзии полыннолистной; щирицы белой и жминдовидной.

Таблица 2

Состав сегетальной флоры виноградников юга Украины (встречаемость, %, 1996-2006 гг.)

Семейство | Встречаемость, % | ||

Крым | южная степная подзона | ||

орошаемые виноградники | неорошаемые виноградники | ||

1. Астровые - Asleraceae | 17,0 | 20,1 | 18,1 |

2. Мятликовые - Graminaceae | 10,1 | 13,7 | 9,9 |

3. Капустные - Brassicaceae | 9,6 | 10,2 | 5,3 |

4. Бобовые - Leguminoceae | 7,0 | 9,3 | 4,6 |

5. Яснотковые - Lamiaceae | 6,0 | 4,6 | 5,1 |

6. Норичниковые - Scrophulariaceae | 4,3 | 3,1 | 2,4 |

7. Маревые - Chenopodiaceae | 4,0 | 5,1 | 4,2 |

8. Гвоздичные - Carvophvllaceae | 3,3 | 0,2 | 2,7 |

9. Сельдерейные - Apiaceae | 3,3 | 4,6 | 2,7 |

10. Гречишные - Polvgonaceae | 3,2 | 5,5 | 4,2 |

11. Бурачниковые - Boraginaceae | 3,2 | 0,2 | 3,6 |

12. Молочайные - Euphorbiaceae | 2,5 | 4,6 | 3,6 |

13. Гераниевые - Geraniaceae | 2,0 | 0,1 | 1,5 |

14. Мареновые - Rubiaceae | 2,0 | 0,2 | 1,5 |

15. Лютиковые - Ranunculaceae | 1,7 | 2,7 | 1,8 |

16. Мальвовые - Malvaceae | 1,6 | 0,2 | 3,6 |

17. Розоцветные - Rosaceae | 1,4 | 0,2 | 1,4 |

18. Пасленовые - Solanaceae | 1,2 | 1,5 | 0,9 |

19. Маковые - Papaveracae | 1,2 | 1,5 | 1,3 |

20. Дымянковые - Fumariaceae | 1,2 | 0,5 | 3,6 |

21. Лилейные - Liliaseae | 1,0 | 0,1 | 0,5 |

22. Осоковые - Cvperaceae | 1,0 | 1,8 | 1,3 |

23. Амарантовые - Primulaceae | 0,8 | 2,7 | 3,6 |

24. Крапивные - Urticaceae | 0,2 | 0,9 | 0,5 |

25. Коноплевые - Cannabaceae | 0,4 | 0,9 | 0,9 |

В 5 ведущих семействах | 49,7 | 58,8 | 43,0 |

В 8 ведущих семействах | 61,3 | 73,1 | 55,0 |

В 14 ведущих семействах | 77,5 | 91,0 | 77,2 |

В 20 ведущих семействах | 85,8 | 93,7 | 84,7 |

Анализ состава сорных компонентов по отношению к экологическим факторам среды проведенный по 9 показателям - температурному, водному, световому и другим режимам подтвердил выводы о том, что одним из основных лимитирующих факторов для развития сорных и культурных растений в виноградном агробиоценозе является содержание почвенной влаги. Основные различия между изучаемыми зонами были получены в составе экоморф по отношению к водному режиму почвы. Преобладающими среди сорных растений, как и в общей флоре, являются ксеромезофиты. На их долю приходится от 58 до 62% всех видов, произрастающих на виноградниках. По отношению к реакции почвенного субстрата более 50% видов являются индифферентными, доли гемибазифитов и базифитов примерно равны. По отношению к световому режиму доминируют гемигелиофиты (до 32%) и гелиофиты (22-26%). По отношению к температурному режиму господствуют олиготермофиты (25-28%) и гемитермофиты (18-24). По градиенту содержания азота в почве основная масса растений относится к видам, произрастающим на переходных (12-15%), относительно бедных (8-13%), бедных (10-15%) и умеренно бедных (9-13%) азотом почвах. Анализ состава сорных компонентов по отношению к типу эколого-ценотической стратегии показал, что на долю эксплерентов во всех изучаемых зонах виноградарства приходится примерно одинаковый процент - от 19 до 21. Доля виолентов составляет от 10 до 13%. Небольшое долевое участие патиентов (до 3%) отмечали на виноградниках в Днепровско-Молочанской области Причерноморской низменности и в Дунайско-Днепровской области Причерноморской низменности. Основное долевое участие приходится на переходные типы стратегий - CR (виолентно-эксплерентный) - 33-42% и CSR (виолентно-патиентно-эксплерентный) - 9,814,5%. Максимальные значения были получены в зонах с более бедными почвами и меньшим количеством осадков.

Формирование состава сорных фитоценозов (частота встречаемости по семействам) на виноградниках южной степной подзоны Причерноморской низменности в сравнении с виноградниками Крыма представлено в табл. 2.

Количество видов в семействе астровых в Крыму составляет 17% от общего количества сорных видов. На виноградниках южной степной подзоны их количество увеличивается на 6-18%. Причем максимальное число видов было отмечено на орошаемых виноградниках. Те же тенденции отмечали и в следующих трех ведущих семействах - мятликовые, капустные и бобовые. Разница по количеству видов внутри перечисленных семейств между виноградниками Крыма и орошаемыми виноградниками южной степной подзоны была существенной и составила, соответственно, 35,6; 6,3 и 32,8%. При этом было отмечено, что более значительные различия существуют между сорными сообществами на орошаемых и неорошаемых виноградниках. Разница внутри одного семейства между орошаемыми и неорошаемыми виноградниками в одной зоне была более значимой, чем между зонами. Для семейства капустных она составила 92%, семейства мятликовых - 38,4%. И только у яснотковых в Крыму количество видов внутри семейства по отношению к общему видовому разнообразию было выше на 32,8% по сравнению с орошаемыми и на 17,6% - с неорошаемыми виноградниками южной степной подзоны. В семействе гвоздичных, бурачниковых, гераниевых, мареновых, мальвовых, розоцветных и др. преобладают ксерофиты и поэтому на орошаемых виноградниках количество видов в них минимально.

Наибольший удельный вес в спектре основных биоморф имеют однолетние и двулетние растения - до 65%. При этом максимальный процент участия приходится на однолетние яровые - от 38 (на неорошаемых) до 42 (на орошаемых) виноградниках.

Озимые и зимующие виды представлены во всех обследуемых областях одинаковым соотношением общего количества видов - до 8%; корнеотпрысковые многолетние занимают до 7%. В то же время, если число видов, входящих в группу яровых, составляет в Крыму до 23%, то в Бугско-Днепровской области Причерноморской низменности этот показатель приближается к 50%. На долю двулетников на орошаемых виноградниках в Бугско-Днепровской области приходится до 12% от всех произрастающих сорных растений; из многолетников наиболее многочисленна доля корневищных и корнеотпрысковых, соответственно 12,3 и 7,1%.

При этом на неорошаемых виноградниках увеличивается доля двулетников и корнестержневых многолетников, среди которых в доминирующую группу растений, помимо типичных для юга Украины мезофитов, попадают и ксеромезофиты, более приспособленные к недостатку влаги в почве.

В Бугско-Днепровской области Причерноморской низменности по сравнению с другими изучаемыми областями южной степной подзоны доминируют виды лебеды, мелколепестник канадский, пасленовые, вероника плющелистная, молочай садовый, виды крапивы, щириц; просвирник пренебреженный, портулак огородный, вьюнок полевой и др.

В Дунайско-Днепровской области Причерноморской низменности значительное место в группе доминирующих видов занимают звездчатка средняя, свинорой пальчатый и представители семейства амарантовых. Уменьшается доля мари белой, паслена черного, реже встречаются виды щавеля.

В Днепровско-Молочанской и Днестровско-Бугской областях Причерноморской низменности сохраняются общие тенденции формирования сорных фитоценозов, типичных для виноградных насаждений юга Украины в целом. При незначительной доле однодольных растений в группе двудольных доминируют однолетние яровые и многолетние корнестержневые и корневищные растения.

В результате проведенных исследований, в Причерноморской степи выявлено 108 доминирующих видов сорняков со средним обилием до 9 шт./м2 и проективным покрытием до 20%, причём до 85% общего обилия и до 90% общего проективного покрытия приходится на 29 видов.

Наиболее распространённые виды сорных растений агрофитоценозов южной степной подзоны Причерноморской низменности представлены в табл. 3.

Таблица

Доминирующие виды сорных растений (южная степная подзона Причерноморской низменности, 1996-2006 гг.)

Видовое название | Семейство | Среднее обилие, шт/м2 | Встречаемость, % |

1. Вьюнок полевой - Convolvulus arvensis L. | вьюнковые - Gonvolvulaceae | 3,2 | 61,7 |

2.Щетинник (мышей) зеленый - Seiaria viridis Р. | мятликовые Gramineae |

| 5 9 |

3. Гумай сорго алленское Sorgum halepense Р rs. | мятликовые Gramineae |

| 48 5 |

4. Пырей ползучий Agropvron repens | мятликовые Gramineae |

| 95 |

5. Ежовник куриное просо обыкновенный Echinochloa crus-galli В | мятликовые Gramineae | 5 | 0 |

7. Щирица белая Amaranthus albus | амарантовые Amaranthaceae | 8 |

|

Щирица запрокинутая A. retroflexus | амарантовые A maranthaceae | 4 | 55 |

8. Щирица жминдовидная A. blitoides S Wats. | амарантовые A maranthaceae |

|

|

9. Марь белая Chenopodium album | маревые Ghenopodiaceae | 40 | 50 |

10. Мелколепестник канадский Erigeron canadensis | астровые Asleraceae | 88 | 54 |

Полынь метельчатая Artemisia scoparia Waldst t Kit | астровые Asleraceae | 5 | 0 |

Бодяк щетинистый осот розовый Cirsium arvense Scop | астровые Asleraceae |

| 85 |

Полынь горькая Artemisia absinthium | астровые Asleraceae | 0 | 5 |

4. Дескурайния Софии Descurainia Sophia W bb | капустные Brassicaceae |

| 50 |

5. Горчица полевая Sinapis arvensis | капустные Brassicaceae | 40 | 0 |

Гулявник высокий Sisymbrium altissimum | капустные Brassicaceae | 05 | 54 |

Горец вьюнковый Fallopio (Polygonum) convolvulus | гречишные Polygonaceae | 4 | 5 |

8. Горец перечный Polygonum hvdropiper . | гречишные Polygonaceae |

| 5 |

9. Просвирник пренебреженный Malva neglecla Wallr | мальвовые Malvaceae | 5 | 55 |

10. Портулак огородный Porlulaca oleracea | портулаковые Porlulacaceae | 9 | 5 |

Господствующими в изучаемой зоне являются семейства мятликовых (Gramineae), астровых (Asteraceae), амарантовых (Amaranthaceae), капустных (Brassicaceae), гречишных (Polygonaceae). Доля сорных растений входящих в вышеперечисленные семейства (от общего числа всех выявленных видов), составляет, соответственно, 25, 18, 15, 14 и 9%. Широко распространены марь белая, просо куриное, гумай (сорго алеппское), звездчатка средняя, горец вьюнковый и птичий и др. Резко, по сравнению с виноградниками Крыма, возрастает обилие клоповника крупковидного, мелколепестника канадского, дескурайнии Софии, амброзии полыннолистной, щирицы белой; меньше встречается горчицы полевой.

Все обследованные участки виноградных насаждений характеризовались высоким проективным покрытием сорняков (в среднем 50-70%). Видовая насыщенность - 18-25 видов на 25 м2.

На пробных площадках, расположенных в рядах виноградников, в каждом описании доминировали от 3 до 6 видов сорняков. Преобладающими были следующие комбинации сорных доминантов:

- Setaria viridis, Agropyron repens, Sorghum halepense, Echinochloa crus-galli, Malva neglecta, Portulaca oleracea;

- Chenopodium album, Amaranthus albus, Agropyron repens;

- Convolvulus arvensis, Setaria viridis, Amaranthus albus, Cirsium arvense, Descurainia Sophia;

- Malva neglecta, Sorghum halepense, Polygonum convolvulus, Matricaria chamomilla, Myosotis arvensis;

- Ranunculus repens, Chenopodium album, Malva neglecta, Portulaca oleracea, Erigeron canadensis, Anagallis arvensis;

- Amaranthus retroflexus, Solanum nigrum, Polygonum convolvulus, Poa annua, Malva neglecta, Stellaria media;

- Stellaria media, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album, Setaria viridis, Lamium purpureum;

- Ceranium molle, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album, Euphorbia helioscopia, Stellaria media, Veronica persica;

- Fumaria officinalis, Capsella bursa-pastoris, Polygonum convolvulus, Galium aparine;

- Cirsium arvense, Veronica persica, Capsella bursa- pastoris, Echinochloa crus-galli, Chenopodium album, Sinapis arvensis;

- Papaver rhoeas, Convolvulus, Galeopsis tetrahit, Ranunculus arvensis, Cirsium arvense, Sonchus asper, Vicia hirsute;

- Matricaria chamomilla, Taraxacum officinale, Myosotis arvensis, Mentha arvensis;

- Linaria minor, Solanum nigrum, Capsella bursa- pastoris, Senecio vulgaris, Poa annua, Veronica persica, Chenopodium album;

- Sonchus arvensis, Anthemis arvensis, Alyssum campestre, Convolvulus arvensis, Sinapis arvensis;

- Descurainia Sophia, Sonchus arvensis, Lepidium perfoliatum, Cynodon dactylon;

- Chenopodium album, Lepidium perfoliatum, Camelina microcarpa, Galium mollugo;

- Chenopodium album, Atriplex hastate, Sonchus arvensis, Galium aparine, Euphorbia agrarian, Anthemis arvensis;

- Euphorbia helioscopia, Setaria viridis, Solanum nigrum, Portulaca oleraceae, Descurainia Sophia, Plantago lanceolata;

- Stellaria media, Poa bulbosa, Convolvulus arvensis, Setaria viridis, Amaranthus retroflexus;

- Stellaria media, Chenopodium album, Amaranthus blittoides, Erigeron Canadensis, Cirsium arvense, Polygonum convolvulus;

- Portulaca oleracea, Erigeron canadensis, Echinochloa crus-galli, Convolvulus arvensis, Amaranthus retroflexus;

- Portulaca oleracea, Setaria viridis, Descurainia Sophia, Sorgum halepense, Malva neglecta;

- Chenopodium album, Convolvulus arvensis, Echinochloa crus-galli, Portulaca oleracea;

- Plantago major, Setaria viridis, Trifolium repens, Viola arvensis, Avena fatua, Poligonum aviculare, Convolvulus arvensis;

- Viola arvensis, Polygonum hydropiper, Echinochloa crus-galli, Descurainia Sophia, Agropyron repens;

- Convolvulus arvensis, Solanum nigrum, Echinochloa crus-galli, Portulaca oleracea;

- Malva neglecta, Stellaria media, Agropyron repens, Portulaca oleracea, Amaranthus albus;

- Echinochloa crus-galli, Chenopodium album, Portulaca oleracea;

- Taraxacum officinale, Amaranthus retroflexus, Sonchus asper, Chenopodium album, Stellaria media;

- Malva neglecta, Myosotis arvensis, Portulaca oleracea, Lamium purpureum, Erigeron canadensis, Echinochloa crus-galli, Chenopodium album, Veronica persica,

- Cynodon dactylon, Cirsium incanum, Convolvulus arvensis, Phragmites communis, Avena fatua.

В междурядьях винограда наиболее часто встречались следующие комбинации засорителей:

- Amaranthus blitoides, Convolvulus arvensis, Polygonum convolvulus;

- Amaranthus blitoides, Convolvulus arvensis, Cirsium incanum;

- Setaria viridis, Convolvulus arvensis, Stellaria media;

- Convolvulus arvensis, Stellaria media, Cirsium incanum, Polygonum aviculare;

- Stellaria media, Avena fatua, Raphanus raphanistrum;

- Taraxacum officinale, Xanthium californicum, Sinapis arvensis, Chenopodium album;

- Amaranthus blitoides, Convolvulus arvensis, Polygonum aviculare, Taraxacum officinale;

- Cynodon dactylon, Raphanus maritimus, Stellaria media, Taraxacum officinale;

- Sinapis arvensis, Thlaspi arvense, Stellaria media, Trifolium campestre;

- Amaranthus retroflexus, Avena fatua, Convolvulus arvensis;

- Sinapis arvensis,Taraxacum officinale, Raphanus raphanistrum, Fumaria officinalis;

- Veronica officinalis, Thlaspi arvense, Taraxacum officinale, Polrtulaca oleraceae;

- Thlaspi arvense, Trifolium repens, Euphorbia virgata, Senecio vulgare;

- Erodium cicutarium, Lamium purpureum, Euphorbia helioscopia, Capsella bursa-pastoris, Erigeron canadensis.

Одиннадцатилетнее изучении структурно-видового состава сорных синузий виноградников южной степной подзоны Причерноморской низменности позволило выделить группу растений, доминирующих по обилию и частоте встречаемости. Это вьюнок полевой, свинорой пальчатый, марь белая, виды щириц, амброзия полыннолистная и др. Кроме того установлена группа специфических сорняков, попадающая в группу доминирующих. В условиях неорошаемых виноградников южной степной подзоны Причерноморской низменности Украины в группу вредоносных входят щирица запрокинутая и жминдовидная, а на орошаемых виноградниках резко возрастает обилие щирицы белой. Проведенные исследования позволили выделить преобладающие комбинации сорных доминатов в рядах и междурядьях виноградников: в рядах - это многолетние двудольные сорняки, а в междурядьях - однолетники летнеосеннего цикла развития и корнеотпрысковые многолетники.

Установлено, что для большинства видов сорных растений лимитирующим фактором при формировании сорных фитоценозов является влага, причем как в сторону увеличения, так и в сторону ее уменьшения.

В то же время выделилась группа семейств, для которых основным лимитирующим фактором являются почвенные условия. Амарантовые, дымянковые, мальвовые и др. семейства наиболее богаты видами на неполивных виноградниках. Сорные сообщества, расположенные на неполивных и поливных виноградниках Причерноморской низменности, различаются по количеству видов внутри вышеперечисленных семейств (с преобладанием на неполивных виноградниках) в 3,4-18 раз.

Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод о том, что в комплексе мер борьбы с сорняками на виноградниках южной степной подзоны Причерноморской низменности ведущее место необходимо отводить приёмам, направленным на регулирование численности однолетних яровых и многолетних корневищных и корнестержневых видов сорняков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Васильченко И.П., Пидотти О.А. Определитель сорных растений районов орошаемого земледелия. — Л.: Колос, 1975. - 430 с.

- Верещагин Л.Н. Атлас травянистых растений. — К.: Юнивест маркетинг, 2000. — 349 с.

- Вовк А.Г., Калиниченко М.Г., Кожевникова С.К. и др. Определитель высших растений Крыма / Под ред. Н.И. Рубцова. — Л.: Наука, 1972. — 550 с.

- Кожевникова С.К., Махаева Л.В. Определитель сорных растений Крыма. — Ялта Определитель высших растений Украины / Под. ред. Доброчаева Д.Н., Котова М.И., Прокудина Ю.И. и др.— К.: Наукова думка, 1987. — 548 с.