I. ЕВРОПЕЙСКИЙ И АЗИАТСКИЙ ВИНОГРАД

Vitis vinifera L.2

Линнеевский вид Vitis vinifera включает культурный, одичавший и дикий виноград. В настоящее время некоторые ботаники называют культивируемый виноград Европы V. vinifera L., а дикий — V. silvestris Gmel. Другие относят их к двум подвидам: V. vinifera subsp. sativa D. 0. (культурный виноград) и V. vinifera subsp. silvestris Gmel. (дикий виноград). Диким называют двудомный виноград, растущий в районах, расположенных в бассейнах Средиземного, Чёрного и Каспийского морей, по осыпям в поймах рек и в лесах. Однако кроме этого винограда, представляющего определённый тип с характерным комплексом признаков, найдены также дикорастущие гермафродитные формы, приближающиеся по типу к культурному винограду. Такая форма встречается в Западном Тянь-Шане и Памиро-Алае. Баранов 8 отнёс её к одичавшему subsp. sativa D. С.; Попов рассматривает эту же форму как дикий V. vinifera spontanea Pop.

Дикий виноград subsp. silvestris Gmel. — наиболее древняя форма в Европе. Имеющиеся палеонтологические данные б свидетельствуют о наличии этого винограда с конца третичного периода (в верхнеплиоценовых слоях Веттерау). Виноград неолитического и бронзового периодов, найденный во многих местах Италии, Франции и Швейцарии, также имел мелкие семена с коротким носиком, что заставляет отнести его к subsp. silvestris Gmel. В стоянках Средней Европы найдены остатки культурного винограда, относящиеся к железному веку«. Археологические находки показывают, что на острове Крит7 культура винограда существовала в бронзовом веке.

1 Planchon J., Les Vignes Américaines . .. (1873), 102.

•Linnaeus, Sp. pi. ed., l (1753), 202. Название культурного винограда Vitis vinifera употреблялось еще до Линнея, например у Диоскорида.

• Баранов П. А., Дикий виноград Средней Азии, 1. Западный Тянь-Шань. Труды Ак-Кавакской станции (1927), 4.

4 Поп ob M., Происхождение таджикского плодоводства. В кн.: «Плодовые Среднего Таджикистана», Академия наук СССР, Л., 1935, вып. 7, стр. 3—30.

6 Kirchheimer F., Das Hauptbraunkohlenlager des Wetterau. Hanau, 1934 (Wett. Ges. gee. Naturkunde).

6 81 u m m е г A.,Urgeschichte der Rebe und des Weinbaues. Mitt. Antrop. Ges., Bd. 41. Fase. 5, Wien, 1911.

7 G l o t z, La civilisation égéenne, Paris, 1923.

Дикий виноград subsp. silvestris Gmel. довольно однороден и по ряду основных признаков очень близок к другим видам Vitis. Культурный виноград, наоборот, очень полиморфен.

Некоторые ботаники склонны рассматривать V. vinifera L. как сборный вид и делают попытку разбить его на несколько видов 1.

Дикий виноград V. vinifera subsp. silvestris Gmel., повидимому, представляет собой ту форму, от которой в далёком прошлом произошёл культурный виноград V. vinifera subsp. sativa D. 0.

Культурный «европейский» виноград

V. vinifera subsp. sativa D. С. 8

Растения V. vinifera L. subsp. sativa D. 0. представляют собой кусты, имеющие в зависимости от данной им формировки самый различный вид. По морфологическим признакам культурный виноград проявляет чрезвычайно большой полиморфизм, начиная от признаков, свойственных дикому винограду, и кончая новообразованиями, возникшими в результате искусственного отбора: грозди]—от небольших до очень крупных, разной формы и плотности; ягоды — от мелких (6 мм в диаметре) до крупных (35 мм в диаметре), различной формы, окраски, консистенции мякоти, вкуса и т. д.

V. vinifera mibsp. sativa D. 0. (табл. V и VI)—так называемый «европейский виноград» — был широко распространён в древнейших очагах культуры во всем Средиземноморье: от Португалии до Средней Азии, включая Иран, Афганистан, Индию, Северный Китай, Сирию, Палестину и Египет. Позднее культура винограда проникла в Южную Африку, на остров Мадагаскар, в Южную Австралию, в Новую Зеландию, в Японию, Корею, на Гавайские острова, в Северную Америку (где особенно широкое развитие получила в Калифорнии и Мексике), в Южную Америку (Аргентина, Чили, Уругвай, Бразилия и Перу).

По Хеги (Hegi, 1925), северная граница культуры винограда проходит во Франции, начинаясь от устья Луары (47° 15'северной широты), поднимается через Редон, Ножан ле Ротру (50°), идёт выше Клермона и Парижа, около Маастрихта, Льежа, Бона (51°), Майнца (50°), через Гаммельбург, Тюрингию, Бранденбург, Силезию, Познань (52°30'), Галицию (49°) и Венгрию (48°).

В СССР (по Давитая 4) северная граница промышленной культуры винограда проходит через Каменец-Подольск (48° 40'), Тульчин, южнее

1 Androsovsky I., Die Bedeutung der Traubensamen für die Unterscheidung der Sorten der Weinrebe, Bor. azati Lapek, Budapest, 1915, Jear 47, № 37, 39; G a у е г Julius, Die systematische Gliederung von Vitis vinifera, Mitt. d. Deutsch. Dendrol. Gesch. Thyron(1925), Bd. 35, 284-287.

2 Общепринятое название V. vinifera L. — «европейский виноград» — по существу неправильно; дикий виноград этого вида распространён не только в Европе, но и в Передней Азии, включая Кавказ, в Иране и Средней Азии, а также в Северной Африке.

3 De С a n d о 11 е, Fl. Franc, v. H815), 857; V i a l a, Ampelogr. (1910), 447 — 9; Kopжинский Ампел. Крыма (1910); M о 1 o n, Ampelogr. (1906); Goethe, Handb. d. Ampelogr. (1878); O d a r t, Ampelogr. univers., VI (1874); Regel, Acta Horti Petr. (1873); Hegi, Fl. von Mitt. Europa, V (1925), 365; V. sativa D u harn, Ard. Fruit, Ed. 8 (111), 200.

4 Давитая Ф. Ф., Климатические зоны винограда в СССР, Гидрометиздат, Л. 1938.

ТАБЛИЦА V

ВИННЫЙ ГРУЗИНСКИЙ СОРТ РКАЦИТЕЛИ (V2) (ФОТОГРАФИЯ Г. Н. СОШАЛЬСКОГО)

ТАБЛИЦА VI

СТОЛОВЫЙ УЗБЕКСКИЙ СОРТ ТАИФИ РОЗОВЫЙ (Va) (ФОТОГРАФИЯ H. H. КОСТОМАРОВА)

Умани (48° 44'), через Кировоград (48°41'), севернее Запорожья (48°15'), Шахты (47°45'), по Днепру у ст. Пятиизбинская (48°35'), доходит почти до Урюпинской и достигает самой северной точки на Широком Буераке, на правом берегу Волги, против ст. Балаково (52°03'). Затем граница опускается до Астрахани и доходит до края Каспийского моря к устью Урала и до Гурьева (48°15'). Далее на восток в Средней Азии она проходит у Кизил-Арвата (39°5'), Ашхабада (38°), через Хорезм (43°), Чимкент (42°20'), Джамбул (42°50'), Алма-Ату (43°5/) и Зайсанский район; в Восточной Азии она пересекает устье Амура. В Северной Америке граница проходит через Северную Калифорнию (42°), от Шаста до Нью-Йорка (41°). В Южном полушарии виноград возделывается между 20 и 40° южной широты. Граница проходит в Чили, Аргентине, в Южной Африке (Капская Земля), в Австралии и Новой Зел ндии (43°).

При особом подборе сортов и при применении специальной агротехники виноград можно разводить значительно севернее указанной границы. В СССР европейские и мичуринские сорта возделывают в Воронежской, Курской, Смоленской, Московской, Ивановской, Горьковской, Куйбышевской, Саратовской областях и Башкирской АССР, в Кировской (58°) и в Ленинградской областях (59°).

В Северной Америке американские виды и гибриды с V. vinifera L. тоже культивируются значительно севернее указанной границы: в Орегоне (48°), Южной Канаде, Манитобе, Онтарио и Квебеке (52°). Следовательно, в северном полушарии виноград возделывается между 20 и 52°, а в южном полушарии — между 20 и 40°. Основная масса виноградников расположена между 30 и 45° северной широты.

В горах граница возможной культуры винограда поднимается до различной высоты над уровнем моря в зависимости от географической широты:

Широта ШИРОТА Высота над уровнем моря (в м)

Тропический пояс (Боливия, Перу) до 3000

30—35° с. ш. (горы ю.-з. Китая) . . 1400—2900

36—40° с. ш. (Гиссарский хребет). . 1600—2200

41—45° с. ш. (Дагестан) ....... 700—1400

46—50° с. ш. (Швейцарские Альпы) 450—1200

51—55° с. ш. (Рейнские сланцевые

горы) ............... 300

Считается, что в Европе виноград лучше всего растёт на участках, расположенных не выше ЗО0 м над уровнем моря, а в Закавказье — на высоте 400—600 м. Наиболее высокая точка культуры винограда в СССР—2310 м— отмечена на Памире.

В зависимости от высоты над уровнем моря меняется и качество продукции винограда. Так например, по данным министерства экономики в Риме за 1924 г.1, анализы ягод сорта Nerello mascolese показали, что при культуре его на склонах Этны сахаристость снижается на 0,8—1% по мере повышения уровня на каждые 100 м.

-----------------

1Carpentieri Fr., Nuovi Annali dell'agric. Anno IV, n. I, Min. dell'économie... Roma (1924), 166—191.

-------------

Мировая площадь чистых насаждений винограда1 составляла в 1937 г. 8,45 млн. га, из которых в северном полушарии — 95% и в южном — 5%. В Европе и в Западной Азии сосредоточено около 85% площадей, в Америке — 8%, в Африке — 6%, в Австралии — 1%.

В Западной Европе виноградарство достигло наиболее высокого развития во Франции, Португалии, Испании и Италии.

Во Франции главными виноградными районами являются Бордо, Сотерн, Бургундия и Шампань. В Бордо из сортов Каберне-Совиньон, Каберне фран,ЭДальбек, Мерло и Вердо производят лёгкие столовые вина, пользующиеся мировой известностью (Grands crus). В Сотерне из сортов Семильон, Совиньон и Мюскадель делают полуликёрные вина шато-икем, шато-рабо и др.; в Бургундии из сортов Пино фран и Пино шардоне приготовляют тонкие столовые вина. В Шампани из тех же сортов готовят шампанское вино.

В Португалии лучшие виноградники расположены в гористых берегах рек Дуеро, Тамега и Рио Корго. Там получают знаменитый портвейн опорто из сортов Бастардо, Турига, Альварельо, Гувейо, Муриско и др. На острове Мадейра приготовляют известное вино мадера из сортов Вердельо, Серсиаль, Мальвазия и др.

В Испании лучшие вина выделывают в провинциях Аликанте (столовое вино того же названия), в Кадиксе (вино херес — из сортов Альбильо, Педро хименес, Мантуаидр.), в Малаге (сладкое вино того же названия — из сортов Мюскадель и Педро хименес, а также изюм малага — из сорта Мускат александрийский).

В Италии виноград широко культивируется в смешанных насаждениях с другими культурами (свыше 4 млн. га). Чистых насаждений винограда в Италии насчитывается 1 691 000 га. Основные районы — Пьемонт, Лигурия, Ломбардия, Венеция и Эмилия. Лучшие по качеству вина получаются из винограда, возделываемого на склонах Везувия (Палермо и Лакриме Кристи) и в Сицилии, на склонах Этны.

В указанных четырёх странах сосредоточено более 60% мировой площади виноградников и более 60% мирового производства вина.

В СССР главные районы виноградарства находятся в Закавказье (Восточная и Западная Грузия, Армянская ССР, Шемахинский и Кировабад-ский районы Азербайджана), в Крыму, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Ростовской области, в Дагестане, в Средней Азии, в Молдавии и на юге Украины.

В Германии виноградники в основном расположены по берегам Рейна и Мозеля, где из сорта Реслинг получаются тонкие столовые вина высокого качества. В Венгрии большой известностью пользуются токайские вина, которые изготовляются из сортов Фурминт и Гарс Левелю. В Румынии виноградники расположены, главным образом, в Трансильвании, Молдавии и Мунтении.

1 Статистические данные приведены по материалам Международного агрономического института в Риме за 1935—1936, 1937—1938 и 1938—1939 гг.

В Болгарии виноград культивируется по всей стране. В Югославии главными виноградными районами являются Далмация и Словения. В Греции большая площадь виноградников находится под сортом Коринка, идущим на сушку. В Турции, Сирии, Палестине, Ираке, Афганистане и Аравии, главным образом, культивируются местные столовые сорта для еды и бессемянные — для сушки. В Индии европейские и среднеазиатские сорта винограда культивируются в Белуджистане, Бомбейской провинции и в Декане (около 500 га).

В Северной Америке крупный виноградный район оформился только в XX в. в центральной части Калифорнии (Фресно, Тулар, Сакраменто и др.). Здесь виноград идёт на сушку (Султанина), на изготовление вина, а также потребляется в свежем виде.

В Южной Африке выращиваются столовый экспортный виноград и винные сорта. На Мадагаскаре распространены прямые производители. В Аргентине, Чили, Перу, Уругвае, Бразилии, в Южной Австралии и т. д. производят вино, столовый и сушёный виноград, идущий, главным образом, на потребление местным населением.

Культурный виноград, как и дикий, — древесное вьющееся растение (лиана) с опадающей листвой, достигающее возраста 50—300 лет. Ствол винограда имеет иногда в диаметре 0,5 м.

В тропических районах, например в Индии, виноград растёт непрерывно в течение всего года, и созревание плодов может быть приурочено к любому времени. В Декане виноград собирают в марте — апреле и иногда второй раз в сентябре—октябре.

В умеренной полосе у винограда период физиологического покоя проходит в течение 1—1,5 месяца при температуре примерно +10—15°.

Для разных сортов винограда необходима различная сумма температур за период вегетации в зависимости от срока созревания и района. В северных районах для ранних сортов необходима сумма активных (выше 10 °) температур не менее 2200°. Лучшие столовые вина и шампанское получаются при 3000—3200°; крепкие и ликёрные вина — при 3600—3800°; столовый экспортный и сушёный виноград — при 3800—4200°. Соответственно сумме температур повышается и уровень температуры самого тёплого месяца (16, 18, 20 и 24°). Изолиния средней из абсолютных годовых минимумов температуры —15° соответствует границе не закрываемого на зиму виноградарства. Изолиния абсолютных минимумов —35° определяет границу культуры при закрывании кустов на зиму (по Давитая).

Корни V. vinifera L. выносят температуру —5—7°, а хорошо вызревшие побеги выдерживают кратковременное действие мороза до —20°. Более холодостойки северные западноевропейские и кавказские сорта.

Виноград достаточно засухоустойчив и очень нетребователен к почве. Он растёт на сыпучих песках и на твёрдых породах (гранит, гипс, базальт), на лавах и туфах, на известняках и меловых образованиях, на шиферных сланцах, на каменистых почвах, содержащих до 75% гальки, на сухих и даже на слегка засоленных почв х. Но качество получаемой продукции в значительной степени зависит от почвы.

Европейский виноград неустойчив против филлоксеры (Phylloxera vastatrix Planch.) и против грибных болезней: мильдью [Plasmopara (Pèrenospora) viticola Berl. et de ToniJ, оидиум (Oïdium Tücken Berk.), ант-ракноз [Gloeosporium ampelophagum (Pass.) Sacc.] и др. Однако некоторые сорта всё же обладают известной устойчивостью. Например, кахетинские сорта — Мцване, Ркацители и др. — относительно устойчивы против филлоксеры, а некоторые имеретинские сорта (Цоликаури и др.), а также сотернский сорт Семильон — против грибных болезней.

В культуре виноград размножается вегетативно (черенками, отводками и прививкой), а в естественных условиях — семенами. Семенным размножением пользуются при селекционных работах.

Гермафродитные сорта культурного винограда относятся к факультативным самоопылителям, а функционально женские сорта — к облигатным перекрёстникам. Все женские сорта самостерильны, и поэтому при их культуре для получения нормальных урожаев необходимо заботиться о посадке соответствующих сортов-опылителей. Ввиду отсутствия у винограда интерстерильности подбор сортов-опылителей определяется совпадением периодов цветения. Некоторые гермафродитные сорта винограда склонны к клейстогамии, т. е. оплодотворению до раскрывания колпачка.

Бессемянные ягоды дают, главным образом, сорта группы orientalis Negr. и pontica Negr.1 Многим сортам, особенно с функционально женскими цветами, свойственна частичная партенокарпия(«горошение», или «мелкоягод-ность»), которая происходит вследствие развития околоплодников в отсутствие оплодотворения. Облигатная бессемянность известна только у нескольких сортов (Кишмиш белый, чёрный и др.). Отсутствие или слабое развитие семени у этих сортов зависит от дегенерации лицевого аппарата зародышевого мешка и неправильного развития интегументов.

Европейский культурный виноград насчитывает в настоящее время свыше 3000 сортов. Точно учесть все сорта невозможно, так как во многих районах, где растёт дикий виноград, стирается грань между культурными, дикими и одичавшими формами. Некоторые сорта культивируются и широко распространены почти во всех странах (Шасла, Мускат александрийский, Кишмиш и др.). Большинство сортов локализовано в местах их происхождения. Поэтому те районы, где встречается дикорастущий виноград, отличаются наиболее богатым ассортиментом1.

Дикий виноград Vitis vinifera L. snbsp. silvestris Gmel. (prosp.)3

Дикий виноград Европы, Западной Азии и Северной Африки—лиана или при отсутствии подпорки распластанный по земле кустарник, образующий иногда заросли и обычно произрастающий в местах достаточного увлажнения.

1 НегрульА. М., Эволюция культурных форм винограда, Доклады Академии наук СССР, т. XVIII, № 8, 1938.

2В настоящей статье приведены только краткие ампелографпческие данные о культурном винограде. Более полный материал о происхождении культурного винограда и его классификации изложен в специальной статье, а характеристика сортов культурного винограда составляет основное содержание сАмпелографни СССР».

3 G m el i n, FI. Badensis, I (1806), 543; B eck von Mannagetta, Fl. Nieder-Oester-reich. (1892), 692; Fl. exsic. austro-hunparica, 2092; K o l е n a t i, Vers, einer syst. Anordn. d. in Grus, einen. Reben, Bull. d. Soc. Imp. Nat., II (1848), 379; B r o n n е r, Die wilden Trauben des Rheintales (1857); E n g l е r, Vers ein. Entw. Geschichte d. Pflanzw. d. Tertiai peri ode

ТАБЛИЦА VII

ЛИАНЫ ДИКОГО ВИНОГРАДА В ЛЕСАХ ДОЛИНЫ РЕКИ КУРЫ (АЗЕРБАЙДЖАН)(ФОТОГРАФИЯ Г. Я. АРТЮХОВА)

ТАБЛИЦА VI11

ЛИАНЫ ДИКОГО ВИНОГРАДА В ЛЕСАХ ДОЛИНЫ РЕКИ КУРЫ, АЗЕРБАЙДЖАН (ФОТОГРАФИЯ Г. Я. АРТЮХОВА)

Растения двудомные с цветами функционально женскими и мужскими; листья небольшие, слабо рассечённые, трёх- и реже пятилопастные, с лёгким паутинистым или клочковатым налётом снизу или голые; грозди небольшие, часто компактные; ягоды круглые, до 10 мм, чёрные; семена мелкие, с коротким носиком.

По совокупности признаков дикий виноград subsp. silvestris Gmel., как уже указывалось, близко примыкает к другим видам рода Vitis, но его основной тип сохранился не во всех частях ареала.

Дикий виноград встречается почти на всём пространстве от Испании до Копет-Дага (Туркмения) (рис. 3). Он отмечен в южной, средней и восточной частях Франции, в южной Испании, в богатых лесами долинах провинции Альмерия, а также в Новой Кастилии и северной Испании. Дикий виноград встречается в Италии и на островах Сицилия, Корсика и Сардиния; в Швейцарии — в долине Роны; в Тироле — по всему Адиджу, в нижней Штирии; в Германии — в Бадене и по правому берегу Рейна; в Австрии — в поймах реки Дунай. В Далмации встречается повсюду, даже в горных районах; в Боснии и Герцеговине — по рекам Нарента и Дрина. В Венгрии дикий виноград растёт в дубовых и ольховых лесах, а в Румынии — по берегам Дуная и Прута. На Балканском полуострове дикий виноград отмечен Энгле-ром (Engler) в лесах у Стамбула, в Добрудже, в горных районах Балкан; особенно часто он встречается среди кустарников и лесов Фракии, на острове Фазос, в южной Албании и по берегам рек Греции. Дикий виноград отмечен также в Малой Азии и Палестине, в Северной Африке — от Алжира до Марокко. О наличии дикого винограда в Аравии и Египте ничего неизвестно.

В СССР дикий виноград растёт на берегах Дуная и Днестра (между сёлами Выхватинцы и Ягорлык), по Бугу (мало) и правому берегу Днепра, в Крыму—по обеим сторонам хребта. В большом количестве распространён по Черноморскому побережью Кавказа, в Дагестане, на Кубани и во всём Закавказье, главным образом в лиственных лесах нижней зоны—до 1500 м над уровнем моря (в Кахетии, в нижней зоне Малого Кавказа, в Ленкорани, в предгорьях долины Аракса) (табл. VII и VIII), а также в ущельях западного Копет-Дага, где проходит его граница.

Указания о существовании в Европе дикого винограда Labrusca l и его описания имеются у древних авторов (Вергилий, Плиний и др.). Крещенцио

(1878—1832); R a t h а у D., ОэзоЫ. d. КэЬэ u. ihra Bed. f. С. Woinb., II (1889); P o s ρ ίο h al, E. d. 093ter. Kiinstenl. 2 (1898); ПачоскиЙ, Дикий херсонский виноград (Vitis silve-stris Gmel.). Тр. по пр. бот., 7(1912), 205; H eg i, PI. von Mitt. Europa, V (1925), 364; Баранов П., Дикий виноград Ср. Азии. 1. Зап. Тянь-Шань, Тр. Ак.-Кавакск. оп.-оросит, станции, 4 (1927); Тр. по пр. бот., ген. и сел., 1 (1929—1930), 319; Баранов П., Три года исследований дикорастущего винограда Средней Азии, Тр. Вс. съезда по генетике, селекции, семеноводству и плем. животноводству, т. III, Л- (1929), стр.69 — 73; Попов, Дикие плодовые деревья и кустарники Ср. Азии, Тр. по пр. бот., ген. и сел., 22, 3 (1929); Pop Emil, V. silvestris Qrael. in Rumänion, Bull. d. Jard. et d. mus. Bot. de L'Univ. Rom., XI (1931), 3;Franchino, La Vitis vinifera silvestris Gmel., Corriere vinic. di Roma, M 33—35 (1935); var. silvestris, Willdenov, Hort. Berol., I (1809), 267.

1 Labrusca — латинское слово (по-итальянски Lambrusca), означающее «дикий». Это название, применяемое древними авторами к дикому винограду Европы, не следует смешивать с названием V. Labrusca L., относящимся к американскому винограду.

(Pier Crescenzio) описывает растущий в лесу виноград с мелкими белыми и чёрными ягодами и гроздями под названием Lambruscha. Трагус 1 (1552) среди культурных сортов упоминает и о лесном винограде Labrusca. Каспар Баухин (Caspari Bauhini, 1671) пишет, что дикий виноград имеет мелкие чёрные и редко белые ягоды2. Сакс (Sachs, 1661) упоминает о Vitis silvestris, который Плинием называется Uva Taminea, затем Labrusca vitis vinifera silvestris, который Баухин отличает от дикого, и Staphis — дикий, который в Италии называют Uva passa silvestra — близкий к дикому винограду.

Турнефор 3 назвал дикий виноград Lambruche С. В., Гаридель (Gari-del, 1715) — Vitis silvestris Labrusca С. В.

Виллифранки (Villifranchi, 1775) говорит о белой разновидности Lambruscha или Uva selvatica. B 1806 г. Гмелин4 описал дикий виноград Европы и назвал его V. silvestris..Мендола (Mendola, 1868) описывает дикорастущий виноград «Lambrusca», имеющий разновидности с различными оттенками красного цвета и одну белую, о которой упоминает Виллифранки; этот виноград легко поддаётся окультивированию, но при этом сохраняет свойственный дикому характер листьев и мелкий размер ягод («птичий виноград»). Однако этот виноград отличается от настоящего дикого винограда (Labrusca древних авторов), который растёт в рощах, лесах и по склонам гор. Таким образом, Мендола устанавливает различие между дикорастущим и иногда культивируемым в Италии Lambrusche и настоящим диким виноградом Labrusca.

Проф. Негри указывает, что одичавшие лозы имеют мелкие листья, слабо ветвятся, плохо размножаются и встречаются только вблизи культурных виноградников, в открытых местах, обнаруживая ограниченную способность выдерживать борьбу за существование с дикой флорой. V. silvestris, наоборот, является естественным компонентом лесного сообщества (по Франкино).

Франкино 5 (1935) описанный им дикий виноград в Апеннинах относит к V. vinifera silvestris Gmel. Этот виноград двудомен, имеет чёрные мелкие ягоды и по типу листа разбивается на ряд форм. Такой же виноград описан Броннером в Рейнской долине (Bronner, 1857), Ратеем — на Дунае (Rathay, 1889), Попом — в Буковине и Марамуреше (Emil Pop, 1931), Пачоским — на Днепре (1912).

Эти работы показывают, что в северных районах обитания дикий виноград очень однороден и везде сохраняет характерные черты silvestris. Однако по мере продвижения на юг на фоне основного типа встречаются всё большие отклонения. Подобно тому как в Италии имеется дикорастущий виноград, приближающийся по типу к культурному Lambrusche, так и в СССР обнаружены формы и заросли дикорастущего винограда, отличающегося от дикого silvestris.

1Т r a g u s, Hieronymi Tragi de stirpium, Strasburg, 1552.

Эти данные взяты по Roy-Chevri er J., Ampélographie rétrospective. 2Montp., Goulet, Paris, Masson, 1900.

3Tournefort, Institutiones rei herbariae, Paris, 1694.

4G m е 1 i n, Flora Badensis, I (1806), 143.

5Franchi no A., La Vitis vinifera silvestri* Gmel., Descrizione délia Vitis sel-vatiche studiata suirAppenino bolognese, Corriere vinicole di Roma (1935), 33, 34, 35.

При детальном изучении дикого херсонского винограда проф. Боровиков1 выделил несколько разновидностей: а) круглолистную, б) рассечённолистную, в) с закрытой черешковой выемкой и г) гермафродитную. Первая разновидность наиболее распространена и была описана Шчоским как V. silvestris umel. Однако у неё найдены экземпляры с белой и розовой окраской ягод (5—11 мм). Наибольший интерес представляет гермафродитная форма, названная Боровиковым V. vinifera var. Borysthenica Bor., имеющая и белые и розовые ягоды.

В Крыму, по исследованиям Стевена2 , Зеленецкого 3 и Вульфа4, растёт настоящий двудомный subsp. silvestris Gmel. (табл. IX, Х, и XI) с чёрными ягодами (6—12 мм), мелкими семенами (рис. 4), имеющий несколько разновидностей по типу листа. Установлено, что те заросли, которые расположены дальше от культурных виноградников (по северному склону гор), более однородны и сохраняют тип silvestris; заросли же, находящиеся невдалеке от культурных виноградников (по

южным склонам гор), сильнее варьируют и приближаются к типу sativa. Это наблюдение Зельгейм подтвердил экспериментально, путём высева семян: потомство отдалённых зарослей было однотипным и воспроизводило тип silvestris, потомство же зарослей, близких к культурным виноградникам, давало пёстрое расщепление.

Указания о большом количестве всходов и молодых сеянцев винограда в Крыму (см. отчёты Филлоксерного комитета, 1889—1910) и приведённые данные доказывают, что в результате высева семян культурные формы одичали и дали ряд гибридов с диким виноградом subsp. silvestris Gmel.

Исследования дикого винограда Черноморского побережья Кавказа обнаружили наличие мужских, женских и гермафродитных форм с опушёнными и реже голыми листьями и плодами различной окраски — чёрными, розовыми и белыми.

1 Боровиков Г. А. и ЗотовВ. В., Дикий виноград Украины, Сборник статей по виноградарству, Укр. научно-исследовательский институт виноградарства, XIII (1936), 49—72.

2Steven Gh., Verzeichnis der wildwachsenden Pflanzen der taurischen Halbinsel (1856—1857).

3 Зеленецкий Н. M., Материалы для флоры Крыма, 1906.

4ВульфЕ. В., О диком винограде Vitis silvestris Gmel. в Крыму, "Советская ботаника", № 2, 1939.

5 Работа секции виноградарства Всесоюзного института растениеводства (1935— 1937).

ТАБЛИЦА IX

ДИКИЙ ВИНОГРАД КРЫМА (ВЫШЕ АЛУПКИ) (1/1) (ОРИГ. РИС. А. Л. БЕЛЯНИНОВОЙ)

ДИКИЙ ВИНОГРАД КРЫМА (ВЫШЕ АЛУПКИ) (УМЕНЬШЕНО) (ОРИГ. РИС. Е. А. ДЕРЕВИЦКОЙ

Однако совершенно ясно выделяется основной тип subsp. silvestris Gmel. (табл. XII) с мужскими и женскими цветами, с мелкими (8—10 мм) черными ягодами и голыми или слегка опушёнными клочковатым налётом листьями. Гермафродитный же белый и розовый виноград представляет собой одичавшие растения запущенных черкесских садов или гибриды диких и культурных форм.

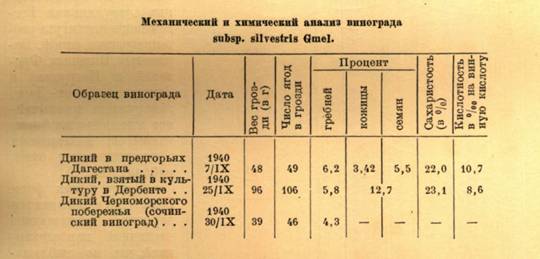

По данным сотрудницы секции виноградарства Всесоюзного института растениеводства Р. X. Гзириан (1931) и сотрудницы Дагестанской опытной станции М. Я. Пейтель (1940), в Дагестане, в пойме Самура, дикий виноград двудомен, имеет небольшую гроздь (9—10 см), чёрные мелкие (не более 7— 10,5 мм) ягоды, но варьирует по форме и величине листа. Данные о механическом и химическом составе ягод дикорастущего винограда и приведены в таблице.

Ещё Коленати (1848) указал, что в Закавказье, в долинах рек Кура, Араке, Алазань, у Арарата и его предгорий существует два подвида дикого винограда: V. vinifera anebophylla (с голыми листьями или с паутинистым опушением) и V. vinifera trichophylla (имеющий с нижней стороны листьев щетинистое опушение). Об окраске ягод этих подвидов Коленати сообщает, что она не константна.

Дикий виноград в зарослях Кахетии в районах Уриатубани и по склону Цивгомборгского хребта, согласно обследованию Д. И. Табидзе, двудомен, имеет опушённые листья и чёрные мелкие ягоды. Гололистные формы попадаются очень редко.

Секцией виноградарства Всесоюзного института .растениеводства в 1936 г. было произведено обследование в Кубинском и Шемахинском районах Азербайджанской ССР, в результате которого была установлена следующая общая характеристика дикого винограда: ягоды на всех лианах имеют чёрную окраску; ягоды мелкие (5—6 мм — 37%, 5—10 мм — 60% и более 10 мм — 3%), мякоть сочная, вкус простой, бессемянные ягоды отсутствуют; преобладают рассечённолистные формы—75%; щетинистое опушение на листьях имеет 63% лиан, паутинистое опушенпе — 25%; у 12% лиан опушение на листьях отсутствует; отдельные растения имеют сильное войлочное опушение; мужских форм —56,5%, женских — 37%, остальные— гермафродитные.

Близость культурных форм к дикорастущим в этих районах неоспорима. Наряду с настоящими дикими формами типа silvestris здесь попадаются и одичавшие растения старых запущенных садов.

Ещё большую смесь дикого винограда silvestris с культурным типом

sativa можно встретить в Армении, Туркмении, а также в горах северной части Ирана.

Детальные исследования дикорастущего винограда, произведённые сотрудниками Всесоюзного института растениеводства (проф. Барановым, Поповым, Фроловой и Негрулем) в Западном Копет-Даге, обнаружили чрезвычайное многообразие форм, какого не наблюдается в перечисленных ранее районах (рис. 5).

Среди диких форм Копет-Дага попадаются заросли, обладающие частичной партенокарпией, что не наблюдалось у subsp. silvestris Gmel. других районов.

Установлено, что в Копет-Даге сохранился в небольшом количестве настоящий дикий виноград subsp. silvestris Gmel. (табл. XIII) со всеми свойственными ему признаками. Но эта древняя форма претерпела значительные изменения в сторону большего полиморфизма под влиянием природных условий юга, искусственного отбора и естественной гибридизации.

Как указывалось, ареал распространения дикого винограда subsp. silvestris Gmel. заканчивается у Копет-Дага. В Западном Тянь-Шане и Памиро-Алае Баранов (1927) нашёл виноград с гермафродитными и функцио нально- женскими цветами, относящийся по типу к subsp. sativa D. С. (табл. XIV и XV).

Хозяйственному использованию дикого винограда до сих пор уделялось мало внимания. Между тем, помимо непосредственной ценности ягод дикого винограда он может быть использован при селекции. Для получения холодостойких сортов в северных районах наибольший интерес представляют северные популяции дикого винограда. В южных районах для этой цели могут быть использованы дикие формы, произрастающие в горных районах Кавказа и Средней Азии. Для получения сортов, сравнительно устойчивых против грибных болезней, может быть использован виноград Черноморского побережья Кавказа. Засухоустойчивые формы следует искать среди дикого и одичавшего винограда, произрастающего вдали от источников воды на склонах гор, в Средней Азии.

ТАБЛИЦА XIII

ГРОЗДИ ДИКОГО ВИНОГРАДА (OK. 1/1) (ЗАПАДНЫЙ КОПЕТ-ДАГ) (ФОТОГРАФИЯ И. А. РАЙКОВОЙ)

ТАБЛИЦА XIV

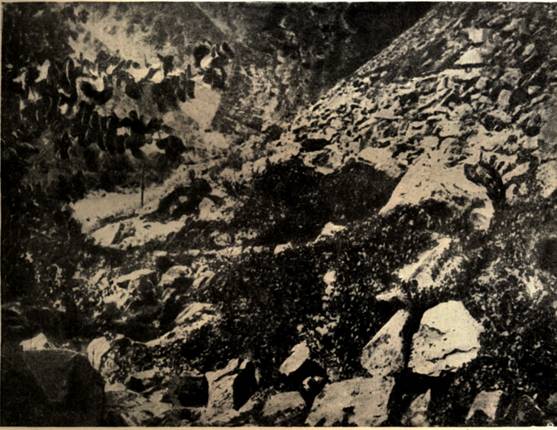

ЗАРОСЛИ ДИКОРАСТУЩЕГО ВИНОГРАДА НА ОСЫПЯХ В ДОЛИНЕ ПЯНДЖА ( ПО П. А. БАРАНОВУ и И. А. РАЙКОВОЙ)

Для селекции на качество плода дикий виноград особенного интереса не представляет. Искусственный отбор, производившийся тысячелетиями, сделал столь крупные успехи в улучшении качества плода винограда, что нельзя сравнивать дикий виноград с культурным. Однако в южных районах, особенно в Закавказье и Туркмении (Копет-Даг), имеются гибридные формы дикого и одичавшего винограда, которые часто представляют большой хозяйственный интерес1. Многие местные сорта в этих районах получены путём селекции из этих и одичавших форм. Некоторые «дикари» не уступают по качеству плода культивируемым сортам. Заросли дикого винограда в этих районах представляют интерес для селекции столовых, а также винных сортов (табл. XVI). Большое многообразие встречающихся здесь форм дикого винограда позволяет вести отбор в любом направлении.

Сбор плодов дикого винограда имеет некоторое значение только в южных районах, где его заросли достаточно обширны и дают ощутимый урожай.

1 Выделенный для размножения на Среднеазиатской станции Всесоюзного института растениеводства в Тарнау дикий копет-дагский виноград ДК № 39 имеет вес грозди 400—800 г; размер ягоды —20—29 мм, сахаристость 21 % при кислотности 6,3 %·