Технология процесса.

Вина охлаждают до температуры, близкой к точке замерзания, и некоторое время выдерживают, чтобы нерастворимые вещества осели на дно. После продукцию фильтруют при этой температуре. Холодом в основном обрабатывают ординарные вина.

Молодые вина содержат две малорастворимые соли винной кислоты: кислый тартрат калия (битартрат) — КНС4Н4О6 и винно-кислый кальций (СаС4Н4О8). Осаждаясь, они образуют \ винный камень. Растворимость данных солей уменьшается при образовании спирта во время брожения и с наступлением осенних холодов. Первыми выпадают кристаллы битартрата калия, так как растворимость соли при низкой температуре намного ниже. Осаждение представляет собой процесс стабилизации вин. Однако появление кристаллического осадка в бутылках нежелательно, поскольку вызывает помутнение. Такой процесс приостанавливают.

Цель обработки вин холодом заключается в осаждении винного камня и придании устойчивости против кристаллических и коллоидных помутнений. Охлаждение способствует также частичному выпадению солей металлов, коагуляции нестойких белков и пектинов, дубильных и красящих веществ. Кроме того, оно оказывает биологическое действие на вина, так как в осадок попадают бактерии, споры и дрожжи. При этом улучшается растворение кислорода, что в дальнейшем ускоряет созревание вин.

Молодые вина представляют собой перенасыщенные растворы тартратных солей. Процесс кристаллизации начинается с образования зародышей кристаллов. При высокой их концентрации в результате свободной валентности на углах поверхности растут кристаллы. Последние играют роль центров для связывания ионов металлов, адсорбирования коллоидов, осаждения красящих веществ. Для интенсификации процесса в вино вводят дополнительные центры кристаллизации: порошок битартрата калия — 4 г/дм3 (контактный способ). Таким образом, при охлаждении вин протекают следующие физико-химические процессы и явления: формирование центров кристаллизации винного камня и коагуляции коллоидов; рост кристаллов и хлопьев; седиментация веществ.

На первый процесс влияют степень и скорость охлаждения. Чем ниже температура, тем энергичнее образуются кристаллы, а также коагулируют и осаждаются коллоиды. Однако замерзания допускать нельзя, так как после этого возникает нежелательный привкус. Охлаждают вина до температуры замерзания (°C): столовые — до —4...—5, крепленые — до —7... ...—8. Скорость охлаждения также неодинаково влияет на количество солей, переходящих в осадок. При замедленном охлаждении наблюдается пересыщение растворов и запаздывание выпадения солей (явление гистерезиса).

Рост кристаллов винного камня и хлопьев коллоидов зависит от продолжительности выдержки охлажденного вина. Образовавшиеся кристаллы растут с момента достижения температуры —5°C и до начала осаждения (3...5 сут).

На процесс седиментации кристаллов и хлопьев влияют состав вина, слизистые вещества, вместимость резервуара и др.

Чем ниже температура, тем энергичнее проходит коагуляция и полнее осаждаются кристаллы. В результате облегчается фильтрация.

Выделение винного камня повышается в пределах pH 2,8... ...3,5. Растворимость его обратно пропорциональна росту значения pH и крепости вина. В крепленых винах кристаллизация протекает быстрее, осадок больше.

Охлаждают вина после оклейки и фильтрации, чтобы освободить их от защитных коллоидов. Перед охлаждением вино нельзя нагревать, поскольку в данное время накапливаются защитные коллоиды, тормозящие осаждение винного камня. В винах, обработанных ультразвуком и выдержанных при температуре —5 °C, благодаря глубокому внутреннему перемешиванию битартрат выпадает интенсивнее, но плохо осаждается кальций.

Содержание кальция в сусле составляет 70...90 мг/дм3. Значительное количество его вводят при обработке бентонитом (20... 100 мг/дм3) и фильтрации (2...4 мг/дм3).

После хранения вина в железобетонных резервуарах при меловании сусла или вина содержание кальция достигает 150...200 мг/дм3. В результате изменения условий среды такой раствор может помутнеть. Летом наличие кальция возрастает, зимой уменьшается (осаждение холодом). Кальций осаждают добавлением D-винной кислоты. Она реагирует с L-винной кислотой вина, образуя нерастворимую кальциевую соль DL-винной кислоты.

Катионы кальция сорбируют и пектиновыми веществами. Концентрация кальция максимально снижается при дозе сорбента 4 г/дм3. Пектовой кислотой обрабатывают вина с высокими значениями pH, пектатом натрия — с низкими. Продолжительность обработки, то есть контакта виноматериала с сорбентом, тем меньше, чем выше степень измельчения последнего, и составляет 0,5...5 ч.

Яблочно-молочное брожение лучше всего интенсифицирует осаждение винно-кислых солей во время формирования вин. Увеличением pH до 3,6 облегчают осаждение битартрата. Сульфитация задерживает данный процесс.

При повышении температуры вина соли винной кислоты снова переходят в растворимое состояние, теряется эффект обработки холодом. Поэтому снимают вино с осадка винного камня через фильтр при температуре охлаждения (холодная фильтрация).

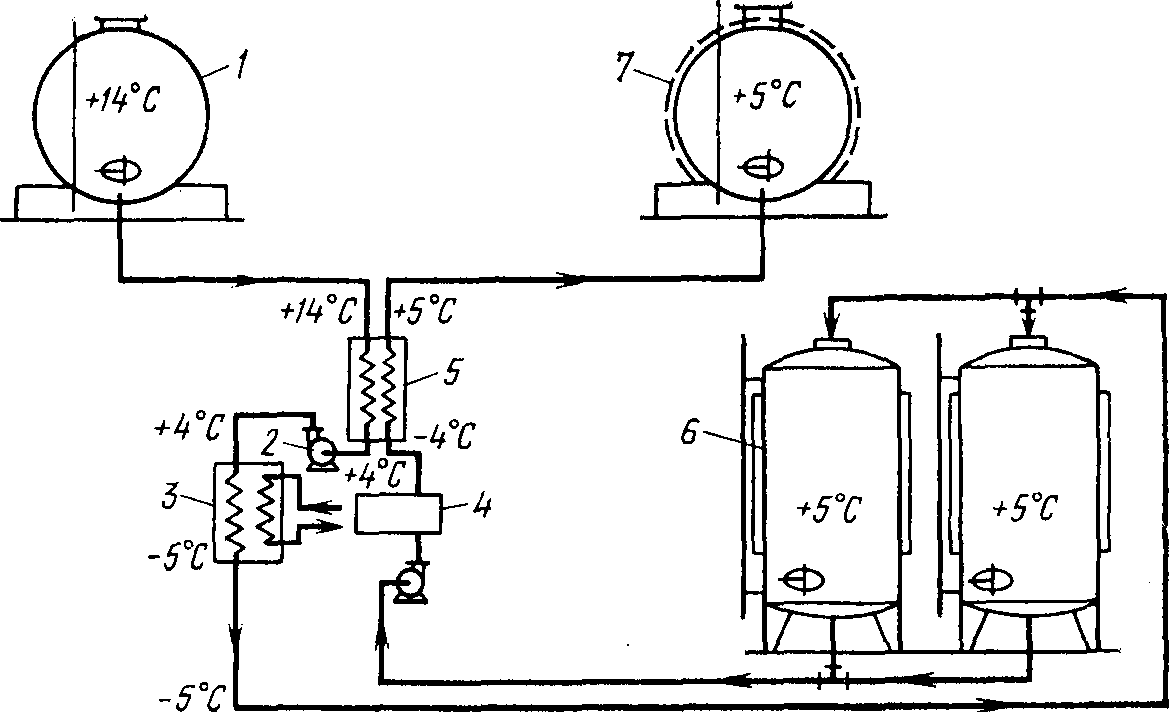

Рис. 24. Схема обработки вин холодом:

1 — резервуар для необработанного вина; 2 — насос; 3 — теплообменник второй ступени охлаждения; 4 — пластинчатый фильтр; 5 — теплообменник-рекуператор; 6 — кристаллизатор; 7— приемник обработанного вина.

Способы и режимы обработки.

Выбирают под руководством лаборатории. Обычно вино пропускают через двухпластинчатые теплообменники ВОУ-5 и ВОУ-2,5 (рис. 24), где первый работает как рекуператор, второй — как блок охлаждения вина рассолом. Операцию проводят и на установках типа ВУНО с непосредственным охлаждением продукта. Охлажденное вино выдерживают в термоизолированных резервуарах, исключающих обогащение продукта металлами, не менее 4 сут (время роста и осаждения кристаллов). Иногда совмещают обработку холодом с обработкой бентонитом или оклейкой.

В потоке вино обрабатывают холодом на линии производительностью 500 дал/ч. Охлажденное вино циркулирует в кристаллизаторе в восходящем потоке таким образом, что кристаллы в противопотоке быстро увеличиваются в объеме и удаляются со дна. Выходящее сверху вино фильтруют при низкой температуре. Поскольку такая обработка связана со значительными энергозатратами, ординарные вина часто охлаждают естественным холодом (зимой) в резервуарах под открытым небом.

Для стабилизации винного камня используют и способ электродиализа (как разновидность мембранной технологии). Через селективные мембраны ионы переносятся под действием электрического тока. Мембраны МК-40 изготовляют из катионообменной смолы, в состав мембран МА-40 входит анионообменная смола.

Электродиализ проводят в аппарате, где, как и в фильтре- прессе, чередуются рабочие камеры (с вином) и промежуточные (с раствором электролита). Срок обработки 10...40 с. Производительность одного блока установки около 100 дал/ч. Содержание калия в вине снижается не более чем на 100 мг/дм3.

Кроме удаления солей винной кислоты, применяют способы, предотвращающие их выпадение (для столовых и крепких ординарных вин). Для этого в вина вводят вещества защитного действия, тормозящие кристаллизацию и возникновение помутнений. Наиболее широко используют метавинную кислоту. Она представляет собой твердый стекловидный продукт белого или слегка желтоватого цвета, хорошо растворимый в воде. Учитывая высокую гигроскопичность, кислоту хранят в герметичной некорродирующей таре.

Раствор метавинной кислоты вводят в вина после оклейки перед последней фильтрацией в дозе 0,8...2 г/дал и хорошо перемешивают. Ее стабилизирующее действие зависит от температуры дальнейшего хранения и транспортирования вина. Продолжительность стабилизации составляет (мес): при температуре 5 °C — до 12; 15 °C — до 7; 20 °C — до 3. Срок действия кислоты сокращается, если обработку проводят в присутствии кальция.