УЛУЧШЕНИЕ ПОЧВЕННОЙ СРЕДЫ И ОМОЛОЖЕНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ ВИНОГРАДА НА ПЛОДОНОСЯЩИХ НАСАЖДЕНИЯХ

И. И. ЛИТВИНОВ

Значительная часть важнейших агротехнических приемов сводится к воздействию на растение через почву. Глубокое рыхление почвы, глубокое внесение удобрений, орошение и т. д. непосредственно изменяют среду, в которой находится корневая система растения. Поэтому расширение и углубление наших знаний по воздействию на почвенную среду и корневую систему винограда имеет большое значение для повышения эффективности всех других мероприятий по уходу за насаждениями.

Виноградные насаждения закладываются, как известно, на десятки лет. Посадке винограда предшествует глубокая плантажная вспашка. При подъеме плантажа верхний слой почвы запахивается и одновременно перемешивается с нижележащими слоями в зоне распространения главной массы всасывающих корней винограда.

В первые годы после подъема плантажа почва сохраняет благоприятные условия для жизнедеятельности виноградных кустов, а затем она сильно оседает и уплотняется. Условия для роста и плодоношения виноградных кустов в связи с этим ухудшаются.

Для возвращения почве свойств, приобретенных ею в первые годы после плантажа, в междурядьях виноградников необходимо периодически проводить глубокое рыхление почвы. Оно создает условия для хорошего поглощения почвой влаги и ее свободного проникновения в глубокие почвенные горизонты (в зону развития основной массы корней винограда). Это значительно уменьшает поверхностный сток влаги. По данным И. И. Жигалова [26], увеличение глубины вспашки на 10 см (с 20 до 30 см) уменьшает сток не менее чем на 12—16% при условии, если глубокая вспашка произведена поперек склона.

Глубокая обработка почвы необходима также для помещения малоподвижных форм удобрений в зону развития основной массы корней винограда. Исследованиями ряда авторов [2, 3. 4, 7, 8, 12, 14, 16, 17, 18, 25, 34, 35, 36, 38, 55, 61, 63, 64, 69, 70], проведенными в различных условиях культуры винограда, установлено, что глубокое внесение удобрений под виноградный куст является более эффективным по сравнению с поверхностным. При поверхностном способе удобрения в значительной степени не используются растением, так как наибольшее их количество расположено выше основной массы корней.

По данным Гольденвагена [75], растение вполне нормально развивается при местном внесении удобрений, если только часть корней приходит в соприкосновение с удобрениями.

И. И. Колосов [32], изучая роль отдельных корней и частей корневой системы в питании злаковых растений с применением изотопа фосфора Р32, пришел к выводу, что любой корень или группа корней, войдя в контакт с очагом удобрений, будет снабжать поглощаемым из этого очага питательным веществом все органы растения. При поглощении веществ корневой системой с равномерным распределением их в питательной среде корни работают с неполной мощностью. «В определенных условиях среды интенсивность работы отдельного корешка или группы корней может увеличиваться в несколько десятков раз под влиянием потребности растения в питательных веществах, подаваемых этими корнями» [32].

Эти выводы делают более обоснованными и понятными существующие приемы внесения минеральных удобрений, различающиеся характером размещения удобрений в почве. Так, при ленточном способе в очагах внесения удобрений создается высокая концентрация питательных веществ, вследствие чего после взаимодействия с почвой удобрения в значительной части остаются доступными для растения и поэтому легче усваиваются близко расположенными корнями. Этим и объясняется высокая эффективность глубокого внесения удобрений на виноградниках ленточным способом. При разбросном способе значительная часть удобрений оказывается недоступной для растений, так как при большой поверхности соприкосновения происходит значительное поглощение удобрений почвой и поэтому усвояемость их для растений снижается.

Большинство исследователей рекомендуют вносить фосфорно-калийные удобрения, как малоподвижные, еще с осени при условии заделки их в более глубокие слои почвы. Это должно обеспечить фосфорно-калийным питанием основную зону развития питающих корней. Азотные удобрения рекомендуется вносить весной.

Однако в последние годы наукой установлено, что синтез первичных белков происходит не только в надземной части растения, но и в активной части корневой системы, причем этот синтез совершается все время, пока температура в почве не упадет ниже 0, т. е. даже в осеннее время. Отсюда следует, что, во-первых, можно некоторую часть азотного удобрения вносить с осени, не опасаясь вымывания азотнокислых солей в глубокие слои почвы. Во-вторых, осенний запас первичных белковых соединений в растении в ранневесеннее время быстро продвинется к точкам роста куста и снабдит их материалом для развития новых листьев и корней.

Проф. В. А. Колесников [31] рекомендует вносить осенью под плодовые деревья не только фосфорно-калийные, но частично также и азотные удобрения. Он отмечает, что это вполне согласуется с жизнедеятельностью корневой системы в осенний период.

Питание растений в почве связано с деятельностью почвенной микрофлоры. Микроорганизмы участвуют в мобилизации почвенного плодородия (минерализации органических остатков, растворении труднорастворимых соединений, выветривании материнской породы) или в повышении этого плодородия (фиксация атмосферного азота) и т. д. Е. И. Ратнер и И. И. Колосов [58] отмечают, что использование растениями питательных веществ из малоподвижных труднорастворимых соединений почвы осуществляется путем активного воздействия корней и развивающихся вокруг них микроорганизмов на твердые частицы при тесном контакте с ними. «Чем выше размеры этого контакта, чем более мощно развита корневая система, особенно ее мелкие разветвления, тем успешнее идет использование растением естественного плодородия почвы». Микроорганизмы играют важную роль не только в превращении элементов почвенного питания в удобоусвояемую для растений форму, но и принимают непосредственное участие в усвоении их корнями растений. Подтверждением этого служит явление бактерио- и микотрофизма [19].

По вопросу о роли микрофлоры в питании растений имеются существенные разногласия. Некоторые ученые ставят под сомнение способность высших растений к автотрофному питанию за счет использования минеральных веществ почвы. Они утверждают, что растения могут использовать минеральные вещества лишь после предварительной их переработки почвенными микроорганизмами. Однако это противоречит хорошо известным фактам выращивания нормальных растений на растворах минеральных солей при сохранении полной стерильности корнеобитаемой среды. Против этих утверждений говорят также факты о том, что растения снабжаются минеральными веществами не только через корпи, но и через листья.

Е. И. Ратнер и И. И. Колосов [58], А. В. Петербургский [52] и другие отмечают, что высшее растение способно непосредственно использовать доступные для него минеральные вещества почвы или вносимые удобрения. Этим они не отрицают возможности прямого участия микроорганизмов в процессе питания высшего растения в естественных условиях: обмен витаминами между высшими растениями и почвенными микроорганизмами, многие из которых являются продуцентами витаминов; поглощение корнями растений из внешней среды различных антибиотиков, продуцируемых микроорганизмами, и т. д.

Установлено, что корни растений в свою очередь создают вокруг себя в почве благоприятные условия для существования и деятельности микроорганизмов. Корневые выделения (органические кислоты, аминокислоты, сахара и другие вещества) и продукты разложения отмерших корней служат пищей для микроорганизмов. Обычно около корней микроорганизмов находится больше, чем вне корневой зоны.

Орошение, глубокое рыхление почвы, внесение удобрений повышают активность ризосферных микроорганизмов.

По данным A. И. Ахромейко и В. А. Шестаковой [5], С. А. Самцевич [62] и других, при меньшей влажности среды количество и деятельность ризосферных микроорганизмов понижаются.

Несмотря на важную роль микрофлоры в питании растений, влияние глубокого рыхления с внесением удобрений на состав и количество основных групп почвенных микроорганизмов в различных экологических условиях изучено недостаточно.

Путем глубокого рыхления почвы, глубокого внесения удобрений удается не только улучшить почвенную среду, но и хирургически воздействовать на корневую систему виноградного куста. Η. П. Бузин [13], А. О. Саникидзе [63], Н. И. Скляр [66], Π. М. Бушин [18], Η. Т. Паныч [51] и другие отмечают, что периодическое глубокое рыхление способствует омолаживанию корневой системы винограда; обрезанные при этом корни в разрыхленной и удобренной на большую глубину почве развиваются интенсивнее.

С. А. Мельник и Г. Ф. Туринский [48] считают, что глубокое рыхление и внесение удобрений оказываются наиболее эффективными при одновременном проведении обрезки корней. О положительном действии обрезки некоторого количества корней еще в 1941 г. на конгрессе виноградарей в Монпелье говорил Кудер, считая обрезку одним из лучших методов омолаживания корневой системы виноградного куста (пит. по [78]). На основании своих наблюдений и практиков-виноградарей он указывает, что при перерезании крупных корней на расстоянии 20 см от штамба куста в первый год наблюдается депрессия в росте, а на второй год куст становится более мощным.

Д. Ф. Проценко и Л. К. Полищук [57] указывают, что при регенерации омолаживаются как отдельные участки, так и целые органы растения; повышается интенсивность общей жизнедеятельности всего организма, находящегося на грани отмирания; происходит коренная перестройка организма и замена старых участков тканей и органов вновь образовавшимися.

«Вообще термин регенерация,— указывает Η. П. Кренке [39].-- предполагает, что регенерированные элементы окажутся омоложенными в отношении материнской части на относительно длинный промежуток времени».

Омолаживание виноградников производится также путем укладки отводок, катавлака [1, 9, 10, 54, 72].

В настоящее время в виноградарстве применяется сравнительно новый прием — периодическое обновление плантажа путем глубокого безотвального рыхления междурядии с одновременным внесением удобрений. Положительное влияние его на урожайность виноградников отмечено многими исследователями в самых разнообразных условиях [8, 11, 13, 15, 27, 33, 38, 40, 51, 54, 65-67, 69, 71, 77].

С. А. Мельник и Г. Ф. Турянский [48] на виноградниках нижнеднепровского песчаного массива провели ряд опытов на сортах Серексия и Каберне-Совиньон по определению влияния глубокого (70—80 см) рыхления почвы (сусоляжа) на рост корневой системы, распространение ее в междурядьях виноградника и урожай винограда. Они убедились в положительной роли сусоляжа независимо от способов и времени его проведения. Это выражалось, прежде всего, в бурном нарастании корневой массы, в усилении роста надземной части и увеличении урожайности виноградных кустов.

Многие исследователи [6, 20—24, 28, 37, 49, 56, 60, 68, 73] также отмечают положительное влияние периодической глубокой обработки почвы в междурядьях садов на рост и урожайность плодовых деревьев.

А. Л. Подражанский [53], Глимерот [76], Π. М. Бушин [18,], Е. Г. Романова [59] рекомендуют проводить на плодоносящих виноградниках такое рыхление с внесением удобрений для создания условий для более глубокого распространения корневой системы винограда в почве.

Видоизменения приема «обновление плантажа» известны в практике виноградарства: внесение виноградарями Прованса удобрений в глубокие канавы, вырытые посередине междурядий [29], оригинальный астраханский метод «облунивание», описанный Я. И. Потапенко [54]. При «облунивании» на расстоянии в среднем около 40 см от куста копают яму глубиной 50—65 см и шириной 60—100 см и более. Яму заполняют остатками органических материалов, удобрениями и землей. На 2-й год содержимое ямы несколько оседает. В нее подсыпают навоз, перегной и перекапывают, а на 3-й год «облунивание» производят с другой стороны куста. Иногда между двумя кустами в ряду делают сплошную яму, но через один куст. Агроприем «облунивание» кустов возник в связи с необходимостью обогащения супесчаных почв питательными веществами. Его применяли на виноградниках, начиная с 3-го года жизни кустов. Однако значение этого приема возрастает по мере старения кустов. «Облунивание» сопровождается обрезкой корней. Удаление части проводящих корней сокращает пути передвижения питательных веществ. Деятельная корневая система оказывается в местах наилучшего сочетания условий увлажнения, аэрации и питания (почти у самого основания куста).

Коренное улучшение почвенной среды путем систематического применения «облунивания» требовало очень больших затрат труда, но эффективность этого приема, несомненно, высокая. При густоте посадки 1200 кустов на 1 га один куст давал урожай винограда от одного до двух пудов.

В связи с тем, что при глубоком внесении удобрений часть корней обрезается рыхлящими органами машины, некоторые исследователи ставят вопрос об изыскании новых способов внесения удобрений на большую глубину, позволяющих не затрагивать корневую систему винограда.

В. Д. Корнейчук и Е. К. Плакида [36] считают, что для внесения удобрений на виноградниках нужна такая машина, которая, не нарушая корневой системы, укладывала бы удобрения на требуемую глубину— 35—40 см.

А. Н. Коденко [30] отмечает, что способы внесения удобрений должны быть направлены к тому, чтобы помещать их ближе к корням, но не повреждать последние. Этим требованиям отвечают растениепитатели, устроенные по принципу шприца, которыми можно вносить удобрения на любую глубину, не повреждая корней. Иначе говоря, автор считает обрезку корней во всех случаях вредной. Рыхление в междурядьях следует проводить, по ее мнению, только на глубину 25—30 см. Такой вывод теоретически неправилен, противоречит производственным опытам и экспериментальным данным.

Редакция журнала «Сад и огород» в 1952 г. открыла дискуссию по статье А. И. Коденко, в которой приняли участие Η. П. Бузин [15], А. П. Чефранов [71], Η. Т. Паныч [51], Я. И. Потапенко [54], А. К. Кондион [33] и др. Дискуссия показала, что по ряду затронутых вопросов экспериментальных данных недостаточно: были выявлены неточности в оценках отдельных приемов с точки зрения воздействия их на корневую систему винограда.; одновременно прояснилась значимость самой проблемы.

Необходимо отметить, что в литературе по виноградарству нет должного освещения агроприемов, при которых применяется обрезка корневой системы. Проф. М. Ф. Щербаков [74] упоминает; «Если мы, ради наших культурных целей, оказываем воздействие на растение для усиления его плодоношения, изменяя его форму путем обрезки, то не можем ли мы также влиять на корневую систему, усиливая ее рост, развитие, например, образование более мелких корней».

Эти вопросы должны быть освещены для того, чтобы установить верное направление исследований, связанных с воздействием тех или иных приемов на корни виноградных кустов.

Ссылка А. И. Коденко в статье на И. В. Мичурина не к месту. Ошибочным будет представление, что И. В. Мичурин во всех случаях своей работы старался проявлять только бережное отношение к растениям, в том числе и к корневой системе. Высоко оценивая значение глубокой перекопки почвы в молодых садах для правильного формирования корней плодового дерева, И. В. Мичурин еще в 1914 г. писал [50]: «...не следует бояться, если при такой перекопке будут обрезаны концы выступивших за границу ямы корней. Это только принесет пользу, вынудив корни к большему ветвлению в рыхлой почве».

В нашей стране имеется богатый опыт по улучшению среды произрастания виноградного куста с одновременным воздействием на корневую систему: омолаживание кустов способом, именуемым «люгенда», на неукрывных виноградниках Дербентского района; систематическое омолаживание кизлярских виноградников; омолаживание кустов астраханских виноградников методом «осадки» или «подвертки» отдельных рукавов на глубину 50—60 см; уже описанный производственный опыт астраханского виноградарства «облунивания» кустов и др. Все эти ценные приемы не получили широкого распространения только потому, что осуществлялись исключительно ручным способом.

В настоящее время назрела необходимость разработать приемы систематического улучшения почвенной среды и способы периодического омоложения корневой системы винограда уже на основе применения механизации.

С этой целью с учетом проведенных ранее исследований [41—47] с 1961 по 1964 г. во ВНИИВиВе и в производственных условиях мы испытывали некоторые эффективные варианты по улучшению почвенной среды и омоложению корневой системы винограда.

Вариант I - осеннее (после уборки урожая) глубокое (55—60 см) рыхление почвы с внесением удобрений в две строки (на глубину 40— 15 см) и одновременной обрезкой корней на расстоянии 60 см от ряда кустов проводилось через междурядье: в первый год в нечетных, а во второй год в четных. На третий год эту работу выполняли вновь в нечетных междурядьях, но уже по центру междурядий, а на четвертый год 15 четных. Удобрения вносили из расчета Ν50Ρ75Κ50 кг. действующего вещества на 1 га.

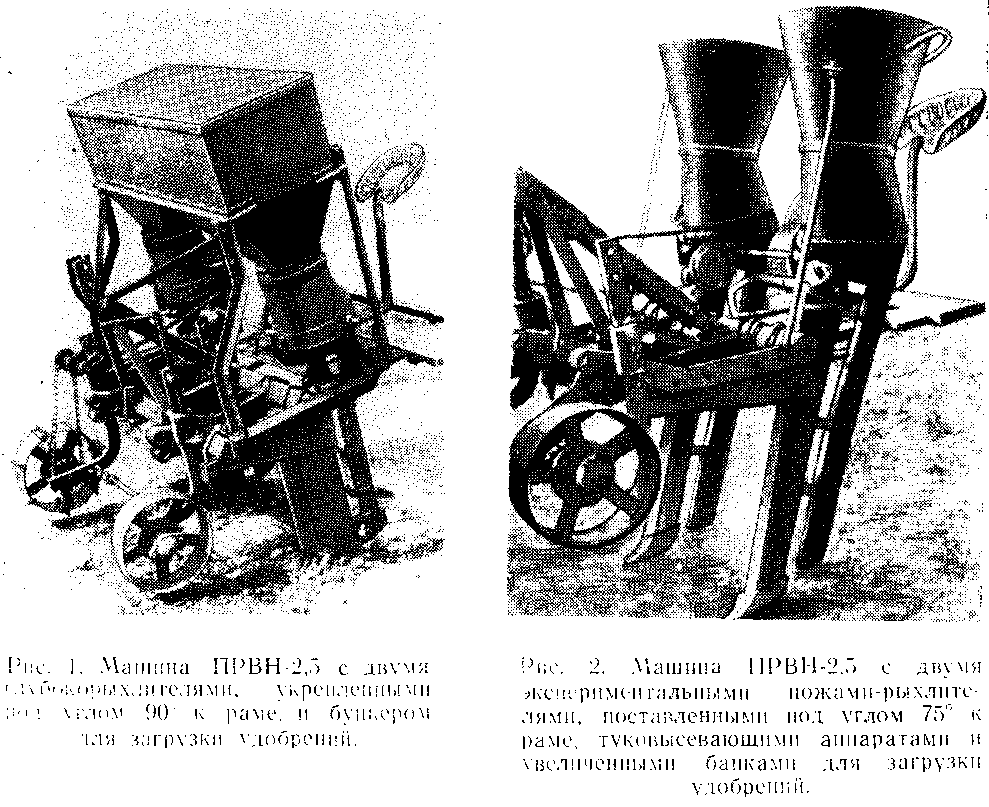

Работу осуществляли приспособленной для этой цели машиной ПРВН-2,5 с новым набором рабочих органов — ножей-рыхлителей на тяге тракторов Т-50В, КДП-35, КД-35.

Вариант II (контроль) —без глубокого рыхления почвы и без обрезки корней. Опыт проводился в четырехкратной повторности (по (1,5 га в одной повторности) с сортами; Цимлянский черный и Плечистик (возраст 13 лет) в Цимлянском винсовхозе (кварталы 40, 41), Алиготе (возраст 20 лет) в винсовхозе «Реконструктор» (кварталы 43, 14, 45).

Чтобы выяснить, с какого возраста насаждений целесообразно применение изучаемых агроприемов — глубокое рыхление почвы виноградников с внесением удобрений и одновременной обрезкой корней, в опыт были включены также насаждения шести- и одиннадцатилетние. Контрольными были делянки, на которых почва не подвергалась глубокому рыхлению и не проводилась обрезка корней. Для опыта брали сорта Гарс Левелю, Алиготе (ОПХ ВНИИВиВ—21 участок и кварталы 30-31). Площадь одной делянки под каждым сортом равнялась 0,25 га. Опытные насаждения винограда размещались рядами на шпалере. Формировка кустов — веерная, многорукавная, систематически омолаживаемая.

Почвенную среду и надземную часть растений изучали по методике ВНИИВиВ (г. Новочеркасск), исследования корневой системы — методами «скелета», «монолита» и «стационара».

В 1960 1961 гг. совместно с отделом механизации проведена работа по усовершенствованию приспособлений к машине ПРВН-2,5 для глубокой обработки почвы с внесением удобрений и обрезкой корней. Вначале на ПРВН-2,5 был укреплен бункер и два рыхлителя с туко-высевающими аппаратами для глубокого внесения удобрений на тяге трактора ДТ-54А. Бункер вмещал 400 кг минеральных удобрений (рис. 1). Наблюдения за работой агрегата показали, что крепление рыхлителей под углом 90° к раме машины, как это делается на выпускаемых заводом ПРВН-2,5, недопустимо: в процессе работы обрывается значительное количество корней винограда вблизи основания штамба. Этому способствует также наличие на конце рыхлителя массивного долота, служащего для лучшего его заглубления в почву.

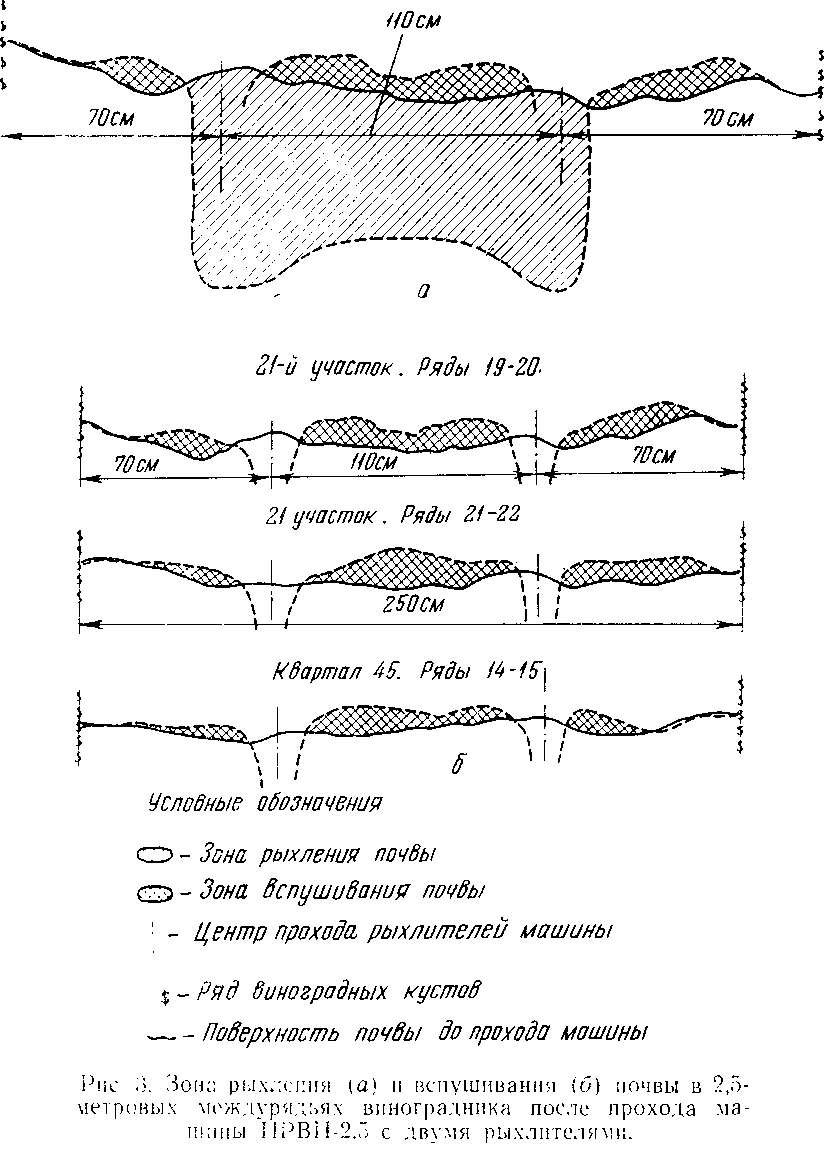

Туко-высевающие приспособления к ПРВН-2,5, выпускаемые заводом, высевают только половину нормы удобрений, необходимых для глубокого внесения на виноградниках осенью. Применять в качестве тяговой машины трактор ДТ-54А для выполнения этих операций вслед за уборкой урожая винограда, когда крона кустов еще густая, весьма трудно без повреждения кустов гусеницами трактора. Поэтому в 1961 г. для проведения наших опытов на раме ПРВП-2,5 по углом 75° были укреплены два экспериментальных ножа-рыхлителя (рис. 2).

Такое крепление способствовало лучшему заглублению рабочих органов в почву и обработке корней. Кроме тою, путем увеличения в 2 раза скорости вращения тарелок высевающих аппаратов, благодаря соответствующему подбору зубчатых шестерен, а также увеличения выходных отверстий, высев удобрений повысился до 700 кг/га при работе через междурядье, т. е. приблизился к норме. Емкости заводских банок для загрузки удобрений были увеличены.

Машине ПРВП-2,5 с приспособлениями монтировали на тракторе КД-35 с выносным гидроцилиндром или с трактором Т-50В, которые могут свободно перемещаться в 2,5-метровых междурядьях виноградников.

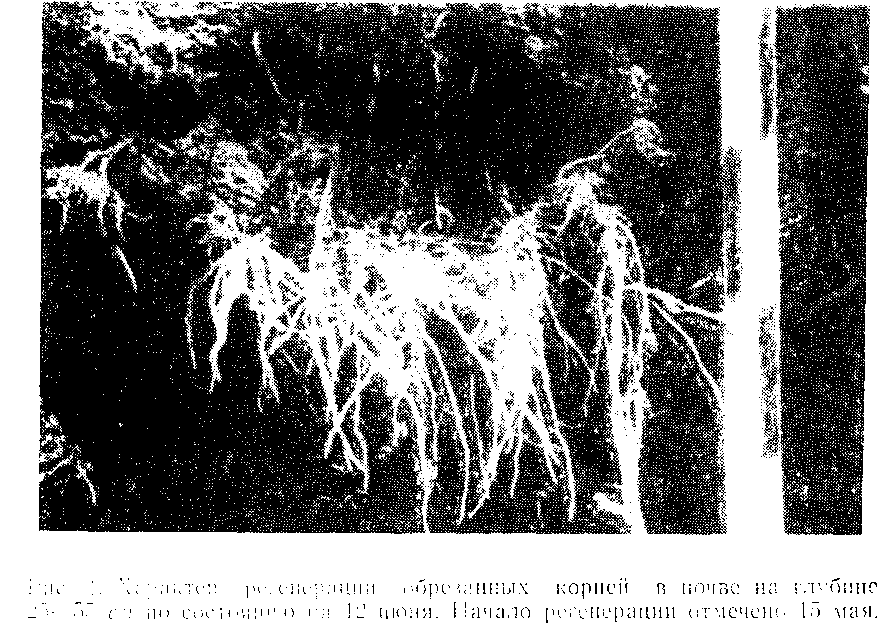

Исследования показали, что глубокое рыхление положительно влияет на физические свойства и водно-воздушный режим почвы. С помощью замеров вертикальных профилей поверхности почвы на виноградниках профилографом, проведенных до и после прохода машины, выявлено, что осеннее глубокое рыхление двумя рабочими органами на глубину 55--60 см способствует «крошению» и «вспушиванию» почвы ( рис. 3, а, б).

Более рыхлое сложение почвы после глубокой обработки и высокая порозность определяют не только ее благоприятный воздушный режим, но и высокую величину водопроницаемости, а следовательно, более высокий коэффициент полезного использования выпадающих атмосферных осадков, а также поливной воды при орошении.

Таким образом, глубокое рыхление способствует более интенсивному увлажнению почвы, накоплению в ней значительных запасов воды и меньшей водоотдаче.

Глубокое внесение удобрений в зону распространения основной массы корней улучшает также условия питания виноградных кустов.

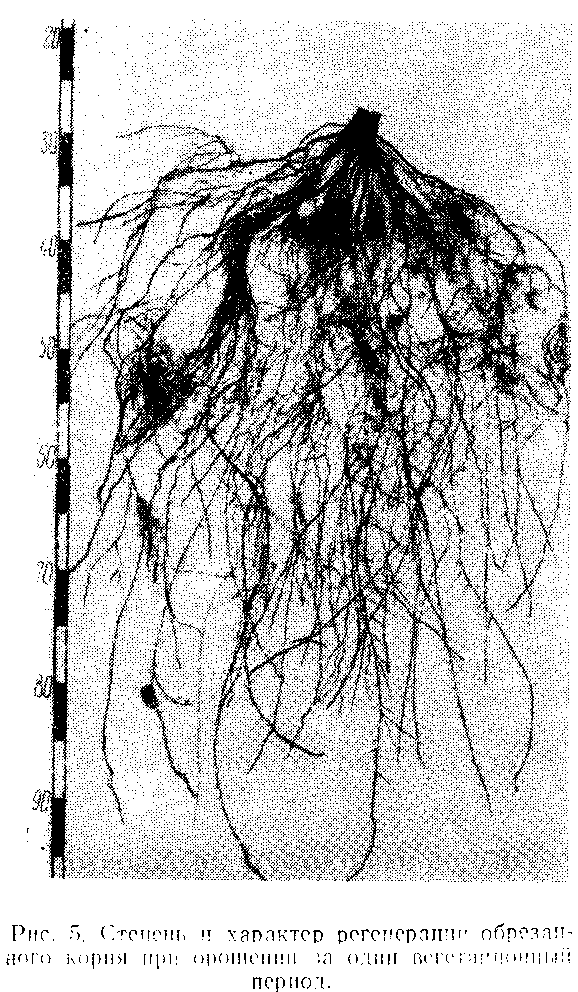

Раскопки корневых систем показали, что корни винограда, обрезанные осенью при проведении глубокого рыхления с внесением удобрений, энергично отрастают на глубине 25—55 см, образуя густую сеть белых деятельных корешков (рис. 4).

В начале регенерации преобладают осевые или ростовые всасывающие корни диаметром 0,8—3 мм с быстрым поступательным ростом. Они направляются в сторону междурядья под углом 35—10о. К середине июня большая часть этих корней достигает длины 20 см, энергия роста составляет 0,7 см в сутки. У основания корней в свою очередь появляются белые корешки 2-го порядка диаметром 1,5 мм и длиной 3-4 мм.

За 2 месяца (к середине июля) отрастающие корни доходят до центра междурядий шириной 2,5 м. Активный рост надземной части кустов и повышение температуры корнеобитаемого слоя почвы усиливают энергию регенерации осевых корней в июне и в первой половине июля до 1,2 см в сутки. Отрастающие корни достигают длины 73 см. и глубины 60 см. У кустов без обрезки корней и с неизмененными условиями почвенной среды не бывает такой интенсивности роста.

В рыхлой и увлажненной зоне отрастающие корни отличаются большим диаметром и длиной, боковые ответвления их более длительный срок остаются белыми и сочными. В уплотненной и особенно сухой почве эти корни имеют много искривлений и раньше приобретают коричневый цвет.

В июле отрастающие корни кустов соседних рядов густо заполняют всю разрыхленную зону междурядий.

Наиболее активно корни восстанавливаются со 2-й половины мая и до 2-й половины июля.

После обрезки максимальное развитие корней и интенсивное образование деятельных корешков происходит в слое почвы от 20 до 50—60 см, т. е. в рыхлом, достаточно увлажненном и удобренном.

Необходимо отметить, что до июля наиболее активная регенерация у корней проходит в почве до глубины 30—40 см, а после июля — от 30—40 до 60 см и более. Это явление объясняется значительным снижением влажности в июле в верхнем слое почвы.

Наиболее активная регенерация и ветвление корней происходят, если наряду с глубоким рыхлением и внесением удобрений проводится орошение (рис. 5).

К концу августа большая часть регенерированных корней имеет длину 60-70 см, а отдельные корни — 100 см. Если в июле отрастающие корни распространяются только в рыхлой зоне почвы, то к концу августа их можно обнаружить на глубине 80—90 см. Удобрения, внесенные на глубину 45-50 см, густо опутываются сеткой молодых корней.

Таким образом, в результате обрезки корней и улучшения почвенной среды у виноградных кустов отрастают новые мочковатые корни, обладающие повышенной жизнедеятельностью. Все это оказывает положительное влияние на рост и плодоношение виноградных кустов.

Это объясняется, во-первых, тем, что значительная часть корней регенерирует уже к середине лета и отличается высокой активностью, во-вторых, создаваемые глубоким рыхлением более благоприятные условия почвенной среды резко активизируют деятельность всей корневой системы виноградного куста. Поэтому наибольшей эффективности на этом фоне достигает применение удобрений и орошение.

Омоложение корней нельзя рассматривать в отрыве от других агротехнических воздействий. Оно дает наибольший эффект только при одновременном улучшении условий произрастания.

Улучшение почвенной среды и омоложение корневой системы по принятой нами схеме способствовало усилению роста и плодоношения виноградных кустов и обеспечило повышение урожайности насаждений в среднем на 20-25% (таблица).

Урожайность повышалась как за счет лучшего налива ягод и увеличения среднего веса гроздей, так и за счет увеличения количества гроздей на кустах.

По вариантам опытов не наб. подалось значительных различии в содержании сахаров и кислот в соке ягод.

Данные таблицы (по сорту Алиготе) говорят о том, что изучаемые агроприемы целесообразно применять на виноградниках, начиная уже с 6-летнего возраста. Однако на виноградниках старшего возраста получен еще более высокий эффект.

Количественные и качественные показатели урожая в опытах по улучшению почвенной среды и омоложению корневой системы винограда на плодоносящих насаждениях различного возраста (Ростовская область)1