Органическое вещество, составляющее биомассу растений, образуется в процессе фотосинтеза из углекислого газа и воды за счет энергии поглощенной растениями ФАР. Связанная в урожае энергия ФАР является, таким образом, энергетическим выражением продуктивности фитоценоза.

Уже первые исследования показали, что между интенсивностью фотосинтеза единицы площади листа в единицу времени и накоплением биомассы растения отсутствует прямая зависимость (Тагеева, 1931; Катунский, 1941). В балансовом уравнении Иванова (1941) общая продуктивность фотосинтеза рассматривается как функция средней за учетный период интенсивности фотосинтеза величины фотосинтезирующей поверхности и рабочего времени. Уравнение учитывает также интенсивность дыхания и объем дышащей массы растения.

С развитием работ по проблеме "Фотосинтез и урожай" возникло представление о фотосинтетической деятельности растений как сложной совокупности процессов, в основе которых лежит поглощение растениями в фитоценозах энергии ФАР, и использование ее в процессе фотосинтеза на формирование урожаев (Ничипорович, 1956, 1966, 1966а, 1977).

Фотосинтетическая деятельность растений характеризуется интенсивностью фотосинтеза листьев и качественным составом образующихся в них биопродуктов, ходом роста вегетативных органов и листовой поверхности, накоплением биомассы растений, распределением продуктов фотосинтеза между вегетативными и репродуктивными органами и др.

Фотосинтетическая деятельность растений находится под постоянным влиянием состояния и динамики внешней среды. В отличие от одиночно стоящего растения на фотосинтетическую деятельность растений в ценозах оказывает влияние ценотическое взаимодействие растений, проявляющееся в конкуренции растений за условия жизни.

Как процесс формирования урожая фотосинтетическая деятельность растений подчиняется определенным законам и поддается количественному и качественному описанию, моделированию и управлению.

В основе работ по программированному получению урожаев лежит уравнение урожая, предложенное Ничипоровичем (1956). Уравнение дает количественное выражение зависимости биологических урожаев от размеров и работы листового аппарата с учетом качественной направленности процесса:

где Убиол — общий вес сухой биомассы растения; Фсо2 — интенсивность фотосинтеза (количество усвоенной СO2 в g/м2.день); Кэф— коэффициент эффективности фотосинтеза (отношение фактически накопленной сухой массы урожая к количеству усвоенной СO2); Л—площадь листьев (м2/ha); и — число дней продукционного периода.

Общий биологический урожай (Убиол) представляет собой сумму суточных приростов сухой массы растения. Зависимость хозяйственного урожая (зерно, плоды и др.) от биологического урожая представляется уравнением

где Кхоз — коэффициент хозяйственной эффективности фотосинтеза, характеризующий долю сухого вещества Ухоз от массы Убиол.

Для характеристики фотосинтетической деятельности растений наряду с размерами площади листьев используется показатель фотосинтетического потенциала (ФП). Он выражается в м2. днях и представляет собой сумму ежедневных площадей листьев растения или ценоза за вегетационный период или за какую-то его часть (ФП= ΣЛ.п). Показатель ФП является одним из основных при программировании урожая. Выражение ФСO2 х Kэф характеризует чистую продуктивность фотосинтеза (ЧПФ, или ,,нетто-ассимиляцию“), т. е. весовое количество суточного прироста сухого вещества растения в расчете на 1 м2 площади листьев. С учетом указанных преобразований уравнение (5) получит следующий вид:

Суточный прирост общей сухой массы биологического урожая определяется как произведение

На основе данных по фотосинтетической деятельности (Л, ФП, ЧПФ, С) с учетом факторов обеспечения (вода, минеральное питание и др.) определяется предполагаемое или планируемое нарастание биомассы по фазам вегетации на протяжении вегетационного периода для получения заданной величины Убиол с оптимальной структурой урожая (Кхоз).

Наивысшие урожаи могут быть получены при следующих оптимальных условиях (Ничипорович, 1956):

а) быстром развитии и сохранении в течение возможно длительного времени в активном состоянии большей площади листьев (Л);

б) наиболее высоких величинах интенсивности и коэффициентах эффективности фотосинтеза;

в) наиболее высокой чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ) и высоких суточных приростах (С) сухого вещества;

г) наилучшем распределении и использовании образуемых веществ на формирование хозяйственной части урожая (Кхоз);

д) наиболее полном использовании потенциального периода вегетации (n).

Таблица 1

Зависимость величины урожая винограда (кг) от площади листьев (т2)

кг сырой массы гроздей | 1 кг сахара ягод | Автор |

1,5-2 | _ | Kozina (цит. по Стоеву, 1973) |

1,3—2 | — | Захарова, 1964 |

0,8—1 | — | К1iewer, 1970 |

0,9-1,5 | — | Couvillon, Nakayama, 1970 |

2,0 | 10 | Мозер, 1971 |

U-1,7 | 7—12 | Писахов , 1962 |

0,7-1,3 | 4,4-7,5 | Liuni (цит. по Стоеву, 1973) |

0,7-1,2 | 3,8—5,7 | Амирджанов, 1963 |

| 10—15 | Стоев, 1973 |

— | 3,0—3,7 | Тодоров, Занков, 1964 |

— | 5,5—8,1 | Мельник, Анисимова, 1953 |

Для программирования урожая винограда представляет интерес показатель "продуктивности листьев", характеризующий количество сырого урожая или сахара гроздей1, произведенное в расчете на единицу площади листьев.

Следует отметить, что простой пересчет сырой массы или валового сахара гроздей на листовую площадь растения характеризует фактически сложившееся соотношение между площадью листьев и гроздями, но не потенциальную продуктивность листьев (ПЛ). Для получения характеристики потенциальной ПЛ необходимо, чтобы площадь листьев по отношению к гроздям находилась в оптимуме или ограничивала бы рост гроздей. Это достигается в опытах с различной нагрузкой побегами или путем частичного удаления листьев с побега при одновременном их кольцевании (Амирджанов, 1963).

В табл. 1 показаны полученные разными исследователями данные по продуктивности листьев винограда. Для возможности сопоставления они приведены нами к одной характеристике: площади листьев, необходимой для получения единицы урожая (1 кг сырой массы гроздей или 1 кг сахара гроздей).

Величина ПЛ винограда варьирует в широких пределах; от 3 до 15 м2/кг сахара и от 0,7 до 2,0 м2 /кг сырого урожая гроздей, что, очевидно, в большей степени вызвано разными методами расчета, чем фактической потенциальной продуктивностью листьев. Если с известным допущением усреднить соответствующие крайние значения, то необходимая площадь листьев составит для получения 1 кг сырого урожая ягод — 1—1,5 м2; для получения 1 кг сахара гроздей — 6—9 м2.

Эти величины практически идентичны для ягод с сахаристостью сока 17—18% при содержании сока в ягодах 80%.

Таким образом, по самой приближенной оценке при благоприятных условиях для получения 100 cwt гроздей при сахаристости сока ягод 17—18 % необходимо иметь на гектаре - 10—15 тыс. м2 площади листьев. Количество побегов, соответствующее этой площади листьев и необходимое для получения заданного урожая, будет зависеть от фитометрических характеристик побега и показателей его плодоносности: коэффициента плодоношения2 и средней массы грозди или, иначе говоря, от продуктивности одного побега.

Как показывают исследования, урожаи наиболее тесно коррелируют с размерами листовой поверхности. Следовательно, для получения планируемого урожая винограда необходимо иметь на гектаре такое количество нормально развитых побегов, ход роста которых обеспечил бы получение расчетной величины ФГТ. Это обстоятельство указывает на важность изучения закономерностей роста побегов винограда в зависимости от нагрузки побегами и гроздями, длины обрезки, формировки, фона питания и др. с целью установления "оптимального" хода роста.

При оптимальных условиях произрастания растения должны не только осуществлять большую фотосинтетическую работу, но и эффективно использовать продукты фотосинтеза на формирование хозяйственной части урожая— гроздей.

У винограда структура биологического урожая определяется как внешними факторами, так и природой самого растения. К числу "внутренних" факторов относятся такие, как сила роста куста, плодоносность побегов, величина грозди, нагрузка побегами и гроздями и др. У растений с одинаковой вегетативной массой величина Кхоз будет тем больше, чем выше плодоносность побегов. При одинаковой плодоносности уменьшение вегетативного прироста повлечет за собой повышение показателя Кхоз.

Величина Кхоз у винограда изменяется в больших пределах. У сорта Алиготе в зависимости от площади питания она изменялась от 0,45 до 0,57; у сорта Карабурну — от 0,60 до 0,67 (Плакида, 1967). У сорта Болгар (синоним Карабурну) в зависимости от высоты штамба величина Кхоз, изменялась от 0,48 до 0,71 (Панделиев, 1976). В опытах Стоева и Добревой (1976) у сорта Ркацители в приземной культуре Кхоз составил 0,45, а при штамбовой культуре — 0,73 при близких значениях Убиол (1,34 и 1,38 кг на куст).

1 Поскольку процентное содержание сахара в соке ягод в разных случаях неодинаково, правильнее характеризовать этот показатель не по сырому урожаю, а по количеству сахара гроздей.

2 Коэффициент плодоношения (Кпл) — среднее число гроздей на один развившийся побег.

По нашим данным у сорта Шабаш в зависимости от густоты посадки и формировки кустов величина Кхоз изменялась от 0,33 до 0,46; у сорта Рислинг рейнский — от 0,33 до 0,52. У сортов Пино гри, Мускат белый и Хиндогны в среднем за пять лет величина Кхоз составила соответственно 0,30, 0,47 и 0,36.

Задача состоит в том, чтобы при помощи различных агротехнических приемов находить для каждого отдельного случая оптимальную величину Кхоз, т. е. добиваться наилучшего перераспределения ассимилятов на формирование хозяйственного урожая. Вместе с тем величину Кхоз у винограда нельзя увеличивать беспредельно. Превышение Кхоз некоторого оптимального для конкретного случая уровня практически будет означать перегрузку кустов гроздями, и это может служить причиной ухудшения качества ягод и ослабления силы кустов. С точки зрения создания высокопродуктивных насаждений с оптимальной структурой кустов важным представляется подбор сортов, сочетающих высокие показатели плодоносности с относительно умеренным ростом побегов.

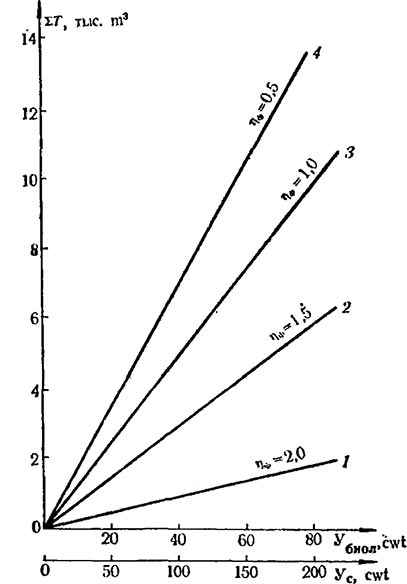

Получение планируемых урожаев винограда требует знания механизма взаимодействия показателей фотосинтетической деятельности. Пример такого взаимодействия показан на рис. 1.

Рис. 1. Графическое представление механизма фотосинтетической деятельности винограда в насаждении

1 — сухая биомасса (У); 2 — потенциальный хозяйственный урожай (Ухоз); 3 — хозяйственный коэффициент (Кхоз); 4 — чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ); 5 — реальный хозяйственный урожай (Ухоз 2)

С увеличением на гектаре площади листьев (ФП) растет величина Убиол, но не пропорционально, поскольку с ростом площади листьев снижается ЧПФ. По мере роста площади листьев (Л) повышается также величина Ухоз. Максимальные уровни Ухоз при заданных Л характеризуются линией регрессии Ухоз 1, которая получена при условии, что величина Кхоз оставалась постоянной (0,45 для сорта Шабаш). Однако по мере роста Л снижается Kхоз, и в результате реальные уровни хозяйственного урожая — Ухоз 2 отклоняются от максимальных. По мере увеличения Л насаждения разрыв между максимальными (Ухоз 1) и реальными (Ухоз 2) урожаями гроздей увеличивается; возникает как бы „эффект ножниц“. Уменьшение Кхоз в насаждениях с густой посадкой (имеющих высокие показатели Л) обусловлено снижением плодоносности побегов: Кпл и средней массы грозди.

Для разбираемого случая зависимость Убиол (cwt/ha) от ФП (млн.м2. дней) имеет линейный характер и описывается уравнением

Связь между Ухоз (cwt сухого вещества) и площадью листьев (тыс. м2) описывается квадратичным уравнением

Аналогичный характер связи выявлен Ординовой (1968) между сырым урожаем гроздей и густотой посадки виноградника. Следовательно, одной из задач оптимизации продукционного процесса винограда для получения планируемых урожаев является отыскание оптимальных размеров площади листьев насаждения (количества побегов и соответствующего их размещения в пространстве), обеспечивающих получение максимального хозяйственного урожая без снижения его качества. Планируемый урожай должен быть обеспечен водой и минеральным питанием.