Соцветие

Соцветие винограда является частью зеленого побега, несущей на себе цветки, и представляет собой сложную кисть или метелку. Состоит из центральной оси, осей следующих порядков ветвления (обычно до 3-го, реже до 4...5-го порядков), которые заканчиваются бутонами цветков. Нижняя часть центральной оси соцветия до первого ответвления составляет его ножку, посредством которой соцветие прикрепляется к узлу побега, его несущего. Бутоны цветков располагаются по три — тройчатками, из которых более развит центральный.

Соцветие имеет форму, в целом соответствующую форме будущей грозди. Размеры соцветия, разветвленность осей, количество цветков зависят от сорта и условий формирования. У сортов, имеющих мелкие соцветия, образуется 50... 100 цветков в одном соцветии, у сортов с крупными соцветиями — 700... 1200 и более.

На одном плодоносном побеге образуется 1...3 соцветия (очень редко до 7... 13). Соцветия развиваются на самых нижних симподиальных узлах, напротив места прикрепления листа. Выше последнего соцветия развиваются усики. Выше усика соцветия не образуются. Соцветия могут образовываться также на пасынках, очень редко на волчковых побегах. Все элементы соцветия — главная ось, боковые ответвления, бутоны — имеют зеленую окраску, иногда с красноватым оттенком (характерен для некоторых сортов). Если на плодоносном побеге образуется несколько соцветий, то самые крупные из них — нижние, затем последовательно размеры соцветий уменьшаются.

Закладываются соцветия в предшествующий своему появлению год в центральных почках зимующих глазков. Размеры зачаточного соцветия ко времени вступления в покой почек и степень его дифференциации зависят от сорта и условий морфогенеза глазков и определяют во многом величину соцветий, образующихся из них в последующую вегетацию. Чем интенсивнее развивается центральная почка глазка, тем крупнее и дифференцированнее зачаточные соцветия. Самые крупные и дифференцированные зачаточные соцветия находятся в глазках, расположенных в средней части однолетнего побега. Если на зачаточном побеге центральной почки зимующего глазка располагаются несколько соцветий, то их размеры и степень дифференциации уменьшаются в акропетальном порядке. Более развитые по размеру и дифференциации соцветия формируются на полноценных побегах. Количество и развитость эмбриональных соцветий зависят от силы куста, погодно-климатических, почвенных условий, агротехники. Использование приемов, обеспечивающих оптимальное соотношение между ростом и плодоношением (прищипывание и чеканка побегов, обработка регуляторами роста, подкормка, ориентация растущих побегов в пространстве и др.), может стимулировать закладку и развитие зачаточных соцветий.

Весной с началом развития почек возобновляется рост и дифференциация зачаточных соцветий: формирование примордиев в цветки и образование элементов цветка. Условия этого периода играют большую роль в реализации эмбриональной плодоносности почек винограда. При благоприятных условиях формируются соцветия полного развития. Если условия неблагоприятные, то происходит частичная или полная редукция зачаточных соцветий в усики.

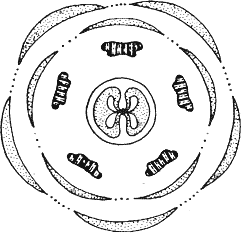

Рис. 27. Строение соцветия винограда: а — соцветие в начале роста; б — молодое соцветие; в — развитое соцветие перед началом цветения;

1 — ножка соцветия; 2 — главная ось соцветия; 3 — оси второго порядка ветвления; 4 — ось третьего порядка ветвления; 5 — пучки бутонов цветков; 6 — усик на узле; 7 — чешуйка у основания разветвления соцветий

При частичной редукции образуются переходные от соцветия к усику формы с разной степенью развитости генеративной и вегетативной частей и происходит также определенная саморегуляция растением уровня нагрузки элементами плодоношения. Этот период профессор А. М. Негруль назвал «вторым критическим периодом в формировании генеративных органов». На процесс реализации эмбриональной плодоносности почек влияют такие факторы, как погодные условия, удобрение, уровень влагообеспеченности, уход. Чрезмерно быстрое нарастание температуры весной и быстрое распускание почек приводит к редукции элементов плодоношения и наоборот — постепенность этого процесса способствует более полной реализации эмбриональной плодоносности. При быстром нарастании температуры воздуха почва не успевает прогреться и интенсивность роста корней не соответствует интенсивности роста надземных органов, что приводит к дефициту питания распускающихся почек. В этой связи при выращивании винограда в защищенном грунте необходимо перед повышением температуры полить грунт в теплице теплой водой. Это обеспечивает оптимальную последовательность в развитии корней и почек. Приемы, задерживающие быстрое распускание почек винограда весной в открытом грунте, способствуют полной реализации эмбриональной плодоносности, формированию большего количества соцветий полного развития.

С началом распускания почек и роста побегов происходит и интенсивный рост соцветий (рис. 27). Сперва соцветия прикрыты на растущей верхушке нижерасположенными листьями. По мере роста побега и осей соцветия они высвобождаются из листьев и становятся видными при длине побега 15...20 см. Рост соцветий постепенно достигает максимума, затем снижается и почти прекращается к началу цветения. В период массового цветения рост осей соцветия возобновляется.

Зона максимальной интенсивности роста главной и боковых осей соцветия перемещается в акропетальном порядке, постепенно ослабляясь. Вследствие этого соцветие приобретает в целом конусовидную форму. Развитость элементов соцветия определяет размеры будущей грозди.

Иногда в развитии соцветий наблюдаются уродства (фасциации), которые выражаются в образовании удлиненных, широких и плоских осей соцветия, групп бутонов с укороченными цветоножками.

Анатомическое строение осей соцветия подобно таковому молодого побега и соответствует выполняемым функциям: хорошо развита проводящая система (особенно флоэма) и механические ткани (колленхима). Так же как и для побега, для них характерна дорзивентральность в развитии тканей. Хорошо развита сердцевина.

Цветки

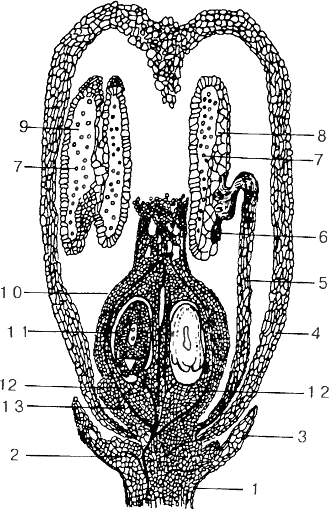

Цветки винограда мелкие, невзрачные, желтовато-зеленой окраски, пятерного типа и имеют формулу Са(5)Со(5)А(5)С(2) (рис. 28). Цветок винограда прикрепляется к оси соцветия при помощи тонких цветоножек. Цветоножка после завязывания ягоды превращается в плодоножку. Через нее проходят сосудисто-проводящие пучки. В верхней части цветоножка расширяется и образует цветоложе, которое затем развивается в подушечку ягоды.

Органы цветка располагаются симметрично, кругами (рис. 29). Наружный круг состоит из пяти недоразвитых сросшихся чашелистиков, имеющих вид слабо- выступающих тупых зубчиков, и формирует чашечку цветка. Второй круг состоит из пяти сросшихся краями лепестков зеленой окраски. Они образуют венчик в виде колпачка, покрывающего цветок сверху и защищающего его внутренние части. Третий круг образует андроцей, который состоит из пяти тычинок, а тычинка — из пыльника, связника и тычиночной нити.

Рис. 28. Диаграмма цветка винограда

Рис. 29. Продольный разрез бутона цветка винограда:

1 — цветоножка; 2 — цветоложе; 3 — чашечка;

4 — венчик; 5 — тычинка; 6 — связник пыльника; 7 — пыльца; 8 — пыльник; 9 — пыльцевой мешок; 10 — пестик; 11 — семяпочка; 12 — проводящие почки; 13 — нектарник

Длина тычиночной нити и ее форма зависят от типа цветка, сорта. У обоеполых цветков, а также у сортов с функционально-мужским типом цветка тычиночные нити длинные, прямостоячие, а у сортов с функционально-женским типом цветка — короткие, загнутые вниз. Пыльник состоит из пыльцевых мешков, попарно соединенных широким связником, который является продолжением тычиночной нити. В пыльниках образуется пыльца, состоящая из пыльцевых зерен. Пыльцевые зерна мелкие, овальной формы, бочкообразные, длиной 18...50 мкм. Сформированное фертильное пыльцевое зерно винограда включает генеративную клетку, вегетативное ядро и имеет поры, покрытые двойной оболочкой — интиной и экзиной. Пыльца, попавшая на рыльце пестика или помещенная в искусственную питательную среду, набухает, приобретает сферическую форму, очень быстро образует в покровах выпячивание, из которого образуется пыльцевая трубка. Оптимальная температура для прорастания пыльцы 20...30° С, при 13... 14° С пыльца не прорастает, а выше 35° С прорастание в значительной степени тормозится.

Четвертый круг цветка представлен гинецеем синкарпного (сростнолистного) типа, состоящим из двух сросшихся плодолистиков, образующих пестик. Пестик, расположенный в центре цветка, имеет грушевидную форму и включает завязь, столбик и рыльце. Форма пестика, его размеры являются характерными признаками сортов винограда.

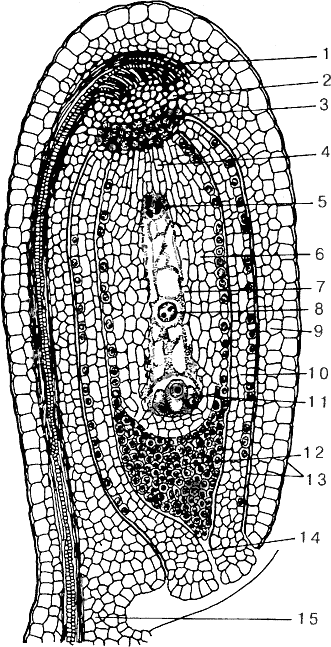

Завязь виноградного цветка нижняя, двухгнездная, состоит из двух сросшихся плодолистиков. Гнезда разделены перегородкой, и в каждом из них закладывается по две семяпочки. Из завязи формируется плод винограда. Семяпочка винограда базальная, формируется у основания завязи (рис. 30). Снаружи она покрыта наружным и внутренним интегументом, в котором имеется микропиле — канал, через который пыльцевая трубка проникает в семяпочку. Внутри семяпочки — многоклеточное ядро нуцеллус, который включает в себя зародышевый мешок. В зародышевом мешке оплодотворяется яйцеклетка, формируется зародыш и эндосперм. Семяпочка соединяется с основанием завязи посредством семяножки, через которую проникает в семяпочку проводящий пучок, доходящий до халазы, расположенной вверху семяпочки. У некоторых цветков встречаются отклонения: количество гнезд и семяпочек в них увеличивается, тогда в ягодах появляется более четырех семян.

Столбик расположен в верхней части пестика, имеет разную длину и форму в зависимости от сорта. Через столбик проходят проводящие пучки, по которым питательные вещества поступают к рыльцу пестика. Внутренняя часть столбика состоит из рыхлой ткани, облегчающей проникновение пыльцевой трубки в завязь.

Рыльце пестика воспринимает пыльцу и обеспечивает условия для ее прорастания. Оно имеет блюдцеобразную форму с приподнятыми краями. Во время цветения на рыльце пестика выделяется липкая жидкость для прилипания пыльцы к рыльцу. У основания завязи на подпестичном диске, по кругу чередуясь с тычинками, образуются 5 нектарников, выделяющих эфирные масла с приятным ароматом. Нектарники имеют различную форму, размеры и их морфологические признаки используются при описании сортов.

Рис. 30. Продольный разрез семяпочки винограда:

1 — проводящий пучок; 2 — халаза; 3 — гипостаза; 4- специализированная паренхима; 5 — дегенерированные антиподы; 6 — нуцеллус; 7 — зародышевый мешок; 8 — вторичное ядро зародышевого мешка; 9 — наружный интегумент; 10 — внутренний интегумент, 11 — яйцевой аппарат; 12 — нуцеллярный колпачок; 13 — кутикула; 14 — микропиле; 15 — семяножка

Рис. 31. Типы цветка винограда: а — функционально-мужской; б — обоеполый; в — функционально-женский

В зависимости от наличия в цветке мужской и женской части и степени их развития различают следующие типы цветков: истинно-женский, мужской, обоеполый, функционально-мужской, функционально-женский (рис. 31). Три последних типа являются для винограда основными. Истинно-мужской цветок у винограда не обнаружен, но отмечено образование истинно-женских цветков у растений сорта Мурведр.

Цветок обоеполого типа, описанный выше, характерен для подавляющего большинства культурных сортов. У цветков этого типа — прямостоячие длинные тычинки с фертильной пыльцой.

Функционально-мужской тип отличается тем, что цветок имеет недоразвитый пестик, а мужская часть развита нормально и формирует фертильную пыльцу. Редукция пестика у цветков может быть выражена по-разному: от маленького бугорка в центре цветоложа до довольно крупной завязи. Общим для них является недоразвитость семяпочек, развитие которых прерывается на различных этапах. Этот тип цветка не способен формировать плод и характерен для сортов-подвоев и встречается у особей дикого винограда.

Рис. 32. Раскрытие цветка винограда: 1 — венчик; 2 — тычинки; 3 — пестик; 4 — чашечка; 5 — цветоложе; 6 — цветоножка

Цветок функционально-женского типа имеет нормально развитый пестик, способный воспринимать пыльцу и формировать ягоду, и недоразвитую мужскую часть. Тычинки недоразвитые, короче пестика и загнуты вниз или закручены. Пыльца, образующаяся в пыльниках, недоразвитая, нежизнеспособная — организационно-стерильная. Пыльцевые зерна имеют по сравнению с фертильными более вытянутую форму с заостренными концами, поры почти отсутствуют. Такой тип стерильности обусловлен характерными для этих цветков дегенерационными процессами в период формирования тычинок. Эта пыльца не способна к прорастанию и оплодотворению, однако стимулирует образование бессемянных мелких ягод при попадании на рыльце. Для формирования ягод из таких цветков требуется жизнеспособная пыльца с функционально-мужских или обоеполых цветков. Функционально-женский тип цветка имеют некоторые культурные сорта (Нимранг, Чауш белый, Пухляковский, Мадлен Анжевин и др.) и особи диких форм. Дикий виноград V. vinifera ssp. silvestris — двудомное растение. У некоторых представителей семейства Vitaceae выражена полигамность: наличие на одном и том же растении обоеполых и однополых цветков.

В строении и развитии цветков винограда наблюдаются аномалии, т. е. отклонения от нормального роста и развития. У сортов с обоеполым или мужским типом цветка под влиянием неблагоприятных условий образуется случайно-стерильная пыльца, недоразвитая, деформированная и нежизнеспособная. Образование большого количества такой пыльцы ухудшает опыление и приводит к снижению урожая. Отмечаются также аномалии в виде махровости, раскрытия цветка розеткой. Махровость проявляется в превращении тычинок, пестика, нектарников в лепестки и т. д. Отмечены случаи слияния двух цветков в один сложный, двух-трех тычинок в одну, образование многогнездных завязей, большего числа семяпочек и др. Причины этих явлений — заражение вирусами, бактериями, грибами, воздействие ионизирующих излучений, химических мутагенов, мутации.

Перед началом цветения в месте прикрепления лепестков венчика к цветоложу образуется рыхлая отделяющая ткань. Затем лепестки отделяются от цветоложа, разъединяются с нижней стороны по швам и под давлением выпрямляющихся тычинок сбрасываются в виде колпачка (рис. 32). У обоеполых цветков одновременно растрескиваются пыльники и пыльца попадает на рыльце пестика, на котором к этому времени выделяется секреторная жидкость.

Обоеполые цветки опыляются или собственной пыльцой (в большинстве случаев), или пыльцой с цветков этого же соцветия, или других соцветий этого же куста. Сорта, имеющие функционально-женский тип цветка, опыляются пыльцой других растений, имеющих обоеполый тип цветка. Для этих сортов осуществляют смешанные посадки: на каждые 1...2 ряда сорта с функционально-женским типом цветка высаживают 1...2 ряда сорта-опылителя, имеющего обоеполый тип цветка и такие же сроки цветения.

Виноград — растение анемофилное, т. е. пыльца переносится ветром. В тех случаях, когда пыльники лопаются до опадения колпачка, происходит самоопыление обоеполых цветков при нераскрывшемся цветке — клейстогамия. Причиной являются неблагоприятные погодные условия (засуха, низкая температура) в период, предшествующий цветению. Существуют сорта, склонные к клейстогамии. Клейстогамия отмечена также при обработке некоторыми регуляторами роста. В результате такого опыления завязывается ягода, в процессе ее роста лепестки отрываются друг от друга и раскрываются в виде звездочки.

Рыльце пестика восприимчиво к приему пыльцы 4...6 дней с момента опадения венчика. Если нет опыления, цветки отсыхают и опадают.

Пыльцевые зерна, попавшие на рыльце пестика, набухают, прорастают, образуя пыльцевую трубку. Пыльцевые трубки проникают через столбики к завязи и достигают семяпочки через 15...24 ч после начала прорастания. Через пыльцевую трубку в семяпочку проникают спермин, и происходит процесс двойного оплодотворения. Процесс оплодотворения осуществляется при температуре выше 14... 15° С. При наличии физиологических барьеров для оплодотворения (несовместимость, самостерильность, невосприимчивость) наблюдается образование укороченных или удлиненных пыльцевых трубок с утолщенными концами, их рост в сторону от завязи.

После оплодотворения яйцеклетка остается на 10...20 дней в состоянии покоя, затем начинается формирование зародыша. Оплодотворенное вторичное ядро сразу начинает делиться, формируя ядра эндосперма.

Усик

Усик выполняет механическую функцию прикрепления растения к опоре. Так же, как и соцветие, возникает из отклонившейся точки роста в симподиальных узлах, т. е. является видоизмененным побегом. Усики, образующиеся на нижних (3...14-м) узлах побегов, закладываются в процессе морфогенеза почек в год, предшествующий их развитию, остальные закладываются и развиваются в текущем году. На бесплодных побегах усики образуются, начиная с 3...4-го узла, напротив места прикрепления листа, а на плодоносных — выше узлов, несущих соцветия.

Усик растет по симподиальному типу. Усики бывают простые (неразветвленные) и разветвленные. Простые усики характерны для представителей подрода Muscadinia, разветвленные — для представителей подрода Euvitis. На каждом узле усика, где происходит ветвление, образуется недоразвитый лист в виде чешуйки.

В редких случаях вместо усика образуется внепазушный побег, это часто наблюдается у сорта Альбурла. Существуют также переходные формы от усика к соцветию.

Во время роста побега усики появляются на верхушке побега. Кончик усика растет и совершает нутационные круговые движения из-за неравномерного роста клеток на разных сторонах. Если при этом кончик усика встречает опору, он испытывает одностороннее раздражение, воспринимаемое особыми клетками эпидермиса (гаптотропизм), вследствие чего усик усиливает рост и кончик его обвивается вокруг опоры, а нижняя часть изгибается в виде спирали, подтягивая побег к опоре. Затем ткани усика быстро одревесневают, прочно закрепляя побег на опоре. Если усик не встречается с опорой, он остается травянистым, отсыхает и опадает.

У некоторых представителей семейства Vitaceae (род Partenocissus) усики заканчиваются присосками, которые позволяют закрепляться им на гладкой поверхности.

При выращивании винограда в культуре на опорах усик не имеет значения как орган, выполняющий механическую функцию, более того, он затрудняет выполнение обрезки, съем побегов со шпалеры. Поэтому в некоторых частных случаях практикуют удаление усиков: в защищенном грунте, на маточниках.