Общая схема учета агроклиматических ресурсов при переходе на широкорядную высокоштамбовую культуру винограда

Результаты изучения фитоклимата интенсивных посадок винограда и обобщение результатов испытания широкорядной высокоштамбовой культуры позволяют более подробно остановиться на агроклиматической оценке территории применительно к промышленной культуре винограда.

По данным [151] параметры шпалерно-рядовых виноградников дифференцируются в основном с учетом естественной влагообеспеченности. В отношении агроклиматического обоснования густоты посадки наиболее интересны работы Т. И. Турманидзе [168].

Каждая новая формировка или схема посадки виноградных кустов должна быть направлена на оптимизацию лимитирующих экологических факторов. Для виноградарства в большинстве районов нашей страны лимитирующими факторами являются тепло- и влагообеспеченность [1—3, 43]. Однако следует отметить, что влагообеспеченность поддается регулированию путем орошения, а теплообеспеченность — фактор почти нерегулируемый. При решении вопроса о формировках необходимо учитывать направление виноградо-винодельческой промышленности, которое определяется комплексом климатических факторов и в первую очередь теплообеспеченностью территории.

Как известно [44], шампанское направление виноделия обеспечивается суммами Та>10), равными 2500—3600 °C, для получения столовых свежих и легких вин необходимо 2800—3600 °C, тяжелых южного типа и десертных вин — 3800—4000 °C и более, столового транспортабельного винограда — более 3800 °C и сушеного винограда— более 4000 °C. При переходе на штамбовую культуру винограда в климатических условиях нашей страны всегда надо учитывать, что такие формировки существенно изменяют фитоклимат виноградника.

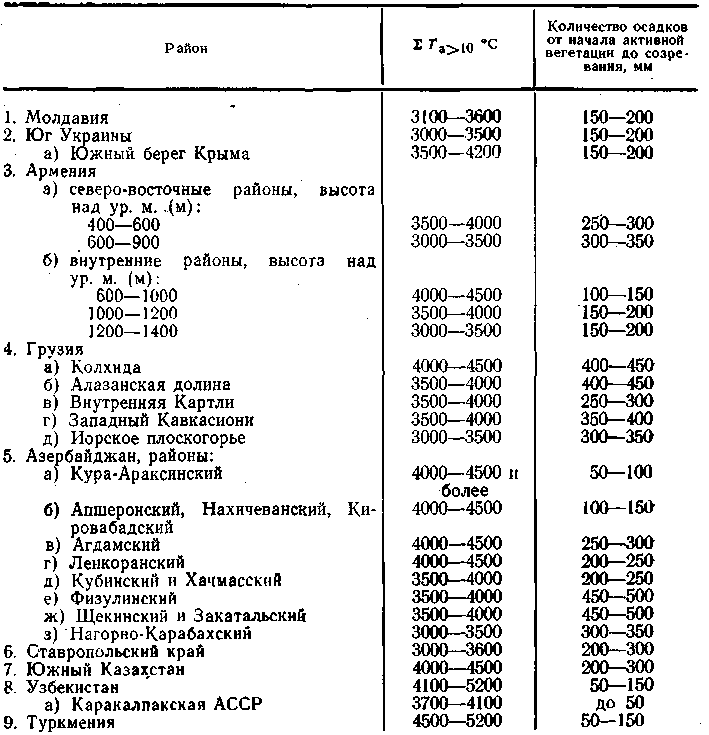

Температура воздуха на уровне массового расположения гроздей в высокоштамбовых виноградниках понижается на 1— 2 °C. Теплообеспеченность за вегетационный период снижается примерно на 200 °C. В высокоштамбовых широкорядных посадках технических слаборослых сортов в засушливых условиях даже при ширине междурядий 2,5—3 м и из-за повышенной циркуляции воздуха в приземном слое и сильного прогрева почвы в междурядьях существенно возрастает испарение влаги из почвы и расход ее увеличивается на 20 %. Если для районов с повышенной теплообеспеченностью (например, Средняя Азия) понижение температуры, воздуха на 1—2 °C в дневные часы улучшает условия фотосинтеза и благоприятно сказывается на формировании урожая, то для районов с пониженной теплообеспеченностью (Молдавия, юг Украины и др.) потеря 200°C активных температур воздуха за период вегетации приводит к снижению сахаристости на 1,5—2 % и, следовательно, к заметному сокращению зоны высококачественного виноделия. Основные районы виноградарства нашей страны не имеют такой высокой теплообеспеченности, как Калифорния, а ΣТ>10=4500... 5000 °C наблюдаются на территории СССР только лишь в отдельных районах Кавказа и Средней Азии. Сведения о тепло- и влагообеспеченности некоторых виноградарских районов пашен страны приведены в табл. 2.7, составленной по данным агроклиматических справочников [1—3].

Тепло- и влагообеспеченность некоторых виноградарских районов СССР

Сопоставляя приведенные выше агроклиматические показатели с фактической теплообеспеченностью (см. табл. 2.7) различных виноградарских районов, видно, что при переходе на штамбовую культуру, особенно высокоштамбовую, из-за снижения теплообеспеченности на 200 °C может заметно сократиться зона высококачественного виноделия (десертных, столовых тяжелых вин южного типа, а также столового транспортабельного винограда).

Переход на высокоштамбовую культуру для высококачественного виноделия на фоне устойчивого орошения наиболее перспективен в районах с суммами Та≥10 - 4100—5000 °C и более. К таким районам относятся внутренние районы Армении до высот 1000 м. над уровнем моря; Кура-Араксинский, Апшеронский, Нахичеванский, Кировабадский, Ленкоранский и Агдамский районы Азербайджана; некоторые районы Каракалпакской АССР и Колхидская низменность в Грузии, а также Южный Казахстан, Туркмения и Узбекистан.

Агроклиматические ресурсы почти всех виноградарских зон при орошении обеспечивают переход на высокоштамбовую культуру сортов винограда, идущих на приготовление шампанских виноматериалов, столовых свежих и легких вин и в большинстве районов малосахаристых крепких вин, а также столовых сортов раннего и среднего срока созревания.

Далее необходимо уточнить показатели влагообеспеченности интенсивных виноградников. Известно, что расход влаги виноградником от начала вегетации до созревания (апрель—август) для получения средних урожаев в зависимости от сорта составляет около 300—350 мм, высоких — 350—400 мм. Ведение технических слаборослых кустов на высоком штамбе при ширине междурядий 2,5—3,0 м, по нашим расчетам, увеличивает расход влаги примерно на 20 % (для более широких междурядий и сильнорослых кустов эта величина должна быть уточнена). Следовательно, расход влаги для обеспечения среднего урожая высокоштамбового виноградника составит около 360—420, высокого — 420—480 мм. Такой расход влаги обеспечивается осадками за апрель—август и запасами продуктивной влаги в почве на начало вегетации. Обычно расход продуктивной влаги из почвы за период созревания составляет 70—100 мм [184]. Учитывая это, для обеспечения высокого и среднего урожая интенсивных виноградников требуется соответственно 320—380 и 260—320 мм осадков за апрель— август. Следовательно, если в данном виноградарском районе от начала вегетации до начала созревания винограда выпадает 260— 320 мм, то это обеспечивает средний урожай интенсивных виноградников; для обеспечения более высокого урожая необходимо орошение.

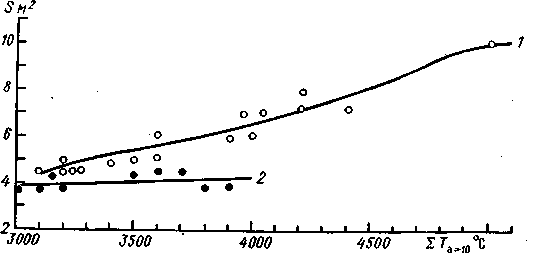

Анализ урожайности и рентабельности высокоштамбовых виноградников с различной густотой посадки (см. табл. 2.6) позволяет определить оптимальную или близкую к ней густоту посадки в зависимости от агроклиматических ресурсов территории. По этим данным для орошаемых и суходольных участков построена зависимость оптимальной площади питания (густоты посадки) от теплообеспеченности территории (рис. 2.2). Оптимальной густой посадки считаем такую, при которой обеспечивается максимальная рентабельность. Согласно рис. 2.2, для районов с ΣТ=3000...4000 °C и умеренно жарким летом в условиях суходола или неустойчивого орошения более рентабельными будут посадки 2,5...3,0Х1,5 м. При орошения на относительно плодородных почвах в этих районах более выгодны будут посадки 3,0...3,5X1,5 м с учетом силы роста куста. В условиях орошения на территории с суммой Та>10 4100—4500°С и более, а также с суммой 3800— 4100°C, но с очень жарким летом, оптимальной можно считать площадь питания 7—8 м2 (с учетом силы роста куста).

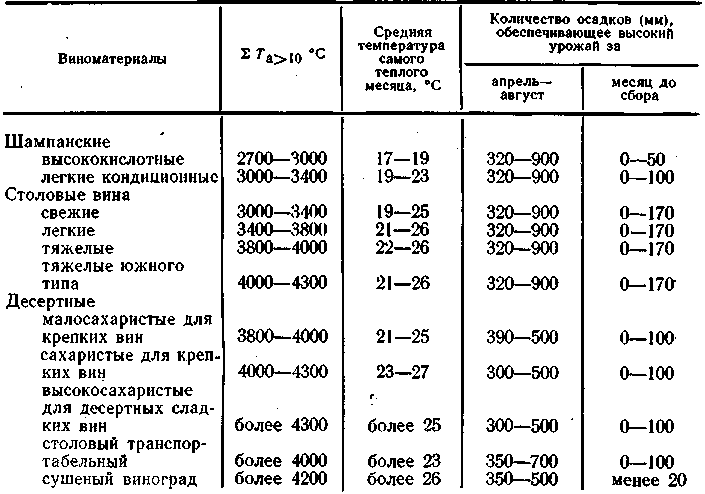

Учитывая особенности условий тепло- и влагообеспеченности высокоштамбовых виноградников и принимая за основу агроклиматическую оценку промышленного направления виноградарства, приведенную Ф. Ф. Давитая [44], нами были получены агроклиматические показатели виноградно-винодельческой промышленности при интенсивном ведении культуры (табл. 2.8).

Рис. 2.2. Зависимость оптимальной площади питания S от сумм активных температур воздуха ∑Та>10 в виноградарских районах СССР.

1— орошаемые; 2 — суходольные (неустойчивое орошение) для районов с сумной температур 3000—4000 С и умеренно жарким летом.

Таблица 2.8

Агроклиматические показатели направления сырьевой базы виноградно-винодельческой промышленности при интенсивном возделывании культуры (2,9...3,0x1,5 м, штамб 100—120 см)

Эти данные позволяют провести агроклиматическую оценку любого виноградновинодельческого района применительно к высокоштамбовым посадкам винограда. Для примера проведем оценку агроклиматических ресурсов Южного берега Крыма при условии штамбовой культуры винограда.