§ 2. Технологическая характеристика микрофлоры винограда и сусла

Дрожжи.

Широко распространены в природе, легко обнаруживаются в почве виноградников, на листьях и спелых ягодах.

Культурные дрожжи. Единица классификации дрожжей — раса (штамм), представленная чистой культурой, выделенной дрожжевой клеткой в пределах одного и того же вида. Расы объединяются в виде (Specius), виды — в роды (genus), роды — в семейства.

Рис. 15. Культурные дрожжи:

а — Saccharotnyces vini (сахаромицес вини); б — Saccharomyces oviformys (сахароми цес овиформис).

Винные дрожжи семейства Saccharomycetaceae рода Saccharotnyces вида vini служат возбудителями спиртового брожения. В виноделии используют и дрожжи вида Saccharotnyces ellipsoides и oviformys (рис. 15).

Каждый вид дрожжей включает большое количество рас, мало различающихся по внешним признакам, но значительно — по физиологическим и биохимическим свойствам. Одни вызывают брожение лишь спустя некоторое время после размножения, образуя вещества с неприятным вкусом, долго находятся во взвешенном состоянии, что затрудняет его осветление. Другие быстро вызывают забраживание сусла, полностью превращают сахар в спирт и вторичные продукты, оседают на дно, образуя плотный осадок.

Строение клеток винных дрожжей не отличается от других дрожжей. Размножаются винные дрожжи почкованием и при помощи спор. Последние (обычно две-четыре) образуются при неблагоприятных условиях. По сравнению с вегетативными клетками они весьма устойчивы к неблагоприятным воздействиям. Характерная особенность винных дрожжей — значительная спиртоустойчивость: Saccharotnyces vini до 16% об., Saccharomyces oviformys— 18% об.

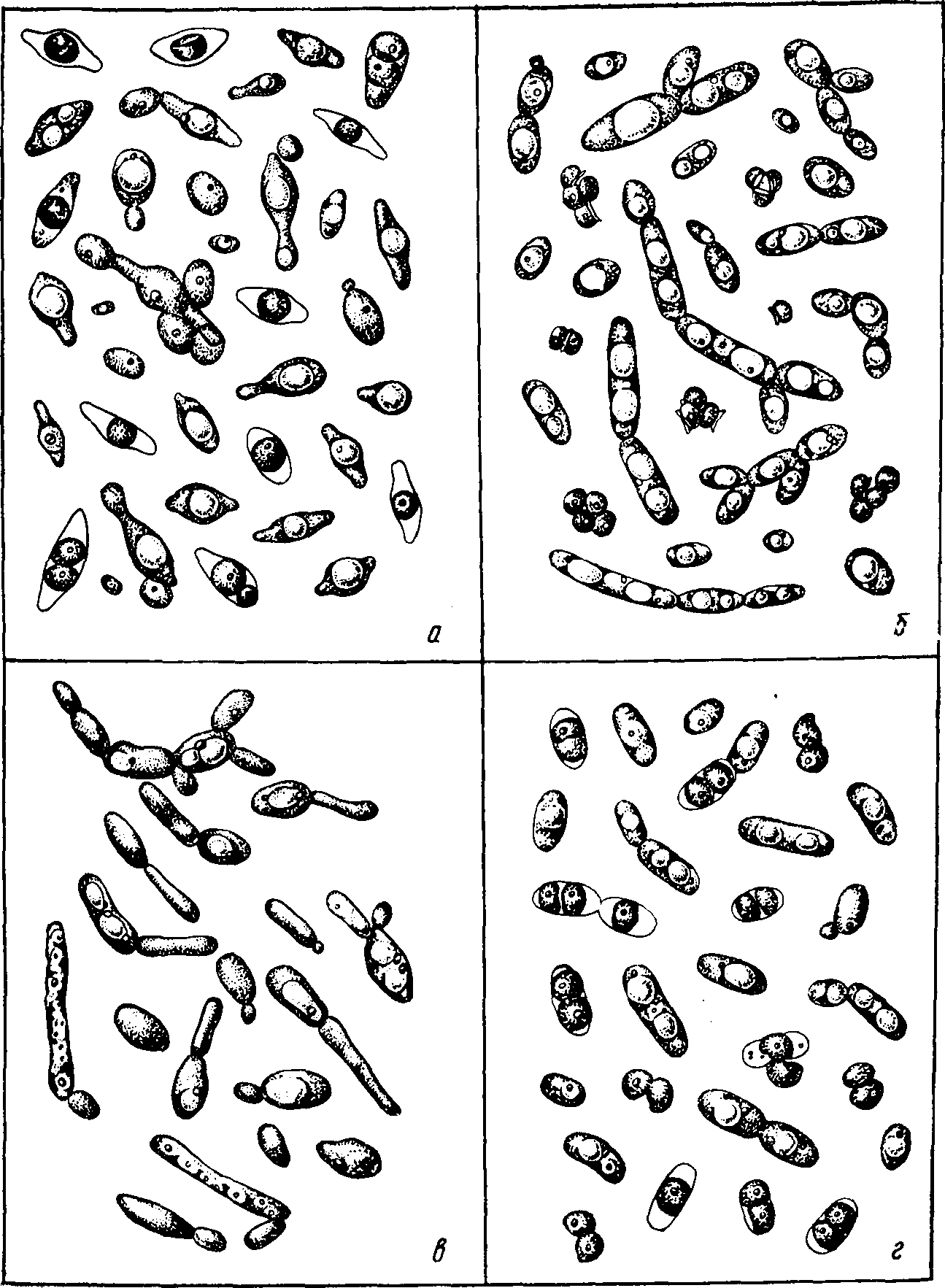

Рис. 16. Дикие дрожжи:

а — Hanseniaspora apiculata (ганэениаспора апикулята); б — Hansenula (ганзенула); в — Brettanomyces (бреттаномицес); г — Pichia (пихия).

Дикие дрожжи (дрожжи-сорняки). Иногда участвуют в брожении и оказывают вредное влияние на качество продукции. Они вырабатывают вещества, портящие вкус вина и подавляющие развитие винных дрожжей. Некоторые роды этих дрожжей не вызывают спиртовое брожение, другие способствуют заболеванию и помутнению вин или дают вина-недоброды.

Hanseniaspora apiculata. Составляют до 90% микрофлоры сусла. Обладают удлиненными овальными клетками, напоминающими лимон (рис. 16,а). Они быстро размножаются, спонтанно забраживают, но быстро затухают (спиртоустойчивость слабая).

Hansenula. Клетки различны по величине и форме, с большими вакуолями и жировыми включениями, сильно преломляющими свет (рис. 16,б). Располагаются цепочками. Сбраживают гексозы, вместе с Pichia образуют пленку цвели на поверхности вина.

Brettanomyces. Широко распространены в природе. Клетки удлиненные (рис. 16, в), бродят медленно, вызывают порчу и помутнение вина. Вместе с Hansenula образуют эфиры и часто встречаются в пивоваренном производстве.

Pichia. Клетки овальной (эллипсоидной) формы (рис. 16,г). Способны усваивать сахар, спирт, кислоты путем окисления, например при заболевании вина цвелью.

Candida mycoderina. Цепеобразные клетки (рис. 16,д) не образуют спор, не вызывают брожения сусла, но при доступе воздуха служат возбудителем цвели.

Продолжение рис. 16.

д — Candida mycodertna (кандида микодерма); е — Schizosaccharomyces (шизосахаромицес).

Дикие дрожжи (дрожжи-сорняки).

Иногда участвуют в брожении и оказывают вредное влияние на качество продукции. Они вырабатывают вещества, портящие вкус вина и подавляющие развитие винных дрожжей. Некоторые роды этих дрожжей Schizosaccharomyces. Клетки овально-цилиндрические (рис. 16, е). Помимо возбуждения спиртового брожения, превращает яблочную кислоту в диоксид углерода и воду.

Бактерии.

Одноклеточные микроскопические организмы — бактерии не содержат хлорофилл и размножаются делением. По форме различают шаровидные (кокки), палочковидные и извитые (стрептококки). Палочковидные бактерии бывают двух видов: бактерии и бациллы. Последние образуют споры. Скорость размножения зависит от условий и состава питательной среды. При высокой температуре брожения развиваются маннитные, при доступе кислорода без сульфитации — уксусно-кислые, в антисанитарных условиях — молочно-кислые бактерии. Полезные бактерии расщепляют яблочную кислоту до молочной, что значительно улучшает вкус вина.

Уксусно-кислые бактерии. Существует около 20 видов. Форма клеток чаще в виде цепочек. Оболочка плотная, эластичная, двухслойная. В основном они окисляют спирт в уксусную кислоту и далее до диоксида углерода и воды. Кроме того, образуют побочные продукты с неприятным запахом.

Молочно-кислые бактерии. Имеют форму кокков и палочек. Распространяются вокруг корневой системы, на ягодах, особенно поврежденных. Такие бактерии неподвижны, не образуют спор и служат факультативными анаэробами, превращающими сахар в молочную кислоту.

Плесени.

На поверхности ягод часто образуются зародыши (споры) головчатой плесени (тисоr), кистевика (Penicillium) и черной плесени (Aspergillus niger). Споры указанных плесеней — опасные вредители. При благоприятных условиях они развиваются на поверхности сусла, бочках, стенах подвалов. Благородную гниль (Botritis cinerea) используют для производства специальных вин (Сотерн, Токайские).

Против диких дрожжей, бактерий и плесеней окуривают тару, помещения подвалов, сульфитируют сусло, вино и применяют другие физико-химические способы воздействия.