Характеристика.

Особенности вин типа Херес формируются в результате жизнедеятельности хересных дрожжей, образующих пленку на поверхности вина в неполных бочках. Производство Хереса возникло в XIV веке на юге Испании (Андалузия) в окрестностях городов Кадис и Херес-дела-Фронтьера.

Виноград сортов Паломино, Педро Хименес, Перуно и Альбильо посыпают местной белой землей (хезо), содержащей гипс (1,5 кг/т) и прессуют. Полученное сусло сбраживают. После осветления (3 мес) вино с содержанием спирта 14% об. снимают с дрожжей, докрепляют спиртом, наполовину смешанным с вином, до 16% об. По аромату, цвету и вкусу исходные вина делят на пальмо (тонкие), палокартало (золотистые с тонами орешка), райя (для купажей) и перриля (терпкие, грубые).

Вино помещают в бочки, недоливая 3...4 дал. Сначала заполняют бочки первого яруса (криадеры), спустя год — бочки верхних ярусов. Через год вино третьей криадеры переливают из-под пленки (1/3 объема) в более старые бочки второй криадеры, а из бочек этой криадеры — в нижнюю. Таким образом устанавливается система солера. В купаж Хереса входят следующие вина: солеры разных возрастов, райя, сладкие, выдержанные на солнце и т. д. Херес готовят трех типов: фино (легкий), амонтиладо (старый), олоросо (душистый и окрашенный). Вина типа Херес выпускают в Болгарии, США, Австралии, Швейцарии, Франции, Великобритании и других странах.

В нашей стране вначале А. М. Фролов-Багреев (1910 год), затем М. А. Ховренко, Б. Н. Бабенко и М. А. Герасимов в «Магараче» установили, что пленку образуют винные дрожжи. В Армении Н. Н. Простосердов и Р. Африкян выделили местную расу хересных дрожжей. Н. Ф. Саенко создала производственные расы дрожжей. Затем была проведена большая работа по определению новых районов и лучших сортов винограда для производства Хереса, предложены новые способы хересования (Г. Г. Агабальянц, А. А. Преображенский и другие). В Молдавской ССР в системе НПО действует крупнейший в стране Яловенский хересный завод.

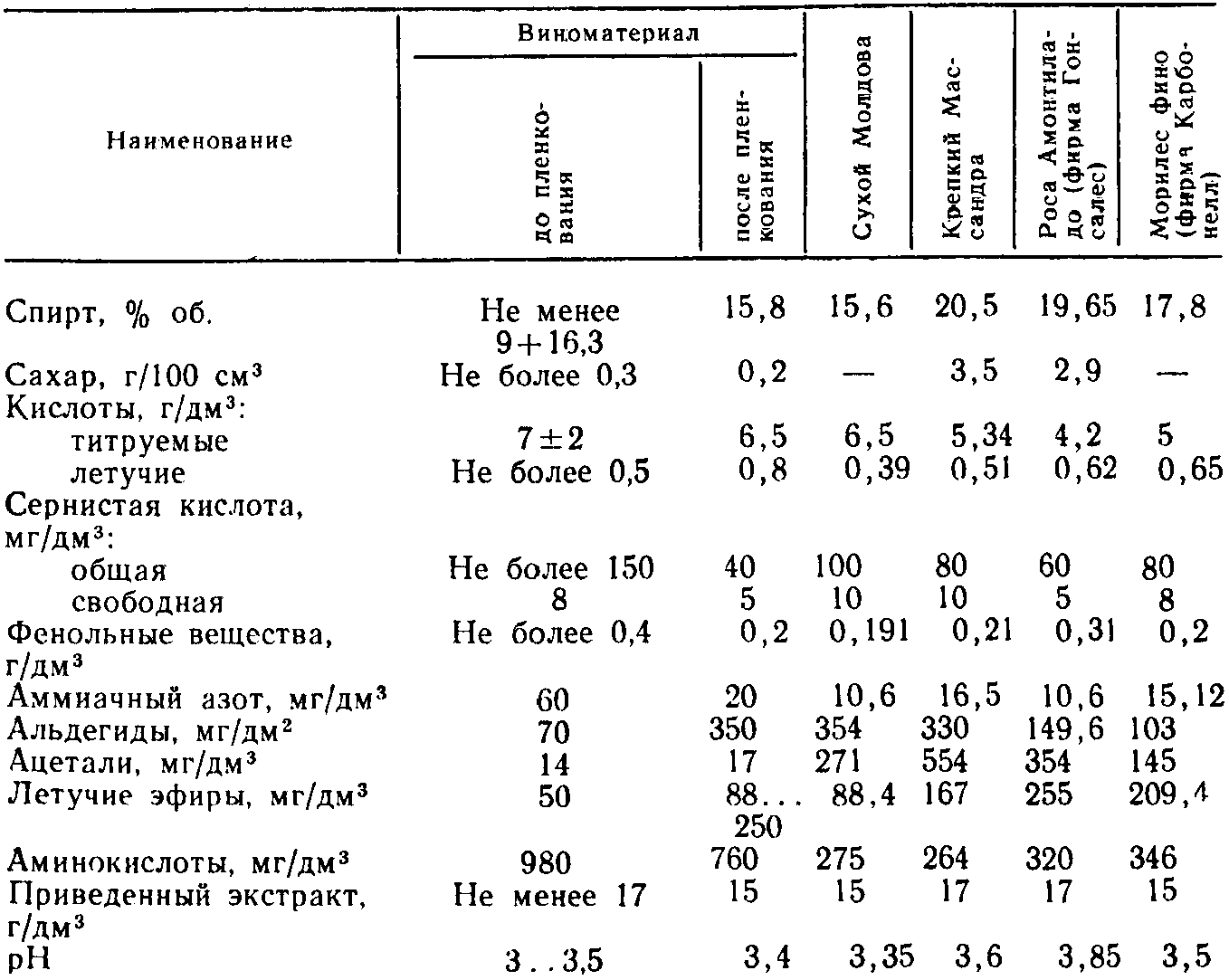

Сухие Хересы отличаются умеренной крепостью — до 16% об. Содержание сахара, за исключением сухих вин, составляет 3%, а в единственной марке десертного Херес Яловены — 9%. Сахар придает винам мягкость во вкусе, полноту и гармонию. Количество титруемых кислот в готовых Хересах чаще соответствует 4...5 г/дм3, хотя в исходных виноматериалах их содержание должно быть выше (табл. 12). Летучие кислоты участвуют в образовании эфиров и ацеталей. Особенно окисляется в присутствии хересных дрожжей уксусная кислота (на 70% от первоначального объема).

Альдегиды и ацетали влияют на качество вин типа Херес. Их соотношение в хороших образцах должно быть меньше единицы. При достаточно высоком содержании альдегидов в начале хересования (первая стадия), после выдержки под пленкой и далее без нее (вторая стадия) добиваются накопления ацеталей, что снижает соотношение альдегид : ацеталь < 1. Уровень подобного соотношения во многом зависит от сорта вина, технологии и физиологических особенностей хересных дрожжей. В результате хересования уменьшается содержание спирта, кислот, группы витаминов, аминного азота и др. Зато сильно возрастает количество средних эфиров, влияющих на букет Хереса.

Технология производства.

Включает три основных этапа: приготовление виноматериалов и их подготовку к пленкованию; хересование (выдержка под пленкой); приготовление и созревание (купаж и выдержку).

Первый этап. Хересные виноматериалы вырабатывают в сезон виноделия в определенных микрорайонах. Здоровый виноград с содержанием сахара не ниже 18% сортируют и перерабатывают на валковых дробилках с быстрым отделением гребней. Избегают перехода танина в сусло, что замедляет развитие хересной пленки и вызывает ее потемнение. При необходимости мезгу или сусло обрабатывают гипсом (примерно 1,5...2 кг/т).

12. Химические показатели советских и испанских Хересов

Если pH сусла 3,5 и выше, то гипсуют до pH 3,2...3,3. Гипсование создает специфический вкус вина. Возникают солоноватость и приятная горечь вследствие образования сульфата калия.

Мезгу сульфитируют (100 мг/кг) и подают в стекатель, затем в пресс. Отбирают сусло-самотек и фракции первого прессового давления (60 дал/т). После отстоя сусло направляют в установку для непрерывного сбраживания на ЧКД (2...3% от объема) при температуре 16...20 °C.

Формирование сухих хересных вин на дрожжевом осадке обеспечивает накопление общего азота, нужного для нормального развития хересной пленки. Для сухого Хереса отбирают легкие светлоокрашенные виноматериалы, из наиболее окрашенных и экстрактивных вырабатывают крепкий и десертный Херес.

Виноматериалы эгализируют крепленым материалом (50% об.), повышают содержание спирта до 16... 16,5% об. Это препятствует развитию дикой микрофлоры (хересные дрожжи спиртоустойчивы). Осветляют виноматериалы оклейкой и фильтрацией. Если количество тяжелых металлов превышает 10...15 мг/дм3, данную обработку совмещают с деметаллизацией. Для обеспечения стерильности проводят пастеризацию или актинацию вина.

Второй этап. Выдержка под хересной пленкой (хересование) — сложный биохимический процесс, непосредственно связанный с развитием хересных дрожжей. Хересные дрожжи Saccharomyces ovitormis cheresiensis способны развиваться на поверхности вина при высокой концентрации спирта. Рост пленки начинается с образования отдельных островков (колоний), которые постепенно уплотняются и соединяются друг с другом, образуя сплошную пленку. Сначала она гладкая и белая, затем становится морщинистой (стареет), приобретает розовато-серый цвет. Со временем пленка чернеет и опадает на дно. Чтобы этого не произошло, вино постепенно обновляют.

Хересные дрожжи обогащают среду комплексом ферментов, в присутствии которых активно идут окислительные процессы. При этом снижается содержание спирта, фенольных веществ, органических кислот, глицерина, витаминов, экстракта, а также плотность вина. В свою очередь биохимические процессы, связанные с развитием пленки дрожжей на поверхности вина, характеризуются увеличением количества альдегидов, сложных эфиров, ацеталей, 2,3-бутиленгликоля, ацетилметилкарбинола, диацетила и др.

Наряду с химическим составом на хересование влияют и внешние факторы: кислород, диоксид углерода, температура и др. Кислород необходим для развития дрожжей в окислительной стадии. На первой стадии кислород непрерывно дозируют из расчета 0,4...0,6 мг/дал в 1 мин, на второй стадии воздух не вводят. Диоксид углерода образуется в результате жизнедеятельности хересных дрожжей и содержится в надвинном пространстве (5...15%), что положительно влияет на накопление альдегидов. При температуре 20°C за 14...18 сут образуется мощная пленка, способная накапливать альдегидов до 600 мг/дм3.

Спирт не только влияет на хересование, но и предохраняет поверхность вина от развития аэробных микроорганизмов. Применение спиртоустойчивых штаммов позволяет достаточно активно вести процесс при относительно высоком количестве спирта — 16...17% об.; pH поддерживают в пределах 3,2 ... 3,4. Вина с pH выше 3,5 легко поражаются молочно-кислыми бактериями. Низкий уровень pH (менее 3) задерживает рост пленки. Хересные дрожжи положительно реагируют па добавление азотного питания. Дрожжевой автолиз (0,5%) или водный раствор аммиака (100 мг/дм3) ускоряют развитие пленки и накопление основных продуктов хересования.

Способы хересования также влияют на состав виноматериалов. Процесс ведут классическим, поточным, беспленочным способами.

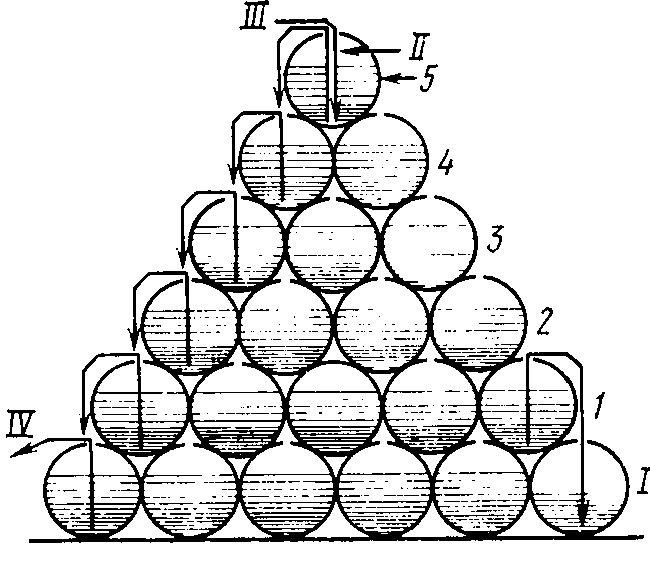

Рис. 29. Схема хересования вина в системе солера:

1...5 — криадеры; I — солера; II — воздушное пространство; III — новое вино; IV — слив вина из-под пленки.

Классический способ (солера).

Проводят в бочках вместимостью 500 л, установленных в пять ярусов (рис. 29). В них наливают по 400 л вина. Нижний ярус (криадеру) 1 заливают самым старым вином, верхние (2...5) — более молодым. Каждые 3 мес из бочек снимают четвертую часть вина верхней криадеры и сливают его в бочки криадерой ниже. При этом не допускают повреждения пленки и поднятия осадка дрожжей. Продолжительность хересования — 6 ... 12 мес. По накоплении альдегидов 300 ... 350 мг/дм3 из-под пленки (ярус I) снимают 2/3 объема вина с хорошо выраженным хересным тоном и направляют в купаж готовой продукции.

На схеме хересная пленка (покров) совпадает с верхней линией жидкости. В бочке справа (нижний ряд) переливка только начинается, отлитый объем вина (солера) заполняется вином криадеры 1. Отливаемая масса заштрихована.

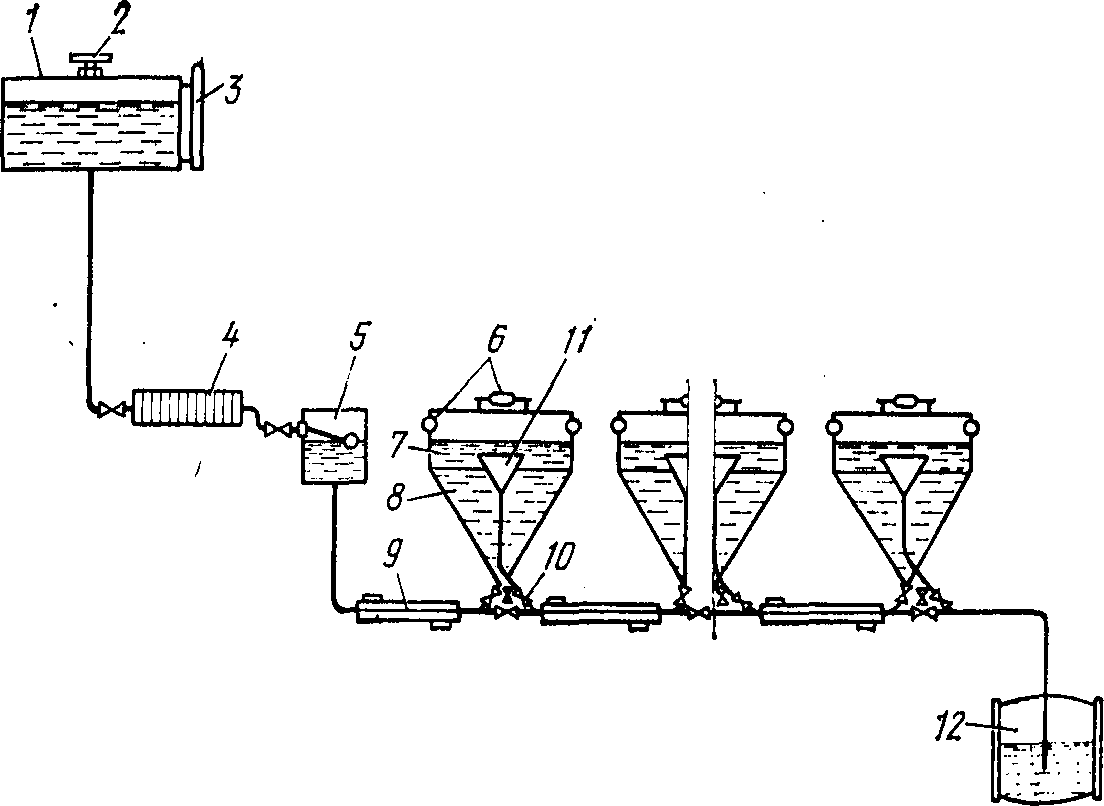

Поточный способ хересования.

Впервые предложен учеными нашей страны. Установка включает напорный резервуар 1 (рис. 30), снабженный воздушным фильтром 2 и виномерной трубкой 3, фильтр 4, батарею цилиндро-конических резервуаров 8 для хересования, теплообменник 9, приемный резервуар 12. Резервуары для хересования снабжены сливной воронкой 11, расположенной под хересной пленкой, для отвода вина из одного резервуара в другой. В зависимости от накопления альдегидов скорость потока регулируют вентилем на выходе из последнего резервуара. Благодаря конической форме резервуаров достигается большая площадь пленки, улучшается хересование во всем объеме вина, а в результате подвижности потока процесс ускоряется.

Рис. 30. Схема хересования виноматериала в непрерывном потоке:

1 — напорный резервуар; 2 — воздушный фильтр; 3 — виномерная трубка; 4 — фильтр; 5 — поплавок; 6 — отверстия для газообмена; 7—термометр; 8 — резервуар для хересования; 9 — теплообменник; 10 — кран; 11 — сливная воронка; 12 — приемный резервуар.

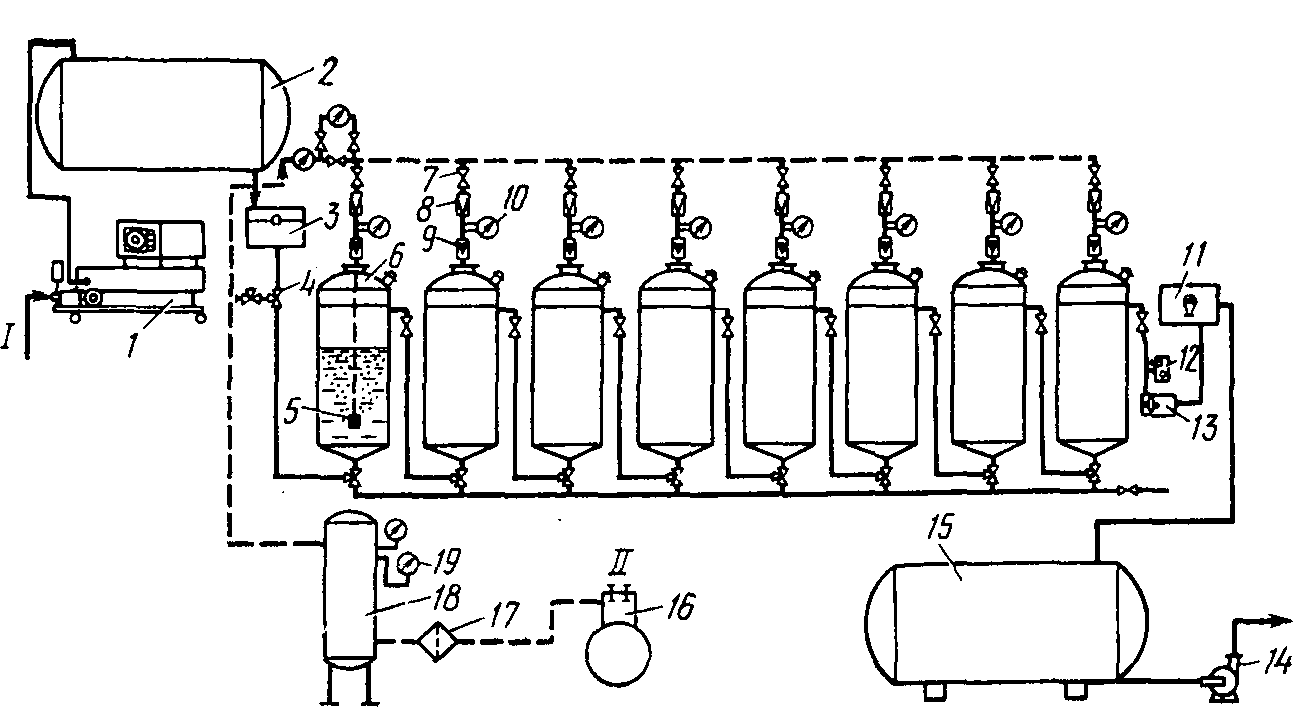

В НПО «Яловены» действуют поточные установки (рис. 31) для хересования вин с непрерывным дозированием воздуха. Вино стерилизуют в актинаторе 1 и подают в напорный резервуар 2, откуда через регулятор 3 уровня и трехходовой кран 4 оно поступает в нижнюю часть первого резервуара 6 поточной установки. Последняя состоит из восьми цилиндрических резервуаров вместимостью 320 дал каждый. При включении электрозадвижки 12 вино из последнего резервуара через регулятор 13 потока и визуальное устройство 11 поступает в приемный резервуар 15. Поток регулируют в широком диапазоне — до 30 дал/ч. Хересованный виноматериал насосом 14 направляют в купажный резервуар. Компрессор 16 нагнетает воздух через фильтр 17 и ресивер 18. Работу компрессора регулируют устройством 19. Воздух поступает из ресивера через запорный вентиль 7, редуктор 8, ротаметр 9 и распылитель 5 в вино. По манометру 10 определяют давление воздуха, поступающего в резервуар с вином.

Беспленочный способ (глубинный).

Процесс проводят в условиях сверхвысокой концентрации дрожжей. Специально обработанные полиэтиленовые или буковые насадки адсорбируют на свою поверхность огромное количество биомассы. Таким образом в одном аппарате совмещаются окислительная и восстановительная стадии хересования. В дрожжевой аппарат и ферментер через барботеры подают воздух (0,3 объема от объема вина в 1 ч). Хересование идет при температуре 18 °C в условиях интенсивной аэрации и массообмена.

Третий этап. По окончании хересования виноматериалы сульфитируют из расчета 80... 120 мг/дм3, эгализируют, фильтруют и пастеризуют. Материал, полученный классическим способом, используют для приготовления марочных вин, другими способами — для ординарных. Соотношение компонентов купажа (хересованный и крепленый виноматериал, мистель, колер и др.)

Рис. 31. Схема производства хереса в потоке с дозированием воздуха:

1 — актинатор; 2 — напорный резервуар; 3 — регулятор уровня; 4 — трехходовой кран; 5 — распылитель; 6 — резервуар; 7 — запорный вентиль: 8 — редуктор ЦРВ-1М; 9 — ротометр; 10 — манометр; 11 — визуальное устройство; 12 — электрозадвижка; 13 — регулятор потока; 14 — насос; 15 — приемный резервуар; 16 — компрессор; 17 — фильтр; 18 — ресивер; 19 — регулирующее устройство: I — виноматериал; II — воздух.

Мистель вводят для достижения кондиции по сахару, цвету и вкусу вина. В его состав входят (% от объема купажа): обработанные сухие виноматериалы — 10, вакуум-сусло — 35, спирт- ректификат — 55 и колер — 10. В результате получают мистель с содержанием спирта 50% об. и сахара 30 г/100 см3. Для марочных вин его выдерживают 6 мес, для ординарных — 2 мес.

Колер получают увариванием виноградного вакуум-сусла до образования темно-шоколадного цвета. Уваривают в котлах, непрерывно помешивая. При температуре 30...40°C колер разбавляют хересным виноматериалом в соотношении 1 : 1 и используют в купажах крепкого Хереса для подкрашивания и для приготовления мистеля.

Купажи перемешивают, обрабатывают по действующим технологическим схемам. При необходимости применяют комплексную оклейку совместно с ЖКС или НТФ.

Против дрожжевых помутнений в сухие Хересы добавляют сорбиновую кислоту (80 мг/дм3), применяют бутылочную пастеризацию (48°C) и актинацию. Для стабилизации от кристаллических помутнений Херес обрабатывают холодом: сухой при температуре —5 °C, крепленый при температуре —8 °C или дозируют в готовые купажи метавинную кислоту (80... 100 мг/дм3).

Обработанный купаж направляют на выдержку. Марочный сухой Херес выдерживают полтора года, крепкий — два года. Купаж для сухого Хереса созревает в подвальном помещении при температуре 12... 14 °C, остальных марок — в более теплых надземных помещениях. На первом году вино выдерживают в бутах с одной переливкой, на втором — в цистернах. Все резервуары доливают полностью, независимо от марки. Практикуется выдержка купажа на винных дрожжах (0,5...1% общего объема) при температуре 40 ...45 °C. Если дрожжи отсутствуют, то применяют тепловую выдержку при аналогичной температуре. Продолжительность процесса соответственно 10...20 и 15...30 сут. После охлаждения и фильтрации купажи отправляют на отдых (10 сут), затем на фасование.

В СССР выпускают сухие Хересы: Молдова (из винограда сортов Траминер розовый, Алиготе); Ореанда (Альбильо крымский, Алиготе, Рислинг и др.); Бюракан (Воскеат, Чилар); Казахстан (Ркацители, Альбильо крымский и др.). Из крепких Хересов известны: Чимган (Нимранг, Ак кишмиш, Хусайне белый и др.); Кипчак (Тербаш); Донской (Пухляковский, Плавай, Алиготе, Рислинг и др.); Массандра (Альбильо крымский и др.); Янтарь (Алиготе, Сильванер, Рислинг); Закарпатский (Рислинг, Траминер розовый и др.); Аштарак (Воскеат, Чилар); Дагестанский (Нарма, Гюляби дагестанский, Хатми).

Вопросы и задания для самоконтроля. 1. В чем состоят особенности выдержки десертных мускатных вин? 2. Назовите особенности технологии вин кюрдамирского типа. 3. В чем заключается процесс портвейнизации вин? 4. Какие условия необходимы для мадеризации вин? 5. Зачем гипсуют мезгу в технологии Хереса? 6. Каков состав купажей вин типа Херес?