Рассматривая проблему взаимозависимости между ростом и плодоношением виноградного растения при выращивании винограда на штамбе, следует остановиться прежде всего на исследованиях Hidalgo, Candela (1969), посвященных морфологии корневой системы виноградной лозы и ее взаимозависимости с ростом побегов и многолетних частей, урожайностью, густотой посадки и конфигурацией кустов. Объектом исследований этих авторов являлись две группы насаждений, различавшиеся между собой как по числе растений на гектар, так и по соотношению между шириной междурядий и расстоянием в ряду. В первой группе опытных насаждений применялась квадратная посадка по следующим схемам: 1,5х1,5; 2,0х2,0; 2х2,5; 3,0х3,0 m. Число кустов на гектар в этой группе составляло соответственно 4444, 2500, 1600 и 1111. Во второй группе опытных насаждений сохранилось неизменное число растений на гектар — 2500, однако ширина между рядами (а) и между кустами (б) изменялась следующим образом: 2 х2,0; 2,5х1,6; 3,0х1,33 и 3,50х1,14. В этой группе опытных насаждений

отношение ширины междурядий к расстоянию между кустами имело

следующие значения: 1,0; 1,56; 2,26; 3,07.

На основании исследований считается, что увеличение площади питания при квадратной посадке (первая группа опытных насаждений) способствует усиленному развитию корневой системы каждого куста в отдельности и в силу корреляционных влияний приводит к более мощному развитию стеблевых частей и однолетних побегов. Несмотря на это, не обнаружено прямой зависимости между площадью питания и ростом корневой системы и других вегетативных частей. В то время как разница в площади питания доходит до 4,4 раза, разница в развитии корневой системы, штамба, рукавов и побегов (по весу на куст) в сумме или в отдельности доходит примерно до 2 раз. Плотность же корневой системы (на m2) при густой посадке (1,5х1,5m) примерно вдвое больше по сравнению с более редкой посадкой — 3,0 х 3,0 т.

В полном соответствии с ростом стеблевых частей и однолетних побегов находится и урожай винограда. Hidalgo и Candela установили, что при самой густой посадке (1,5х1,5 m — 4444 кустов) урожай с куста наиболее низок (1827 g), однако с гектара наиболее высок — 8119 kg. При посадке 1.5 х2,0 m (2500 кустов) урожай с куста повышается (2444 g), а с гектара снижается (6110 kg). Дальнейшее расширение площади питания (2,5 х 2,5 и 3,0 х 3,0) приводит к незначительной прибавке урожая с куста — всего около 100 g, однако значительно уменьшается урожай с гектара—соответственно 4060 и 2869 kg (т. е. в 2—3 раза).

Аналогичная закономерность установлена в отношении общего количества сахара, накопленного в ягодах. В то время как при наиболее густой посадке (1,5 х 1,5 m) с 1 ha получено в среднем 1622 kg сахара, при наиболее редкой посадке общее количество сахара с 1 ha составляет 560 kg — в 3 раза меньше. Таким образом, при квадратной посадке шире 2,0 m площадь питания неполностью освоена растениями.

При сохранении площади питания без изменений (2500 кустов на гектар), однако, при изменении соотношения ширины междурядий (а) и расстояний между кустами в ряду (б) закономерности в значительной степени меняются. Прежде всего следует отметить, что наиболее сильное развитие корневой системы, стеблевых частей и побегов установлено у растений в насаждениях квадратной посадки с соотношением а/б= 1.

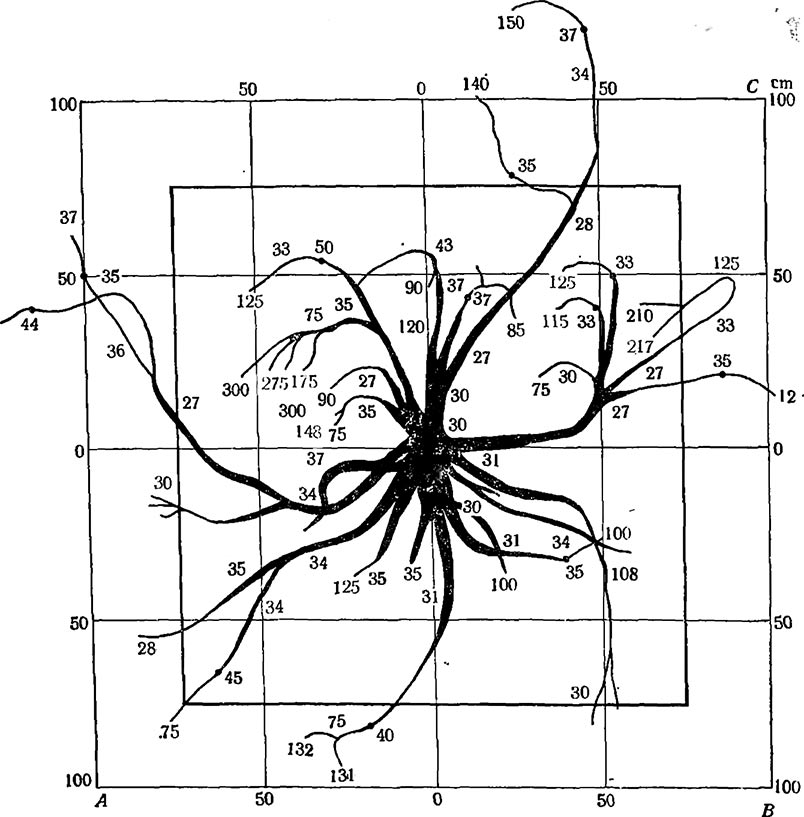

Рис. 22. Расположение корневой системы при квадратной посадке кустов (1,5 х 1,5 m)

АВ—1,50 m, ВС=1,50 m. Цифры на рисунке обозначают глубину залегания корня

С увеличением соотношения а/б до 1,56, 2,26 и 3,07 вес корневой системы на куст и 1 m2 уменьшается в 1,5—2 раза. Несколько слабее уменьшается и вес стеблевых частей — примерно в 1,2—1,4 раза. В полном соответствии с этим уменьшаются урожай и общее количество сахара — в 1,25 —1,3 раза. К сожалению, наблюдения авторов ограничились только соотношением а/б=2,26(3,0 х 1,33).

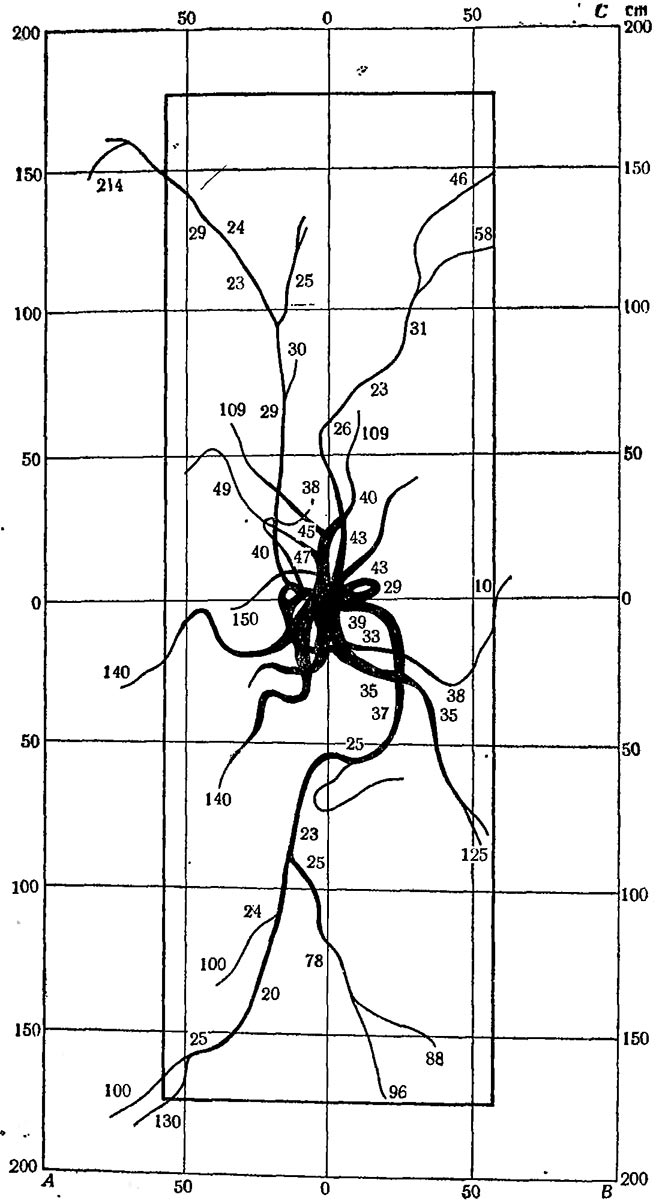

Соотношение расстояний между рядами и между кустами в ряду оказывает значительное влияние также на конфигурацию корневой системы (рис. 22, 23). Таким образом, исследования Hidalgo и Candela полностью подтверждают выводы авторов, считающих, что соотношение ширины между рядами и между кустами в ряду не должно быть больше 1,5.

Рис. 23. Расположение корневой системы при рядовой посадке кустов (3,50x1,14 m)

AB=1,14 т, ВС=3,50 m

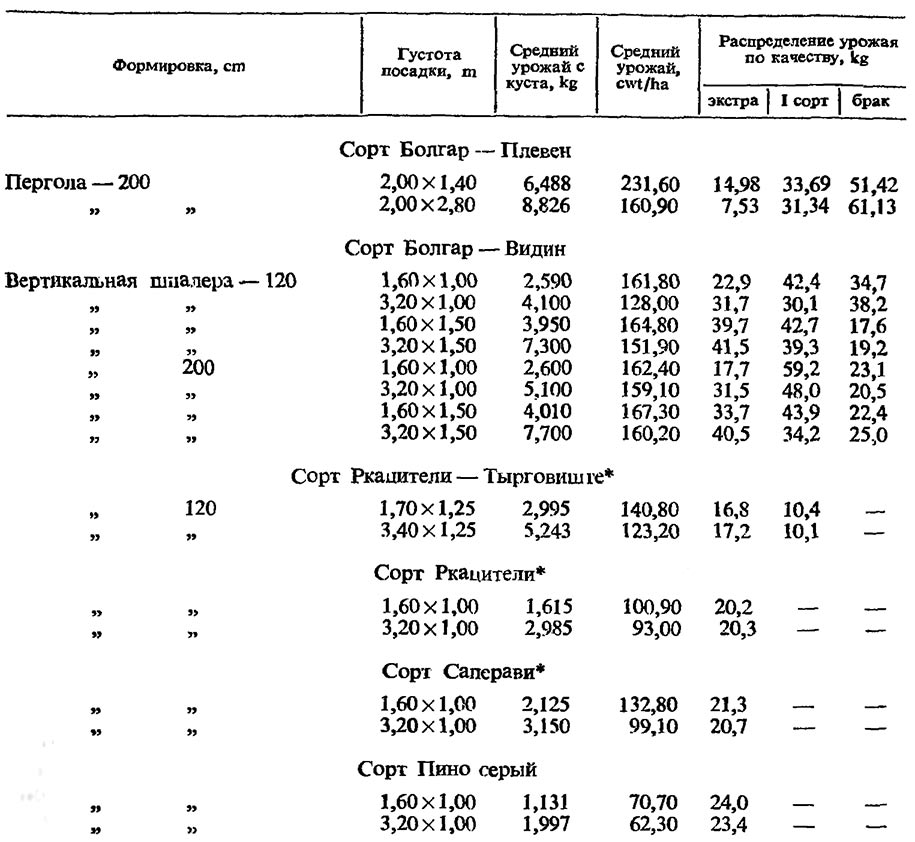

Таблица 14

Влияние площади питания на урожай и качество винограда

* Для винных сортов в колонке экстра указаны сведения о содержании сахара в%, а в колонке „I сорт“ титруемые кислоты в %.

С целью установить влияние площади питания на урожай и его качество при выращивании с оставлением штамба нами (Стоев, 1968, 1969) обобщены результаты опытов, проводившихся в период 1965—1968 гг. Выбор данных,'включенных в табл. 14, отвечает следующим методическим предпосылкам: формировка, высота штамба и длина плодовых звеньев одинаковы для всех вариантов опытов. Нагрузка на единицу площади также одинакова. Меняется только площадь питания, причем, главным образом, за счет изменения ширины междурядий (за исключением одного варианта).

Как видно, уменьшение числа растений на единицу площади, несмотря на вполне одинаковую нагрузку, приводит к снижению урожая. На основе этих данных можно сделать вывод, что количество кустов на единицу площади имеет значение и при выращивании виноградной лозы со штамбом, а также, что нельзя достичь полной компенсации урожая лишь путем повышения индивидуальной нагрузки кустов.

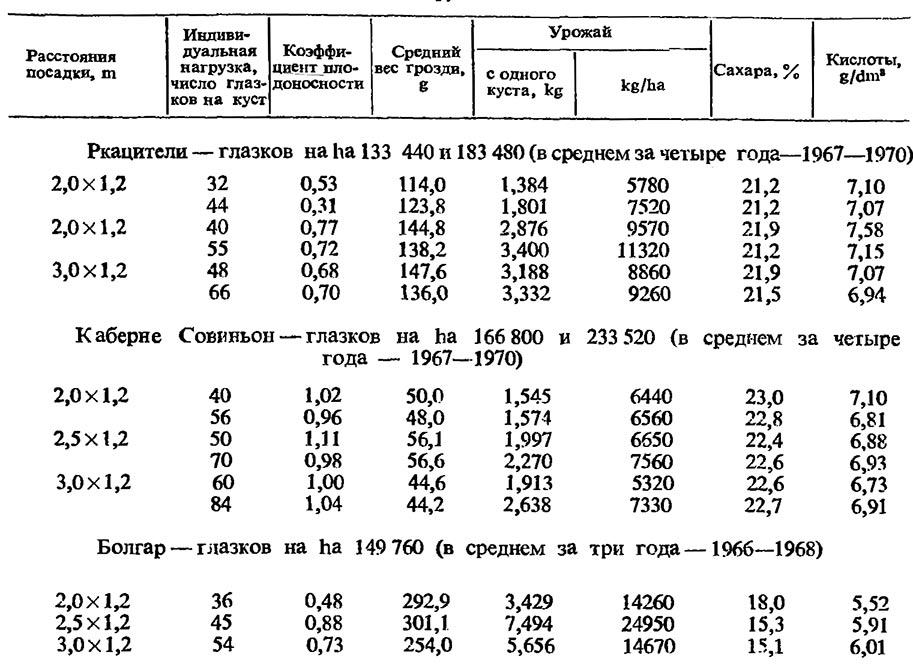

Элементы урожайности и урожай сортов Ркацители, Каберне Совиньон и Болгар при разных расстояниях в рядах и разных степенях нагрузки

В связи с этим было сделано предварительное заключение, что в условиях континентального климата на слабоплодородных почвах без дополнительного орошения расстояние посадки сортов средней силы роста при штамбовом выращивании на вертикальной шпалере не должно быть более 2,25—2,50 m в междурядьях и 1,20—1,50 m — в рядах.

К вполне аналогичным выводам приходит Алехин (1951). Он считает, что в условиях Средней Азии наиболее рациональная густота посадки колеблется в параметрах 2,5 х 1,5 m.

Дальнейшие исследования, посвященные установлению влияния площади питания на урожайность винограда штамбовой культуры, обобщены в работах Стоева с сотр. (1973, 1976).

В табл. 15 приведена лишь часть результатов этих исследований, касающихся трех сортов при расстояниях посадки 2, 2,5 и 3 m между рядами и 1,20 m в рядах в условиях района г. Плевен. Насаждения наиболее густой посадки (2,0/1,20 т) послужили в качестве контроля и выращивались по типу Гюйо, а более редкие — с оставлением штамба (формировки по типу Мозера). Во всех опытных вариантах осуществлялась двухстепенная нагрузка. Как видно из приведенных данных, с переходом к штамбовому выращиванию особенно заметно возрастает урожай у сортов Ркацители и Болгар, причем наибольшая прибавка урожая получается при густоте посадки 2,5/1,20 m. Исследования показали также, что с расширением междурядий и повышением индивидуальной нагрузки кустов уменьшаются индивидуальный рост побегов и их общий прирост.

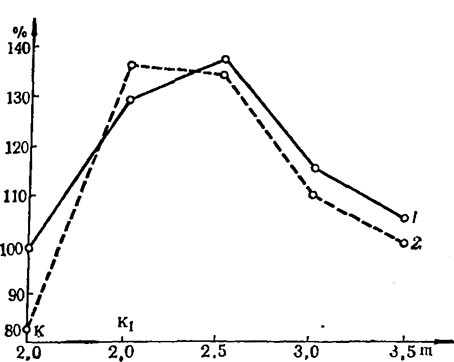

Рис. 24. Влияние ширины междурядий на урожай (в % к контролю К — приземное выращивание по типу Гюйо) при высоте штамба 80 cm и различной ширине междурядий (т)

1 — расстояние между кустами 1,25 m; 2 — расстояние между кустами 1,50 m

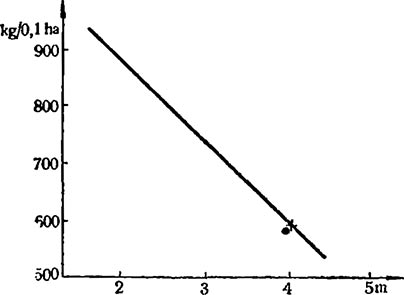

Рис. 25. Зависимость урожая (kg/0,1 ha) от ширины междурядий (т)

r=0,985+0,02; y= 1184,3—147,5x

Показательны также данные, полученные в других районах.

Например, в районе северной части Черноморского побережья урожайность сортов Ркацители и Димят при густоте посадки 1,75/1,20m и высоте штамба 60ст на 30—40% выше, чем при густоте посадки 3,40/1,20 m и высоте штамба 80/120 cm.

Аналогичные результаты получены при изучении сравнительной урожайности сортов Рислинг итальянский и Уньи белый при густоте посадки 2,0/1,25 m и высоте штамба 60 cm—они всегда давали больший урожай,чем при более редкой посадке (4,0/1,25 т).

В районе г. Тырговиште урожайность сорта Ркацители при густоте посадки 1,70/1,25 m и высоте штамба 1,20 сm на 45—50% выше, чем при густоте посадки 3,40/1,25 m и высоте штамба 120 cm.

По данным Павлова в районе г.Пловдив наиболее высокий урожай сорта Мавруд получался при ширине междурядий 2—2,5 m, расстояниях между кустами 1,25—1,5 m и высоте штамба 80 cm (рис. 24). Как видно, наличие штамба при междурядьях в 2 m повышает урожай на 31—37% по сравнению с контролем. Наиболее редкие посадки (3,5/1,5 m) при выращивании на штамбе незначительно повышают урожай по сравнению с приземным ведением, (1,8—7,0%). Тем временем урожай редких посадок значительно ниже урожая насаждений средней густоты посадки (2,5/1,25 и 2,5/1,5 m).

Весьма показателен пример с сортом Ркацители, который выращивали в четырех районах (Плевей, Варна, Тырговиште и Ямбол) при междурядьях 1,7; 2,0; 2,5; 3,0; 3,4 и 4,0 т. Наибольшая прибавка урожая всегда получалась при более узких междурядьях. Сопоставление данных об урожайности других сортов, выращивавшихся в нескольких районах при разной ширине междурядий, также показывает, что наиболее высокие урожаи дают посадки с шириной междурядий менее 3 m.

По данным Стоева и Мамарова (неопубликованные) параллельно с увеличением ширины междурядий и повышением индивидуальной нагрузки кустов уменьшается индивидуальный рост побегов. Уменьшается также толщина штамба — она меньше при ширине междурядий 4 m по сравнению со штамбовыми насаждениями с междурядьями в 3 m.

Дальнейшие исследования Стоева и Бонджукова (1974) убедительно показали, что при увеличении ширины междурядий сорта Каберне Совиньон с 2 до 3 и 4 m и при выращивании с оставлением штамба урожай закономерно уменьшается (рис. 25). Аналогичные результаты получены и при изучении густоты посадки сорта Ркацители (Стоев с сотр., 1976). Наиболее высокий урожай получен при расстоянии 2 х 1,25 m и при выращивании на штамбе. Расширение междурядий до 3 и 4 m неизменно приводит к снижению урожая.

Исходя из этих данных, а также из данных рис. 24, можно считать, что основная методическая ошибка в проводившихся многими авторами исследованиях густоты посадки заключается в том, что штамбовые формировки сопоставляются по урожайности лишь с приземными формировками. Это давно пройденный этап в изучении густоты посадки, и сейчас обязательным является включение второго контроля, идентичного по расстояниям в ряду и междурядьям с приземным ведением. Нужно также включать не менее 3—4 вариантов, различных по ширине междурядий.

Правильные выводы можно получить также, если схема исследования включает варианты штамбового ведения и одинаковой нагрузки на единицу площади и различные по числу кустов и ширине междурядий и дистанция между кустами. Такому методическому требованию в значительной степени отвечает исследование Драганова с сотр. (1981). Опыт проводился с сортом Уньи белый при ширине междурядий 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,2 и 3,5 m и расстояниях между кустами в ряду 1,0, 1,2 и 1,5 m. Высота штамба — 0,8 и 1,5. Нагрузка в пересчете на гектар — 76000 глазков.

Полученные результаты показывают, что густота посадки не оказывает сколько-нибудь заметного влияния на количество развившихся глазков, на коэффициент плодоносности, число плодоносных побегов и средний вес ягод в пересчете на гектар.

Урожай с куста увеличивается параллельно с переходом к более редкой посадке и повышением индивидуальной нагрузки кустов, однако это увеличение непропорционально оставленным при обрезке глазкам, что давно было установлено нами (Павлов, Стоев, 1965). Поэтому урожай в пересчете на гектар наиболее высокий при большей густоте насаждений (ширина междурядий 2—2,2 т/1,0—1,2 т и высота штамба 80 cm) (рис. 26). При выращивании винограда по типу Омбрелла авторы утверждают, что кривая урожайности принимает параболический характер, однако и здесь уменьшение числа кустов при увеличении ширины междурядий до 2,75—3,0 m не в состоянии компенсировать валовой урожай с единицы площади, получаемый с более густых насаждений (2,0/1,0 т) — разница в отдельных вариантах на 20—35 % меньше (рис. 27). Вывод авторов о якобы параболическом характере кривой урожая при выращивании сорта Уньи белый по типу Омбреллы и редких посадках, на наш взгляд, необоснованный, поскольку число соцветий и средний вес гроздей в пересчете на гектар не меняются. Коэффициент корреляции также не свидетельствует о достоверности выводов.

На основе этих новейших исследований мы вновь приходим к выводу, что в неорошаемых условиях при выращивании со штамбом слаборослых и среднесильнорослых сортов на склонах и малоплодородных землях ширина междурядий не должна превышать 2,25—2,5 m.

Рис. 26. Зависимость между густотой посадки винограда (т) и урожаем (t/ha)

1, 2, 3 — дистанция между кустами 1,0, 1,2 и 1,5 m; r1=0,827; r2=0,985; r3—0,254. Высота штамба 80 cm

В условиях орошения на плодородных почвах и при выращивании сильнорослых сортов ширину междурядий можно увеличить до 2,60—2,80 m.

Наши выводы вполне совпадают с заключениями Вranas (1959, 1960), из которых мы приводим некоторые выдержки.

"Физиология растений всегда утверждала, что вес сформированного (синтезированного) сухого вещества уменьшается в пересчете на одно растение, однако всегда повышается в пересчете на площадь питания при условии, что число растений на этой же площади питания увеличивается".

"На одной и той же площади питания две корневые системы (два куста) выносят из почвы больше воды и минеральных веществ, чем одна корневая система".

"Невозможно (абсолютно!) достичь увеличения сухого вещества, сформированного на единицу площади, уменьшением густоты посадки".

"Образованное сухое вещество с одного куста увеличивается параллельно нагрузке до определенного предела. Этот предел (судя по числу глазков) тем выше, чем куст сильнее".

"Урожай, который можно получить с определенной площади питания, увеличивается вместе с увеличением числа растущих на ней кустов. Уменьшение урожая в результате уменьшения густоты посадки всегда менее чувствительно на глубоких, свежих и плодородных почвах".

Следует отметить, что в ряде других стран при выращивании винограда на вертикальной шпалере придерживаются ширины в междурядьях 2,5—3,0 m.

Рис. 27. Зависимость между густотой посадки винограда (m) и урожайностью (kg/0,1 ha)

1, 2, 3 — дистанция между рядами 1,0, 1,2 1,5 m; r1=0,866; r2=0,691; r3=0,511

Boubals (1970), оценивая густоту посадки с точки зрения возможности механизированной уборки урожая, неоднократно рекомендует ширину междурядий 3,0—2,5 т. Олмо1 отмечает, что в последнее время виноградники в США закладывают с междурядьями 3,0 m, а не 3,60 т, как было принято раньше. Галигани, также сторонник междурядий в 2,50—3,00 m, подчеркивает, что в Италии проявляется стремление к сокращению виноградников на равнинных участках, за исключением культуры столовых сортов.

Дискуссия по вопросам густоты посадки виноградников при выращивании со штамбом продолжается, как явствует из весьма различных мнений авторов. Так, Магер (1967), обсуждая старые данные Бессарабского училища виноделия по изучению влияния формировки и густоты посадки виноградных кустов на величину урожая, приходит к выводу, что загущенные посадки винограда возможны и на богатых молдавских почвах при соответствующих формировках кустов. Созревание винограда на низких формах наступает раньше, однако в дождливую погоду он больше подвержен загниванию.

Плакида (1967) и Плакида с сотр. (1969, 1970), изучая продуктивность листовой поверхности при разной густоте посадки, устанавливает, что величина поглощения фотосинтетически активной радиации (ФАР) четко коррелирует с поверхностью листьев кустов и единицы площади, причем она больше у кустов редкой посадки, тогда как при пересчете на единицу площади — больше для густой. Сопоставляя показатели фотосинтетического потенциала, сухой биомассы урожая и физиологические показатели листьев с элементами урожая сортов Жемчуг Саба, Алиготе и Карабурну, Е. К. Плакида приходит к выводу, что оптимальная площадь питания находится между площадями контроля (2,25 х 1,5 m) и вариантом густой посадки (1,5 х 1,0 m).

1 Материалы Международной конференции по механизированному сбору винограда» Монпелье, 1971.

Никифорова с сотр. (1970) изучали густоту посадки сортов Жемчуг Саба, Алиготе и Каберне Совиньон при расстояниях между рядами 1,5; 2,0; 2,25 и 2,5 m и между кустами в ряду — 1,0; 1,5; 2,0 и 2,5 m. Результаты показали, что с увеличением площади питания показатели урожайности и прироста побегов повышаются, повышается также урожай в пересчете на куст. В пересчете на единицу площади, однако, урожай выше при более густых посадках. Разница в урожае более редких и более густых посадок постепенно сглаживается. В заключение авторы рекомендуют для сортов Жемчуг Саба и Алиготе 3000—5000 кустов на гектар, а для Каберне Совиньон — 2000—3000.

Ряд других авторов (Мнацаканян, 1973; Арутюнян с сотр., 1964; Волошин, 1974; Мартьянова, 1975; Левiнський, Колосовский, 1976; Литвинов с сотр., 1974; Забиако, 1974; Рыбин,

Колосовский, 1975; Никифорова, Забиако, 1975; Рыбин с сотр., 1974; Коваль, 1976, и др.), изучая продуктивность многих сортов, приходят к выводу, что наиболее высокий урожай в сочетании с хорошим качеством винограда получается при 3000—5000, а для некоторых сортов — и при 5000—6000 кустов на гектар. Этого можно достичь при расстояниях между рядами 2,0—2,25 m и между кустами в ряду 1,0—1,25—1,5 m. В условиях орошения междурядья можно увеличить до 2,5 m. Для столовых сортов (Шабаш) число кустов на гектар меньшее — 1600—2500.

Пономарчук и Богданова (1971) получили наиболее высокий урожай при 5000 кустов на гектар (2 х 1 m). Высокий урожай они получили и при расстояниях 2,5 х 1т (доход в денежном выражении вдвое больший, чем при расстояниях 2,5 х 2 m. Оптимальные расстояния в ряду 1—1,3 m для более слаборослых сортов и 1,5—1,6 m — для сильнорослых.

Аналогичные выводы делают также Рыбин и Колосовский (1975). Опытные насаждения при ширине междурядий 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 и 3,5m сортов Рислинг итальянский и Шабаш, выращиваемые при разных формировках, нагрузках и высоте штамба за 8 лет наблюдений показали следующие результаты:

а. Более густые посадки раньше вступают в полное плодоношение и уже вначале дают в 3—4 раза больший урожай. Густые насаждения быстрее восстанавливаются после зимних морозов, чем редкие. Густота посадки не оказала ни положительного, ни отрицательного влияния на морозостойкость.

б. Наиболее высокий урожай за период исследований (1963—1973) получен при ширине междурядий 2,0 m и высоте штамба 40—50 cm.

в. Наиболее быстрая окупаемость капитальных вложений и наибольшая экономическая эффективность достигнуты при ширине междурядий 2,0—2,5 m.

Аналогичные результаты получили Стоев с сотр. (1978). По их данным при выращивании сортов Рислинг итальянский и Ркацители при густоте посадки 2x1,1 m (4540 кустов на гектар) и высоте штамба 75 cm в среднем за четыре года (1971—1974) получен урожай в 200—220 c/ha и вполне удовлетворительного качества. Экономические исследования показали, что в этих насаждениях достигнута высокая рентабельность, а окупаемость капиталовложений до вступления виноградников в плодоношение составляла г. для сорта Ркацители и 4,8 г. для сорта Рислинг итальянский (Стоев, Ботев, 1978).

Winkler (1969), наоборот, высказывает ряд соображений в защиту редких насаждений. Такого же взгляда придерживаются Неделчев, Атанасов (1969а), Димчев (1978), Шайтуро (1974), Ников, Ников с сотр. (1977) и др.

Несмотря на большую разноречивость мнений авторов по проблеме густоты посадки винограда в нынешнее время прогностические исследования указывают на то, что к концу XX столетия наступит резкий переход к загущенным насаждениям. Характерно в этом отношении мнение профессора Η. Р. Olmo, высказанное в его докладе „Насаждения виноградников к 2000-му году“ (Bull. de 1, О. I. V. vol. 52—576, II, 1979, 93—106). Он говорит, что в следующих 20 лет, по всей вероятности, будет убедительно подтверждено, что качество винограда и интенсивное вегетативное развитие находятся в негативной взаимосвязи. Поэтому развитие карликовых или же полукарликовых растений является хорошей перспективой на будущее. Мелкие растения будут высаживать гуще, эти насаждения будут использовать лучше солнечную радиацию и от них будет реализован более высокий урожай в пересчете на гектар. Дальше он отмечает, что тенденция о расширении междурядий более ярко выражена в "Новом мире", где земля дешевле и где большие тракторы, применяемые к полевым работам (при пшенице), были приспособлены для потребностей виноградарства. Таким образом, изменения густоты посадки не вызваны заботой о наиболее рациональном использовании земли, а поставлены в зависимости от производителей техники, которые вообще не интересуются потребностями виноградарства. В заключение проф. Олмо пишет: "Считаю, что от нынешнего дня до 2000 г. признание получит применение узкогабаритных и более эффективных машин для обработки густых насаждений, в которых солнечная энергия используется лучше всего".Он отмечает также, что более высокие и в форме шпалеры конструкции более экономные и более долголетние по сравнению с применяемыми сегодня.

Подводя итоги, можно сказать, что вопрос о площади питания следует решать на основе экспериментов с учетом возможности максимального применения механизации и в единстве с системой обрезки (формировки). Поэтому вполне прав Рябчун (1969), который отмечает, что исчерпывающая оценка оптимальной густоты посадки и связанных с ней методов выращивания культуры может быть дана после многолетних исследований с учетом всех условий, влияющих на ее эффективность.

Существенно значение при этом имеют биологические особенности сортов и, в первую очередь, сила их роста. При этом нужно всегда руководствоваться принципом приспособления техники к требованиям биологии растений или же допускать разумный компромисс между ними, о чем упоминает Dalmasso (1968). В настоящее время возможности прогресса в области техники несравнимо больше, чем возможности модифицировать биологические особенности растений.

Проблему оптимальной густоты посадки следует рассматривать и с точки зрения коэффициента использования земли и фотосинтетически активной радиации1. Интенсивное земледелие требует, чтобы каждый клочок обрабатываемой земли давал бы максимальную продукцию лучшего качества при оптимальном сочетании с экономическими показателями.