Нелегко отграничить и определить количественно роль только микроэлементов в формировании урожая по сравнению с другими факторами, участвующими в нем, хотя неоднократно устанавливалась необходимость их наличия для вегетативно-репродуктивных процессов. Принимая во внимание их каталитическое биохимическое значение в противовес макроэлементам, мы не обнаруживаем пропорциональности между внесенными дозами (или существующим уровнем элемента в субстрате) и его влиянием на урожай и рост растения (Candussio, 1968). При отсутствии признаков недостатка внесение микроэлементов обычно не изменяет количества продукции и их содержания в листьях (Sакоsi, 1975). Только при недостатке их или в особых случаях, как, например, при использовании бора для повышения процента завязей у самонесовместимых или с женскими цветками сортов винограда (Dau1tа с сотр. 1975), возможно проявление влияния различных микроэлементов. Косвенный метод позволяет определить, хотя и неполно, влияние микроэлементов на урожай. Он состоит в определении количества различных микроэлементов в отдельных органах растений и их частях, обладающих различными вегетативными и репродуктивными свойствами. Действительно, если анализировать верхушки побегов, листья, ягоды и семена с побегов, отличающихся разной силой роста, можно увидеть, что с повышением силы роста содержание железа, марганца и бора показывает тенденцию (бор — неясную) к снижению (Frеgоni, Sсiеnzа, 1976). Это можно констатировать, проследив данные, приведенные в табл. 1. Отмечается, что с силой роста побега возрастают средний вес грозди и процент завязей (в семенах/ягодах). Урожай понижает уровень микроэлементов в различных органах, в особенности в листьях. К аналогичным рассуждениям приходят Lаrsеn с сотр. (1955), установившие снижение содержания железа, марганца и бора в черешках листьев по мере повышения урожая. Интересна положительная корреляция между содержанием бора в листьях (в среднем от проб с момента образования завязей до начала созревания) и количеством гроздей на побегах средней силы роста.

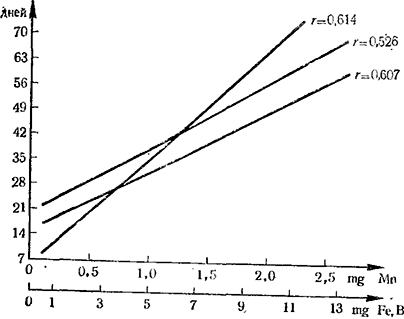

Если исследование соотношения питания различных органов, в особенности листьев и ягод, позволяет установить явление конкуренции, то определение содержания микроэлементов в ходе развития винограда позволяет установить связи причинности между уровнем элементов и качественной характеристикой сусла. Кстати, уместно отметить, что Gаrtе1 (1971) установил положительную корреляцию между содержанием бора в ягодах и фазами их роста. Конкретнее, наблюдается прогрессирующее повышение уровня бора в сухом веществе по мере созревания ягод. Fregoni и Scienza устанавливают тесную корреляцию между содержанием бора и сахаром в ягодах; налицо также увеличение содержания железа и марганца по мере созревания (рис. 1).

Количество семян не только влияет на величину ягод (Fregoni, Scienza, 1976а) и их химический состав — сахара и органические кислоты (Rapp, Klеnеrt, 1975), но и модифицирует содержание микроэлементов в сухом веществе.

Рис. 1. Корреляция содержания Мn (r=0,614), Fe (r=0,607) и В (r=0,526) в ягодах в период с образования завязей до созревания

Рис. 3. Корреляция между содержанием бора в ягодах сорта Бонарда (mg в 1000 ягодах) и их сахаристостью

Рис. 2. Изменение содержания бора (а), железа (б) и марганца (в) в ягодах сортов Барбера (1) и Бонарда (2)

В частности, установлено, что ягоды с одним или двумя семенами содержат значительно меньше железа, бора и марганца, чем ягоды с тремя или четырьмя семенами.

Динамика содержания этих микроэлементов в течение года также неодинакова. В ягодах с 3—4 семенами максимум содержания бора и железа наблюдается в начале созревания с последующим снижением по мере созревания, в то время как в ягодах с 1-2 семенами содержание этих микроэлементов возрастает по мере созревания.

Таблица 1

Содержание микроэлементов (ррт) в побегах виноградной лозы в зависимости от их силы роста (средние данные 4—8 проб)

Органы | В | Fe | Мn | Fe/Mn | ||||||||||||

слаборослые | среднерослые | сильнорослые | в среднем | слаборослые | среднерослые | сильнорослые | в среднем | слаборослые | среднерослые | сильнорослые | | в среднем | слаборослые | среднерослые | сальнорослые | в среднем | |

Верхушки | 40 | 33 | 35 | 36 | 249 | 103 | 122 | 158 | 24 | 20 | 17 | 20 | 10,4 | 5,1 | 7,2 | 7,6 |

Листья | 55 | 47 | 41 | 48 | 227 | 214 | 263 | 235 | 51 | 48 | 44 | 48 | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 4,5 |

Ягоды | 40 | 31 | 48 | 40 | 78 | 62 | 60 | 67 | 6 | 5 | 5 | 5 | 13,0 | 12,4 | 12,0 | 12,5 |

Семена | 85 | 75 | 79 | 80 | 47 | 43 | 43 | 44 | 12 | 12 | 11 | 12 | 3,9 | 3,6 | 3,9 | 3,8. |

В пересчете на сухое вещество (ppm) самых высоких значений содержание бора, железа и марганца достигает к началу созревания (рис. 2). Эти наблюдения подтверждаются (в отношении бора) (Gаrtе1, 1971). Вероятно, причины такого внезапного роста к началу созревания кроются в глубоких биохимических изменениях, наступающих в ягодах в этой фазе, называемой точкой физиологической инверсии1, и, по всей вероятности, связанной с синтезом и накоплением полифенолов и сахаров.

Многочисленные исследования, проводившиеся в Италии, доказали положительную и существенную корреляцию между содержанием бора в листьях и урожаем винограда с единицы площади. В пересчете на килограмм винограда на почку отмечается линейная и значительная связь между содержанием железа в листьях и урожаем. Что же касается накопления сахаров в ягодах в связи с содержанием в них микроэлементов, устанавливается линейное увеличение сахаров в сусле в зависимости от содержания бора (рис. 3). В отношении содержания железа и марганца эта корреляция незначительна. В частности, отмечается ускоренный рост содержания бора в ягодах в первые фазы их развития (от 1,1 до 5,5 mg), тогда как сахаристость повышается с 4,71 до 6,90%. После начала созревания ягод, однако, при повышении сахаристости с 6,90 до 12,7% содержание бора увеличивается практически всего на 0,5 mg. В конечной фазе сахаристость вновь повышается, тогда как содержание бора в ягодах увеличивается с 6 до 9 mg. Почти аналогичные результаты получил Gаrtе1 (1971). Другим подтверждением связи, существующей между качеством сусла и содержанием бора, является тот факт, что в годы, когда сахаристость винограда повышена, концентрация бора в сусле также повышена.

Что же касается влияния микроэлементов на качество вина, Bertrand с сотр. (1966) доказал, что внесение бора и молибдена повышает градус спирта и сухой экстракт. Особенно молибден повышает общее качество вина, как показала дегустация. К таким же заключениям пришли Dоbroljubskji и Ryza (1962) в отношении марганца. Они установили, что в ягодах и листьях сорта Небиоло содержится больше микроэлементов.

Georgiev и Izmajlova (1976) в условиях нехватки микроэлементов и внекорневой подкормки виноградников получили вина лучшего качества, в частности, с повышенным уровнем высших спиртов и сложных эфиров. Dobroljubskji (1974) установил, что внесение цинка и марганца ведет к изменению содержания органических кислот в ягодах и благоприятствует созреванию, а, кроме того, повышает сахаристость. Полученные вина имели содержание ароматических веществ и лучшие органолептические качества. Malakhova (1976) и Ravel, Leela (1975) установили повышение сахаристости винограда при внекорневой подкормке и внесении в почву бора и цинка. Кроме того, по данным Tagizade и Gazanov (1974) внесение этих элементов ведет к накоплению аминокислот в ягодах.