В начале пятой фазы вегетации семена винограда достигают нормальной величины и формы, оболочка каменистых клеток становится твердой, эндосперм заполняет внутренность семян, приобретая молочно-белую окраску. До конца этой фазы в семенах винограда происходит ряд других физиолого-биохимических процессов, связанных с отложением новых количеств запасных питательных веществ и снижением содержания воды. В этом состоянии зародыш семян становится вполне развитым и подготовленным к прорастанию.

По мнению Мержаниана (1967), семена винограда могут прорастать еще до наступления физиологической зрелости ягод. Н е г р у л ь (1952) отмечает также, что семена могут прорастать, находясь в молочной спелости.

Долгова (1960) подробно изучала эмбриональное развитие семян и зародыша с тем, чтобы выяснить причины низкой всхожести семян некоторых скороспелых сортов. По данным наблюдений Долговой как у скороспелых, так и у поздних сортов формирование зародыша происходит за одинаковое время — около 60 дней. У сортов с очень коротким вегетационным

периодом, таких, как Мадлен Анжевин, Жемчуг Саба и др., однако, перикарп ягод созревает за более короткий период по сравнению с формированием зародыша, в то время как у поздних сортов развитие семян и зародышей опережает созревание перикарпа.

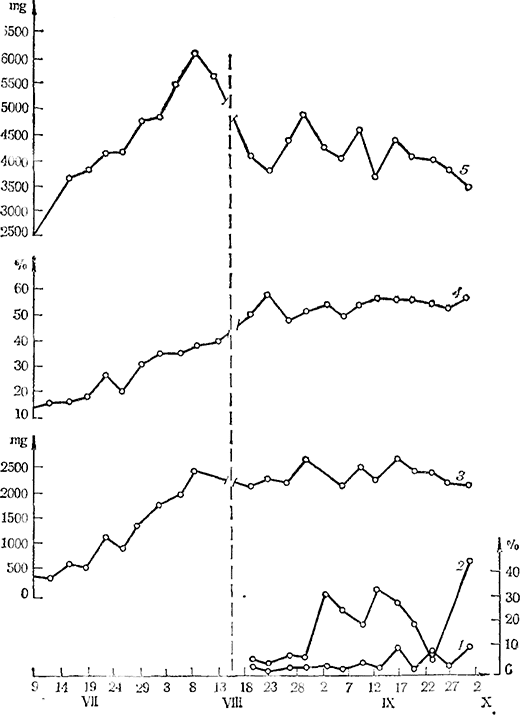

Рис. 4. Зависимость всхожести семян сорта Мерло от изменения веса их сырого и сухого вещества

1 — всхожесть семян (%) после их извлечения из ягоды; 2—всхожесть семян(%) после хранения на протяжении трех недель при температуре 10°С; 3— вес сухого вещества 100 семян (mg); 4 — % сухого вещества семян; 5 — вес сырого вещества 100 семян (mg) (пунктиром обозначено начало созревания ягод)

Несоответствие между развитием семян и созреванием перикарпа у скороспелых сортов вызывает диспропорцию в распределении поступающих питательных веществ между перикарпом и растущими семенами, вследствие чего эндосперм формируется неполностью и зародыш погибает. Это дало автору основание считать, что определение степени созревания ягод винограда по физиологической зрелости семян является неправильным.

Позже Rives (1965) изучал всхожесть семян сорта Мерло в зависимости от изменения свежего и сухого вещества семян за период после оплодотворения до физиологической зрелости ягод. Результаты этих исследований, представленные на рис. 4, показывают, что вес свежих и сухих семян и процент сухого вещества в семенах возрастают сначала прямолинейно, после чего они задерживаются почти на одинаковом уровне (остаются без существенных изменений). Конец периода нарастания сухого вещества в семенах совпадает с периодом начала созревания ягод (veraison), после чего они приобретают способность к прорастанию. Начиная с этого момента и до конца физиологической зрелости винограда всхожесть семян постепенно увеличивается.

Аналогичный характер имеют исследования З. Занкова, который определял динамику накопления сухого вещества в семенах одновременно с изменениями содержания сахаров в ягодах и всхожестью свежесобранных и стратифицированных семян ряда сортов. Результаты этих исследований показывают, что до начала созревания винограда семена не обладают способностью к прорастанию. После наступления физиологической зрелости ягод уменьшается содержание воды в семенах и вместе с этим они приобретают способность к прорастанию.

Следует отметить, что некоторые сорта зила Жемчуг Саба и Болгар имеют низкую всхожесть семян и до физиологической зрелости ягод. У семян других сортов (Широка мелнишка лоза, Памид и Пино черный) процент всхожести значительно выше.

Неодинаковой всхожестью обладают семена винограда из ягод, находящихся в различных зонах по длине кистей, — более высокая всхожесть обнаруживается у семян из основания и верхней части гроздей. На всхожесть семян оказывает некоторое влияние также месторасположение гроздей на кусте. По данным Георгиевой и Иванова (1959), семена, сформированные на пасынках, имеют более высокую всхожесть (более дружные всходы и более интенсивное нарастание проростков) по сравнению с семенами из гроздей на побегах, выросших из почек на сучках замещения или же на стрелке. По данным этих же авторов, дыхание семян из гроздей с пасынков более интенсивное, активность каталазы у них также более высокая. Сеянцы из таких семян отличаются большей силой роста и более коротким вегетационным периодом.

Особенности семян из ягод гроздей с пасынков находят объяснение в биологических свойствах пасынков, установленных рядом авторов (Баширов, 1947, 1948, 1949; Стрельников, 1950, 1951, 1952, 1954; Стоев с сотр., 1952, и др.). Они соответствуют также исследованиям других авторов (Черномаз, 1938; Голубинский, 1948; Ерменко, 1950; Чирковский, 1952; Туманян, 1949; Николаенко, 1940; Айзенштат, 1954, и др.), установивших различия между жизнеспособностью и раннеспелостью сеянцев в зависимости от зон растения, где они формировались.

Исследования Иванова (1962) также показали, что семена корнесобственных и привитых растений обладают неодинаковой жизнеспособностью. Как правило, у семян с привитых растений жизнеспособность выше, что выражается лучшей всхожестью, более дружным появлением всходов, энергичным ростом корешков, повышенной активностью каталазы и интенсивным дыханием.

Повышенная жизнеспособность семян с привитых растений, по данным Иванова, проявлялась и в семенном потомстве первого поколения. Сеянцы из семян таких растений более сильнорослые — среди них больше развитых и сильных растений, чем среди сеянцев из семян корнесобственных растений.

Дальнейшие исследования Занкова (1972) не подтвердили выводы Иванова (1962) о влиянии корневой системы на рост и всхожесть семян. Не подтвердились также выводы Георгиевой и Иванова (1959) о неодинаковой биологической ценности семян, формировавшихся в гроздях с основных и боковых побегов. Поэтому эти вопросы требуют дальнейшего выяснения.