Морфологические, анатомические и физиологические особенности грозди, ягоды и семени

Гроздь винограда (рис. 16, А) является генеративным органом и формируется из соцветия после его отцветания и оплодотворения семяпочек. При этом ножка соцветия преобразуется в ножку грозди, ось соцветия с разветвлениями - в гребень, завязи - в ягоды. Ножка служит для прикрепления грозди к побегу. Ее длина считается от места прикрепления к побегу до места первого ответвления или узла гребня. Ножка грозди или древесневеет, или остается зеленой. Все боковые разветвления ножки грозди и ее главной оси образуют гребень. От особенностей ветвления гребня и числа завязавшихся ягод зависит форма и плотность грозди.

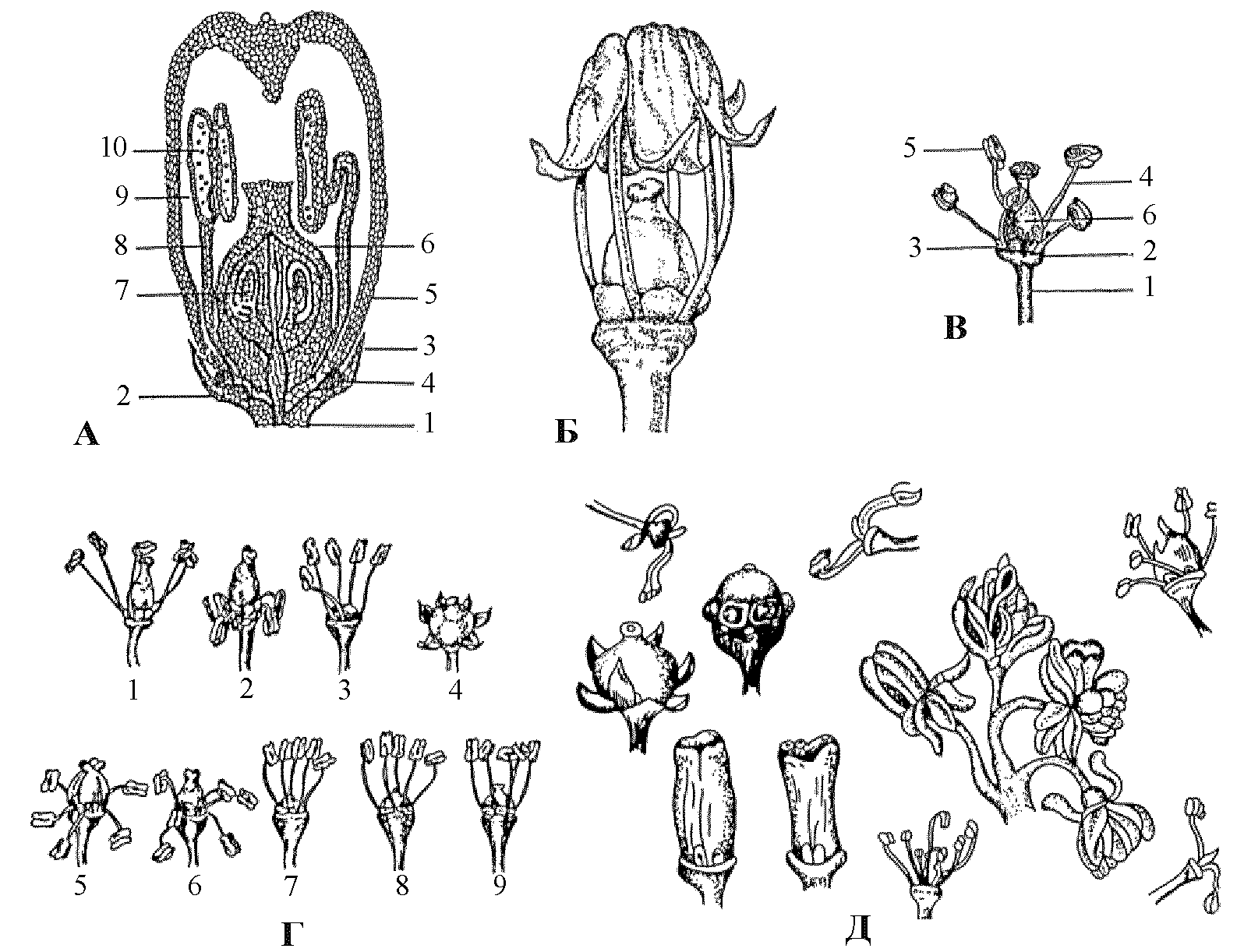

Рис. 14. Морфология цветка винограда:

А — продольный разрез виноградного цветка (1 - цветоножка; 2, 3 - чашечка; 4

- кольцевой валик у основания венчика-колпачка; 5 - колпачок; 6 - завязь; 7

- семяпочка; 8 - тычиночная нить; 9 - пыльник; 10 - пыльца);

Б — раскрывание цветка винограда (отрыв колпачка снизу);

В — строение обоеполого цветка после сбрасывания колпачка (1 - цветоножка; 2 - чашечка; 3 - подпестичный диск; 4 - тычиночная нить; 5 - пыльник; 6 - пестик);

Г — типы цветков винограда (1 - обоеполый; 2 - функционально-женский; 3 - функционально-мужской; 4 - истинно женский; 5, 6 - функционально-женский переходного типа; 7, 8, 9 - функционально-мужские переходного типа);

Д — аномалии или фасциации цветков винограда (по П. А. Баранову).

По форме грозди могут быть цилиндрические, конические, цилиндроконические, крылатые и ветвистые (рис. 78, Г).

Размер грозди зависит от сорта, агротехники и природных условий. Обычно колебания по длине бывают от 6 до 30 см. Средними считаются грозди длиной от 10 до 18 см. Крупные от 18 до 26 см. Очень крупные - свыше 26 см, мелкие - менее 10 см.

Грозди различают и по плотности . Встречаются очень плотные (имеют деформированные ягоды), плотные, рыхлые и очень рыхлые грозди. Плотность грозди может изменяться в зависимости от сорта, экологических условий, условий цветения и оплодотворения.

Морфологические особенности грозди используются для описания и определения сортов винограда, а для технологической характеристики сорта важным является строение грозди, те. ее масса, соотношение структурных элементов, показатель строения (отношение массы ягод к массе гребня) и ягодный показатель (число ягод на 100 г грозди).

Анатомическое строение оси гребня и его ножки схожее с анатомическим строением междоузлий молодых побегов.

Ягода винограда представляет из себя сочный нераскрывающийся плод. Это видоизмененный, после оплодотворения, гинецей одного цветка. Ягода это основной орган, ради которого культивируется виноград, имеющий большое хозяйственное, диетическое и лечебное значение. Ягода развивается из завязи. После оплодотворения яйцеклетки развивающийся зародыш стимулирует рост тканей завязи. Рыльце и столбик высыхают, превращаясь в пупок. К гребню ягоды прикрепляются с помощью плодоножки, расширенной у основания в подушечку. Через плодоножку из гребня в ягоду проходят сосудисто-волокнистые пучки, которые расходятся в ягоде по 3 направлениям: к семенам, по периферии и через плодолистики по центру. При отрыве ягод от плодоножки на подушечке остается кисточка из сосудисто-волокнистых пучков. Сама ягода винограда (перикарпий (рис. 16, Б, В) состоит из кожицы, имеющей разное число слоев гиподермальных клеток с неотделяющимся эпидермисом (10-15 слоев); многослойной мякоти ягоды, отделяющейся от кожицы и имеющей слаборазвитый внутренний эпидермис (11-16 слоев); проводящих пучков и семян. Всего ягода имеет 25-30 слоев клеток.

Околоплодник ягоды винограда (перикарпий) дифференцируется на экзокарпий (наружная эпидерма); мезокарпий (основная паренхима) и эндокарпий внутренняя эпидерма).

Рис. 15. Опыление и оплодотворение у винограда:

А — схема опыления и оплодотворения у винограда ( I - пестик : 1 - завязь; 2 - семяпочка; 3 - зародышевый мешок; 4 - пыльца попавшая на рыльце пестика и проросшая в трубку; 5, 6, 7 - прохождение пыльцевой трубки по тканям пестика и вхождение ее в зародышевый мешок; 8 - пыльца в пыльнике; 9 - проводящие пучки. II - конец пыльцевой трубки: 10 - генеративная клетка до деления; 11 - вегетативное ядро; 12 - два спермия после деления генеративной клетки; III - двойное оплодотворение: 13 - спермий, сливающийся с яйцеклеткой (16); 14- спермий сливающийся со вторичным ядром зародышевого мешка (15) (по П. А. Баранову);

Б — продольный разрез семяпочки винограда (1 - проводящий пучок; 2 - халаза; 3 - гипостаза; 4 - специализированная паренхима; 5 - дегенерированные антиподы; 6 - нуцеллус; 7 - зародышевый мешок; 8 - вторичное ядро; 9 - наружный интегумент; 10 - внутренний интегумент; 11 - яйцевой аппарат; 12 - нуцелярный колпачок; 13 - кутикула; 14 - микропиле; 15 - семяножка);

В — зрелые пыльцевые зерна винограда (внешний вид, на дне бороздки видны поры).

Г — анатомия пыльцевого зерна (1 - генеративная клетка; 2 - вегетативная клетка; 3 - интина; 4 - экзина; 5 - пора);

Д — типы пыльцы винограда ( а - фертильная; б - организационно-стерильная; в - случайно-стерильная).

Эпидермис ягоды покрыт тонким слоем кутикулы с восковидным налетом. У молодых ягод имеется небольшое количество устьиц, которые по мере роста ягод пробковеют и на их месте образуются чечевички.

В клетках эпидермиса и прилегающих к нему слоях гиподермы находятся различные пигменты, определяющие окраску ягод. Зеленая окраска обусловлена зеленым пигментом хлорофиллом, желтая - ксантофиллом, каротином и др., розовая, красная, синяя - растворенным в клеточном соке антоцианом. Клетки с пигментами размещаются в одном, двух или нескольких слоях кожицы. Иногда в разных слоях кожицы сочетаются разные окраски клеточного сока, что приводит к серым тонам окраски. При неравномерном размещении пигмента на разных сторонах ягоды (больше с солнечной стороны) у сортов со светлой окраской ягод образуется загар.

У некоторых сортов (Саперави, Тентюрье, Гаме фрео и др.) окрашены не только клеточный сок кожицы, но и мякоть. Характер окраски зависит как от сорта, так и условий произрастания.

Кожица ягоды может быть легкорвущаяся, незаметная или малозаметная при еде, либо очень толстая и прочная. От этого зависит устойчивость ягод к растрескиванию и загниванию. Кожица обладает и вкусовыми свойствами, иногда незаметными, иногда резко выраженными. Ароматические вещества в небольшом количестве имеются в кожице, но в большей степени распределены в мякоти.

Мякоть составляет 75-85% массы зрелых ягод и состоит в основном (99%) из вакуолярного сока, имеющего питательные вещества, доставленные сосудисто-волокнистыми пучками.

Мякоть ягоды может быть сочной, тающей, плотной, хрустящей, мясистой, слизистой. У сортов винограда с сочной мякотью ягод стенки клеток тонкие, легко разрываются при раздавливании и сок при этом быстро вытекает (группа западно-европейских сортов). Сорта с такими ягодами не транспортабельны и плохо хранятся. У сортов с плотной, хрящеватой мякотью ягоды менее сочные и при раздавливании плохо отдают сок. Такие сорта хорошо хранятся и транспортируются на дальние расстояния.

В ягоде может быть 4, 3, 2 или 1 семя. Редко бывают ягоды с большим числом семян, а также бессемянные.

Бессемянность может быть 2-х типов. Первый тип когда завязь развилась в ягоду без оплодотворения и развития зародыша ( партенокарпия) . В таких случаях ягоды мелкие горошащиеся. У многих сортов, часть ягод в грозди развивается нормально с семенами, а часть горошащихся. Это так называемая частичная партенокарпия, которая наиболее сильно проявляется у сортов с функционально-женским типом цветка и особенно при неблагоприятных условиях перекрестного опыления и оплодотворения. Есть сорта не способные образовывать партенокарпические (бессемянные) ягоды. У них все ягоды в грозди только семенные. При отсутствии же нормальных условий для опыления и оплодотворения у этих сортов завязи полностью осыпаются.

Рис. 16. Морфология и анатомия грозди, ягоды и семени:

А — морфология типичной грозди винограда (1 - ножка грозди; 2 - узел; 3 - место отхождения первых разветвлений гребня; 4 - верхушка грозди; 5, 6 - лопасти; 7 - усик с ягодами на конце);

Б — продольный и поперечный разрез ягоды винограда (1 - плодоножка; 2 - подушечка; 3 - кутикула; 4 - эпидермис; 5 - гиподерма; 6 - проводящий пучок; 7 - семя; 8 - мякоть (мезокарпий); 9 - эндокарпий; 10 - кисточка);

В — анатомическое строение перикарпия ягоды (1 - кутикула; 2 - наружный эпидермис (экзокарпий); 3 - кожица и гиподерма; 4 - мякоть (мезокарпий); 5 - внутренний эпидермис (эндокарпий); 6 - проводящий пучок);

Г — морфология семени винограда (I - брюшная сторона; II - спинная сторона; 1- бороздка; 2 - семящов; 3 - халаза; 4 - впадина; 5 - клювик);

Д — продольный и поперечный разрез семени (1 - эпидерма; 2 - промежуточный или губчатый слой; 3 - защитный слой; 4 - внутренний покров или интегумент; 5 - эндосперм; 6 - зародыш; 7 - халаза);

Е — строение зародыша семени: I - схема размещения зародыша в семени (1 - кожура; 2 - эндосперм; 3 - зародыш). II - анатомия зародыша семени (1 - семядоли; 2 - прокамбий; 3 - эпикотиль; 4 - гипокотиль; 5 - корешок; 6 - корневой чехлик);

Ж — анатомическое строение кожуры молодого семени (1 - ткани наружного покрова или интегумента; 2 - ткани внутреннего интегумента; 3 - эпидермис наружного покрова; 4 - средний слой наружного покрова; 5 - внутренний эпидермис наружного покрова - каменистые клетки кожуры семени; 6 - однослойные ряды внутреннего покрова кожуры семени; 7 - внутренний эпидермис внутреннего покрова).

Второй тип бессемянности проявляется в том случае, когда завязь развивается в ягоду только после оплодотворения и начала развития зародыша. Однако затем процесс развития семени приостанавливается. Семечко получается мелкое с мягкой оболочкой. Это явление называется кишмишностью или стеноспермокарпией . При кишмишности начавший развиваться зародыш оказывает влияние на околоплодник и он приобретает, свойственную сорту, форму ягоды.

Величина (масса) ягоды зависит от числа семян в ней. Чем больше семян в ягоде, тем больше ее масса. На каждое семя приходится около 10% массы ягоды. Поэтому от того, как прошло оплодотворение и сколько развилось семян в ягоде, зависит масса ягоды и всей грозди и, естественно, и величина урожая.

Существует обратная корреляция между числом семян в ягоде и содержанием в них сахара и прямая - с содержанием кислот. Чем больше семян в ягоде, тем меньше в ней сахара и больше кислот. Бессемянные ягоды самые сладкие и малокислотные.

Основные морфологические признаки ягод - величина, форма и окраска. Эти признаки сильно варьируют в зависимости от сорта, условий окружающей среды, технологии возделывания.

Величина выражается в линейных (мм), весовых (г) и объемных (см3) единицах. Так, ягоды до 8 мм - очень мелкие; от 8,1 до 12,0 мм - мелкие; от 12,1 до 17,0 мм - средние; от 17,1 до 25,0 мм - крупные и свыше 25 мм - очень крупные. Масса ягод колеблется от 1 г у технических до 10 г у столовых сортов.

Форма ягод определяется 3 параметрами: отношением длины к ширине; очертанием боковых сторон и местоположением точки пересечения длины с шириной в наиболее широкой части.

Наиболее типичные формы ягод - сплюснутая, округлая, овальная, продолговатая, длинная, яйцевидная, обратнояйцевидная, сосковидная, сердцевидная, с выпуклыми или вогнутыми сторонами и др. (рис. 78, Д).

Окраска ягод также является специфическим ампелографическим признаком. Имеется 5 основных типов окраски: белая, серая, розовая, красная, черная.

Морфологические признаки позволяют распознавать большие группы сортов винограда.

Семя винограда это орган его воспроизведения и расселения. Оно образуется в результате оплодотворения семяпочки. Семена у винограда мелкие, грушевидной формы (длина 3,0-8,5 мм, ширина 3,0-5,0 мм). Семена разных видов и сортов различаются по величине, форме, окраске, длине клювика, расположению и форме халазы (рис. 78, Е).

У европейских сортов семена крупные, в верхней части они округлены, а в нижней имеют удлиненный клювик. Сторона семени обращенная внутрь ягоды называется брюшной, а противоположная - спинной. На спинной стороне находится бороздка, которая идет от верхней части семени почти до носика и делит его на 2 половины. В верхней трети семени бороздка расширяется и образует впадину округлой или сферической формы. В этой впадине лежит халаза - место, через которое проводящий пучок проникает в семяпочку. От халазы по дну бороздки идет семяшов в виде валика, который переходит на брюшную сторону. Брюшная сторона разделена на 2 продольные половины семяшвом, который заканчивается на клювике. По обе стороны от семяшва расположены две глубокие впадины. (рис. 16, Г).

Пока растет ягода семена в ней находятся в молочной зрелости, они мягкие по консистенции и зеленые по цвету. Ко времени созревания ягод семена покрываются прочной кожурой содержащей каменистые клетки богатые фенольными веществами. Они становятся твердыми и приобретают желтую или коричневую окраску. (рис. 16, Д). Под кожурой семени находится эндосперм, в клетках которого имеются белки, жиры и другие питательные вещества. В клювике семени расположен зародыш, состоящий из зачаточных корешка, стебелька, двух семядолей, между которыми расположена зародышевая верхушечная почечка - эпикотиль (рис. 16, Е).

Эндосперм возникает в результате деления оплодотворенного вторичного ядра. Зародыш образуется в результате деления оплодотворенной яйцеклетки. Одновременно с развитием эндосперма и зародыша происходят существенные изменения в интегументах семяпочки (наружном и внутреннем) (рис. 16, Ж). Наружный интегумент состоит из наружного и внутреннего эпидермиса и промежуточного слоя. В конечном итоге наружный эпидермис и промежуточный слой высыхают, а внутренний эпидермис образует каменистый слой кожуры семени, который придает ей прочность и полностью окружает семя, за исключением халазы и носика.

Внутренний интегумент, состоящий также из наружного и внутреннего эпидермиса и промежуточного слоя клеток, меньше изменяется, чем наружный интегумент. В частности наружный эпидермис и промежуточный слой почти не изменяются, только клетки внутреннего эпидермиса утолщаются, потом буреют и отделяют кожуру от эндосперма.