Виноград является многолетним древесным растением. В естественных условиях, при семенном размножении, отдельные особи живут по 250-300 лет. На протяжении жизни каждое растение, начиная с прорастания зародыша семени и кончая полной гибелью, проходит свой онтогенез - индивидуальное развитие и, как указывает Ч. Дарвин, при этом повторяет филогенез, или процесс исторического эволюционного развития вида.

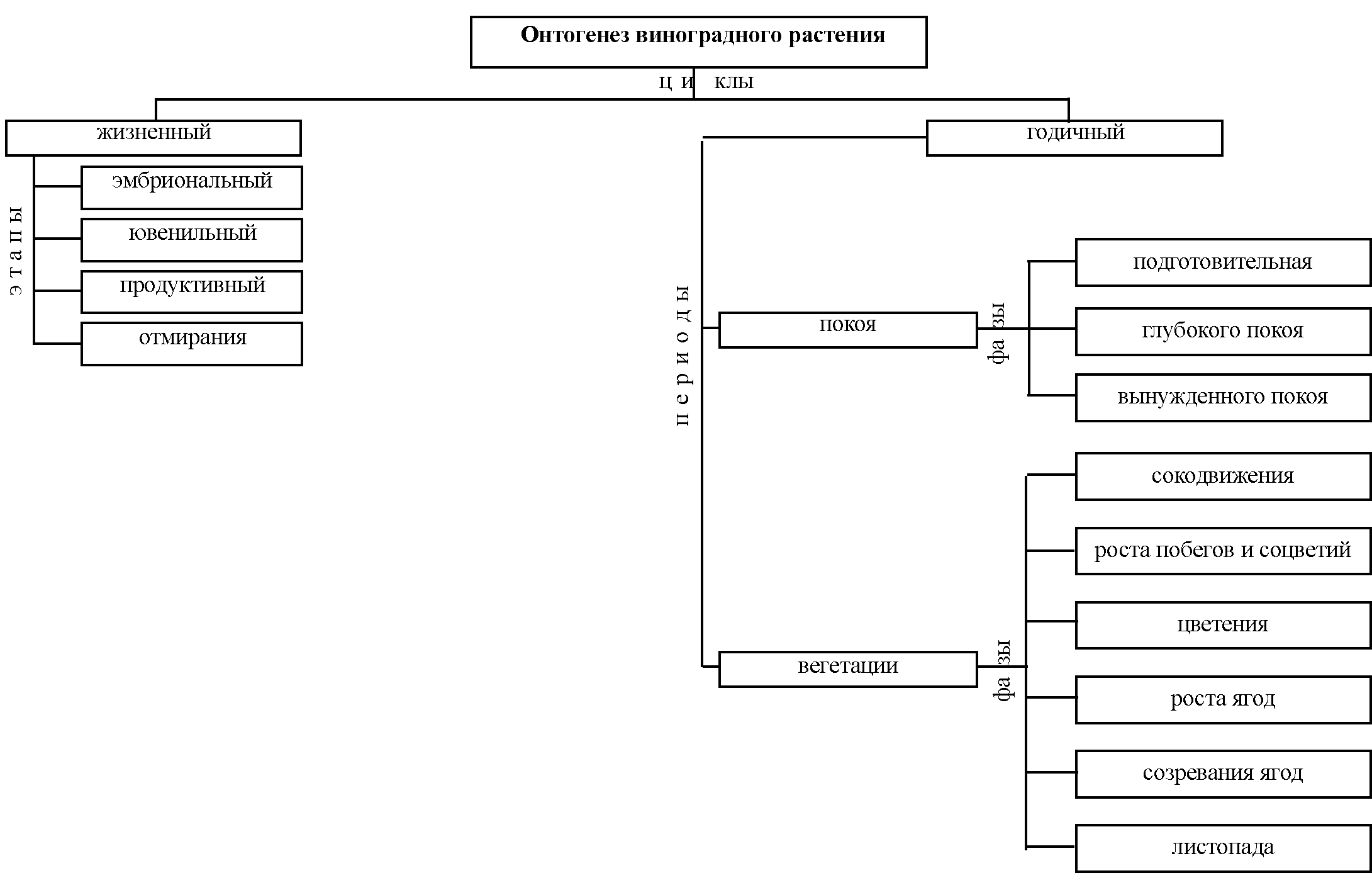

В процессе онтогенеза в организме происходят определенные морфологические и физиологические изменения в конкретных условиях внешней среды. Онтогенез охватывает большой и малый жизненные циклы виноградного растения (рис. 17).

В большом жизненном цикле развития, от прорастания семени у сеянца и распускания глазков у вегетативно размноженных растений и до отмирания во взрослом состоянии, виноградное растение проходит возрастные этапы, при которых действуют наследственные факторы и факторы изменчивости и которые, в конечном итоге, определяют признаки развивающегося организма.

В общебиологическом понимании этапность онтогенеза проявляется в изменении характера роста, морфологических и физиологических процессов и в общей функциональной активности.

В жизненном цикле виноградного растения, также как и у других плодовых деревьев и кустарников, существуют возрастные этапы или периоды: рост, развитие и полное плодоношение, ослабление ростовой и репродуктивной деятельности.

Самый короткий это период роста. Его продолжительность зависит от сорта и применяемой агротехники.

Наиболее длинный - период плодоношения. Его продолжительность 25-50 лет и более.

М. Х. Чайлахян выделяет 5 этапов в большом жизненном цикле всех растений: эмбриональный, ювенильный, зрелость, размножение и старость.

У многолетних плодовых культур и винограда принято выделять 4 возрастных этапа: эмбриональный, ювенильный, продуктивный и отмирания (рис. 17).

У растений выросших из семян эмбриональный этап начинается со слияния половых клеток, образования зиготы, формирования зародыша и созревания семени.

Когда созревшие семена попадают в благоприятные условия тепла и влаги, в них активизируются процессы дыхания и ферментативная деятельность, при этом нерастворимые соединения превращаются в растворимые и начинается поступление питательных веществ из клеток эндосперма в зародыш. В конечном итоге семена начинают прорастать. У них появляются вначале семядольные листья, а затем и один настоящий лист. Этим завершается эмбриональный этап сеянца. Продолжительность этапа от 6 месяцев до 2,5 лет. На этом этапе растения очень пластичны и восприимчивы к разным факторам среды.

У вегетативно размноженных растений эмбриональный этап продолжается от начала закладки бугорка почки в пазухе листьев и до ее прорастания. Этот этап у них значительно короче, чем у сеянцев.

Ювенильный или юношеский этап начинается с образования у сеянцев первых настоящих листьев и интенсивного роста всех органов растения. В это время активно развивается корневая система и интенсивно накапливаются органические вещества во всех органах растения.

Виноградное растение очень чувствительно реагирует на внешние условия и применяемую агротехнику. Оно нуждается в усиленном питании и обеспечении влагой и теплом, т.к. происходит активный рост всех органов.

При обычной агротехнике растения - сеянцы начинают плодоносить на 3-5 год, а у сортов восточной группы даже на 4-7.

При вегетативном размножении ювенильный этап значительно сокращается, поскольку в глазке первые качественные изменения уже прошли и все части потенциально готовы к плодоношению, которое начинается на 2-3-й год после формирования скелета куста. Однако путем использования различных методов, сроки вступления в плодоношение можно сокращать. Например, путем обильного питания, прививкой в семядольном состоянии на взрослое плодоносящее растение, гидропоникой, культурой в защищенном грунте и др.

При вегетативном размножении ускорить вступление в плодоношение можно путем повышения уровня агротехники, особенно фона питания, орошения и применения операций с зелеными частями кустов.

Окончанием ювенильного этапа считается вступление растений в плодоношение и перехода в продуктивный этап.

Продуктивный этап - (этап возмужалости или этап плодоношения) самый продолжительный. В этот период протекают ростовые и генеративные процессы. Развитие корневой системы и надземной части достигает максимума. Максимальное и стабильное плодоношение наступает к 10-20 годам.

При эксплуатации насаждений винограда стремятся максимально удлинить период плодоношения, что достигается путем правильного ухода за почвой и кустом, создания мощных здоровых растений, применения разных типов опор и рациональных форм, применения удобрений, орошения, оптимизации нагрузки, правильного и минимального нанесения ран при обрезке. В таких случаях не наблюдается периодичности плодоношения.

Кусты растут и плодоносят не менее 40-50 лет.

Однако урожайность и рентабельность насаждений постепенно падает. В этих случаях проводят омолаживание кустов, а затем и перезакладку насаждений.

В конце третьего этапа затухает рост, снижается плодоношение и наступает последний, заключительный этап жизни растения - отмирание.

Этап отмирания связан с явлением старения как в целом всего растения, так и отдельных его частей. Старение выражается в потере функций воспроизводства нового поколения; в нарушении функций обмена белков и нуклеиновых кислот; в ухудшении взаимодействия между корневой системой и надземной частью куста; снижается оводненность тканей, содержание белков, интенсивность фотосинтеза и дыхания, а действие ферментов направлено в основном в сторону гидролиза; в клетках сосудисто-проводящей системы появляются отложения в виде тиллов, закупоривающих сосуды и образование мертвой древесины на многолетних частях куста (рукавах, голове и штамбах). Затем начинается их полное отмирание. На этом этапе проводят операции по омоложению частей кустов. Наиболее долговечными являются корни и надземный штамб. В рукавах процессы старения происходят быстрее, поэтому старые, поврежденные, некрозные рукава удаляют, заменяя их новыми, сформированными из побегов, выросших из спящих почек на штамбе или голове куста. В рукавах сосуды функционируют 2-5 лет, иногда 6-7, в подземных штамбах 8-10, в скелетных корнях - 13-15 лет и более. На процессы старения наиболее сильное воздействие оказывает недостаток воды, повышенная температура воздуха и почвы, нехватка в почве азота и калия и избыточное поглощение растением кальция.

Нанесение ран при обрезке сокращает продолжительность жизни кустов и его частей. Со временем способность к восстановлению и омоложению затухают после чего куст погибает.

Продолжительность жизни зависит также от биологических особенностей сортов (сильнорослые сорта живут дольше), экологических условий и агротехники.

Рис. 17. Схема онтогенеза виноградного растения

Весь большой жизненный цикл винограда состоит из годичных или малых циклов, которые охватывают два основных периода: покоя и вегетации . В свою очередь каждый из указанных периодов подразделяется на фазы.

Так, период покоя слагается из 3-х фаз: подготовительная (условного покоя); органического (физиологического) глубокого покоя; и зимнего или вынужденного покоя.

Покой не следует понимать как абсолютный, а как относительный, так как жизненные процессы в клетках растений в этот период продолжаются, но проходят они в замедленном темпе. В частности, в клетках проходит углеводный обмен (гидролиз крахмала и превращение его в сахара), дыхание и испарение, а на эти процессы расходуются сахара.

Подготовительная фаза начинается с осени, с подготовки растения к зиме. В это время заканчивается вызревание побегов и они приобретают присущую сорту коричневую окраску по всей длине. Не вызревшие верхушки побегов и пасынков опадают, отделяясь от вызревших пробковым слоем, который закладывается в узлах. Внутри побегов, на границе с древесиной и сердцевинными лучами, пробковеет несколько слоев клеток сердцевины, образуя защитный слой для живых тканей побега с внутренней стороны. Сердцевина, в связи с изоляцией, постепенно отмирает, приобретая бурую окраску.

В коре однолетних побегов и многолетних ветвей закладывается пробка, которая отчленяет старую пробку на многолетних ветвях. Корни прекращают рост и до чехлика, покрываются пробковыми слоями и окрашиваются в бурый цвет. Все эти изменения связаны с образованием пробки, что необходимо для защиты растений от неблагоприятных условий среды. В этой фазе почки глазков, при нормальных условиях, не развиваются. Однако если искусственно обеспечить тепловые, влажностные и световые условия почки могут быстро тронуться в рост.

Фаза органического (физиологического) глубокого покоя связана с таким состоянием растения, когда не прорастают почки. Такое состояние покоя рассматривается как приспособление растения к условиям перезимовки, препятствующее развитию почек в период осенних оттепелей, когда рост побегов прекратился, а жизнедеятельность корней продолжается. Корни винограда не имеют глубокого покоя, так как температура и влажность почвы для них остаются благоприятными. Они всю зиму поглощают воду, пополняя ее убыль в надземной и подземной частях куста.

Время перехода к глубокому покою зависит от сорта, природных условий, ритма физиологических процессов. Например, при непрерывном освещении наступление фазы затягивается, а при благоприятных климатических условиях в течение года и при коротком дне период покоя наступает в обычное время.

Глубокий покой почек наступает с нижних глазков побега еще до окончания периода вегетации и продолжается в южной и средней зонах виноградарства 1,5-2 месяца. В это время у растений еще продолжаются процессы роста ассимиляции, вызревания побегов и накопления запасных питательных веществ.

На зеленых растущих побегах зимующие глазки в обычных условиях не прорастают, но если удалить другие точки роста или при зеленом черенковании они трогаются в рост. Поэтому покой почек на зеленых побегах называется условным.

Несколько позже на вызревших побегах прорастание почек не происходит уже в любых условиях - это глубокий покой. Выход почек из состояния глубокого покоя начинается в ноябре-январе и заканчивается в феврале, в зависимости от биологии сорта. У сортов западноевропейской группы и бассейна Черного моря глубокий покой более длительный, чем у сортов Восточной эколого-географической группы.

Фаза вынужденного (зимнего покоя) наступает вслед за завершением фазы глубокого покоя, когда почки не распускаются лишь вследствие неблагоприятных условий внешней среды и в основном, из-за низких температур. Однако, если виноградное растение в этот период поместить в благоприятные условия, то почки быстро тронутся в рост.

Вынужденный покой может продолжаться 3-4 месяца и более, с ноября до марта. Растения могут быть выведены из вынужденного покоя зимними оттепелями или при культуре винограда в защищенном грунте.

Период вегетации характеризуется наиболее активной жизненной деятельностью. В этот период активизируется деятельность корней, идет распускание почек, усиливается рост и развитие вегетативных и генеративных органов, интенсивно проходят процессы фотосинтеза дыхания, транспирации, плодоношение и др.

Вегетационный период условно делят на шесть фаз:

- сокодвижение (“плач” винограда) - от начала сокодвижения и до начала распускания глазков;

- рост побегов и соцветий - от начала распускания почек и до цветения;

- цветение - от начала и до конца цветения;

- рост ягод - от начала завязывания ягод и до начала созревания;

- созревание ягод - от начала созревания и до полной (физиологической) зрелости;

- листопад - от начала полной зрелости ягод и до опадения листьев и вызревания побегов.

Каждая из перечисленных фаз характеризуется какими-то морфологическими и физиологическими особенностями. Сроки их прохождения, начало и конец, зависят от сорта, условий произрастания, агротехники. Последовательность прохождения фаз сохраняется во всех случаях.

Вегетация начинается весной с сокодвижения, когда среднесуточная температура воздуха достигает +10°С (биологический нуль), и заканчивается осенью при снижении температуры ниже +10°С. Биологический нуль может смещаться на несколько градусов, в зависимости от сорта и степени прогревания корнеобитаемого слоя почвы.

Первая фаза вегетации сокодвижение или “плач” винограда характеризуется истечением жидкости через надрезанные части куста. Эта жидкость называется пасокой, а само явление “плачем”.

Плач вызывается поглощением воды корневой системой и подачей ее в надземные части под действием корневого давления до 1,5 атмосферы и более и отсутствием при этом испаряющей поверхности (листьев). Основная роль в сокодвижении отводится поглощающим корням винограда.

Начало плача у различных сортов наблюдается тогда когда температура почвы на глубине 0,5 м достигает 8-10°С тепла (у европейских сортов 8-9°С, а для амурского вида и американских видов достаточно 4,5-5,2°С). Количество вытекаемой пасоки зависит от следующих факторов:

- температуры воздуха и почвы, и ее влажности;

- от количества ветвлений корневой системы и глубины ее распространения;

- от времени обрезки;

Чем выше будет температура воздуха и почвы, чем больше влажность почвы, чем сильнее развита корневая система, тем больше истекает пасоки. Чем позже будет произведена обрезка, тем активнее выделяется пасока через надрезы. По данным многих авторов один куст выделяет в сутки 1-3 л пасоки. Но это не истощает куст, так как пасока представляет из себя почти чистую воду. Ее плотность равна 1,0007 г/см3. В 1 л пасоки содержится до 2% сухих веществ, из них 2/3 органические (сахара, аминокислоты) и 1/3 минеральные (калий, кальций, фосфорная кислота и др.).

Продолжительность плача зависит от условий района, особенностей года и сорта. У большинства сортов плач продолжается 12-16 дней, а в отдельные годы наблюдаются колебания в пределах 5-22 и даже 2-66 дней. Обычно плач прекращается с момента распускания почек, так как с появлением молодых листьев ими расходуются вода и питательные вещества.

Для исследовательских целей, “плач” на кустах можно вызвать искусственно даже летом, если удалить все листья или сделать обрезку на черную головку. Летом можно наблюдать “плач” при длительной влажной погоде.

Возникает вопрос данное явление вредно или безвредно?

Установлено, что при нормальном ходе процесса это явление безвредно и даже необходимо, так как способствует наступлению фазы распускания почек. Однако нужно иметь ввиду, что при поздней весенней подрезке пасоки истекает в 2 раза больше по сравнению с осенней и зимней подрезкой. За 15 дней с 1 га виноградников теряется до 75000 л воды. Это приводит к потере влаги из почвы и уменьшению запасов органических веществ в корнях и побегах. Лучше если подрезку проводить зимой или рано весной. Однако, если есть опасность весенних заморозков, то нужно подрезать поздней весной.

В период первой фазы, до начала распускания почек, во избежание их повреждений, необходимо выполнить следующие работы:

- внесение органо-минеральных удобрений;

- перепашку почвы в междурядьях и открывку кустов;

- окончательную подрезку кустов;

- “сухую” подвязку побегов;

- рыхление почвы и удаление поверхностных корней и поросли;

- укладку отводков и прививку врасщеп;

- установку и ремонт шпалеры.

Вторая фаза вегетации рост побегов и соцветий.

Начало этой фазы характеризуется распусканием почек, которые сначала увеличиваются в объеме, затем в них раздвигаются кроющие чешуи и появляется верхушка растущего побега. Она имеет полусферическую форму и плотно покрыта густыми желтыми или коричневыми волосками. Затем верхушка вытягивается и становится более плоской, пушок разрывается и побег обнажает свои зеленые части. Время разрыва пушка и появления кончиков молодых листочков у 3-5 почек и не менее чем на 50% кустов принимается за начало распускания глазков.

Сроки распускания почек колеблются по годам и сортам. Они не одинаковы даже у отдельных кустов и глазков на побеге. В первую очередь распускаются центральные почки глазка, затем замещающие и позже всех спящие. По длине побега сроки распускания почек так же разные, что связано с продольной полярностью. Раньше всего отмечается распускание глазков верхнего яруса и тем быстрее, чем вертикальнее расположена лоза. Первыми распускаются почки на нижних и самых коротких лозах (сучках), которые получают от корней больше воды и питательных элементов и они расположены в более теплых слоях воздуха. Интенсивность распускания почек зависит от внешних условий: температуры воздуха, которая должна быть не ниже 8°С, а сумма активных температур 120-200°С, относительная влажность воздуха - не меньше 45-50%, достаточное поступление к почкам воды и кислорода. В период этой фазы полностью формируются соцветия и цветки. Листья в это время на 2/3 завершают свой рост. Одновременно с ростом побегов идет развитие соцветий. Чем больше рост побега, тем сильнее развиты соцветия. Нижние соцветия обычно крупнее верхних. По соцветиям можно легко определить предполагаемую урожайность.

В эту фазу наступает сильный рост молодых побегов, листьев, усиков, соцветий. Суточный прирост побегов к концу фазы составляет 8-10 см. За время второй фазы побеги вырастают на 60% от общей длины достигающей к концу вегетации.

Наиболее важными агротехническими приемами по уходу за почвой и растениями являются: рыхление почвы в междурядьях и в рядах; обломка лишних побегов при достижении ими длины в 35-50 см и первая их подвязка; кольцевание; прореживание соцветий в самом начале цветения; прищипывание верхушек побегов для предохранения от осыпания цветков и завязей; обработка физиологически активными веществами; обработка кустов против болезней и вредителей; проведение подкормок.

Третья фаза вегетации - цветение.

От начала цветения до завязывания ягод проходит 8-14 дней и это приходится на конец мая-июнь. Фаза цветения характеризуется раскрытием и опаданием венчиков (колпачков) цветков, распрямлением тычинок, разрывом пыльников и высыпанием пыльцы, опылением и оплодотворением.

По А. С. Мержаниану раскрытие бутонов происходит между 6-11 часами, чаще в 9-10 часов. После раскрытия бутонов рыльце сохраняет восприимчивость к приему пыльцы в течение 4-6 дней.

У большинства европейских сортов опыление происходит при полном сбрасывании венчика (хазмогамия). В ряде случаев, венчик не опадает, а высыхает, поэтому опыление происходит под ним (клейстогамия). Процесс оплодотворения длится одни сутки, а затем начинается рост завязи.

Цветение проходит ненормально, если в этот период наблюдаются падение температуры ниже 15°С, выпадают дожди, частые туманы, суховеи, недостаток питательных веществ в почве и другие неблагоприятные факторы.

В середине фазы цветения, скорость роста побегов достигает максимума, а в конце ее начинается снижение их темпов роста. Оптимальной температурой для цветения является 25-30°С и влажностью воздуха - 75-80%.

Нужно иметь в виду, что не все цветки в соцветиях оплодотворяются, а если и оплодотворяются, то, в зависимости от сорта, происходит естественное их осыпание до 40-80%, что считается нормальным явлением. Максимум осыпания цветков и завязей приходится на 9-15 день после массового цветения винограда.

Выявлено, что после оплодотворения в ягоды превращается не более 15-20% цветков. Главное, чтобы в конечном итоге грозди были с нормальной плотностью ягод. Однако бывает случаи чрезмерного осыпания завязей в результате чего образуются рыхлые грозди и снижается величина урожая. Это объясняется плохим опылением и оплодотворением в связи с неблагоприятными погодными условиями, недостатком питания и воды, дефектами в строении цветка, отсутствием опылителя для сортов с функционально-женским типом цветка и биологической особенностью сортов (Мускат Гамбурский, Мускат венгерский, Саперави, Сенсо).

В каждом конкретном случае необходимо выявлять причины чрезмерного осыпания и принимать меры по их устранению (дополнительное искусственное опыление, прищипывание верхушек побегов перед цветением, их кольцевание, высокий агрофон).

Обычно в период цветения на виноградниках никаких работ не производят. Однако, если в это время наблюдается проявление мильдью и оидиума, следует применять меры борьбы с ними. Можно вести обработку почвы и борьбу с сорняками.

Четвертая фаза вегетации

Четвертая фаза вегетации - рост ягод продолжается от начала образования ягод и до начала их созревания. Она длится 30-60 дней и приходится на июль-август. Завязь превращается в ягоду, которая затем растет, увеличиваясь в размерах. Ягоды в эту фазу остаются зелеными и ассимилируют. При достижении ягодами 4-7 мм в диаметре, их устьица закрываются и деформируются в чечевички. В начале фазы (первые 16-20 дней) отмечается первый этап активного роста ягод (20 июня - 10 июля). Затем в их росте отмечается некоторый спад, после которого рост вновь возобновляется. Этот период считается вторым этапом активного роста ягод (15 июля - 15 августа). К этому времени ягоды достигают максимальных размеров, присущих сортовым особенностям и содержат много кислот и мало сахара.

В фазе роста ягод продолжается, а затем и завершается рост побегов и листьев; продолжается формирование плодовых почек для обеспечения урожая в следующем году; идет интенсивное ветвление корней. В клетках всех органов к концу фазы уменьшается содержание воды и происходит накопление крахмала. Снизу начинается вызревание побегов. Наиболее сильный рост ягод отмечен при температуре 25-30°С. Сумма активных температур от начала цветения до начала созревания ягод составляет 800- 880°С.

В эту фазу растения особенно нуждаются в питательных элементах, во влаге и хорошем освещении. В фазе роста ягод проводят орошение, подкормки, борьбу с вредителями и болезнями, продолжают подвязку побегов, рыхление почвы в рядах и междурядьях. После прекращения роста побегов, проводится чеканка их верхушек.

Пятая фаза - созревание

Пятая фаза - созревание винограда длится от начала созревания до полной спелости ягод. Продолжительность ее зависит от сорта, условий внешней среды и колеблется от двух недель до двух месяцев. В этой фазе у белых сортов винограда исчезает зеленый цвет ягод, а у сортов с окрашенными ягодами появляется присущая сорту окраска. Рост побегов все более замедляется и наконец останавливается, они древесневеют и принимают бурую окраску. Рост ягод идет медленно, в них осуществляется быстрое накопление сахаров, увеличивается содержание ароматических, красящих и азотистых веществ, а кислотность ягод уменьшается. Кожица ягод становится более прозрачной и тонкой, она покрывается восковым налетом (пруином). Семена ягод к концу фазы вызревают и приобретают буроватый цвет (физиологическая зрелость). Оптимальная температура воздуха для созревания - 28-32°С, а сумма активных температур от начала созревания до физиологической зрелости 1048-1644°С.

Для своевременного созревания необходима умеренная влажность воздуха и почвы. При недостатке влаги в ягодах накапливается мало сахара, а если она в избытке задерживается созревание винограда. Хорошее освещение ускоряет созревание.

В пятой фазе потребность всех частей куста в органических и минеральных веществах высокая, а потребность в воде низкая. В связи с этим нужно и создавать условия для накопления органо-минеральных веществ, путем внесения жидких подкормок из калийных и фосфорных удобрений. Не рекомендуется давать азотные удобрения и полив, т.к. это ухудшает созревание древесины и ягод.

В эту фазу производят следующие важные агромероприятия: чеканка, пасынкование, подкормка, апробация и селекция, при необходимости, продолжают опрыскивание против оидиума и мильдью.

Шестая фаза вегетации - листопад, вызревание побегов и их закалка.

Она продолжается с момента физиологической зрелости ягод до опадения листьев. После наступления полной зрелости винограда приток питательных веществ к ягодам прекращается. Ягоды начинают перезревать, т.е. увеличивать концентрацию сахара за счет испарения воды (завяливание, заизюмливание ягод). После сбора урожая продолжается ассимиляция и отток пластических веществ из верхних в нижние части куста, которые откладываются в запас. В эту фазу растение готовится к зиме. Начинается вызревание побегов, в связи со значительным сокращением ростовых процессов. В побегах накапливается крахмал; уменьшается количество воды; происходит утолщение и одревеснение оболочек клеток ксилемы, флоэмы и сердцевинных лучей; образование пробкового камбия; высыхание наружных слоев луба и образование корки. Процесс вызревания побегов идет снизу вверх. Чем лучше вызревают побеги, тем лучше они закаливаются и выносят зимние морозы. Кроме этого степень вызревания побегов оказывает влияние на рост побегов и урожайность в следующем году. Поэтому очень важно следить за ходом вызревания побегов и различными агротехническими приемами способствовать нормальному его прохождению.

Примерно в середине фазы в месте прикрепления черешков листьев к побегу образуется отделяющий пробковый слой.

Зеленая окраска листьев изменяется, у красных сортов на красную или фиолетовую, а у белых - на желтую, желто-зеленую. Начинается листопад. Наступление листопада говорит о том, что кусты закончили свою подготовку к периоду покоя.

В шестой фазе вегетации основная работа - это сбор урожая. Виноград собирают, когда ягоды достигают, так называемой, промышленной или технической зрелости, т.е. при таком состоянии ягод винограда, когда в них находится столько сахаров, кислот и других веществ, сколько это необходимо для получения определенной марки и качества вина или другой продукции.

После сбора урожая проводится съем лозы со шпалеры и предварительная осенняя обрезка, которую не рекомендуется начинать раньше опадения листьев. Проводят также заготовку привойного материала.

Таким образом, для решения агротехнических вопросов необходимо проводить наблюдения за ходом фаз вегетации винограда в каждом виноградарском хозяйстве. Данные по срокам наступления и окончания отдельных фаз в разрезе сортов и участков позволяют более правильно размещать сорта винограда на отдельных участках внутри хозяйства и применять соответствующую агротехнику. Кроме этого эти наблюдения важны для планирования сроков начала и окончания проведения различных работ по уходу за кустами и почвой на виноградниках.