Развитие площади листовой поверхности и использование энергии солнечной радиации в процессе фотосинтеза.

Одним из факторов, который оказывает влияние на общую продуктивность винограда, является площадь листовой поверхности и ее оптические свойст ва поглощения энергии солнечной радиации.

Применение рациональных систем ведения кустов и формировок, имеющих оптимальные размеры и структуру пространственного расположения листового аппарата с высоким уровнем ассимиляций и наиболее эффективным (в смысле формирования хозяйственно-полезной доли общего урожая) распределением продуктов фотосинтеза, имеет первостепенное значение в интенсивном виноградарстве. Площадь листовой поверхности в промышленных насаждениях винограда колеблется в значительных пределах (от 20 до 40 тыс. м2/га) и зависит от биологических особенностей сорта, системы формировки куста, уровня агротехники и других факторов.

Излишнее развитие площади листьев может отрицательно сказаться на формировании хозяйственно-полезного урожая даже при условии полной обеспеченности влагой и элементами питания, так как недостаточная освещенность прямым солнечным светом листьев внутренних и нижних ярусов уменьшает общую продуктивность фотосинтеза.

Как показали исследования, максимальная площадь листьев на плодоносящем низкоштамбовом: винограднике сорта Ркацители начиная с шестого года вегетации достигает 43,9 тыс. м2/га. На высокоштамбовом винограднике (высота 120 см) со свободно свисающим расположением побегов площадь листьев почти на 25% меньше (32,8 тыс. м2/га), у среднештамбовых формировок (и двухъярусных) на высокой шпалере она меньше на 13% (38,4 тыс. м2/га). Во всех случаях площадь питания (3Х1,25 м), количество кустов на единице площади и нагрузка были одинаковыми (2666 растений на 1 га, по 50 побегов на один куст).

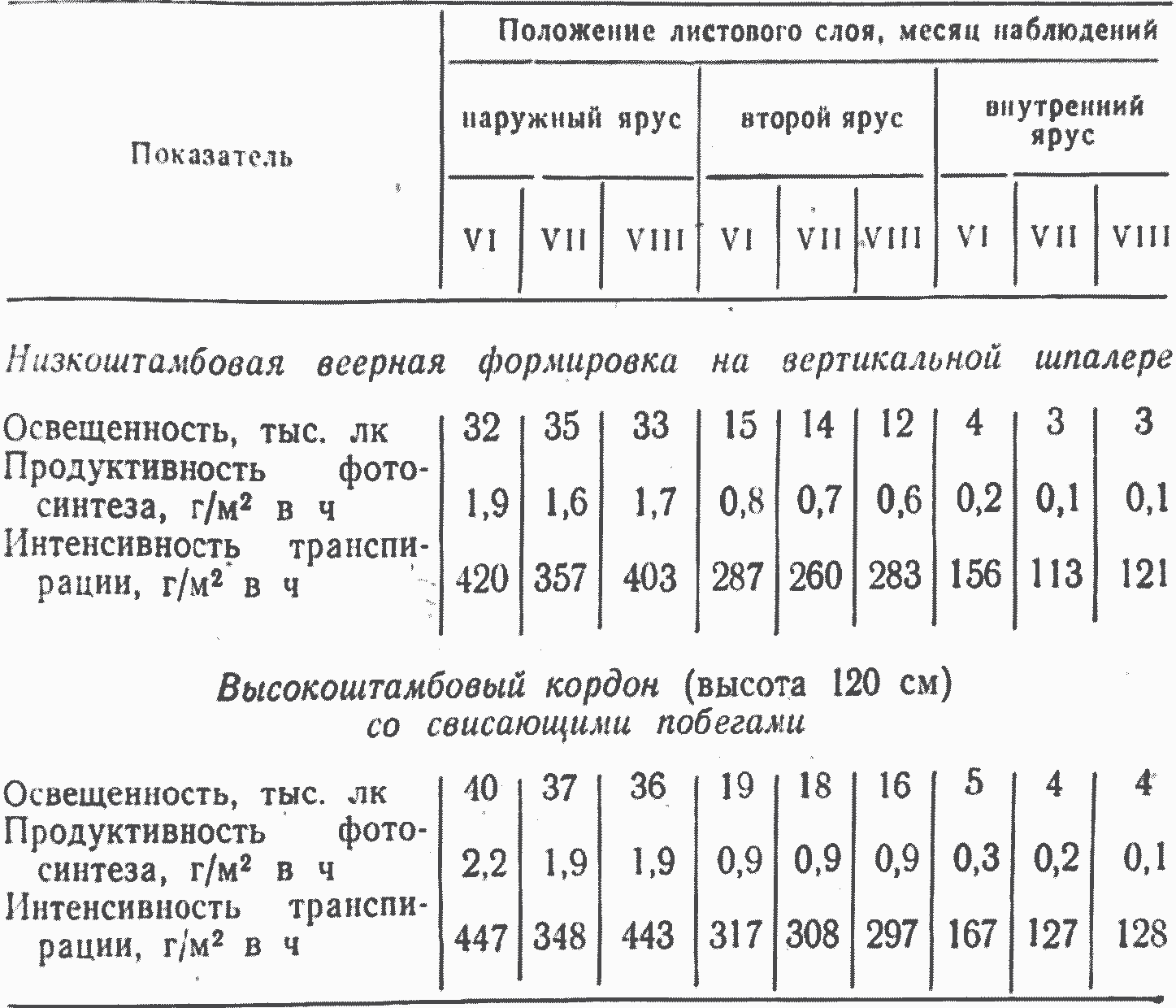

О фотосинтетической продуктивности листьев низкоштамбовых и высокоштамбовых формировок в условиях различной освещенности можно судить по накоплению ими сухого вещества в течение вегетационного периода. Наблюдения проводились на сортах Матраса, Ркацители, Рислинг в полуденные часы, в ясную погоду в июне и августе, то есть во время роста и налива ягод (табл. 5).

Разница между формировками заключается в более высокой продуктивности фотосинтеза и транспирации листьев у высокоштамбовых кустов как следствия лучшей освещенности наружного и второго листового слоев. Согласно методике, разработанной А. А. Ничипоровичем, фотосинтетическая активность посевов и насаждений сельскохозяйственных культур характеризуется графиками роста площади листьев (тыс. м2/га) и фотосинтетическим потенциалом (ФП, м2/сутки), который определяется суммой суточного прироста площади листьев отдельных растений или посева (виноградника), в целом. Фотосинтетический потенциал может быть вычислен для всего вегетационного периода или для отдельной его части.

5. Показатели продуктивности фотосинтезу и транспирации у низкоштамбовых и высокоштамбовых формировок винограда сорта Матраса

Если учитывать нарастающую массу общего биологического и хозяйственно-полезного урожая одновременно с развитием листовой поверхности, можно судить о чистой продуктивности фотосинтеза. Последний показатель, выражающий весовое количество общей сухой биомассы, накапливаемой за сутки в расчете на 1 м2 листовой поверхности, дает представление о продуктивности листового аппарата той или иной формировки.

Так, например, в многолетних опытах, проведенных кафедрой виноградарства Крымского СХИ (1962— 1978 гг.) на винограднике сорта Ркацители, было установлено, что несмотря на большую листовую площадь по сравнению с высокоштамбовыми формировками веерная низкоштамбовая форма куста имеет ряд существенных недостатков. Чистая продуктивность ее листьев в среднем за весь период составила 1,57 г/м2 сухой биомассы в сутки, что соответствует 9,66 т общего биологического урожая с 1 га.

В то же время на 1 м2 площади листьев у высокоштамбовых кустов со свисающими побегами в течение каждого дня приходилось по 2,32 г синтезированного сухого вещества, а величина общего биологического урожая достигала 10,27 т с 1 га. На среднештамбовых формировках показатель чистой продуктивности фотосинтеза составил 1,95 г/м2 при общем урожае сухого вещества 10,11 т с 1 га (табл. 6).

6. Показатели фотосинтетической продуктивности листьев различных формировок сорта Ркацители

Показатель продуктивности | Формировка куста | ||

веерная низко- штамбовая | высоко- штамбовая со свисающими побегами (высота 120 см) | средне- штамбовая двухъярусная (высота 70-120 см) | |

Накопление сухой массы за вегетационный период, т на 1 га | 9,66 | 10,27 | 10,11 |

Фотосинтетический потенциал, млн. м2/сутки/га | 6,19 | 4,37 | 5,25 |

Более полное представление об ассимиляционной деятельности сравниваемых формировок можно получить путем определения коэффициента использования солнечной энергии и энергетических балансов низкоштамбовых и высокоштамбовых виноградников в сложившихся условиях радиационного режима.

Для оценки потенциальной возможности фотосинтетической продуктивности виноградных насаждений при различных системах ведения кустов представляют интерес также данные по накоплению и использованию энергии солнечной радиации на формирование урожая. Результат изучения динамики накопления биомассы по периодам вегетаций и теплотворной способности сухо го вещества по элементам урожая низкоштамбовыми и высокоштамбовыми формировками сорта Матраса в условиях Бахчисарайского района Крымской области показали, что в среднем за три года у полностью сформированных кустов в первом случае аккумулировалось 34,57 млн. ккал/га, во втором — 36,32 млн. ккал.

При сгорании 1 г сухого растительного вещества теми или иными органами виноградного куста выделяется от 3300 до 4150 калорий тепла. В конце вегетации наивысшей теплотворной способностью в расчете на единицу массы сухого вещества (4100—4150 кал/г) отличаются ягоды. От 3800 до 4000 кал/г тепла накапливается в тканях многолетней древесины и однолетних побегов, в корнях содержится 3500—3550 кал/г, в листьях 3200—3400 кал/г.

В период цветения листья и побеги имеют калорийность более высокую, чем в конце вегетации. В многолетних образованиях (штамб и многолетние рукава) этот показатель почти одинаков на протяжении всего вегетационного периода.

Различие между формировками выражается в более высокой (средней для всего растения) теплотворной способности единицы массы сухого вещества у высокоштамбовых кустов (3836 кал/г), что составляет 103% по отношению к низкоштамбовым. В зависимости от фазы развития у высоких формировок примерно на 150— 180 кал/г больше тепла сосредоточивается в листьях, на 80—100 кал/г в многолетних частях куста и однолетних побегах, при незначительной разнице (около 30 кал/г) в корнях. Содержание тепла в сухом веществе гроздей зависит от сахаристости сока ягод на той или иной формировке в момент взятия пробы. По количеству накопившейся в общем урожае сухой массы солнечной энергии и количеству приходящей фотосинтетической активности радиации были определены коэффициенты использования ФАР на фотосинтез (табл. 7).

Влияние формировки куста на использование фотосинтетически активной энергии солнечной радиации на примере сортов Матраса и Ркацители

При определении среднемесячной прямой и рассеянной солнечной радиации были использованы данные актинометрических наблюдений метеостанций, расположенных в зоне размещения опытных виноградников. Для перевода интегральной радиации в фотосинтетически активную (ФАР) применялись зональные коэффициенты*. Количества влаги и тепла, используемых в процессе транспирации, рассчитывались по данным полевых опытов. Коэффициент использования энергий видимой части солнечного спектра на фотосинтез (или коэффициент энергетической эффективности формирования урожая по А. А. Ничипоровичу) на низкоштамбовом винограднике сорта Матраса был равен 0,81%, а на высокоштамбовом 0,86%.

*X. Молдау, Ю. Росс и др. Сб. Фотосинтез и вопросы продуктивности растений. М., изд.-во АН СССР, 1963 г.

У сорта Ркацители соот ветствующие показатели составили 0,86% и 0,95%. Коэффициент использования поглощенной ФАР на фотосинтез в контроле достиг 2% (Матраса) и 1,9% (Ркацители), а у высокоштамбовых (у обоих сортов) — 1,8%.

Следовательно, листьями на низкоштамбовых кустах в процессе ассимиляции при меньшей величине общего поглощения фотосинтетически активной энергии на формирование урожая расходуется большая ее доля, чем у высокоштамбовых. Обратная зависимость между вариантами формировок наблюдается в отношении затрат энергии на транспирацию.

Отмеченные различия энергетических балансов объясняются тем, что приземные формировки, которые находятся в условиях худшей освещенности, из-за недостатка энергетического потенциала снижают интенсивность фотосинтеза и транспирации. Для поддержания необходимого уровня ассимиляционной деятельности листового аппарата в этом случае затрачивается больше энергии, чем у высокоштамбовых формировок.

Морфологические и биохимические признаки.

Под воздействием различающихся условий освещенности у низкоштамбовых и высокоштамбовых формировок наблюдаются анатомо-морфологические изменения в строении листьев. Листья, развившиеся на высокоштамбовых кустах, имеют меньшие размеры пластинок, более плотную покровную ткань, площадь устьичных отверстий у них больше. Еще одним признаком, свидетельствующим о перестройке виноградного растения в связи с изменяющимися микроклиматическими условиями произрастания, является неодинаковое содержание хлорофилла в хлоропластах световых и теневых листьев.

Структуры и активные системы хлоропластов очень мобильны и подвергаются сильным изменениям под воздействием условий среды, корневого питания, водообмена тканей и других условий. В тканях теневых листьев как у низкоштамбовых, так и у высокоштамбовых формировок, содержится хлорофилла больше, чем в листьях, развившихся на свету. Благодаря повышенной концентрации хлорофилла ассимиляция у теневых листьев низкоштамбовых кустов сохраняется на довольно высоком уровне, однако более низком, чем у высокоштамбовых, листья которых используют преиму щественно прямой солнечный свет и отличаются более высоким энергетическим потенциалом хлорофиллоносного аппарата.

Обширную группу веществ, входящих в состав растительного организма, на долю которых приходится более половины массы сухого вещества общего биохимического урожая, составляют углеводы. Из анализа углеводного состава формировок по элементам урожая (табл. 8) видно, что низкоштамбовыми веерными кустами, несмотря на почти равную массу произведенного сухого вещества, накоплено углеводов меньше, чем высокоштамбовыми (соответственно 6665 и 7687 кг на 1 га).

8. Прирост массы сухого вещества общего урожая и содержание углеводов у низкоштамбовых и высокоштамбовых кустов сорта Ркацители

Высокоштамбовая формировка (высота 120 см) со свисающими побегами (урожай 156 ц с 1 га)

Масса сухого вещества прироста, кг на 1 га Содержание углеводов, кг | 375 | 898 | 1189 | 4913 | 2980 | 10355 |

на 1 га: сахаров | 10 | 42 | 153 | 4514 | 276 | 4 995 |

крахмала | 27 | 149 | 130 | — | 430 | 736 |

сырой клетчатки | 118 | 322 | 491 | 206 | 819 | 1956 |

Общие углеводы, кг на 1 га | 155 | 513 | 774 | 4720 | 1525 | 7687 |

Содержание по элементам, % от общего урожая | 1,8 | 6,7 | 10,0 | 61,4 | 20.1 | 100 |

В течение вегетационного периода наиболее активный процесс углеводного обмена наблюдается в однолетних побегах и листьях. В многолетних частях куста весной осуществляется гидролиз крахмала, подвижные формы углеводов используются активно растущими побегами. По мере увеличения листовой площади к концу цветения ассимиляционная работа, листового аппарата полностью покрывает потребность растений в веществах этой группы. В последующие месяцы постепенно активизируются и осуществляются процессы формирования основного урожая и синтеза простых углеводов до более сложных.

Однако несмотря на существующую общую закономерность в структуре углеводного комплекса у низких формировок имеются существенные различия. У веерной низкоштамбовой формы в Побегах сосредоточено 20,4% веществ этой группы, на долю хозяйственно-полезного урожая (гроздей) приходится 47,4%, в многолетних частях куста откладывается 4,8%, в листьях — 25,5%. У высокоштамбовых формировок в побегах содержится всего 10%, а в гроздях 61,4% всех накоплений углеводов. В листьях в момент листопада сумма углеводов всех форм в этом случае составляет 20,1%.

Высокоштамбовые кусты отличаются большим содержанием (около 7%) углеводов в многолетней древесине, низкоштамбовые накапливают запасные питательные вещества главным образом в однолетних побегах. Результаты сравнения углеводных балансов различно сформированных кустов показали, что особенно нерациональной в полезном использовании углеводов оказалась веерная многорукавная низкоштамбовая форма. Вынос углеводов при обрезке вместе с удаленными однолетними побегами в этом варианте составил 25,3% от общей суммы. На долю запасных и расходных углеводов, остающихся в надземной части, у низкоштамбовых кустов приходилось всего 2,8% (132 кг с 1 га) накопленного крахмала и продуктов его гидролиза — редуцирующих сахаров и сахарозы. Иная картина наблюдалась у высокоштамбовых кустов, у которых при обрезке выносится 18,1% углеводов, синтезированных растениями за вегетацию. Остаток запасных веществ здесь составил 4,9% (280 кг с 1 га), то есть почти в 2 раза больше, чем в первом случае.

По мере развития кустов и увеличения объема древесины в многолетних образованиях высокоштамбовые формировки способны накапливать значительно больше запасных углеводов при меньшем непродуктивном выносе (при обрезке) накопленной в течение вегетации растительной массы. У веерных формировок такая возможность ограничена необходимостью полного удаления и периодической замены многолетних рукавов. Следовательно, при более высокой продуктивности в отношении хозяйственно-полезного урожая (61,4% против 47,4%) высокоштамбовые кусты оказываются подготовленными к вегетации следующего года значительно лучше низкоштамбовых, сохраняя больший запас пластических углеводов в многолетних образованиях.