ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ КУСТА НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ

Продолжительность вегетационного периода.

Вино градное растение активно реагирует на изменение метеорологических факторов. Его потенциальные хозяйственно-полезные свойства проявляются в зависимости от того, насколько совпадает климат района с биологическими требованиями культивируемого сорта. В неразрывной связи с режимами температуры, влажности почвы и воздуха, сложившимися в течение данного года, и их микроклиматическими изменениями непосредственно на винограднике находятся сроки цветения, созревания урожая и т. д.

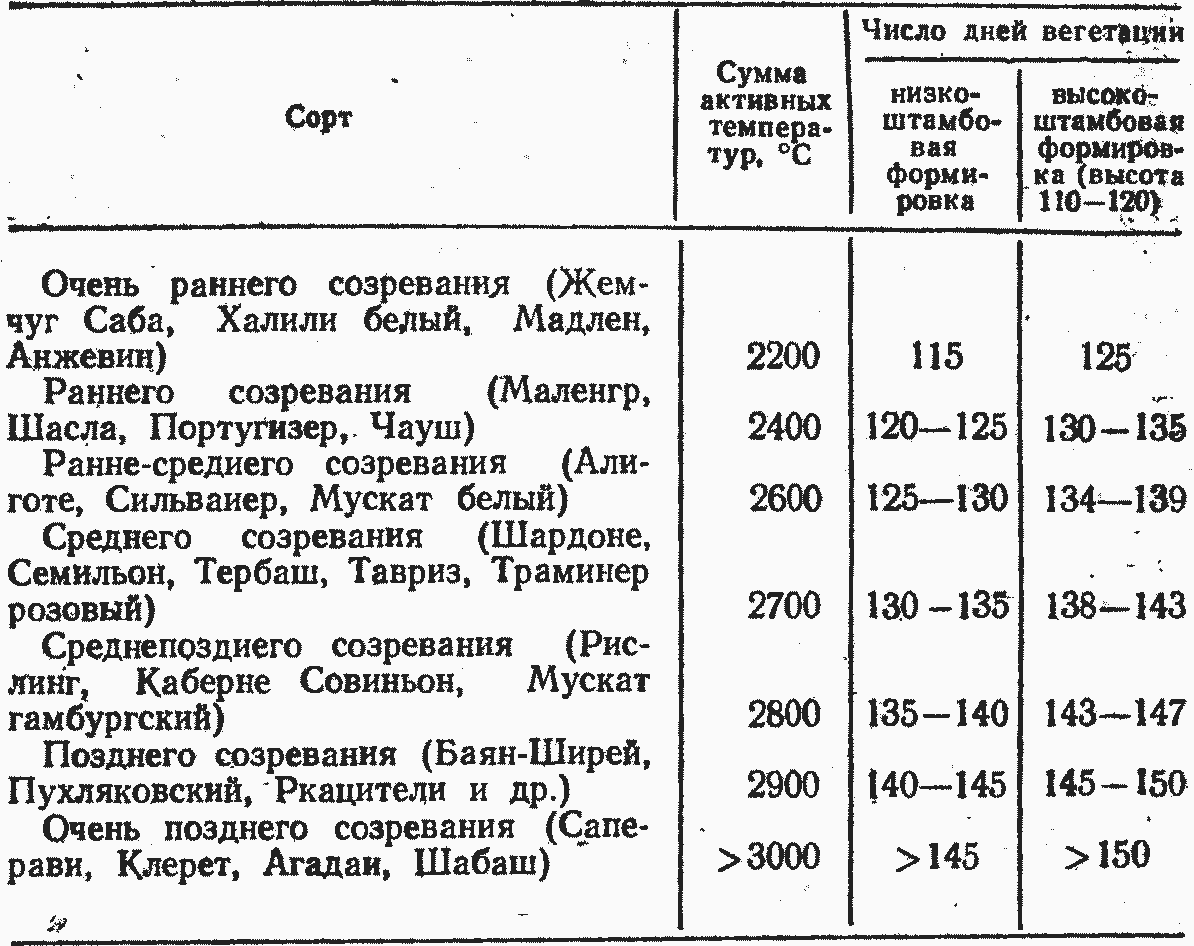

Фенологические наблюдения на различно сформированных виноградниках показали, что низкоштамбовые кусты имеют наименьшую продолжительность вегетационного периода.

Формировки виноградников на штамбе высотой 110— 120 см отличаются более длинным (на 8—10 дней) периодом вегетации (табл. 3).

Анализ продолжительности отдельных фенологических фаз показал, что разница в сроках их начала и окончания хорошо выражена в ранневесенний период, менее заметна она во время цветения, роста ягод и вновь проявляется при созревании урожая.

Развитие однолетних побегов и многолетних образований.

Кусты, сформированные на высоких штамбах, отличаются от веерной низкоштамбовой формировки величиной прироста однолетних побегов. Наибольшую суммарную длину однолетнего прироста имеют кусты на низких штамбах, у высокоштамбовых формировок объ ем, суммарная (и средняя) длина однолетних побегов, развивающихся на каждом растении, значительно мень ше. Например, у семилетних кустов сорта Ркацители суммарная величина прироста однолетних побегов у

формировок высотой 120—130 ем составляет около 80% по сравнению с низкоштамбовыми. Высокоштамбовые кусты характеризуются также лучшим вызреванием лозы.

3. Продолжительность периода вегетации сортов различных сроков созревания при выращивании на низкоштамбовых и высокоштамбовых формировках

Отмеченные различия между формировками особенно ярко проявляются с момента завершения процесса выведения той или иной формы куста и начала полного плодоношения, которое при благоприятных условиях наступает на пятом году вегетации.

Еще одной особенностью высокоштамбовых формировок является их способность к значительному увеличению объема многолетней древесины за счет разрастания высоких штамбов и других скелетных образований куста. Такая возможность у веерной низкоштамбовой формы ограничена размерами и числом рукавов а также необходимостью их частой замены. Объем многолетних образований надземной части высоко штамбовых формировок в 2—2,5 раза больше.

Определенный интерес представляют результаты баланса, накопленного за вегетацию растительного вещества у различно сформированных кустов (табл. 4).

4. Влияние формировки на развитие кустов винограда (сорт Ркацители, учхоз «Коммунар» Крымского СХИ, среднее за 7-й, 8-й и 9-й годы вегетации)

* Площадь питания 3X1,25 м, 2666 кустов на га.

У полностью сформированных низкоштамбовых кустов при обрезке удаляется 67% общего годичного накопления древесины, у высокоштамбовых — 45%.

Развитие корневой системы.

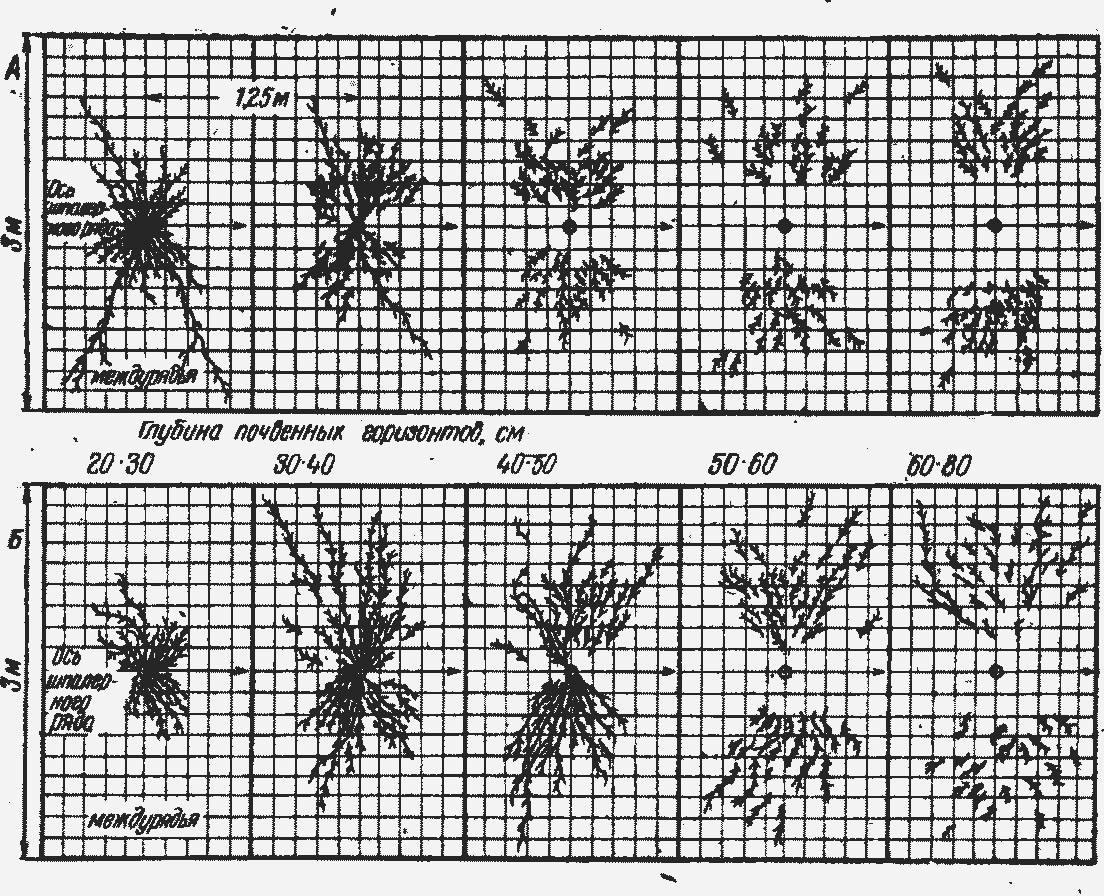

Изучение особенностей развития и размещения корней проводилось в условиях предгорной зоны Крыма на винограднике сорта Ркацители в учебно-опытном хозяйстве «Коммунар» на южных развитых щебенистых почвах в оптимальные по количеству осадков для развития винограда годы (1970 — 520 мм, 1971 — 560 мм, 1972 — 600 мм). В течение трех лет полностью раскапывались и отмывались корни 10 типичных низкоштамбовых и высокоштамбовых кордонной формы со свисающими побегами и площадью питания 3X1,25 м кустов на глубину 80 см, то есть до границы проникновения доступной расте ниям влаги.

Результаты опытов показали, что у высокоштамбовых кустов корневая система более развита, чем у низкоштамбовых. Длина всех корней каждого растения в варианте на штамбе высотой 120 см со свисающими побегами была на 37% больше. У высокоштамбовых формировок больше обрастающих (толщиной до 3 мм) активных корней, их длина по сравнению с низкоштамбовыми была больше на 27%. Значительно увеличивается (на 28—30%) общая масса и объем корней.

Анализ данных, касающихся характера углубления корней по слоям почвы, показал, что у низкоштамбовых формировок 30,9% корней находится в слое почвы 20—30 см, 28,6% в слое 30—40 см, 21,7% в слое 40—50 см, 12,7% в слое 50—60 см и 6,1% в слое 60— 70 см. У Высокоштамбовых формировок в первом слое размещается 17,1%, во втором — 28,2%, в третьем 28,8%, в четвертом 19,3% и в пятом 6,9% корней.

Следовательно, у низкоштамбовых шпалерных формировок корни располагаются более мелко, основная масса их (81,2%) сконцентрирована на глубине 20— 50 см. У высокоштамбовых кустов корневая система охватывает больший объем почвы, значительно больше массы скелетных и обрастающих корней (83,1%) располагается в слое 30—70 см, то есть в наиболее благоприятном для питания растений.

Система ведения кустов оказывает существенное влияние и на характер распределения корневой системы по. профилю и по горизонтали (рис. 4).

Характеризуя развитие корней по горизонтали, необходимо отметить, что как в первом, так и во втором случае почти не используется корнями почва в межкустных промежутках шпалерных рядов. Однако радиус и площадь распределения корней, начиная с глубины 30 см, в каждом слое у высокоштамбовых формировок значительно больше, чем у низкоштамбовых. Наибольший радиус отхождения корней от корнештамба достиг соответственно 2,3 и 3,2 м, максимальная площадь зоны распространения корней составила у низких кустов 7,3 м2, у высоких 12,3 м2. Основная масса корневых ветвлений в первом случае приближена к оси шпалерного ряда, во втором распределяется по всей ширине междурядий.

Рис. 4. Горизонтальная проекция развития корневой системы у различно сформированных кустов винограда сорта Ркацители: А — низкоштамбовая - веерная форма на вертикальной шпалере; Б — высокоштамбовый кордон (высота 120 см) со свободно свисающими побегами.

Таким образом, результаты опытов показали, что изменение формировки виноградного куста на высокоштамбовую, расширение междурядий и улучшение водного режима и почвы способствуют развитию более мощной корневой системы. Особенно большое значение освоение корневой системой винограда возможно большего объема активного почвенного слоя имеет в тех районах, где мергелистые и суглинистые материнские породы залегают близко к поверхности, а также в засушливой зоне, где фактором, сдерживающим проникновение корней в глубину, является недостаточная увлажненность нижних горизонтов.