Параллельно изучению закономерностей закладки соцветий в зимующих почках винограда и факторов их развития возникла проблема возможности прогнозирования потенциального урожая. Наиболее популярным и вместе с тем легко применимым для определения потенциальной урожайности винограда является метод искусственного проращивания почек в период вынужденного покоя. Для этой цели обычно берут отрезки из нижней части побега (длина отрезка определяется длиной стрелки при обрезке), которые помещают в теплицу при температуре 20—25°С. Субстрат, в который погружают основания отрезков — свежая вода. Спустя 3—4 недели выросшие из почек побеги достигают достаточной длины, чтобы можно было определить с достоверностью плодоносность почек.

В основе метода искусственного проращивания лежит понимание, что в соцветиях после их закладки и формирования не происходит сколько-нибудь заметных изменений. Лазаревский (1937) даже указывал, что "к концу вегетационного периода (примерно к октябрю) во всех почках можно найти зачатки всех тех соцветий, которые должны появиться в следующем году, и никакого новообразования соцветий после этого срока не происходит".

Апробирование этого метода со стороны Wurgler и Leyrаs (1955), Briza, Milosavlievic (1954, 1958) показало, что он вполне надежен — фактический урожай отличался от предсказанного всего несколькими процентами (Briza и Milosavlievic, 1958). Как сообщает Winkler (1962), проверка этого метода дает надежные результаты лишь в случаях, когда обрезку проводят в середине зимы или даже позже, а искусственное проращивание почек — в декабре — январе. Чтобы прервать период органического покоя почек, применяют риндит, этиленхлориндрин или тиомочевину. В районах с более мягкими зимами, где к обрезке приступают очень рано (Дэвис), применение этого метода, по утверждению Уинклера, не дает положительных результатов, поскольку искусственное проращивание приходится проводить во время последнего этапа покоя почек. Winkler (1962) сообщает, что данные о заложенных соцветиях в почках 5-, 9- и 14-го глазков дают вполне достоверный прогноз об урожайности кустов сорта. В дальнейшем была установлена большая зависимость урожаев от плодоносности почек, чем oт плодоносности зачаточных побегов.

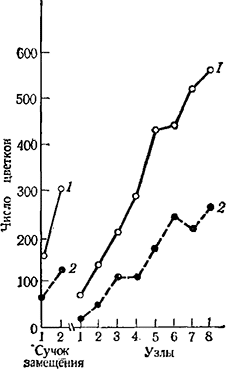

Рис. 6. Число цветков в пересчете на почки в зависимости от их местоположения на сучке замещения или плодовой стрелке

1 — Алиготе; 2 — Пино

Antсliff и Webster (1955), Antc1iff с сотр. (1957, 1958), изучая закономерности развития соцветий в зимующих почках сорта Султанина (Кишмиш белый), пришли к выводу, что обрезку и нагрузку можно определять ежегодно, исхода из установленной микроскопическим путем потенциальной плодоносности почек. Позднее May (1969—1971) сообщает, что в 1964 г. в Австралии был разработан практический проект в целях установления схемы прогнозирования урожая. Этот проект осуществлялся в течение шести лет.

Веssis (1960, 1960а) изучал потенциальную плодоносность глазков сортов Алиготе и Пино (число соцветий в зимующих почках по длине побега), их практическую плодоносность (учитывая неравномерную прорастаемость почек по длине побега) и изменение числа цветков в соцветиях, находящихся в разных секторах плодовой стрелки. На основе этих данных он выразил графически практическую урожайность глазков, т. е. сколько соцветий потенциально несет в себе каждый глазок (рис. 6).

Далее Веssis (1961) определял число соцветий, заложенных в зимующих почках, путем искусственного проращивания и сопоставлял их с числом соцветий, установленных на винограднике после развития почек. Результаты показали, что число соцветий для каждого глазка и для плодовой стрелки в целом в лабораторных условиях и на винограднике почти полностью совпадает (рис. 7). К аналогичным выводам пришел Благонравов (1961), сопоставлявший коэффициент плодоносности (кп) различных сортов в условиях искусственного проращивания и в природных условиях (на винограднике). Учет показал, что в лабораторных условиях он выше лишь на 10—14%.

Метод искусственного проращивания почек изучался также в Румынии. Подобные исследования проводили Alleweldt (1958), Immik (1958) и др.

В качестве метода учета закладки соцветий в почках применяется просмотр срезов почек под микроскопом или же под бинокулярной лупой. При увеличении бинокулярной лупой в 40—60 раза Hegediis (1977)* устанавливал коэффициент плодоносности заранее.

В то же время он получал информацию об ожидаемом урожае в следующую вегетацию и критерии нагрузки глазками при обрезке. Автор утверждает, что после закладки соцветий в почках невозможны какие-либо изменения в ранневесенний период.

Рис. 7. Сопоставление числа цветков на одной почке, установленных в лаборатории (1) и на винограднике (2) а — Алиготе; б — Пино

Вместе с тем он отмечает, что дифференциация почек одного и того же яруса не наступает одновременно, поэтому микроскопическим методом нельзя получить устойчивые данные о продуктивности почек.

Дикань (1973) обнаружил корреляцию между коэффициентами плодоносности почек и побегов винограда, однако имелись и случаи сильного расхождения между ними.

Следует добавить, что метод микроскопирования почек известен еще со времени Ravaz, применяется он и сегодня во многих странах в усовершенствованном виде (Аllеwе1dt, 1958). Однако по мнению Мi1оsavliеvie и Pemovski(l 977), он требует более точной техники и большого числа глазков. Поэтому многие авторы предпочитают метод предварительной выгонки почек.

Исходя из того, что плодоносность почек подвержена закономерным метамерным изменениям, Дикань (1978) разработал методику быстрого определения коэффициента плодоносности центральных почек. Суть этой методики заключается в том, что на основе фактического значения коэффициента плодоносности центральных почек 1-, 8- и 15-го узлов и корреляционных зависимостей между порядковыми номерами узлов и значениями коэффициентов плодоносности можно построить квадратическую параболу плодоносности побегов.

Бабриков с сотр. (1976) активно изучают возможности прогнозирования урожая на основе установления потенциальной урожайности почек. С этой целью они внесли некоторые уточнения в методику микроскопирования почек (число почек для анализа с целью повышения точности результатов и применяемая техника микроскопирования — стереомикроскоп МБС-2) и сопоставляли их потенциальную и реальную урожайность. Этот метод еще только начинает испытываться в массовом порядке, поэтому невозможно оценить его полностью. Главное достоинство, как нам представляется, заключается в том, что виноградари привыкают к необходимости установить заранее потенциальную урожайность почек, на что обращали внимание ученые по крайней мере 40 лет тому назад с целью отыскать критерии оптимальной нагрузки при обрезке*. Вместе с этим Бабриков с сотр. (1977) отвергают возможности окончательного развития или же деградации зачатков соцветия в ранневесенних условиях. На практике, однако, имеется довольно много и довольно веских примеров, не согласующихся с прогнозами.

Уже имеются наблюдения, которые показывают, что среднесуточная температура в период после начала сокодвижения до выделения соцветий на побеге оказывает большое влияние на рост побегов, коэффициент плодоносности и величину урожая. Так, Попов и Лилов (1972) показали, что кусты винограда сорта Болгар под полиэтиленовым покрытием (в теплице), где температура воздуха на протяжении двух лет была порядка 19,9—20,2°С, рост побегов был очень интенсивным, но зато коэффициент плодоносности снижался до 0,36 (в среднем за три года), резко снижался и урожай. В то же время кусты того же сорта в открытом грунте, где температура воздуха была около 13,7°С (на 6,35° ниже, чем под полиэтиленовым покрытием), отличались умеренным ростом побегов, но зато коэффициент плодоносности был в среднем 0,9, а урожай — в 3—4 раза выше. Это явление авторы объясняют тем, что при высоких ранневесенних температурах наступает дегенерация соцветий вследствие сильного роста побегов и расхода питательных веществ.

Дальше Popov (1972) установил корреляционную связь между величиной среднесуточной температуры выше и ниже биологического нуля (10°С) и получаемым урожаем. В те годы, когда среднесуточная активная температура была на 2"С выше биологической, урожай снижался, и наоборот, когда температура была на уровне биологической или ниже, урожай повышался. Корреляцию нужно принимать несколько условно, поскольку на величину урожая влияет ряд других мероприятий в течение вегетационного периода, однако, как нам представляется, автору удалось установить весьма важную зависимость.

В заключение отметим, что, несмотря на проведенные исследования по разработке методов прогнозирования урожая на основе учета потенциальной плодоносности зимующих почек, эти методы не нашли до сих пор практического применения во многих странах. Объясняется это не только отсутствием соответствующей научной организации прогнозирования заложенного в почках урожая. Метод прогнозирования урожая винограда еще недостаточно усовершенствован, не прошел практического испытания в различных районах и на различных сортах.

* А. С. Мержаниан еще в 1939 г. объединил в формулу все элементы урожайности, учитывая которые можно обеспечить получение заранее запланированного урожая. Одним из этих элементов является учет в осенне-зимний период заложившихся в почках соцветий, для чего он разработал специальный метод. Поэтому его нужно считать родоначальником научного планирования урожая в виноградарстве.

Наряду с этим недостаточно изучены все возможные изменения, которые в отдельных случаях и в определенных условиях могут произойти в зачаточных бугорках и переходных соцветиях в ранневесенних условиях, тем более, что, по пониманию Негруля (1950), вторым критическим периодом для урожая в почках является период набухания и распускания почек. В литературе имеется немало сообщений о том, что в благоприятных условиях ранней весной происходит дополнительное развитие зачаточных соцветий. В этом отношении заслуживает внимания утверждение Alleweldt и Balkema (1965) и Аллевельдт (1973), что образование зачатков соцветий заканчивается лишь на следующий год во время распускания зимних почек. Имеются также сведения, что весной число соцветий увеличивается на 15—20% (Колесник, 1953, 1959; Титова-Молчанова, 1952; Тютюник, 1960; Коваль и Никифорова, 1962, и др.). Этим в некоторой степени можно объяснить обилие соцветий, наблюдаемое иногда после не очень благоприятных для заложения соцветий условий предыдущего года. Нередко наблюдается и обратное явление — весной наступает массовое превращение соцветий в усики, причем это происходит настолько рано, что не всегда обнаруживается на практике (Неделчев, Ников, 1961). Поэтому этот вопрос нельзя считать полностью разработанным.