Наиболее распространенным способом осветления сусла является седиментационный. Перед осветлением сусло сульфитируют до 50—100 мг/дм3. Процесс отстаивания в стационарных резервуарах длится до 1 суток; после чего осветлившееся сусло с помощью насосов снимают с осадка и перекачивают в емкости на сбраживание.

Осветление сусла производится и в потоке.

Таблица 11. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТОЧНОГО ОСВЕТЛИТЕЛЯ.

Перечень показателей | Показатели |

Производительность, дал/ч | 800-1000 |

Площадь фильтрующей поверхности, м2 | 0,8 |

Массовая концентрация остаточных взвесей (при исходной 60—80), г/дм3 | 30-35 |

Габаритные размеры цилиндра, мм: длина диаметр | 1350 |

В настоящее время на отечественных винзаводах сепараторы для осветления сусла практически не применяют.

Для ускорения осветления сусла применяют ферментные препараты, бентонит, АК, желатин и ряд других препаратов. Обязательным технологическим приемом является сульфитация сусла перед осветлением дозами от 70 до 200 мг/дм3 в зависимости от температуры сусла и окружающей среды: при температуре 15—20°С SO2 вводят 70—100 мг/дм3, при температуре выше 20°С — 100—200 мг/дм3. Для осветления часто применяют бентонит и ферментные препараты.

На основании пробной обработки сначала выявляют оптимальную дозу бентонита. Она обычно составляет 20—40 г/дал. Бентонит вводят в виде суспензии с помощью насоса сразу после сульфитации сусла. Период осветления длится до 20 часов.

Из ферментных препаратов наиболее часто применяют Пектофоетидин П10Х в виде 3—5%-ной суспензии (готовится на сусле) в количестве 0,01% к объему обрабатываемого сусла при активности 9 ед/г.

Длительность контакта сусла с ферментным препаратом связана в основном с температурой: 6—8 ч при температуре 15—20°С; 2—4 ч — при температуре более 20°С. После такой экспозиции в сусло вводят суспензию бентонита в количестве 15—20 г/дал, перемешивают, оставляют в покое на 18—20 ч, затем снимают с осадка и направляют на брожение.

Ускоряют процесс осветления проверенные и разрешенные органами здравоохранения флокулянты. Изготовитель: химико-металлургический комбинат в г. Ивано-Франковске.

Брожение. Брожению подвергают либо осветлившееся сусло, либо полученную после дробления мезгу. Брожение осуществляют как непрерывным способом в специальных установках, так и периодическим способом в стационарных емкостях (в бочках, бугах, металлических, железобетонных и пластмассовых резервуарах). Лучшими являются резервуары стеклоэмалированные, титановые и из высоколегированной нержавеющей стали. Осветленный сок до необходимых кондиций подсахаривают или подспиртовывают или осуществляют и то и другое. Кроме сахара-песка разрешено применять сиропы с массовой концентрацией сахаров в сусле 70—75 г/100 см3 или виноматериале, этиловый спирт ректификованный, а также спирт, полученный при перегонке плодово-ягодных виноматериалов. Из чистых культур дрожжей рекомендуется применять следующие, с учетом перерабатываемых плодов и ягод (табл. 12).

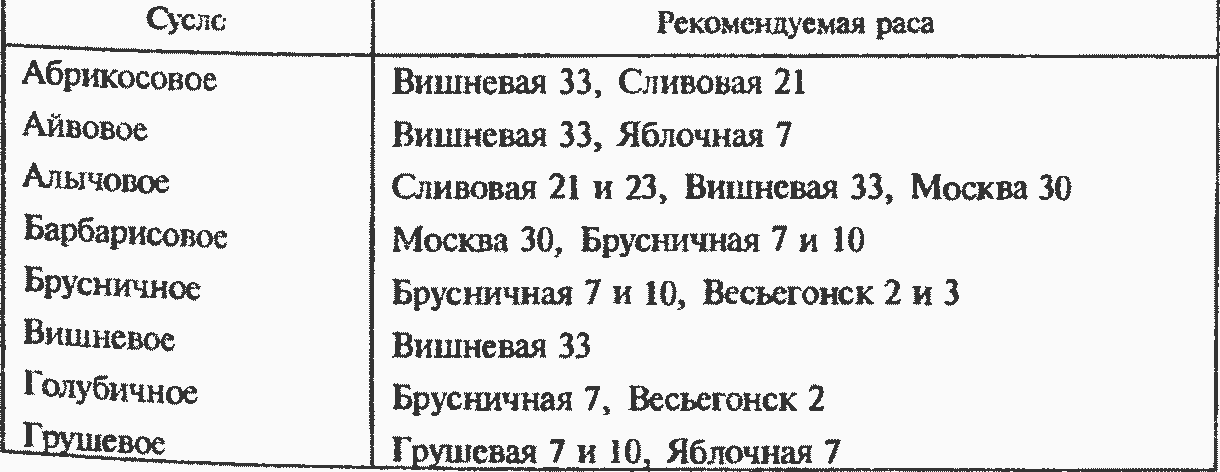

Таблица 12. КУЛЬТУРЫ ДРОЖЖЕЙ ДЛЯ ПЛОДОВО-ЯГОДНОГО ВИНОДЕЛИЯ

Кроме перечисленных дрожжей применяются и другие, хорошо зарекомендовавшие себя культуры.

При проведении брожения следует руководствоваться действующими инструкциями при получении утвержденных марок вин.

В отличие от виноградного в плодово-ягодном виноделии в процессе брожения нередко имеет место интенсивное понижение титруемой кислотности в связи с размножением дрожжей- кислотопонижателей — шизосахаромицетов. Поэтому рекомендуется сусло перед брожением пастеризовать при температуре 80—85°С в течение 2—3 мин при температуре 60—75°С — 20—30 мин. При этом оборудование не должно быть зараженным посторонней микрофлорой. Другим высокоэффективным способом борьбы с микроорганизмами-кислотопонижателями является спиртование сусла на ранних стадиях брожения (по аналогии с спиртованием в виноградном виноделии). Способ особенно выгоден в условиях дефицита и необходимости экономии энергоресурсов.

Кроме того, при спиртовании наиболее полно сохраняются ароматические и другие полезные вещества. Спиртование осуществляется как этиловым спиртом-ректификатом, так и “своим” спиртом, получаемым при перегонке сброженных “насухо” виноматериалов (яблочного, грушевого, вишневого и т. д.).