ОСОБЕННОСТИ ФИТОТЕХНИКИ ВИНОГРАДНЫХ НАСАЖДЕНИИ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

В большинстве районов культуры винограда на Украине наиболее существенные повреждения виноградным насаждениям наносятся низкими температурами в течение осенне-зимнего периода. Поэтому большое значение имеют способы определения степени и характера морозных повреждений кустов, а также меры по ликвидации последствий этих повреждений.

Известно, что различные части виноградного растения в неодинаковой степени реагируют на низкие температуры. В первую очередь морозами повреждаются глазки, причем центральные почки в них, а замещающие почти у всех сортов винограда обычно обладают более высокой степенью устойчивости к низким температурам. Реже повреждаются проводящие ткани однолетних лоз, многолетние части куста и его корневая система.

Характер морозных повреждений устанавливают в результате обследования виноградников с учетом сортового состава их, местоположения, особенностей почвы, рельефа и экспозиций участка, типа подвоя, возраста кустов, способа защиты от зимних морозов и других методов культуры.

Прежде всего проверяют состояние глазков на однолетних лозах. С этой целью отбирают средние пробы по каждому сорту и каждому участку в количестве 30—40 лоз. При отборе их надо стараться включать в среднюю пробу те побеги, которые по своему развитию и местоположению на кусте должны быть использованы для плодоношения; заведомо негодные и слишком тонкие побеги для анализа не отбирают.

Срезанные лозы нижними концами погружают в воду на один-три дня при температуре 16—18°, после чего определяют состояние глазков по всей длине лозы. Для этого каждый глазок разрезают бритвой или острым ножом в продольном направлении. На срезе глазка хорошо видны центральная почка и по бокам ее две замещающие. Поврежденные почки имеют бурую или темно-коричневую окраску.

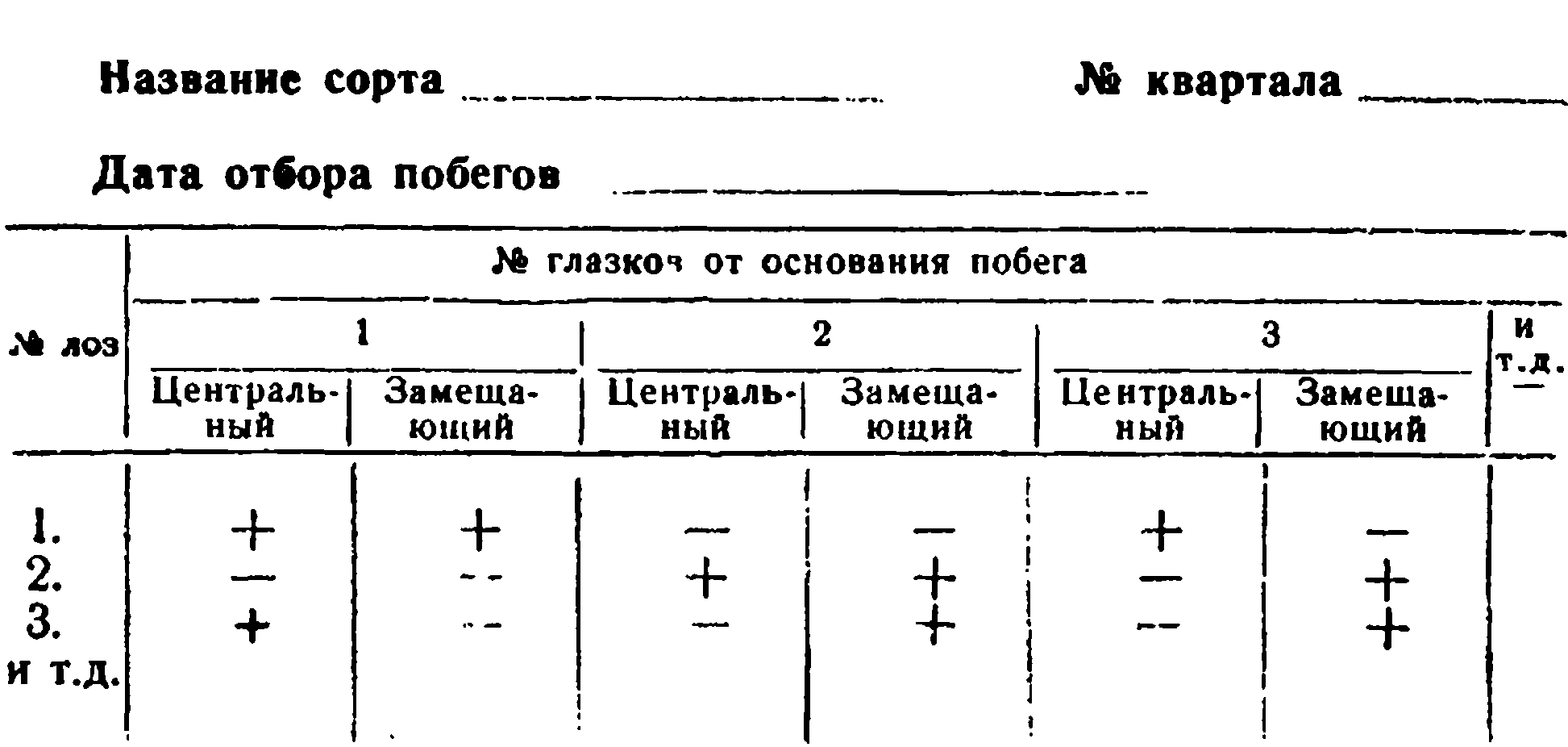

Данные анализа заносят в специальную ведомость, отмечая живые почки знаком плюс, а погибшие знаком минус. При анализе замещающих почек ставят плюс и в том случае, если хотя бы одна из них живая.

Для проведения анализа глазков принята следующая форма ведомости:

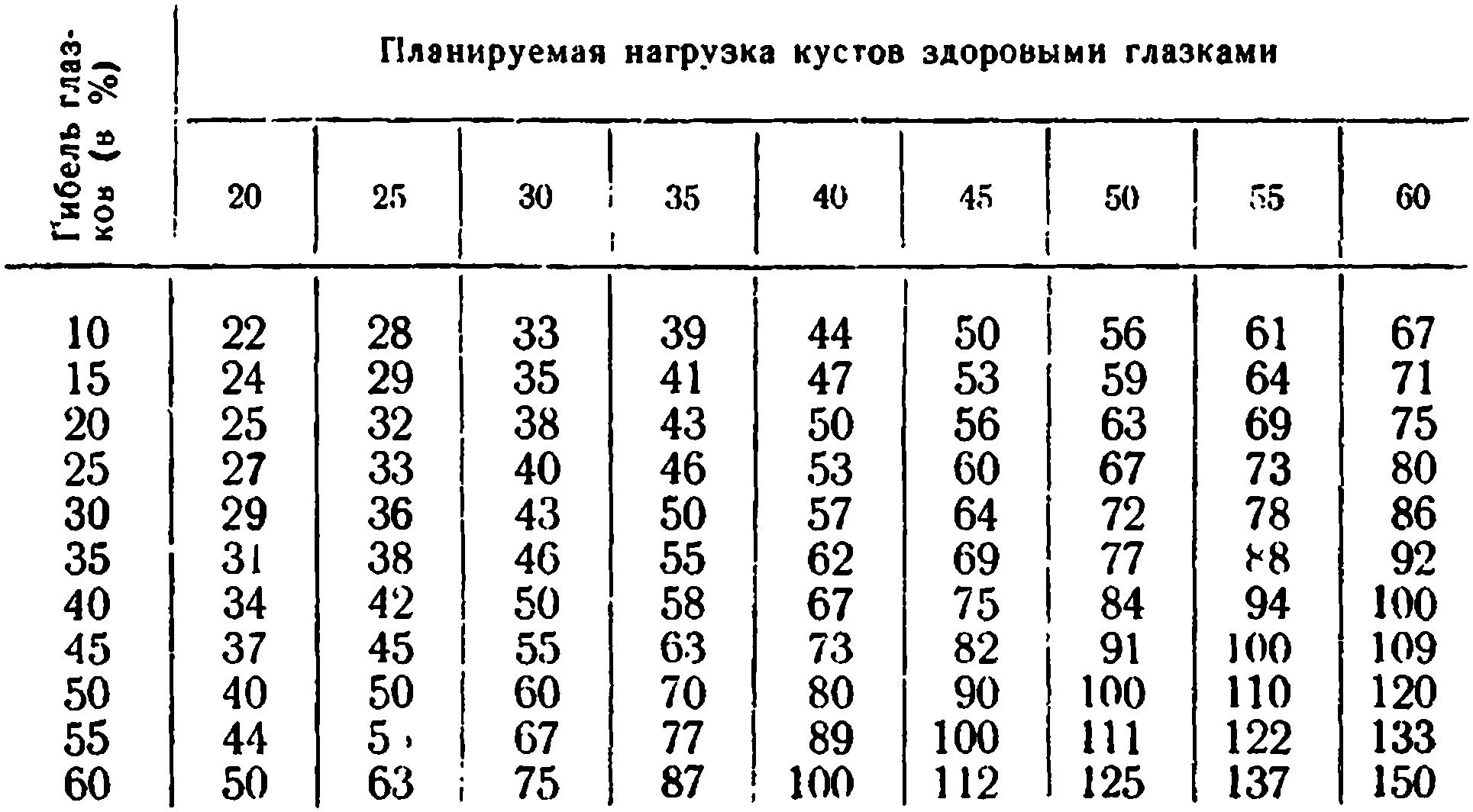

Состояние центральных и замещающих почек учитывают по каждому глазку на побеге или по основным зонам побега (нижней — 1—3-й глазок, средней — 4—8-й глазок и верхней — 9—12-й и последующие глазки). В результате анализа отдельных лоз определяют степень повреждения центральных и замещающих почек в целом по сорту или участку. На основании этих данных и устанавливают степень нагрузки кустов при обрезке. В табл. 17 приведены примерные величины нагрузки в глазках с учетом степени их повреждения.

Таблица 17

Количество оставляемых на кусте глазков с учетом степени их повреждения

При установлении нагрузки кустов необходимо принимать во внимание не только степень, но и характер повреждения глазков. Дело в том, что центральные и замещающие почки в глазках неравноценны. Разнокачественность этих почек выражается в различной плодоносности развившихся из них побегов, о чем более подробно было сказано в разделе об особенностях плодоношения виноградного растения.

Одновременно с проведением анализа почек определяют состояние тканей на побеге. С этой целью на нем с разных сторон делают продольные и поперечные надрезы и по ним определяют состояние луба, камбия, древесины и диафрагмы. Если луб и прилегающие к сердцевине слои древесины побурели частично, то в этом случае степень повреждения побегов незначительна. При среднем повреждении побегов на поперечном срезе заметно черное кольцо поврежденного луба и побуревшие внутренние слои древесины. О сильном повреждении однолетнего побега свидетельствует полное побурение его на поперечном срезе.

Повреждение однолетних побегов не только в слабой, но и в средней степени для их жизнедеятельности не опасно, так как живой камбий образует новые ткани взамен погибших и побег будет функционировать нормально. При сплошном побурении побеги считаются погибшими.

В случаях значительного повреждения глазков и однолетних побегов проверяют состояние многолетних частей куста, т.е. рукавов, головы и надземного штамба. Здоровые части на срезе имеют белый или слегка зеленоватый цвет. Поврежденные ткани приобретают бурую или черную окраску.

Для выяснения состояния корневой системы виноградных кустов производят раскопку растений. В первую очередь определяют состояние корней на тех участках, где вероятность повреждения их наибольшая. На каждом участке выкапывают не менее 3—4 продольных ям глубиной 1,5 м на расстоянии 50 см от головы куста и просматривают состояние корней на различной глубине их распространения. Неповрежденные корни на срезе имеют белый цвет, поврежденные — коричневый.

Необходимо подчеркнуть, что после сравнительно не суровых, но бесснежных зим, когда почва на виноградниках промерзает до глубины 0,5—0,6 м и более, а температура в зоне залегания основной массы корней опускается ниже критической (для корнесобственных кустов — минус 5—6°, а для привитых на филлоксероустойчивых подвоях — минус 10—11°) возможно повреждение корневой системы без существенных повреждений глазков и однолетних лоз. После бесснежной зимы 1963/64 г. полностью погибли тонкие корни, расположенные в слое почвы глубиной 0—40 см у гибридов-прямых производителей и корнесобственных насаждений европейских сортов, в то время как глазки и однолетние побеги были совершенно здоровы. Отсутствие снежного покрова и очень низкая влажность почвы в момент наступления устойчивых морозов (декабрь) явились причиной очень глубокого промерзания почвы и повреждения корней. Такое же явление может встретиться и при выращивании винограда на легких, глубоко промерзающих почвах. Все это говорит о необходимости воспитания у кустов винограда глубоко расположенной корневой системы.

После установления степени и характера морозных повреждений различных частей виноградного растения вносят соответствующие изменения в комплекс приемов по уходу за кустами и почвой. Наиболее существенные коррективы приходится вносить в планы обрезки кустов. В связи с этим целесообразно остановиться на тех случаях, которые возможны в практике.

Если центральные почки повреждены до 50—60%, а однолетние побеги здоровы или повреждены незначительно, то обрезку проводят в обычные сроки. Нагрузку кустов в этом случае увеличивают в соответствии со степенью повреждения почек. Длину обрезки плодовых стрелок уточняют на основании данных характера повреждений глазков по длине побега.

При равномерном повреждении глазков по длине по бега длину обрезки не изменяют, а увеличивают количество стрелок в соответствии с заданной нагрузкой кустов.

При повреждении глазков на верхней части лоз, что бывает при окучивании кустов на зиму, оставляют более короткие плодовые лозы, чем обычно. Длинные плодовые лозы оставляют в случае повреждения глазков на нижней части побегов.

Окончательную нагрузку кустов побегами и гроздями устанавливают при обломке зеленых побегов. При этом у различных сортов винограда стремятся установить оптимальное соотношение между листовой поверхностью куста и его урожаем путем оставления большего или меньшего количества бесплодных побегов.

По вопросу о том, необходимо ли оставлять на кустах бесплодные побеги, единого мнения нет.

Н. Е. Цабель (1873), Г. Фоэкс (1904), Г. А. Барберон (1906) считают, что удаление всех бесплодных побегов на кусте, в случае его нормального развития, является обязательным приемом.

А. Л. Подражанский (1944, 1953) и М. И. Магер (1947) находят целесообразным оставление бесплодных побегов на кусте только в случае его недогрузки.

С. А. Мельник и В. К. Анисимова (1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1958) в результате своих исследований пришли к выводу о необходимости дифференцированного подхода к удалению бесплодных побегов при обломке и доказали полезность оставления определенного количества их на кусте. Ими установлена разница в фотосинтетической активности листьев плодовых и бесплодных побегов, а также изменение физиологической активности листьев при изменении их числа на растении.

Данные об изменении фотосинтетической и транспирационной деятельности листьев при различном количестве их на растении имеются также в работах С. И. Кокиной (1937) и А. А. Остапенко (1946). Авторы показали, что при некотором уменьшении числа листьев на растении продуктивность единицы листовой поверхности повышается, отток ассимилятов при этом ускоряется.

Исследованиями Л. Т. Никифоровой (1955, 1957, 1958) установлено, что при недостаточной облиственности плодового побега ассимиляты передвигаются к нему из бесплодного побега, расположенного не только на одной стрелке с ним, но даже и на другом рукаве. По данным автора плодоносные побеги ассимилируют активнее бесплодных. Наибольшее количество пластических веществ за вегетацию вырабатывается листьями среднего яруса побега. При сокращении числа листьев на побеге или кусте на 65 и более процентов увеличивается размер листа, утолщается его пластинка, повышается интенсивность ассимиляции оставшихся листьев. В работе К. Д. Стоева и Д. Ц. Лилова (1956) также указывается на усиление энергии ассимиляции листьев при сокращении числа их на кусте. По их мнению, усиление активности листьев на растениях с сокращенной листовой поверхностью связано с усилением оттока ассимилятов и повышением раздражимости протоплазмы при поражении; однако это явление носит временный характер.

По данным П. П. Благонравова (1961), обломка зеленых побегов значительно увеличивает, особенно в первые дни, суточный прирост побегов. После обломки рост побегов протекает более интенсивно и позже прекращается по сравнению с кустами, на которых обломка не проводилась. Помимо этого, обломка зеленых побегов увеличивает степень плодоношения виноградного куста.

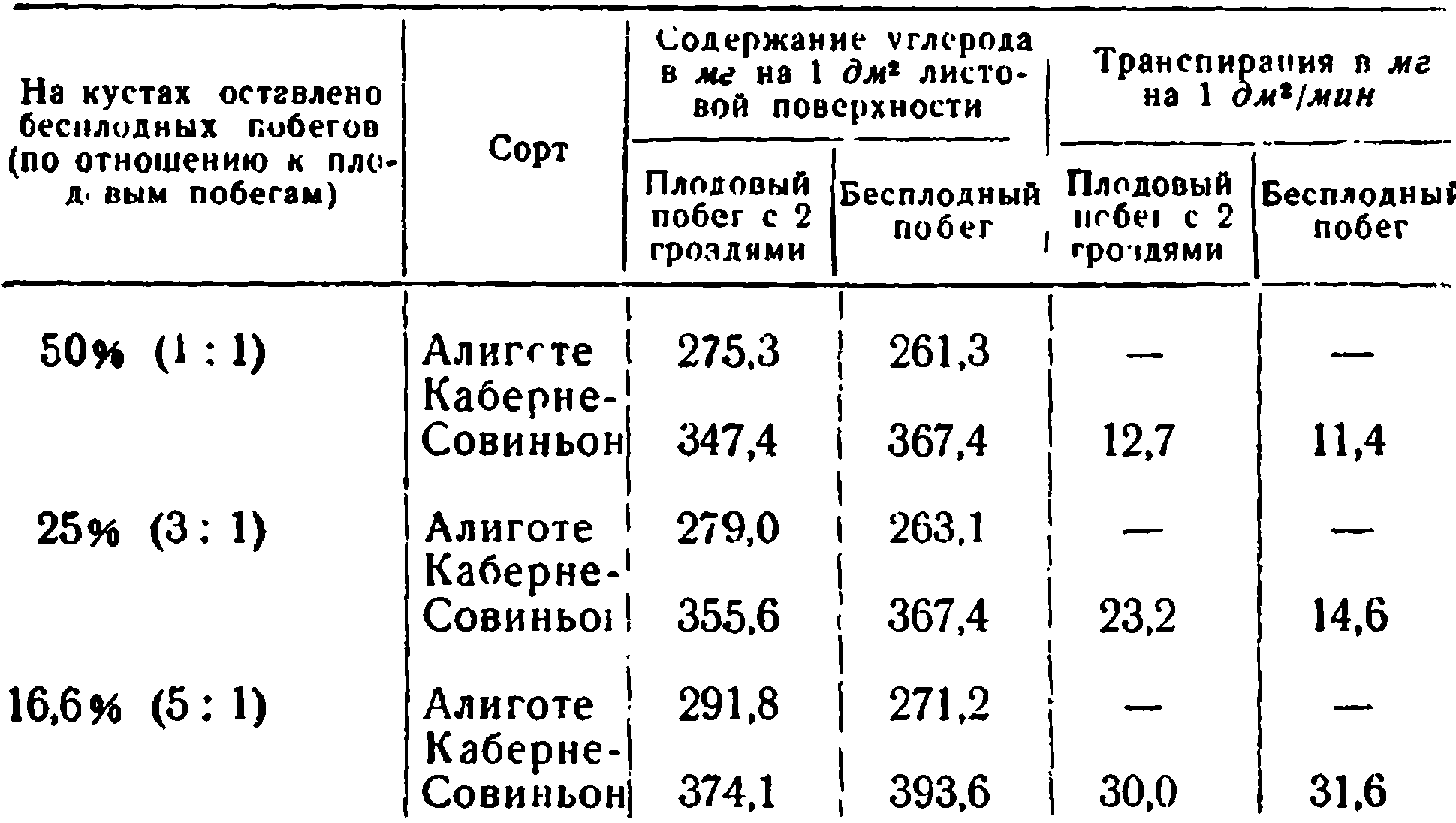

Наблюдения О. А. Мартьяновой (табл. 18) над изменением физиологической активности листьев у растений сортов Алиготе и Каберне-Совиньон с различным количеством бесплодных побегов показали нарастание интенсивности фотосинтеза и транспирации листьев по мере уменьшения количества бесплодных побегов на кусте (количество плодовых побегов при этом не изменялось).

Таблица 18

Влияние количества бесплодных побегов на кусте на интенсивность фотосинтеза и транспирации листьев (июль 1961 г.)

Повышение физиологической активности листьев при сокращении количества бесплодных побегов на кустах отразилось и на качестве урожая винограда.

Сусло сорта Алиготе наиболее высоким качеством отличалось при оставлении на каждые пять плодовых побегов одного бесплодного. В этом случае вино в возрасте трех месяцев имело самую высокую крепость, интенсивную окраску, сильный сортовой, довольно сформирован ный аромат, полный, гармоничный вкус. Оценка его превышала контрольный вариант, где на каждый плодовый побег оставлялся один бесплодный, на 0,8 балла. Оптимальное соотношение между листовой поверхностью и урожаем у сорта Рислинг рейнский наблюдалось при оставлении на каждые три плодовых побега одного бесплодного. Средний вес грозди при этом повысился на 7— 12%. Вино имело соломисто-золотистую окраску, нежный сортовой аромат, было полным, с мягким вкусом. Оценка его была на 0,2 балла выше вина с контрольных кустов, где на каждый плодовый побег был оставлен одни бесплодный.

У сорта Каберне-Совиньон наиболее высокую оценку получил образец вина при оставлении на кусте одного бесплодного побега на каждые пять плодовых. Вино обладало более густым и плотным ароматом, умеренной свежестью, большей слаженностью и танинностью по сравнению с контролем, где соотношение между плодовыми и бесплодными побегами составляло 1:1.

Определение изменений в развитии листовой поверхности показало, что в ответ на удаление части бесплодных побегов растение увеличивает размеры листьев, их количество на побеге и физиологическую активность, в результате чего улучшается качество винограда и вина.

Таким образом, в соответствии с результатами наших исследований можно считать установленным, что в условиях южных районов Одесской области при выращивании винограда на марочное столовое вино наиболее целесообразно оставлять у сорта Алиготе и Каберне-Совиньон один бесплодный побег на каждые пять плодовых, а у сорта Рислинг рейнский — один бесплодный на каждые три плодовых побега.

По данным С. А. Мельника и В. К. Анисимовой, в этих же условиях оптимальное соотношение между листовой поверхностью и урожаем наблюдается при оставлении у сортов Сенсо и Лидия на каждые три плодовых побега одного бесплодного, у сортов Шасла белая и Сан-Пьер доре — на каждые четыре плодовых побега одного бесплодного и у сорта Пино белый — при полном отсутствии бесплодных побегов на кустах.

По мнению Е. И. Захаровой, А. Д. Лукьянова и Я. И. Потапенко (1960), у сортов с высоким процентом плодоносных побегов необходимо обламывать все бесплодные побеги, а у сортов с низкой плодоносностью — удалять не более половины их.

Л. Т. Никифорова (1960) указывает на необходимость соответствия между количеством плодовых и бесплодных побегов и силой роста куста, а также биологическими особенностями сорта. По мнению автора, на кустах сортов с крупной гроздью (Карабурну, Тайфи розовый и др.) следует оставлять больше бесплодных побегов, чем на кустах с мелкою гроздью (Пино белый, Рислинг рейнский, Алиготе, Каберне-Совиньон и др.).

- В том случае, когда центральные почки в глазках повреждены на 70—80 и более процентов и в то же время значительно повреждены замечающие почки, а побеги пострадали в средней степени, при обрезке на куста оставляют возможно большее количество плодовых лоз. используя для этой цели все побеги, которые по своему развитию и местоположению на кусте способны к плодоношению. При этом надо оставлять все хорошо развитые пасынки, т. к. они отличаются более высокой устойчивостью к низким температурам и хорошей способностью к плодоношению. В этом случае обрезку делают дважды. При первой, предварительной, обрезке удаляю? все явно не пригодные для плодоношения побеги, т. е. тонкие плохо вызревшие и погибшие части куста. Вторично обрезку производят одновременно с обломков, когда уже можно ясно отличить плодовые побеги от бес плодных. При этом удаляют все части куста, не давшие зеленых побегов. В случае перегрузки кустов часть зеленых побегов, не пригодных для плодоношения и формирования, также удаляют. При недогрузке их на плодоносящих частях растения оставляют сильные бес плодные побеги, развившиеся на его многолетних частях с тем, чтобы увеличить листовую поверхность куста. Заканчивают вторую обрезку не позже чем за 10 дней до начала цветения.

- Если глазки и однолетние лозы повреждены полностью, а многолетние части куста имеют незначительные повреждения, но корневая система сохранилась, обрезку кустов также производят дважды. При первой обрезке куст освобождают от всех явно отмерших частей, а все нормально развитые лозы, независимо от их положения на кусте, оставляют на максимальную длину. Особенно бережно следует относиться к лозам, лежащим на поверхности почвы: очень часто такие лозы, целиком или частично укрытые снегом, сравнительно хорошо сохраняются.

При указанной выше степени поражения однолетних в многолетних лоз особое значение приобретает своевременная обломка тех побегов, которые по своему развитию не могут быть использованы для формирования кустов. При недогрузке кустов зелеными побегами применяют прищипывание основных побегов при образовании на них 9—11 узлов с целью получения зеленых пасынков. Во время прищипывания удаляют точку роста побега с 2— 3 прилегающими к ней узлами. Пасынки, полученные в результате такого прищипывания, в следующем году ис пользуют для восстановления формы куста.

Наши исследования показали, что у очень ранних и ранних сортов винограда при своевременном прищипывании зеленых побегов можно получить некоторый урожай на зеленых пасынках (Жемчуг Саба, Алиготе, Шасла белая и др.). У сортов средних и поздних сроков созревания (Карабурну, Рислинг итальянский, Лидия и др.) урожай на зеленых пасынках к моменту сбора не достигает требуемых кондиций и практической ценности не представляет.

- Повреждение тонких корней диаметром до 2,5 мм, расположенных в верхних горизонтах почвы, сравнительно не опасно для кустов с хорошо развитой и глубоко расположенной корневой системой. В этом случае нагрузку кустов несколько уменьшают, лозы обрезают более коротко; одновременно с этим создают условия для восстановления поврежденных корней путем внесения удобрений, применения поливов, рыхления почвы.

При незначительном повреждении корней, в том числе и сравнительно толстых, нагрузку кустов еще больше уменьшают, а за виноградными кустами обеспечивают самый тщательный уход. В течение одного-двух лет корневая система таких кустов восстанавливается и растения начинают нормально плодоносить.

- Если кусты повреждены поздними весенними заморозками, то в зависимости от характера повреждений по ступают следующим образом:

- в тех случаях, когда повреждены только верхушки зеленых побегов, никаких дополнительных операций на кустах не проводят, т. к. рост побегов восстанавливается за счет развития пасынковых почек;

- если на зеленых побегах сохранилась нижняя часть их, погибшие верхушки удаляют и ждут развития побегов из пасынковых почек, расположенных на нижних узлах;

- при полной гибели зеленых побегов лозы, на которых они развились, укорачивают до длины 1—2 узлов и тем самым вызывают развитие угловых почек, расположенных у их основания.

- При обрезке кустов, поврежденных в прошедшем году градом, целесообразно подождать появления зеленых побегов с той целью, чтобы при обрезке обеспечить необходимую, по возможности, нагрузку кустов.

- Если град нанес повреждения виноградным растениям в момент усиленного роста зеленых побегов (май— июнь), то удаляют поврежденные части кустов, а листовую поверхность их восполняют прищипыванием порослевых или сохранившихся основных побегов. На кустах, поврежденных градом в более поздние сроки вегетации, никаких дополнительных операций не производят.

- Части кустов, поврежденные некрозом, необходимо своевременно омолаживать. Признаком необходимости замены рукава служит ослабление однолетнего при роста на нем. При этом большое внимание уделяют воспитанию побегов, предназначенных для замены рукавов, поврежденных некрозом.