Значение, цели и главные задачи обрезки и формирования кустов винограда

Обрезка (подрезка) кустов винограда представляет собой агротехнический прием на виноградниках, состоящий из ежегодного удаления с кустов и укорачивания части однолетних побегов и многолетних ветвей.

Обрезка преследует следующие цели:

- ускорить вступление кустов в пору плодоношения;

- обеспечить получение максимального качественного урожая ягод винограда на протяжении всего жизненного цикла виноградных насаждений;

- обеспечить лучшие условия для формирования листового аппарата растений и органов плодоношения;

- создать условия для максимального использования поступающих питательных веществ из почвы на формирование соцветий и гроздей - основы урожая;

- приспособить кусты к соответствующим условиям обитания;

- придать кустам определенную форму и поддерживать ее в течение всей жизни виноградного растения;

- способствовать широкому внедрению механизации по уходу за насаждениями;

- создать условия для успешной борьбы с болезнями, вредителями, заморозками и морозами.

Задачи обрезки определяются возрастными периодами жизни виноградного растения. Так, в первый период - период накопления вегетативной массы кустов, который длится 3-5 лет, начиная с посадки виноградника, задачи обрезки сводятся к созданию постоянных скелетных органов куста (штамб, рукава, рожки) и плодовых звеньев, а также приданию кустам определенной формы в соответствии с экологическими условиями местности.

Во второй период - период полного плодоношения , который продолжается несколько десятилетий, основные задачи обрезки заключаются в регулировании полярности, общей силы роста кустов и отдельных их частей, а также уровня плодоношения и распределения их в пространстве.

В третий период - период старения кустов при появлении признаков угасания жизнедеятельности растений, ослабления силы роста побегов и перемещения зоны плодоносных глазков к основанию, главной задачей обрезки кустов винограда является продление их продуктивного периода и обеспечение получения максимально возможного качественного урожая ягод винограда. Решение этой задачи достигается правильным установлением нагрузки кустов, длины обрезки и частичного омолаживания кустов. За 1-2 года до раскорчевки устанавливается максимальная нагрузка для получения максимального урожая.

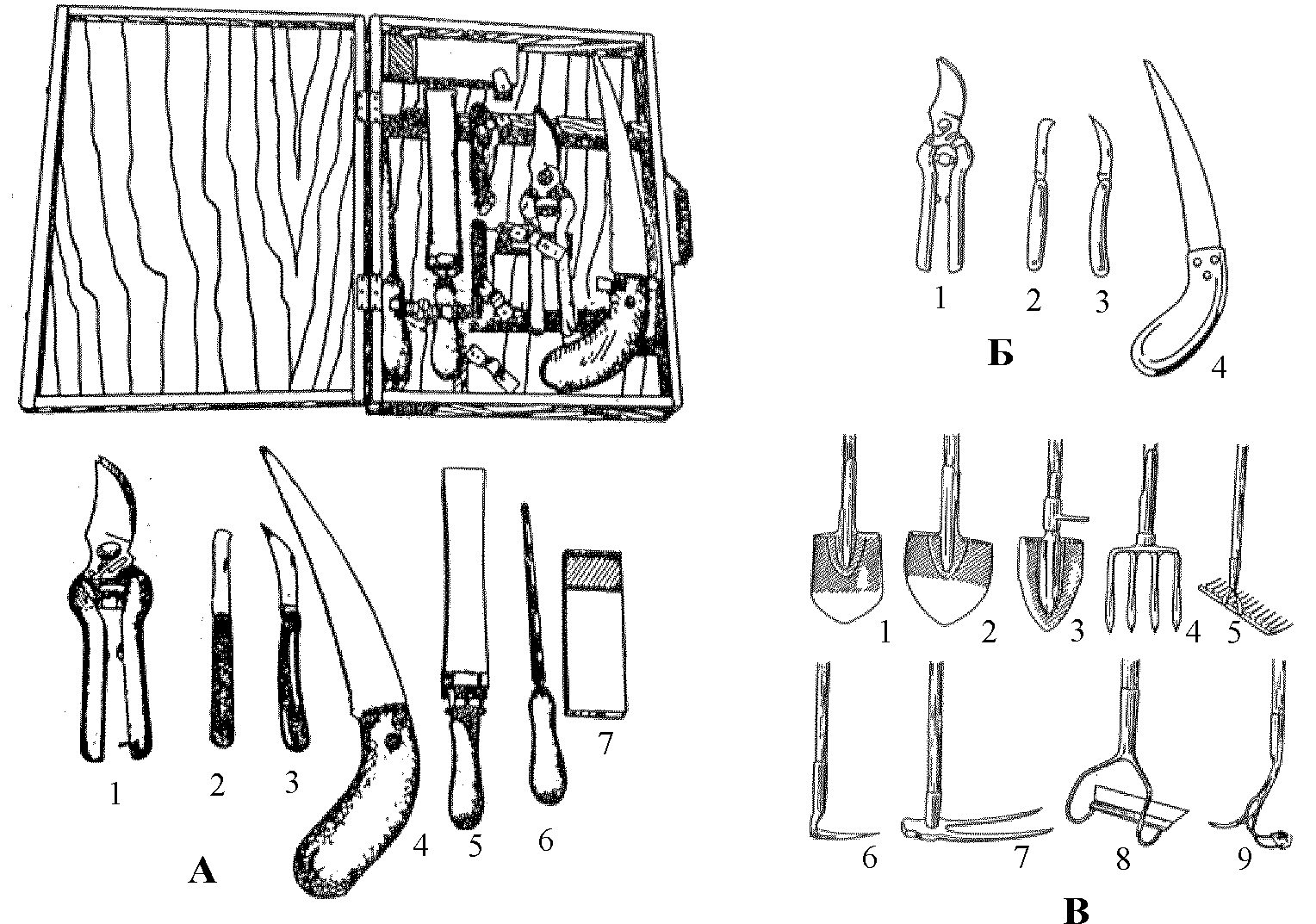

По мере развития виноградарской науки и отрасли виноградарства шло совершенствование технологии возделывания культуры винограда и в первую очередь уделялось внимание основному агроприему - обрезке. Первоначально эмпирическим путем были разработаны практические правила обрезки, ухода за растениями и почвой. Для этих целей в практике виноградарства постепенно были разработаны и внедрены различные ручные инструменты, которые в обобщенном виде представлены на рис. 52.

До сих пор нет возможности установить - когда человек начал обрезать виноград и каким образом он это делал.

Существует древнее предание, относящееся ко временам созидания сфинксов и пирамид, из которого следует, что первым “обрезчиком” был - козел. Объедая куст винограда, он придавал ему компактную форму, совершенно не свойственную дикой лиане. Объеденные кусты давали на будущий год выше урожай и крупнее грозди. Такие “козлы-обрезчики” изображены на рисунках древнего Египта, а рядом с “обрезчиками” - сборщики урожая с корзинами, наполненными гроздями винограда.

По другим более поздним версиям первым “обрезчиком” был осел, которого хозяин привязал случайно к виноградному кусту. Объеденные ослом куст на следующий год обильно заплодоносил.

Однако обрезка в нынешнем представлении это сложнейшая операция, от которой зависит судьба не только урожая, но и жизнь виноградных кустов. Чтобы стать хорошим обрезчиком нужны теоретические знания и опыт работы. В Никитском училище виноградарства и виноделия (Крым, Украина) в самом начале его существования срок обучения был 15 лет, из которых большая часть приходилась на обучение обрезке кустов винограда.

Теоретические правила обрезки и новые методы, учитывающие взаимосвязь между ростом и плодоношением, были разработаны лишь в XIX в.

Большой вклад в эту проблему внесли Ж. Гюйо, Р. Виала, Л. Раваз, Г. Фоэкс, И. Мюлер-Тургау, А. Потебня, В.Я. Скробишевский, А.А. Кипен, Г. А. Барберон, Н. С. Цабель и др.

Начиная с 30-х годов XX века были проведены исследования по обрезке винограда на более высоком теоретическом уровне Г. И. Гоголь-Яновским, А. С. Мержанианом, С. А. Мельником, А. М. Негрулем, А. Г. Мишуренко, Н. П. Бузиным, М. Н. Макаровым-Кожуховым, П. П. Благонравовым, Е. И. Захаровой, А. Д. Уинклером, Н. М. Ковалем, Н. Шаулисом, Х. Тодоровым, Занковым и др. Исследования по обрезке продолжаются и в настоящее время во всех НИИ и НИУ, особенно в направлении возможности применения механизации выполняемых операций (рис. 52). Так, в Молдове этой проблемой занимаются И. В. Михайлюк, М. С. Кухарский, Л. Г. Парфененко, К. Г. Вицелару, А. С. Субботович и др.

Теория обрезки прежде всего включает решение 3 главнейших задач:

- выяснение природы и значения продольной полярности и разработка принципов ее регулирования с помощью обрезки кустов;

- способы управления ростом и плодоношением кустов винограда с помощью обрезки;

- пространственное размещение частей кустов и способы его регулирования.

Рассмотрим каждую задачу более подробно с теоретической и практической точек зрения.

Продольная полярность, ее значение при обрезке кустов и принципы регулирования.

У виноградной лозы - как лианы, очень сильно выражена продольная полярность, которая проявляется в том, что наибольшей силой роста отличаются побеги, листья, грозди и другие органы в самых отдаленных от основания стебля частях куста. В результате этого побеги интенсивно поднимаются вверх, оголяясь в своих нижних частях. Благодаря наличию полярности у виноградной лозы в лианообразном состоянии вся листва и плодоношение сосредотачиваются в самых верхних, отдаленных от основания стебля, частях куста. И чем сильнее рост, тем заметнее проявляется полярность. Полярность отчасти приводит к уменьшению числа заложившихся соцветий в глазках нижней зоны побегов. Она влияет на уменьшение числа ягод в грозди и усиливает их осыпание, особенно в нижних частях.

Рис. 52. Инвентарь для виноградаря:

А — комплект ручных инструментов для виноградаря (1 - секатор; 2 - прививочный нож; 3 - садовый нож; 4 - пилочка-ножовка; 5 - ремень для правки ножей; 6 - металлический стержень для правки режущего инструмента; 7 - оселок);

Б — индивидуальный инвентарь для ухода за растениями и сбора урожая (1 - секатор; 2 - прививочный нож; 3 - садовый нож; 4 - пилочка-ножовка);

В — ручной почвообрабатывающий инвентарь (1 - универсальная лопата; 2 - перекопочная лопата; 3 - лопата для тяжелых и каменистых почв; 4 - перекопочные вилы; 5 - грабли; 6 - мотыга; 7 - вильчатая мотыга; 8 - полольня; 9 - клинообразный полольник).

Таким образом, продольная полярность у винограда выражается следующими неблагоприятными для культурного виноградарства биологическими особенностями:

- необычайным стремлением кустов винограда быстро распространить свои ветви вверх;

- неравномерным развитием побегов на плети. Преимущественно они развиваются и сильнее растут на морфологически верхнем конце плети. У основания плети побеги растут слабее или вообще не развиваются.

Отмеченная особенность, в естественных условиях, играет положительную роль, обеспечивая конкурентную способность виноградного растения в борьбе за свет с древесными особями. Это целесообразное приспособление дикого винограда при произрастании его в лесных сообществах. В культуре продольная полярность чаще всего оказывает отрицательное влияние, т.к. виноградному растению придают форму куста и отводят определенную пространственную площадь. Это делается с целью удобства ухода за растением, почвой и получения высоких урожаев требуемых кондиций. Поэтому в практике виноградарства с помощью обрезки проявление продольной полярности в определенной степени подавляется.

В настоящее время наукой и практикой разработаны и используются 4 основных метода или принципа борьбы с полярностью (рис. 53) с целью максимального задержания развития куста в высоту, а его ветвей в длину и обеспечения равномерного развития побегов на плодовых стрелках:

- метод короткой обрезки;

- метод изгиба плодовой лозы в дугу или кольцо;

- метод пробуждения в рост угловой почки;

- метод формирования плодового звена.

Метод короткой обрезки (рис. 53, I) наиболее древний и самый простой по технике выполнения. Он обеспечивает замедление роста стебля в длину благодаря обрезке побегов на 1-2 глазка. Ежегодное удлинение ветви происходит на 1-2 междоузлия. Продолжение ветви обеспечивается за счет формирования сильных побегов из нижних глазков. Раны при этом способе обрезки небольшие, наносятся через двухлетнюю древесину, что имеет значение для нормального сокодвижения.

Однако метод короткой обрезки имеет существенный недостаток, который заключается в том, что урожайность кустов заметно снижается, вследствие малого количества соцветий, закладываемых в нижних глазках. Этот недостаток особенно сильно проявляется у сильнорослых сортов и в благоприятных для роста условиях. При короткой обрезке удаляется большое количество глазков, поэтому невозможно регулировать нагрузку в широких пределах. Для увеличения последней приходится увеличивать запасы многолетней древесины и создавать многоярусные формы кустов.

Метод короткой обрезки применяют на головчатых и веерных формах и на кордонах. Этот способ подрезки применяют на Южном берегу Крыма, Украина, во Франции, Испании и других странах на бедных почвах при густой посадке, а также на маточниках филлоксероустойчивых подвойных лоз, гибридах прямых- производителях и маточниках привоя интенсивного типа.

Борьба с полярностью методом изгиба плети в дугу или кольцо (рис. 53, III) заключается в том, что плодовая лоза подрезается на 10-12 глазков и изгибается в дугу или кольцо начиная со 2-3 глазка. Этим путем механически нарушается сокодвижение. К глазкам, расположенным до изгиба, приток пластических веществ усиливается, а за изгибом снижается. Поэтому из нижних глазков вырастают сильные побеги, которые на следующий год используются на формирование нового кольца.

Таким образом, ветви, несущие плодовые лозы, ежегодно удлиняются на 1-2 междоузлия. Побеги, находящиеся выше изгиба, растут слабее и на них в основном формируется урожай. При этом для плодоношения используются глазки средней части плодовой стрелки, отличающиеся высокой эмбриональной плодоносностью, а раны образуются небольших размеров на двухлетней древесине.

Существенным недостатком этого метода является сложность в получении правильного изгиба, при котором вполне достаточно ослабляется полярность и обеспечивается хороший рост и урожайность побегов выше изгиба. При очень слабом нарушении сокодвижения, вследствие небольшого изгиба, рост побегов для замещения дуги будет слабый. При очень сильном нарушении сокодвижения, в результате большого изгиба, рост замещающих побегов будет чрезмерно сильный, а за изгибом формируются очень слабые низкоурожайные побеги.

Борьба с полярностью методом пробуждения в рост углового глазка (рис. 53, II) состоит в искусственном вызове в рост угловых и спящих почек, расположенных у основания побега замещения, который подрезается на 4 глазка, из которых 2 нижних ослепляются. На следующий год один из побегов, выросших из верхних двух глазков, подрезают на плодоношение, а новый 4-х глазковый сучок замещения формируют из побега, который образовался из углового глазка прошлогоднего сучка замещения. На этом сучке замещения также ослепляют нижние глазки с целью вызвать в рост побеги из угловых почек.

Рис. 53. Методы ограничения продольной полярности кустов винограда при

- — метод короткой обрезки (1 - кордон Ройя с короткой обрезкой; 2 - динамика короткой обрезки по годам);

- — метод пробуждения в рост угловых глазков или метод Маркони (1 - весна после обрезки; 2 - осень до обрезки; стрелками указаны места будущих срезов);

- — метод изгиба лозы в дугу или кольцо (1 - кусты после подрезки и подвязки плодовых стрелок в виде дуги; 2 - осенний вид куста, сформированного по системе Кахетинская с указанием будущих мест срезов; 3, 4, 5 - изгиб лозы и обрезка кустов при формировании их по системе Сильвоза);

- - метод плодового звена (1 - обычный тип плодового звена, где а - сучок замещения, б - плодовая стрелка; 2 - молдавский тип плодового звена; 3 - усиленное плодовое звено; 4 - болгарский тип плодового звена; 5-12 - возможные варианты обрезки и формирования плодового звена, где 5-типичный случай обрезки, когда на сучке замещения развилось два хороших побега; 6 - на сучке замещения развился один побег, а на стрелке все побеги плохие; 7 - на сучке замещения побеги не развились, а на стрелке их много по всей длине; 8, 9 - на сучке замещения имеется один побег, а на плодовой стрелке много хороших побегов по всей длине; 10 - на сучке замещения побеги не развились, а на стрелке у ее основания имеется хороший побег; 11 - на сучке один побег, на стрелке хорошие побеги лишь в конце; 12 - вариант формирования усиленного плодового звена). Таким образом, весной после обрезки плодовое звено будет состоять из двух побегов: однолетнего, подрезанного на 4 глазка с ослеплением 2 нижних, и двухлетнего, на котором оставлена одна или две плодовые лозы.

Метод пробуждения углового глазка наиболее успешно решает вопрос подавления полярности, обеспечивая высокую урожайность кустов. Однако этот метод имеет существенные недостатки. Прежде всего, срезы производятся через 3-х летнюю древесину и поэтому образуются большие и рядом расположенные (смежные) раны. При обрезке удаляется значительное количество побегов. Удаление двух нижних глазков на сучке замещения не всегда вызывает пробуждение угловых глазков, особенно при недостаточно сильном росте кустов, поэтому плодовое звено приходится формировать из побегов, расположенных в верхней части сучка замещения, что ведет к быстрому удлинению ветви. Кроме этого данный метод очень сложен по исполнению. Учитывая все это в практике метод не получил распространения.

Самое широкое распространение в практике виноградарства получил метод борьбы с полярностью путем формирования плодовых звеньев (рис. 53, IV). Этот метод заключается в том, что ниже плодовой лозы (одной или двух), подрезанной на 6-12 глазков, оставляют сучок замещения, подрезанный на 2-5 глазков.

Сучок замещения вследствие короткой подрезки образует сильные побеги, используемые ежегодно для формирования нового плодового звена. Этот прием обеспечивает медленное удлинение рукава.

Для получения равномерного роста побегов на плодовой стрелке она подвязывается горизонтально, наклонно или полудугой. После плодоношения двухлетняя плодовая лоза вместе с однолетними побегами развившимися на ней срезается, а из побегов сучка замещения формируется новое плодовое звено. Положительным в этом методе является то, что обеспечивается надежное подавление полярности, возможность регулирования нагрузки кустов в широких пределах и получение высокой и стабильной урожайности.

Отрицательной стороной этого метода является необходимость ежегодного удаления большого количества лозы вместе с трехлетней древесиной. При этом образуются раны крупных размеров через трехлетнюю древесину, которые затрудняют сокодвижение и ослабляют кусты.

При подрезке по принципу плодового звена различают 4 типа плодовых звеньев: обычное, усиленное, молдавское и болгарское (рис. 53, IV, 1, 2, 3, 4).

Обычное (простое) плодовое звено состоит из одного сучка замещения, подрезанного на 2-5 глазков, и одной плодовой стрелки, подрезанной на 6 и более глазков.

Усиленное плодовое звено, в отличие от обычного, состоит из двух плодовых стрелок длиной 6-12 глазков, нижняя из них короче, и одного сучка замещения подрезанного на 2-5 глазков. При подрезке ежегодно срезаются плодовые стрелки, а вместо них формируются новые, из побегов, выросших на сучке замещения. Усиленное плодовое звено применяют на плодородных почвах и для сортов, отличающихся сильным ростом, а также в случае необходимости увеличения нагрузки кустов глазками.

Молдавское плодовое звено состоит из двух плодовых стрелок, из которых верхняя подрезается на 10-12 глазков, а нижняя на 5-6 глазков. Восстановление плодового звена делают за счет побегов, выросших из нижних, коротко подрезанных, плодовых стрелок. Молдавские плодовые звенья применяют в формировках малая и большая молдавская чаша, молдавская шпалерная.

Болгарское плодовое звено состоит из одной плодовой стрелки и двух сучков замещения. Такое звено обеспечивает гарантированное развитие необходимого числа побегов на сучках замещения.

Для того, чтобы уменьшить отрицательное действие больших ран, образующихся при подрезке, в практике разработаны способы их устранения. Так, на однолетних побегах срезы делают выше диафрагмы и на узлах несущих усики, а на старых ветвях также выше поверхности основной ветви на 4-6 см с оставлением пенечка. Полное удаление оставшегося пенька производится только через два года, когда они хорошо высохнут. При таком способе обрезки предупреждается глубокое отмирание тканей на основной ветви, растрескивание и загнивание ее (рис. 54, А, Б).

При подрезке плодового звена необходимо, чтобы раны располагались на одной стороне и не слишком близко друг к другу. Нельзя допускать противоположных или смежных ран (рис. 54, В, Г, Д, Е).

Для получения односторонних ран нижняя почка сучка замещения должна быть всегда обращена наружу от плодового побега. Односторонне расположение ран способствует лучшему перемещению питательных веществ и увеличивает плодоносность побегов.

Направленность сучка замещения наружу куста или во внутрь зависит от применяемой формы.

Многолетняя ветвь, образующаяся в результате ежегодной подрезки плодового звена, называется рожком, который постепенно удлиняется. Поэтому рожки необходимо периодически омолаживать. Для более медленного удлинения рожков сучки замещения необходимо оставлять возможно ниже.

При подрезке по принципу плодового звена возможны всякого рода отклонения (рис. 53, IV, 5-12). Так, на сучке может развиться только один побег, тогда этот побег снова режут на сучок замещения, а для плодоношения используют лучший побег на прошлогодней стрелке. Если на сучке замещения не образовалось ни одного побега, то плодовое звено формируют за счет лучших побегов, выросших на плодовой стрелке.

В случае если нет возможности оставить сучок замещения, то необходимо обеспечить развитие побегов из нижних почек плодового побега. Для этой цели плодовую стрелку при подвязке изгибают дугообразно за 2-3 глазком. Растущие вышерасположенные побеги в течение лета прищипывают, усиливая рост нижних побегов.

Для борьбы с продольной полярностью, проявляющейся на отдельных плодовых стрелках, используются разные приемы пространственного их положения. Наименьшая продольная полярность наблюдается при расположении побега морфологически верхним концом вниз, затем горизонтально, в виде полудуги и наклонно. При вертикальном же расположении стрелки вверх наиболее сильно проявляется продольная полярность. Отмеченные факты необходимо учитывать при проведении сухой подвязки плодовых стрелок.

Сила роста и уровень плодоношения винограда в зависимости от величины запаса многолетней древесины, нагрузки кустов и длины подрезки.

Задача регулирования силы роста куста и отдельных его частей путем применения соответствующей обрезки и формирования зависит от теоретических знаний следующих основных вопросов:

- влияние запасов старой древесины на рост и плодоношение кустов;

- влияние величины нагрузки на рост и плодоношение виноградных кустов;

- влияние длины подрезки на рост и плодоношение виноградных кустов.

Из практики виноградарства известно, что запасы многолетней древесины на кустах оказывают большое влияние на виноградное растение и в частности на его рост и плодоношение. Многие сорта винограда, особенно столовые и сильнорослые, могут хорошо плодоносить лишь в том случае, если кусты обладают значительным количеством многолетней древесины. К таким сортам относятся Нимранг, Хусайне, Коарна-Нягрэ, Карабурну, Тавриз и многие сорта Восточной группы. Это объясняется тем, что штамбы и рукава играют роль аккумулятора пластических веществ, оказывающих положительное влияние на закладку соцветий в глазках.

Рис. 54. Правила нанесения ран при обрезке:

А — правила удаления однолетнего побега с двух или трехлетней древесины (1 - по линии ав правильное и по линии ас неправильное; 2 - последствие неправильного среза - очень близко к оставляемой части приводит к значительному отмиранию проводящей системы; 3 - при правильном нанесении раны усохшая часть не затрагивает проводящей системы);

Б — правила удаления мертвого междоузлия (1 - мертвое междоузлие; 2 - правильное удаление мертвого междоузлия; 3 - отмирает небольшой участок ткани; 4 - неправильное удаление - косой срез чрезмерно глубокий; 5 - последствие неправильного удаления - большая площадь мертвой ткани);

В — правильное расположение ран на многолетней древесине (односторонние, несмежные);

Г — схема правильной обрезки плодового звена по годам и образования рожка с односторонними внутренними ранами (слева) и внешними (справа), что нежелательно;

Д, Е — неправильное расположение ран на многолетней древесине ( Д - противоположные; Е - смежные).

Указанная гипотеза была подтверждена исследованиями проведенными А. А. Некрасовой (Национальный Институт Винограда и Вина Республики Молдовы), которая установила прямую зависимость между величиной урожая и массой многолетней древесины кустов. В опыте с сортом Алиготе было отмечено, что на кустах с относительно небольшим количеством старой древесины на одну плодовую стрелку приходилось всего 4 грозди, на кустах с двойным количеством многолетней древесины число гроздей на стрелку достигало 7,2, а на кустах, где многолетней древесины было в 4 раза больше, на одну стрелку приходилось в среднем по 13,2 грозди.

По данным А.С. Мержаниана (1967) при ведении кустов сорта Тавриз по системе с сильноразвитой многолетней древесиной (3-х ярусная многорукавная форма), по сравнению с системой отличающейся слаборазвитой многолетней древесиной (малая чаша), в условиях Анапского района, увеличивается коэффициент плодоношения на 60%, а величина грозди почти в 3 раза.

Следовательно, применение в производстве мощных форм кустов с большим запасом старой древесины на богатых почвах и для сильнорослых сортов является серьезным фактором повышения урожайности винограда.

В то же время, исследования, проведенные в последние годы, показали что имеет место и отрицательное влияние старой древесины на плодоношение слаборослых и частично среднерослых сортов. При ведении таких сортов на мощных формах продуктивность растений повышается кратковременно, а затем сила роста побегов и урожайность резко снижаются (А. И. Гукасов, 1967).

По данным Макарова-Кожухова большое влияние на урожай оказывает длина рукавов. Так, по данным полученным на Анапской опытной станции, урожайность на форме кордон Казенава с длинным кордоном был в 4 раза больше чем с коротким кордоном. Отмечается также прямая корреляция между толщиной ветви и числом побегов, растущих на ней, и обратная зависимость между толщиной и длиной многолетней ветви, а также количеством однолетних лоз развившихся на кусте.