Регулярное внесение удобрений на виноградниках, среди агротехнических приемов, имеет особо важное значение в деле выращивания стабильно высоких и качественных урожаев ягод винограда. Внесение удобрений способствует обогащению почвы необходимыми для виноградной лозы минеральными питательными веществами и повышает ее плодородие. Удобрения дают эффект не только на бедных, но и на относительно богатых почвах. Удобрения, особенно органические, оказывают положительное влияние на физиологические свойства почвы, улучшая ее структуру. Удобрения ослабляют отрицательное влияние вредных для винограда веществ, накапливаемых в почве в процессе жизнедеятельности корней.

Систематическое применение удобрений положительно воздействует на рост и развитие растений, качество виноградных насаждений, их жизнеспособность и долговечность.

К числу элементов минерального питания необходимых винограду для нормального роста и развития относятся азот, фосфор, калий, кальций, сера, железо, бор, цинк, марганец, молибден, кобальт и др. Одни из них требуются в больших количествах - макроудобрения (азот, фосфор, калий), другие в малых - микроудобрения (цинк, бор, марганец, молибден и др.).

Физиологическая роль указанных элементов сводится к следующему:

Азот входит в состав всех аминокислот, из которых строятся белки, а из них клетки. Он входит также в состав нуклеиновых кислот, хлорофилла играет большую роль в фотосинтезе. Азот положительно сказывается на развитии всех вегетативных органов в т.ч. и листьев, повышая их продуктивность. Особенно большая потребность в азоте наблюдается в период интенсивного роста органов кустов. При недостатке азота листья становятся светлозелеными, приостанавливается рост всех вегетативных органов и осыпаются генеративные. Урожай падает как в текущем, так и в последующие годы. При избыточном одностороннем азотом питании усиливается рост побегов, снижается их вызревание и устойчивость, снижается также урожайность, качество винограда и вина, которое затем трудно осветляется.

Фосфор входит в состав сложных белков - нуклеопротеидов, являющихся строительным материалом клеточного ядра, соединений фитина, фосфатидов и других липоидов. Фосфор входит также в состав ряда ферментов, витаминов. Велика его роль в процессах дыхания и брожения. Он ускоряет ряд ферментативных процессов, фотосинтез, играет роль в оплодотворении. При его недостатке плохо закладываются соцветия в глазках, ослабляется рост побегов, листьев, соцветий, гроздей, корневой системы, плохо усваиваются азотные удобрения из почвы.

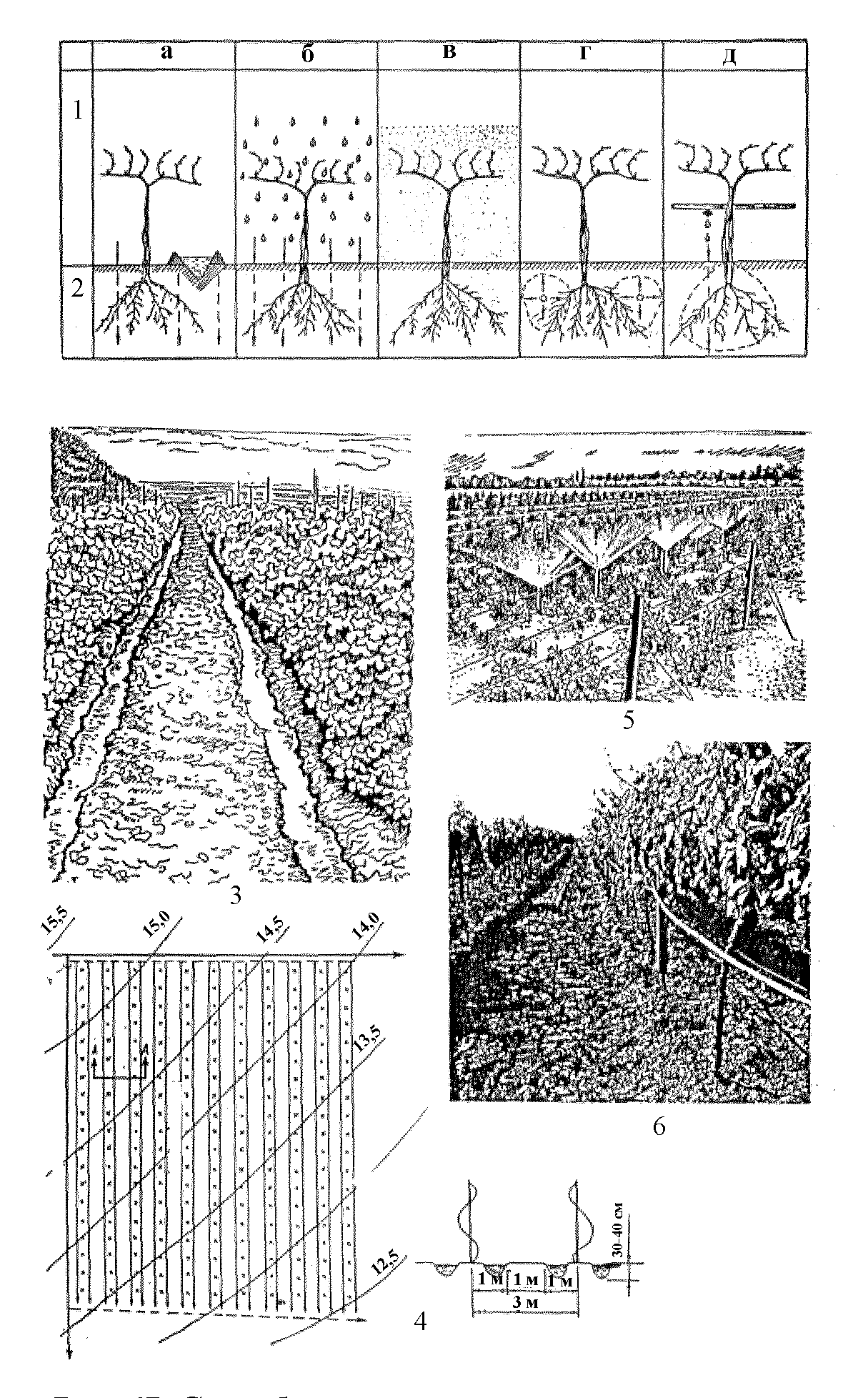

Рис. 67. Способы орошения виноградников:

- — приземный слой воздуха ( а - поверхностный полив; б - дождевание; в - аэрозольное увлажнение; г - внутрипочвенный полив; д - капельное орошение);

- — активный слой почвы;

- — полив по двум бороздам;

- — схема нарезки борозд;

- — общий вид орошаемого виноградника дождеванием;

- — общий вид виноградника с капельным орошением.

При достаточном фосфорном питании ускоряется наступление фаз цветения, созревания ягод и побегов, больше накапливается сахара в побегах и ягодах. Повышается устойчивость растений.

Калий в большом количестве накапливается в молодых органах растений в листьях, в зонах роста, органах размножения. При старении органов количество калия уменьшается. Велика роль калия в образовании, накоплении и передвижении углеводов. Он повышает активность действующих на углеводы ферментов. Калий не входит в состав хлорофилла, но влияет на фотосинтез, усиливая отток углеводов и их превращение. Он способствует азотистому обмену при образовании белков, регулирует степень набухания коллоидов и нормализует течение процессов обмена веществ, повышает устойчивость растений к холоду и засухе. Недостаток калия ослабляет интенсивность фотосинтеза, синтетических процессов, при этом подавляется рост, укорачиваются междоузлия, плохо развиваются механические элементы, снижается устойчивость винограда к грибным заболеваниям.

Микроэлементы содержатся в растениях в ничтожно малых количествах, но, обладая высокой физиологической активностью, имеют большое значение в жизни растений. Они входят в состав ферментов, витаминов, гормонов и принимают участие во многих обменных реакциях. Недостаток их в почве сказывается на общем развитии и урожайности винограда. В больших дозах микроэлементы токсичны.

Каждый микроэлемент имеет определенное специфическое действие на растение. Лучшие результаты по действию микроэлементов достигаются при применении их в период повышенной физиологической и биохимической активности клеток, во время формирования репродуктивных органов оплодотворения, в период повышенного синтеза и оттока ассимилятов. Косвенное действие микроэлементов на виноград надо рассматривать как согласованный процесс всей деятельности, в котором они выступают в качестве сопутствующего фактора-усилителя действий истинных ферментов. В частности, в живой клетке имеется большая группа металло-ферментов, в состав которых входят и микроэлементы (например, цинк входит в состав карбоангидразы, алкогольдегидрогеназы, молибден-нитроредуктазы и др.).

Виноградное растение ежегодно извлекает из почвы очень большое количество важнейших элементов питания, о чем можно судить по высокому содержанию NPК в урожае, листьях, соцветиях, побегах и других органах. Виноградная лоза особенно ее зеленые органы одно из самых богатых растений зольными элементами. По данным Г. А. Барберона, Е. Шанкрена, Н. П. Бузина, А. М. Негруля и др. вынос питательных элементов с 1 га с урожаем и побегами составляет: азота - 11-160 кг, фосфора - 2-75 кг, калия - 26-240 кг.

По А. П. Чефранову сорт Алиготе выносит из почвы 64,5 кг/га азота, 22,2 кг фосфора и 61,4 кг калия.

По данным С. Г. Бондаренко вынос с 1 тонной гроздей винограда варьирует в следующих пределах: азота - 5-8 кг/га, Р2О5-1,5-2,5 кг/га; К2О- 5-7 кг/га.

Вынос элементов питания зависит от сортовых особенностей, величины урожая, условий произрастания, применяемой агротехники, густоты посадки, формы кустов и других факторов.

Виноградное растение в большем количестве потребляет азот и калий и в меньшем-фосфор.

Таким образом, учитывая ежегодный большой вынос питательных элементов из почвы их необходимо возвращать обратно путем внесении в виде удобрений. Только в этом случае обеспечивается гарантированное получение урожая винограда.

При внесении удобрений кроме выноса необходимо учитывать и потребность винограда в элементах питания.

Для определения потребности винограда в удобрениях можно пользоваться различными методами: полевым, вегетационным, химическим, микробиологическим, диагностическим и другими.

Полевой метод основан на проведении полевых опытов по установлению действия на виноградное растение различных сочетаний, доз и способов внесения удобрений. О результатах опытов судят по количеству и качеству собираемого урожая, приросту кустов и другим показателям на опытных делянках. Для этого нужно иметь целую сеть опытных участков в различных экологических и почвенных условиях с разными сортами. Опыты проводят на выравненных для всех вариантов участках с одинаковым состоянием кустов. Надо знать историю участков, подбирать выравненные 6-10-летнего возраста кусты. За первые 1-2 года проводят рекогносцировочные учеты урожая и по данным учетов судят о выравненности участка, чтобы затем решить вопрос, как лучше повысить точность опытов.

Многие важные вопросы применения удобрений решаются при помощи вегетационного опыта. Он используется для изучения физиологического значения важнейших элементов питания и для оценки плодородия почвы.

Вегетационные опыты проводятся в искусственной обстановке. Они позволяют глубже понять механизм действия удобрений в полевых опытах. При изучении новых видов удобрений и приемов рационального их использования вегетационные опыты могут дать предварительные данные, необходимые для закладки полевого опыта.

Химические методы состоят в том, что потребность винограда в питательных элементах определяется с помощью химических анализов. При этом учитываются подвижные формы азота в почве (нитратный и аммиачный), доступные корням фосфор и обменный калий.

Диагностические методы состоят в том, что определяется содержание питательных элементов в отдельных органах виноградного куста. Периодические анализы в течение вегетационного периода дают представление о динамике накопления и распределения зольных элементов. Данные анализов сопоставляют с величиной и качеством урожая. В настоящее время еще окончательно не установлены показатели, на основании которых можно было бы судить о потребности в удобрениях. Поэтому данный метод пока используется как вспомогательный.

А. М. Негруль, Л. Н. Гордеева, Т. И. Калмыкова (1979) приводят следующие диагностические методы определения виноградных растений в удобрениях:

- Визуальный метод по внешним признакам (изменение формы и окраски листьев и побегов). С помощью такого метода можно судить о недостатке или избытке в почве элементов питания.

- По химическому составу почв и в частности по наличию в них усвояемых форм элементов питания определяемым с помощью разных растворителей. Полученные данные сопоставляют с табличными и делают вывод о степени обеспеченности почвы азотом, фосфором и калием (таблица 5).

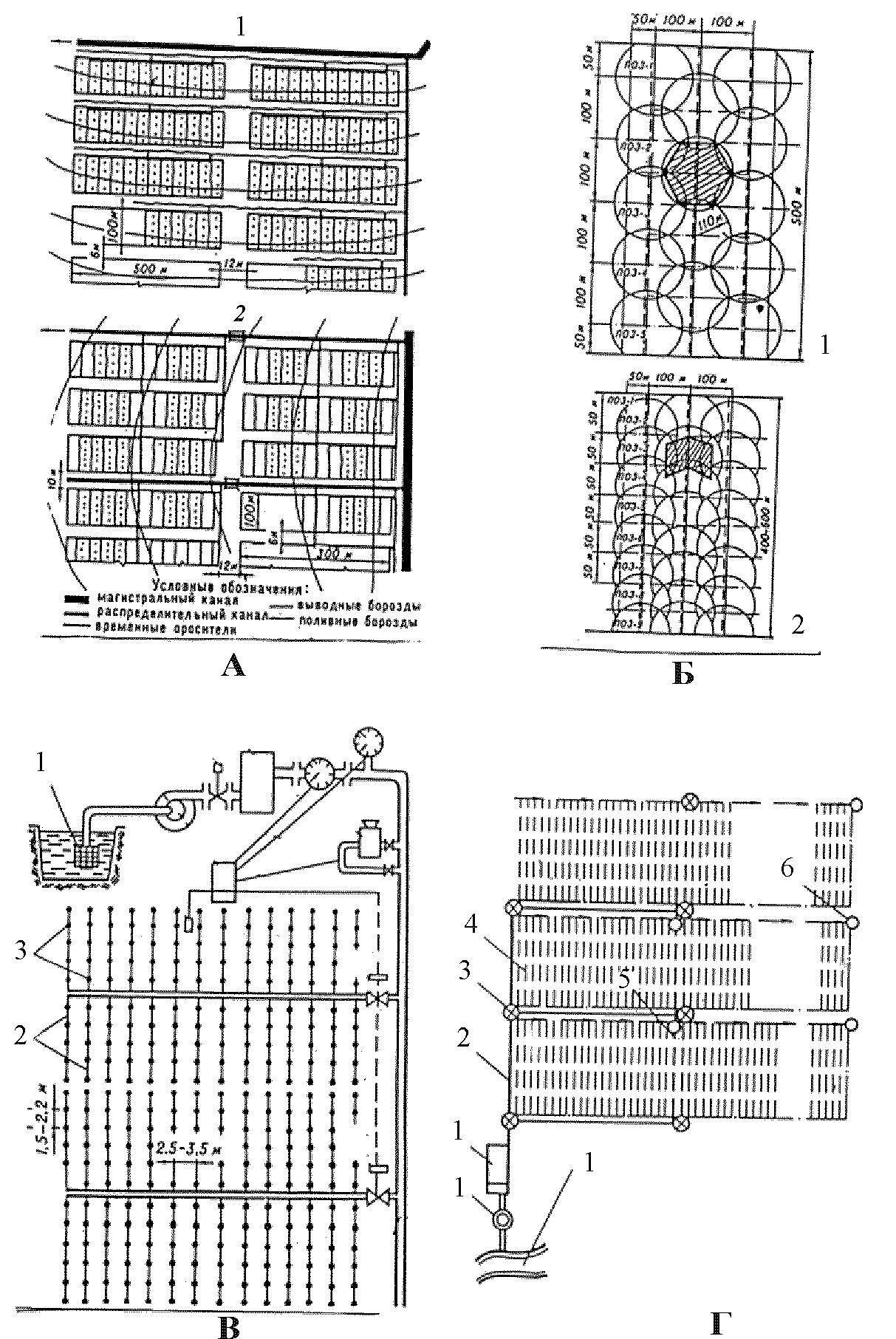

Рис. 68. Принципиальные схемы полива виноградников разными

А — поверхностное орошение (1 - со встречными оросительными каналами; 2 - с продольными оросительными каналами);

Б — орошение дальнеструйными дождевальными машинами ДЛН (1 - по кругу; 2 - по сектору);

В — капельное орошение (1 - система подачи воды; 2 - поливной трубопровод; 3 - капельницы);

Г — подпочвенное орошение (1 - источник орошения и система подачи воды; 2 - распределительная сеть; 3 - водовыпускающие сооружения; 4 - подпочвенные увлажнители; 5 - смотровые колодцы; 6 - водоотводная аэрационная сеть).

3. В некоторых странах (Германия, Австрия, Швейцария и др.) потери питательных веществ определяют по выносу их с урожаем, а также в результате обрезки и обломки побегов. На основании этих данных расчитывают необходимые дозы для пополнения убыли. При этом учитывают фиксацию удобрений почвой.

4. По анализу химического состава черешков листьев или других органов. Химический состав черешков листьев, и других органов позволяет судить об интенсивности питания, т.е. об относительном накоплении отдельных элементов в органах и их балансе или соотношении.

Доказано, что имеется четкая корреляция между содержанием веществ в листьях и степенью плодородия почвы, воздействующей на уровень питания в соответствующих условиях.

Чтобы судить об обеспеченности питанием растений в каждом конкретном районе, в течение 3-4 лет, в динамике изучают рентабельный оптимум содержания элементов питания в листьях и на основании его судят о потребности растений в том или ином элементе в каждой фазе вегетации.

Указанный метод диагностики применяют во Франции, США, Алжире и других странах. В странах СНГ первые опыты по листовой диагностике были проведены в Краснодарском крае, на Дону, в Чечне, в Крыму и в Молдове. Пользуясь этим методом, необходимо учитывать содержание азота, фосфора и калия в почве и уровень поглощения их растениями. Путем сравнения, устанавливают при каком содержании NРК в листьях обеспечивается лучший рост и урожайность. Для более точной оценки требуются комплексные исследования в виде полевых и вегетационных опытов.

5. Микробиологический метод заключается в том, что в качестве показателя обеспеченности почвы тем или иным питательным веществом используются микроорганизмы (азотобактер, аспергиллус и др.)

С помощью азотобактера можно установить имеется ли в почве недостаток фосфора. Кроме этого азотобактер может быть использован для установления необходимости известкования почвы. По накоплению продуктов жизнедеятельности микроорганизмов можно установить обеспеченность почвы азотом.