Полифенольные помутнения и меры борьбы с ними

Фенольные соединения имеют в своей молекуле ароматическое (бензольное) ядро, содержащее одну, две или более гидроксильных групп. Простейшим представителем фенольных соединений является фенол, от которого они и получили свое название. Число природных фенольных соединений весьма велико. К настоящему времени их известно около 2 тыс.

Мономерные формы часто сопровождаются олигомерными и полимерными соединениями. Олигомерные производные катехинов и лейкоантоцианов принято объединять общим названием “проантоцианидины”. Полимерные фенольные соединения представлены в винограде и вине дубильными веществами, лигнином и меланинами.

До последнего времени в энологии неправильно применяли термин “дубильные вещества” для обозначения всех фенольных соединений. Лигнин представляет собой трехмерный полимер фенольной природы, с которым в структурах растительной ткани тесно переплетаются целлюлозные и гемицеллюлозные фибриллы. Меланины представляют собой темно-коричневые или черные пигменты, которые образуются при ферментативном окислении тирозина или диоксифенилаланина.

Характерной особенностью фенольных соединений является способность к образованию водородных связей (межмолекулярных и внутримолекулярных), что имеет особенно большое значение при взаимодействии фенольных соединений с белками и некоторыми синтетическими полимерами (полиамид, поливинилпирролидон и др.). При этом водородные связи возникают между пептидным кислородом и фенольной гидроксильной группой. Подобное взаимодействие лежит в основе оклейки вина и обработки полиамидными смолами.

Важнейшим свойством фенольных соединений является их способность к окислению, особенно для многоатомных фенолов. Лабильные фенольные соединения (пирогаллол, катехины, лейкоантоцианы) окисляются в аэробных условиях уже при действии прямого солнечного света. Окисление идет также ферментативным путем под действием различных оксидаз. Окисление полифенолов протекает через промежуточное образование свободных радикалов, возникающих при отрыве одного атома водорода. Такие радикалы называют феноксильными или семихинонами. В вине полифенолы окисляются через семихиноны и хиноны до олигомеров и полимеров, имеющих оранжево-красную окраску.

Важным свойством фенольных соединений является их способность образовывать комплексы с ионами тяжелых металлов. В частности, одной из причин разнообразия антоциановой окраски растительных тканей как раз и является комплексообразование с ионами металлов (главным образом с Al, Fe, а также с К, Мп и Са). Качественную реакцию с ванилином дают полифенолы с мета-расположением гидроксильных групп в бензольном кольце.

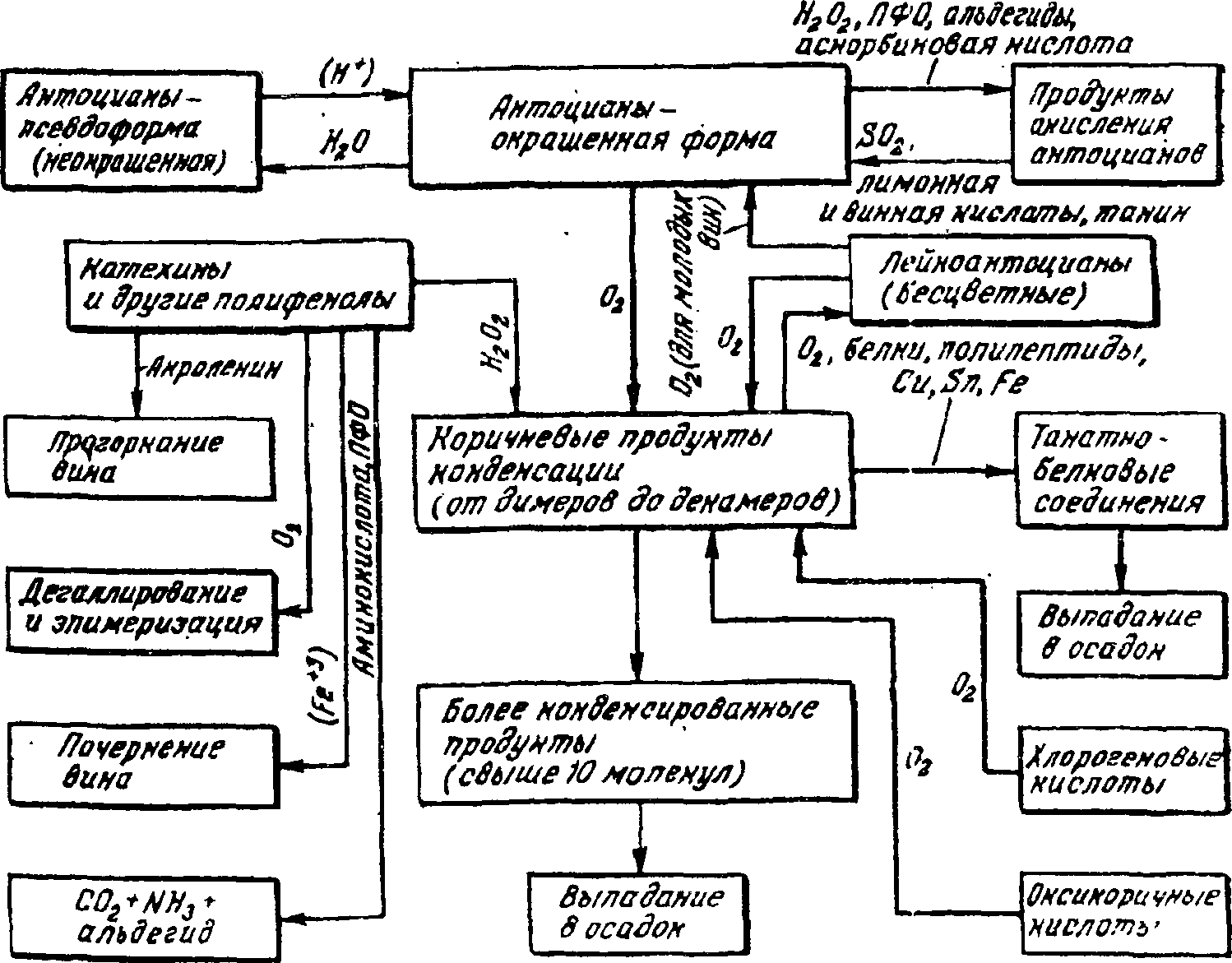

Рис. 7. Схема превращений фенольных веществ в винах.

В присутствии концентрированной НСl у катехинов и лейкоантоцианов развивается яркая красная окраска, имеющая максимум поглощения при 500—520 нм.

Флавоноиды (флаваноны, флаванонолы, флавоны и флавонолы) не дают окраски с ванилином. Полифенолы являются антиоксидантами, так как способны гасить свободнорадикальные процессы. Многие из них обладают Р-витаминной активностью.

В белых винах фенольные соединения содержатся в количестве 0,2—1 г/л, в красных — 1,5—4, в кахетинских — до 6 г/л; в семенах винограда и гребнях количество их составляет (в пересчете на сухую массу) соответственно 3 и 1,9%.

Схема основных процессов превращений фенольных соединений в винах приведена на рис. 7.

Фенольные соединения создают терпкий вкус в молодых красных винах. При выдержке виноматериала они окисляются и конденсируются. В результате этого вина приобретают мягкость, не теряя полноты вкуса.

Полифенолы ответственны за окраску: в молодых красных винах она создается антоцианами, в выдержанных — коричнево-окрашенными продуктами конденсации; в белых (соломенно-желтая окраска) обусловлена флавонолами, халконами и ауронами, а также хинонами. Отдельные представители фенольных соединений, такие, как ванилин, аминофенолы, летучие фенолы, могут участвовать в создании аромата вина. Соединяясь с акролеином, полифенолы могут придать винам горечь. В белых столовых сильно окисленных винах побурение вызывают продукты конденсации полифенолов. Взаимодействуя с металлами, белками, полисахаридами и другими компонентами, фенольные соединения оказывают большое влияние на появление коллоидных, белковых, металлических и других помутнений.

Полифенолы участвуют в созревании мадеры, кахетинских вин, всех красных, а также и коньяков. Фенольные соединения обладают антибактериальным и антилучевым действием.

Мономеры полифенолов (катехины и лейкоантоцианы) имеют молекулярную массу около 500, не обладают свойствами дубильных веществ и не дают соединений с белками. Энергия водородных связей мономеров полифенолов недостаточна для удержания молекулы в комплексе с белком. По мере окислительной конденсации мономеры образуют димеры, олигомеры и полимеры. При этом в вине постепенно увеличивается терпкий, вяжущий вкус и дубильные свойства (до молекулярной массы 3000), затем эти свойства ослабевают. Параллельно развивается способность к образованию полифенольно-белковых комплексов. Дальнейшая полимеризация приводит к образованию очень крупных молекул флобафенов и меланинов, которые становятся неустойчивыми в растворе и выпадают в осадок. Этот процесс полимеризации полифенолов может проходить и без доступа воздуха — по механизму кислотного катализа.

Окислительная полимеризация катехинов и лейкоантоцианов идет по пути образования хинонов, которые по реакции Дикса—Альдера (диеновый синтез) дают либо дегидрокатехин, либо дегидролейкоантоциан. Димер, образованный сополимеризацией лейкоантоциана с катехином, окисляется до хинона, который с новой молекулой димера образует тетрафлаван. Однако в противовес катехинам в данном случае процесс полимеризации проходит значительно быстрее.

Таким образом, основная роль в образовании танатно- белкового комплекса принадлежит продуктам конденсации лейкоантоцианов.

Мономерные формы полифенолов присоединяют белок обратимо за счет водородной связи. Образуемые при окислении полифенолов о-хиноны связывают белок необратимо за счет донорно-акцепторной связи между карбонилами хинонов и свободными аминогруппами белков. Поэтому на практике наблюдается обратимый характер полифенольно-белкового помутнения и необратимый хиноново-белкового.

Конденсированные формы полифенолов могут быть также источником окислительного побурения вин. Белые вина при этом темнеют, приобретают желто-коричневые тона, а красные коричневеют, мутнеют и на поверхности их появляется радужная пленка. Это явление называется оксидазным кассом. Оно появляется при Eh =425-435 мВ и содержании хинонов 1,2—1,4 мг/л.

Окисление лейкоантоцианов, катехинов, антоцианов, флавонолов, кофейной и хлорогеновой кислот проходит под действием о-дифенолоксидазы и зависит от рН среды. При низком значении рН фенольные соединения более устойчивы к окислению, а о-дифенолоксидаза имеет пониженную активность.

Таким образом, роль фенольных соединений в образовании помутнений вин чрезвычайно велика. Регулируя их состав и количество, можно влиять на стабильность вин.

Одним из наиболее распространенных методов предупреждения и устранения коллоидных помутнений является обработка холодом. Охлаждение способствует уменьшению растворимости коллоидной фракции фенольных веществ и некоторой части белков, которые удаляются фильтрацией при температуре охлаждения.

Обработка холодом устраняет обратимые коллоидные помутнения, однако через некоторое время могут образоваться новые коллоидные частицы танатно-белкового комплекса и вино вновь помутнеет.

В последние годы предложен ряд синтетических полимерных материалов полиамидной структуры, которые адсорбируют отдельные конденсированные полифенолы. С помощью этих материалов можно предотвратить появление окислительного побурения и образование танатно-белковых комплексов.

Для этого за рубежом применяются такие полиамидные смолы, как нейлон-66, силон, капрон, перлон, релон и др., препараты виниллактамной природы: поликлар марок Л, Н, АТ, а у нас — поливинилпирролидон (ПВП), поливинилполипирролидон (ПВПП) и сополимервинилпирролидона.

Промышленное применение получил поливинилпирролидон (ПВП). Это белый аморфный гигроскопичный порошок, хорошо растворимый в воде и водно-спиртовых растворах. Функциональная группа этого полимера находится в равновесии с ее полярной формой — С=N+ <, что сказывается в повышенной способности к образованию водородной связи и осаждению с молекулами веществ, имеющими подвижный атом водорода. В вине молекулами с легкоподвижным атомом водорода чаще всего являются вещества фенольной природы. Молекула ПВП в отличие от молекулы протеинов (с функциональной пептидной группой) не содержит подвижного атома водорода, в чем и состоит коренное различие в действии этих препаратов при введении их в вино.

находится в равновесии с ее полярной формой — С=N+ <, что сказывается в повышенной способности к образованию водородной связи и осаждению с молекулами веществ, имеющими подвижный атом водорода. В вине молекулами с легкоподвижным атомом водорода чаще всего являются вещества фенольной природы. Молекула ПВП в отличие от молекулы протеинов (с функциональной пептидной группой) не содержит подвижного атома водорода, в чем и состоит коренное различие в действии этих препаратов при введении их в вино.

Хранят ПВП в заводской упаковке (полиэтиленовые пакеты в жестяных банках).

Поливинилпирролидон разрешен для стабилизации вин в дозах до 0,5 г/л.

Необходимость в обработке вин ПВП устанавливается на основании заключения лаборатории по результатам исследования их физико-химической стойкости по Методике испытания виноматериалов и вин на склонность к помутнениям.

Производственная практика показывает, что в большинстве случаев вина нестойки одновременно к нескольким видам помутнений и нуждаются в комплексной обработке.

Предусматривается обработка поливинил пирролидоном (ПВП) всех типов вин, склонных к помутнениям, обусловленным окислением полифенольных веществ, известным под названием “оксидазный касс” (побурение), и помутнениям коллоидного характера, вызываемым выпадением в осадок фенольных и белковых веществ. Обработка вин ПВП проводиться совместно с обработкой ЖКС, бентонитом, а также может быть совмещена с обработкой холодом и теплом.

Выбор оптимальных доз оклеивающих веществ, необходимых дня обработки в производстве, проводят на основании пробной обработки вина в лаборатории. Пробную обработку проводят отдельно для каждой партии вина в цилиндрах с притертыми пробками или в бутылках из белого стекла вместимостью 0,1 л. Вина, содержащие более 8 мг/л общего железа, необходимо обрабатывать желтой кровяной солью.

Для установления дозы ПВП используют его 0,5%-ный раствор в исследуемом вине. Раствор ПВП готовят в день использования. При необходимости удлинить срок хранения (не более 1 мес.) в него вводят 200 мг/л SO2.

Осадки, образующиеся после обработки вин ПВП, очень легко взмучиваются, и частицы мути могут проходить через фильтр-картон при фильтрации. Для ускорения осаждения хлопьев и придания осадкам более плотной структуры необходимо применять бентонит.

Необходимость в обработке вина ЖКС определяется экспресс-методом с использованием ФЭК-56 или ФЭКН-57. Дозы ЖКС, необходимые для обработки вина, устанавливают согласно Инструкции по обработке вина желтой кровяной солью. После установления дозы ЖКС обрабатывают небольшой объем (1,5—2 л) вина, тщательно его перемешивают и разливают в цилиндры (бутылки) вместимостью 100 мл для проведения пробной обработки поливинилпирролидоном. Через 4 ч (после обработки ЖКС) в каждый цилиндр (бутылку) микробюреткой (микропипеткой) вносят 0,5%-ный раствор ПВП соответственно по 0,2; 0,3; 0,5 мл и т. д., что соответствует 0,01; 0,015; 0,02; 0,025 г/л и т. д. Смесь тщательно перемешивают и оставляют на 1 — 1,5 ч для образования нерастворимых комплексов ПВП с веществами фенольной природы (обычно осадок выделяется сразу после внесения ПВП).

После отстаивания в течение 1 — 1,5 ч в цилиндры (бутылки) с вином, обработанным ЖКС и ПВП, вносят 5 — 10%-ную суспензию бентонита (согласно действующей Инструкции по обработке сусла и вина бентонитом) из расчета 1—1,5 г/л и тщательно перемешивают. Более высокие дозы бентонита применять нежелательно, так как при этом образуется большой осадок, повышаются потери вина, а при обработке красных вин увеличиваются потери красящих веществ.

Обработанные образцы оставляют при комнатной температуре на 18—24 ч для осаждения осадка. По истечении указанного срока осадок отделяют декантацией, а вино дополнительно центрифугируют или фильтруют через фильтр-картон. Осветленный виноматериал проверяют на склонность к помутнениям, а также на наличие переоклейки поливинилпирролидоном. Последний должен целиком выводиться из вина в виде осадка. Наличие оставшегося в вине ПВП в растворенном состоянии может привести по истечении определенного срока к новым помутнениям за счет дальнейших реакций с веществами фенольной природы.

Для установления наличия переоклейки к 5 мл обработанного ПВП и отфильтрованного вина добавляют 2—3 капли 18—20%-ной хлорной кислоты (НС1О4). При наличии оставшегося ПВП вино моментально мутнеет. Прозрачность вина после добавления хлорной кислоты свидетельствует об отсутствии ПВП.

Для производственной обработки применяют минимальные дозы ПВП, позволяющие стабилизировать продукт и вывести из вина в виде осадка избыток ПВП. Обычно для белых вин дозы ПВП составляют 20—100 мг/л, для красных вин ввиду повышенного содержания фенольных веществ — 200—250 мг/л.

Дозы оклеивающих веществ, а также последовательность технологических операций, установленные пробной оклейкой, используют при производственной обработке.

В вино, подлежащее обработке поливинилпирролидоном, вначале вносят необходимое количество ЖКС, если вино нуждается в деметаллизации, и тщательно перемешивают. Через 4 ч после этого проводят обработку ПВП при температуре вина 5—30°С. Рабочий раствор ПВП готовят в количестве, рассчитанном для данной партии вина по результатам пробной обработки. Взвешенную порцию порошка растворяют при перемешивании в определенном объеме так, чтобы получить концентрированный раствор (10—20%-ный). Рабочий раствор ПВП смешивают с основной массой виноматериала путем его дозирования в поток или выливают в емкости, снабженные механической мешалкой, при этом следят за тщательностью перемешивания и равномерностью распределения препарата в верхней и нижней частях емкости. Через 1 — 1,5 ч после внесения ПВП вводят суспензию бентонита, вновь все тщательно перемешивают и оставляют для осветления на 3—4 сут, после чего виноматериал снимают с осадка и фильтруют.

Обработанные таким образом виноматериалы проверяют на разливостойкость, в том числе и на склонность к кристаллическим помутнениям. При необходимости проводят обработку их холодом путем охлаждения до минус 3 — минус 4°С для столовых вин и до минус 6 — минус 8°С для крепленых вин с выдержкой в термоцистерне при температуре охлаждения до 3 сут и последующей фильтрацией при этой температуре.