Для оптимального планирования развития виноградарства и винодельческого производства важное значение имеет и учет территориального их размещения, так как связи между развитием виноградарства и использованием земельных ресурсов должны быть обеспечены не только в целом по республике, но и в территориальном разрезе. Кроме того, следует иметь в виду, что эффективность выращивания каждого сорта винограда в значительной степени зависит от почвенно-климатических условий каждой зоны и даже микрорайона. Поэтому включение в модель второго этапа территориального фактора обеспечивает возможность расширения свободы выбора плановых решений за счет наличия различной эффективности производства продукции по зонам и районам.

Экономико-математическая модель оптимизации территориально-отраслевой структуры виноградарства и винодельческого производства имеет аналогичную структуру, как и модель первого этапа — оптимизации отраслевой структуры рассматриваемых отраслей. Дополнительно в модели второго этапа отражается территориальный аспект задачи. В связи с этим ее модель, в отличие от модели первого этапа, имеет блочную структуру. Каждый блок выражает условия развития виноградарства и винодельческого производства в соответствующей природно-экономической зоне. Общие условия задачи формируют ее связующий блок.

С помощью модели оптимизации территориально-отраслевой структуры развития виноградарства и винодельческого производства в принципе можно решать те же вопросы, что и с помощью модели оптимизации отраслевой структуры. Однако целесообразность отдельного применения модели первого этапа связана с практической необходимостью выполнения многовариантных плановых расчетов по определению оптимальной отраслевой структуры перспективного развития виноградарства и винодельческого производства при различных исходных позициях и предположениях осуществления производства, что затруднено при одновременном учете и территориального фактора.

Из многовариантных плановых расчетов, выполненных по модели первого этапа, выбирается вариант, подлежащий реализации. Основные показатели развития производства выбранного варианта необходимо разместить в территориальном разрезе с помощью модели второго этапа. Поэтому входными параметрами второй модели являются размеры развития каждого сорта винограда, объем и ассортиментная структура выпуска винодельческой продукции, а также общие приросты производственных мощностей, которые включаются в качестве основных ограничений задачи второго этапа. С помощью модели оптимизации территориально-отраслевой структуры определится размещение каждого сорта виноградных насаждений по природно-климатическим зонам с учетом их различной эффективности выращивания по зонам, а также специализация каждой зоны па выработке определенных видов винодельческой продукции.

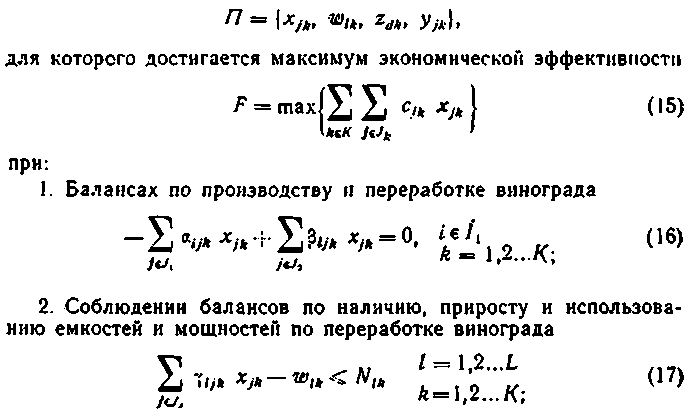

Для формулировки экономико-математической модели второго этапа применяются предыдущие обозначения. Дополнительно вводится индекс природно-экономической зоны (к—1... К), и тогда она может быть сформулирована следующим образом:

- Рассчитанный оптимальный план выработки винодельческой продукции должен соответствовать основном сложившимся тенденциям спроса на различное виды и типы винодельческой продукции.

Плодоносящая площадь каждого сорта винограда в задаче ограничивалась снизу наличием всей площади этого сорта насаждений за вычетом площадей, намечаемых к выкорчевке. Сверх установленного минимального размера площадь каждого сорта винограда в перспективе может быть увеличена, если это окажется экономически целесообразным. Однако увеличение площади виноградников не может быть бесконечным из-за ограниченности земельных ресурсов, выделяемых в республике под посадки новых насаждений.

Из экспериментальных расчетов по оптимизации регионального аграрно-промышленного комплекса получено, что площадь всех виноградников может быть доведена в республике до 360 тыс. гектаров, в том числе плодоносящих — 301000 гектаров, из которых технических сортов — 272 900 гектаров.

С учетом того, что сумма минимальных площадей всех сортов винограда, включенных в задачу, составляет 141 тыс. гектаров, максимальное возможное увеличение размеров всех плодоносящих площадей виноградников составит 160 тыс. гектаров. Эта площадь и ограничивает в задаче возможный прирост плодоносящих площадей всех технических сортов винограда.

Вышеуказанные основные условия легли и в основу постановки экономико-математической задачи по оптимизации территориально-отраслевой структуры развития виноградарства и винодельческого производства в разрезе природно-экономических зон республики.

Задача первого этапа (то есть в целом по республике) решалась по различным вариантам, отличающимся друг от друга последовательным введением ограничений по обязательным объемам производства отдельных групп и видов виноматериалов, а также условий по максимальной выработке этой же продукции. Причем при введении каждого последующего ограничения предыдущие условия продолжают действовать.

Принимаемые варианты решений характеризуются следующим:

В I варианте ограничения по обязательным объемам производства отдельных видов винодельческой продукции не вводятся. Имеется в виду определить состав производственной программы, исходя только из ориентации на величину функционала. При этом будут получены также рекомендации по наиболее экономически эффективному направлению использования каждого сорта винограда.

По II варианту устанавливаются ограничения сверху, то есть фиксируются максимально возможные объемы выработки важнейших типов и марок виноматериалов:

Марочные сухие — 6700 тыс. дал

Марочные десертные — 6000 —»—

Шампанские — 2 500

Столовые полусладкие — 2 500 —»—

Негру де Пуркарь — 80 —»—

Рошу де Пуркарь — 30 —»—

Романешты — 30 —»—

Норок — 100 —»—

Примэвара — 100 —»—

Указанные ограничения учитывают, что отдельные марки виноматериалов производятся только в одном хозяйстве. Поэтому максимальный объем их выработки может быть определен, исходя из соответствующих сырьевых ресурсов этих хозяйств (совхозы-заводы Пуркары и Романешты).

В то же время по таким маркам, как Норок, Примэвара, увеличение объема производства предполагается и за счет других хозяйств, в которых они в настоящее время не вырабатываются.

По группам марочных, шампанских и полусладких виноматериалов ограничение объемов производства сверху основано на том, что независимо от их эффективности все сырье по качеству не может отвечать требованиям, предъявляемым к винограду, направляемому для получения указанной продукции.

По III варианту устанавливается ограничение по производству не менее 700 тыс. дал шампанских виноматериалов. Этот минимальный объем производства принят, исходя из ожидаемой их выработки. То есть, поставлено условие, что независимо от сравнительной рентабельности выработки шампанских виноматериалов их должно быть произведено не менее чем установлено ограничением.

По IV варианту предусмотрена выработка не менее 2200 тыс. дал сухих марочных виноматериалов, в том числе:

Алиготе — 211 тыс. дал |

Рислинг — 37 |

Фетяска — 147 —»— |

Днестровское — 49 —»— |

Пино — 12 —»— |

Каберне — 32 |

Совиньон — 32 —»— |

Онешты — 15 —»— |

Негру де Пуркарь — 65 —»— |

Рошу де Пуркарь — 20 —»— |

Романешты — 15 —»— |

Траминер — 5 —»— |

Этот вариант решения преследует две задачи. Во-первых, независимо от величины функционала должно быть обеспечено производство сухих марочных вин, в достаточном количестве. Причем в

этом случае указанный объем производства будет получен с большем суммой прибыли, так как ограничения по отдельным видам виноматериалов не дают суммы в целом по группе. Выполнение условия в целом по группе произойдет, следовательно, за счет более эффективных марок. Во-вторых, если прирост сухих марочных внноматериалов окажется целесообразным по сравнению с установленным минимальным количеством (2 200 тыс. дал), то будут получены рекомендации, за счет каких сортов винограда это наиболее эффективно осуществить.

По V варианту ограничивается производство сухих ординарных виноматериалов в количестве не менее 15000 тыс. дал.

Этот объем производства характеризует уже достигнутый уровень. В соответствии с общесоюзной специализацией, перед виноделием Молдавской ССР стоит задача — независимо от экономических показателей рассматриваемого вида продукции не допускать уменьшения его производства. Более того, речь идет о последовательном проведении в жизнь комплекса мероприятий по значительному увеличению выработки сухих вин.

Если в результате решения задачи окажется, что рекомендованный объем производства сухих виноматериалов не превысил 15 000 тыс. дал, то придется ввести более высокое ограничение с тем, чтобы гарантировать увеличение выработки сухих виноматериалов, как минимум, пропорционально ожидаемому увеличению ресурсов сырья.

По VI варианту предусматривается выработка полусладких виноматериалов не менее 1000 тыс. дал. Такой объем производства намного превышает уже достигнутый уровень. Но з пользу столь значительного роста количества полусладких виноматериалов имеется ряд соображений.

Полусладкие вина пользуются повышенным спросом населения. Хозяйства сырьевой зоны первичного виноделия должны значительно улучшить качество поставляемого на промышленную переработку винограда.

Заводы первичного виноделия будут значительно лучше оснащены холодильным оборудованием, необходимым для выработки и хранения полусладких виноматериалов.

Появится возможность значительно увеличить объем производства таких получивших признание марок полусладких виноматериалов, как «Норок» и «Примэвара», за счет их выработки на ряде винзаводов, а не на одном, как это имеет место в настоящее время (соответственно совхозы-заводы «Чумай» и «Гратиешты»).

По VII варианту обеспечивается производство не менее 800 тыс. дал марочных десертных виноматериалов, 50 тыс. дал полудесертных, в том числе 25 тыс. дал «Флоаре», 5500 тыс. дал ординарных десертных виноматериалов.

И в данном случае минимальное количество марочной десертной продукции принято на уровне ожидаемого ее получения. Причем, поскольку величина функционала по марочным десертным виноматериалам сравнительно высока, ожидается, что установленное ограничение будет значительно превышено.

По полудесертным виноматериалам заранее очевидны рекомендации по производству виноматериалов «Жемчужина», так как виноград Жемчуг Саба получает в задаче единственное направление использования.

Что касается «Флоаре», то здесь ограничение на достигнутом уровне необходимо, ибо нет уверенности, что в результате решения будут получены рекомендации производить рассматриваемую марку виноматериалов.

Десертные ординарные виноматериалы также предусмотрены на уже достигнутом уровне. Если этот вид продукции по прибыльности окажется сравнительно невыгодным, то использование ожидаемого , прироста сырьевых ресурсов на эти цели представляется нецелесообразным.

По VIII варианту гарантируется производство не менее 16 000 тыс. дал крепких виноматериалов.

Повышение качественного уровня виноделия в республике связано со снижением удельного веса крепкой продукции. Поэтому стремиться к увеличению их производства не следует. Заданный же объем производства необходимо стараться в значительной мере обеспечить в Южной зоне, чтобы повысить качество крепких вин.

По IX варианту минимальный объем производства коньячных виноматериалов должен быть 12000 тыс. дал. Этот минимум рассматриваемой группы виноматериалов также принят на уровне ожидаемого объема производства. При этом предполагается, что в случае, если не будет получено рекомендаций увеличивать их производство, а такая народнохозяйственная необходимость будет, то для этих целей может быть использована часть ресурсов сырья, предназначенных для выработки сухих виноматериалов.

По X варианту снимаются все ограничения сверху, а ограничения снизу остаются.

Численная конкретизация экономико-математических задач требует разработки и использования большого количества различных нормативов, технико-экономических показателен и другой информации.

Для включения в экономико-математическую задачу первого- этапа условий, определяющих перспективное развитие виноградарства и первичного виноделия, необходима следующая информация:

- Наличие размера плодоносящих и неплодоносящих площадей каждого сорта винограда и намечаемые площади к выкорчевке за весь плановый период.

- Максимальная возможность расширения общей площади виноградников в перспективе, то есть максимальный размер земельных угодий, выделяемый сельским хозяйством для расширения площадей виноградников.

- Намечаемая на перспективу урожайность каждого сорта винограда.

- Товарность по каждому сорту винограда.

- Нормативы затрат труда, денежно-материальных затрат, минеральных удобрений и других ресурсов в расчете на 1 гектар каждого сорта винограда для получения намеченной на перспективу урожайности.

- Закупочные цены и себестоимость производства каждого сорта винограда.

- Потребность в капиталовложениях для посадки и ухода до вступления в полное плодоношение в расчете на 1 гектар каждого сорта винограда.

- Возможные направления использования каждого сорта винограда для выработки виноматериалов.

- Нормы расхода винограда на 1 тыс. дал каждого вида виноматериалов.

- Количество ребежного сусла, получаемого при выработке 1 тыс. дал марочных и шампанских виноматериалов и предполагаемое его использование.

- Количество выжимок и дрожжевых осадков на 1 тыс. дал всех видов виноматериалов и нормы расхода на спирт-сырец и виннокислую известь.

- Потребность в мощностях по переработке винограда в расчете на 1 тыс. дал виноматериалов.

- Общая потребность в емкостях на 1 тыс. дал виноматериалов, дифференцированная в зависимости от типа винопродукции.

- Стоимость винограда, расходуемого на 1 тыс. дал каждого наименования виноматериалов с учетом необходимой сахаристости на конкретный вид продукции.

- Стоимость промышленной переработки в расчете на 1 тыс. дал всех видов виноматериалов.

- Оптовая цена и себестоимость 1 тыс. дал каждого вида необработанных виноматериалов.

- Удельные капитальные затраты на выработку 1 тыс. дал каждого вида виноматериалов.

- Норматив капиталовложений для прироста единицы различных видов емкостей и мощностей по переработке винограда.

- Объемы различных видов ограниченных производственных ресурсов, выделяемых народным хозяйством для развития первичного виноделия республики.

- Перспективные потребности в отдельных типах вырабатываемой винодельческой продукции.

Однако постановка экономико-математической задачи по оптимизации территориально-отраслевой структуры развития виноградарства и винодельческого производства требует разработки той же информации в разрезе каждой природно-экономической зоны республики.