Глава V

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РАСЧЕТОВ ПО ОПТИМАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛЬЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА МОЛДАВСКОЙ ССР

Оптимальное развитие виноградарства и винодельческого производства по результатам решения задачи на ЭВМ (в целом по республике)

Составленная экономико-математическая задача решалась на ЭВМ «Минск-22» вычислительного центра Кишиневского политехнического института им. С. Лазо. Ее решение позволило определить:

а) размеры плодоносящих площадей каждого сорта виноградников;

б) направление использования каждого сорта винограда для выработки винодельческой продукции;

в) объемы выработки каждого типа и вида виноматериалов и других видов винодельческой продукции;

г) потребность винодельческой промышленности в дополнительных емкостях и мощностях по переработке винограда;

д) распределение между винодельческой промышленностью и виноградарством фонда капитальных вложений;

е) величину итоговых технико-экономических показателей функционирования отраслевого комплекса.

Вышеуказанные показатели получены для каждого из рассчитанных вариантов плана развития виноградарства и винодельческого производства республики.

Варианты решения задачи отличаются друг от друга только последовательным вводом условий по обязательному включению в план производства минимального объема определенных типов виноматериалов.

Что касается условий развития виноградарства, они одинаковы для всех 10 вариантов задачи.

В связи с этим полученное оптимальное развитие виноградарства по результатам решения задачи на ЭВМ одинаково для всех ее 10 вариантов.

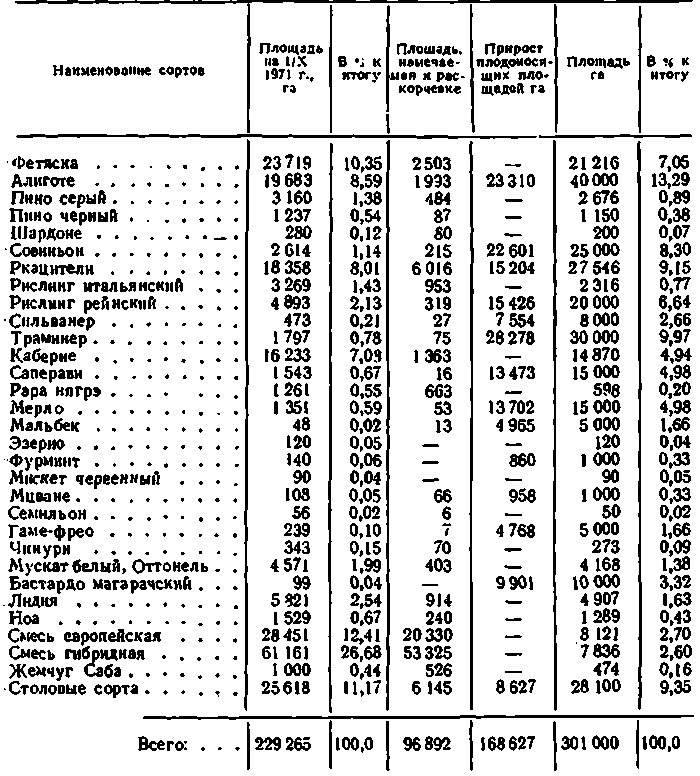

Рассчитанные размеры плодоносящих площадей виноградников каждого сорта по результатам решения задачи па ЭВМ приводятся в таблице 74.

Таблица 74

Размеры площадей виноградников в сортовом разрезе (фактические и рассчитанные на ЭВМ)

По расчетам на ЭВМ плодоносящие площади виноградников могут увеличиться на 1465627 гектаров, в том числе технические сорта — на 160 000 гектаров. Кроме того, площадь неплодоносящих виноградников составит 5900 гектаров.

Следовательно, общая площадь виноградников увеличится с 229 265 гектаров до 360 000 гектаров, то есть на 135 735 гектаров.

Однако с учетом выкорчевки 96 892 гектаров старых виноградников, общая площадь полученных посадок насаждений составит 227 627 гектаров.

Так как задача решалась на ЭВМ по программе симплексного- метода с двусторонними ограничениями, была возможность ограничить заранее искомое значение любой переменной сверху.

В связи с этим прирост площадей каждого сорта виноградников в задаче нами был ограничен сверху, исходя из реальных возможностей по максимальному производству посадочного материала каждого сорта.

Вот почему прирост площадей технических сортов виноградников получен по решению задачи за счет 13 сортов: Траминера, Совиньона, Саперави, Мерло, Мальбека, Мцване, Бастардо магарачского, Алиготе, Ркацители, Рислинга рейнского, Сильванера, Гамефрео, Каберне.

Характерно, что большинство из названных сортов относятся к наиболее ценным сортам виноградников, имеющим в настоящее- время наименьшее распространение.

Рассчитанная на ЭВМ структура сортимента плодоносящих виноградников республики значительно в большем количестве содержит высококачественные технические сорта винограда. Так, например, удельный вес в общей площади виноградников республики таких ценных и малораспространенных в настоящее время сортов, как Совиньон, Траминер, Каберне, Саперави. Мерло, Маль- бек, Мцване и Гамефрео может увеличиться с 10,3 процента до 36,9 процента. Это, безусловно, окажет значительное влияние нарезное увеличение выпуска высококачественных виноматериалов, пользующихся высоким спросом у потребителей.

В соответствии с полученными приростами площадей определены и валовые сборы винограда, а также его объемы, поступающие· на промышленную переработку в винодельческую промышленность, как по общему количеству, так и по сортовому составу (табл. 75).

Ресурсы сырья в сортовом разрезе, определенные в результате решения задачи, являются основой для получения рекомендаций по рациональным направлениям использования каждого сорта винограда, который может культивироваться в республике. Наряду с этим выбирается и оптимальная программа первичного виноделия по выработке необработанных виноматериалов, определяющая специализацию вторичного виноделия в последующие годы.

В рассматриваемом случае оптимальной будет та программа, при которой выполняются все заданные условия. Соответственио- и оптимальные направления использования винограда вытекают из- этих же условий.

Но чтобы иметь представление, насколько экономические условия первичного виноделия могут заинтересовать предприятия вырабатывать необходимую потребителю продукцию без заранее установленных ограничений, необходимо проанализировать каждый из полученных вариантов решений и их отличие друг от друга в зависимости от изменения того или иного условия.

По первому варианту, как отмечалось, ограничений по обязательному объему производства определенных типов винoмaтepиaлов не устанавливалось. Имеющиеся ограничения относятся только к ресурсам винограда в сортовом разрезе. А так как первый вариант по сравнению со всеми другими обладает наибольшей свободой выбора, определяющим фактором формирования производственной программы при нем является принятый критерий оптимальности — прибыль.

Таблица 75

Валовые сборы и объемы переработки винограда на предприятиях винодельческой промышленности (по расчетам на ЭВМ)

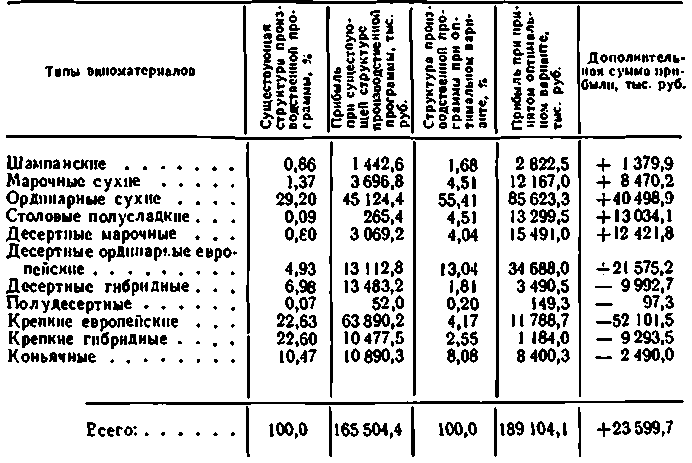

Рекомендации по ассортименту виноматериалов в зависимости от полученных вариантов решений, отличающихся друг от друга постепенным вводом различных условий, приведены в таблице 76.

Как видно из таблицы 76, ориентация на прибыльность приводит к тому, что из производственной программы практически исключаются шампанские и коньячные виноматериалы. Совершенно незначительны рекомендации по производству крепкой продукции.

Таблица 76

Варианты производственной программы первичного виноделия Молдавской ССР, полученные о результате решения экономико-математической задачи на ЭВМ, тыс. дал

В то же время очень значительны объемы марочных и полусладких виноматериалов.

Полученный по первому решению структурный ассортимент виноматериалов принципиально отличается от традиционной специализации республики в общесоюзном винодельческом производстве на выработке, прежде всего, сухих виноматериалов, хотя объективные почвенно-климатические условия Молдавии в большинстве виноградно-винодельческих зон способствуют получению сырья с качественными показателями, наиболее соответствующими требованиям производства именно сухих виноматериалов. Возможностями массового производства высококачественной крепкой и десертной продукции в основном обладает Южная зона. При этом нельзя не отметить, что из года в год винодельческая промышленность республики вырабатывает значительное количество крепленых виноматериалов. Это количество намного больше того, которое следует вырабатывать из полученного сырья, исходя из его качественных показателей. Сложившаяся практика такова, что виноград с низким содержанием сахара, не перерабатываемый по этой причине на сухие виноматериалы, стараются переработать на крепленые виноматериалы. Это легче и с точки зрения технологической, так как последние обладают высокой стойкостью. Добавляемый для получения необходимых кондиций спирт является, как известно, консервантом. Сухие же виноматериалы, вследствие сравнительно низкого процента содержания спирта, значительно менее стойки и требуют к себе большего внимания.

Отсутствие в рассматриваемой программе рекомендаций по выработке шампанских, крепких и коньячных виноматериалов делает ее нереальной для практического использования. Но она позволяет, во-первых, определить наиболее эффективные направления переработки винограда (при прочих равных условиях) и, во-вторых, иметь представление о том, какие факторы препятствуют именно такому использованию.

Рекомендации по наиболее экономически эффективному использованию винограда по сортам характеризуются следующим:

Фетяска, Алиготе, Пико черный, Совиньон, Рислинг рейнский и итальянский | — сухие марочные виноматериалы |

Пино серый, Семильон, | — десертные европейские ординарные виноматериалы |

Шэрдоне, Сильванер, Саперави, Papa нягрэ, Мерло, Мальбек, Фурмипт, Мискет червенный, Гамефрео, Чинурн, Мускаты, отходы столовых сортов | — сухие ординарные виноматериалы |

Каберне, европейская смесь | — столовые полусладкие виноматериалы |

Ркацители, Траминер, Мцване | — десертные марочные виноматериалы |

Жемчуг Саба — полудесертные виноматериалы

Эзерио — крепкие европейские виноматериалы

Лидия, Ноа, смесь гибридная — десертные гибридные виноматериалы

Первый вариант задачи позволил, следовательно, определить для каждого сорта винограда наиболее предпочтительное направление использования. Из множества возможных направлений определилось только одно. Конечно, даже при самой эффективной системе управления качеством сырья, нельзя исключить таких нерегулируемых факторов, как погодные условия конкретного года. Достаточно показательны в этом смысле условия 11971 года, когда сверхнормативное количество осадков в период созревания винограда резко отрицательно сказалось на его качестве. Поэтому трудно предположить, что ресурсы Фетяски и Алиготе, например, по своим качественным показателям могут полностью подходить для производства сухих марочных виноматериалов. Но при прочих равных условиях, когда качество сырья позволяет, наиболее предпочтительным является именно такое направление использования. На практике подобному использованию сырья препятствуют и установленные плановые задания по выработке виноматериалов в групповом ассортименте. Их выполнение только за счет наиболее эффективных сортов из-за ограниченности ресурсов часто невозможно.

Анализ полученного в результате первого решения соотношения объемов отдельных типов виноматериалов позволяет сделать и некоторые выводы о стимулирующей роли действующих оптовых цен на необработанные виноматериалы.

В первую очередь, как видно из таблицы 76, стимулируется производство сухих марочных виноматериалов. Они по первому решению вошли в программу в наибольшем количестве. На втором месте десертные марочные виноматериалы, затем идет группа сухих ординарных виноматериалов, а за ними следуют соответственно десертные ординарные и столовые полусладкие виноматериалы.

По сравнению с указанными типами виноматериалов более высокий функционал по марочной продукции вполне оправдан. Оптовые цены на марочные виноматериалы призваны создать у винзаводов заинтересованность в максимальном использовании всех возможностей по увеличению выработки именно этой продукции. Причем не может создаться ситуации, при которой весь сортовой виноград был бы переработан только в указанном направлении, из-за чего не были бы получены другие виды продукции, пользующиеся спросом населения. Препятствием к тому является прежде всего качество сырья, которое не может во всем объеме соответствовать требованиям марочных виноматериалов, о чем говорилось выше. Да и ограниченность мощностей по выдержке, а также финансовых ресурсов для выделения необходимых оборотных фондов не способствует этому.

Но по отношению к шампанским виноматериалам существующее соотношение цен нельзя признать обоснованным, если сопоставить себестоимость шампанских и, например, сухих марочных виноматериалов с действующими на них оптовыми ценами.

Цена на виноград, предназначенный для производства шампанских виноматериалов, в среднем выше, чем для марочных. Значительно более высокая по шампанским виноматериалам и средняя норма расхода винограда на единицу продукции (206,6 ц против 175,7 ц).

При одинаковой стоимости промышленной переработки на этапе выработки необработанных виноматериалов себестоимость, естественно, выше по шампанским внноматериалам. Между тем оптовые цены выше по марочной продукции. Соответственно больше и величина прибыли. Анализ при этом должен производиться по аналогичным сортам винограда, которые в равной мере могут быть использованы на тот или другой вид продукции.

Такое положение и объясняет тот факт, что, если есть свобода выбора, виноград выгоднее перерабатывать на марочные сухие, а не па шампанские виноматериалы.

И по сравнению с другими типами продукции, включенными в программу по первому решению (сухими ординарными, столовыми полусладкими и т. д.), из аналогичных сортов винограда величина функционала не в пользу шампанских виноматериалов. Так, например, винограду Сильванер, получившему направление на сухие ординарные виноматериалы, соответствует величина функционала на I тыс. дал 1380 рублей, а по шампанским — только 1075 рублей. Такая же картина и по другим сортам винограда, имеющим сравнимое направление использования.

Чтобы шампанские виноматериалы входили в программу без специальных ограничений, необходимо повысить на них оптовые цены до уровня, обеспечивающего их рентабельность не ниже, чем по марочным видам продукции.

Что касается крепких виноматериалов, которые также почти не вошли в производственную программу, то действующие цены на них можно признать вполне обоснованными, так как этими ценами не преследуется цель стимулировать выработку крепкой продукции. Исходя из специализации Молдавской ССР в общесоюзном винодельческом производстве, как отмечалось, во всех зонах, кроме Южной, следует минимизировать производство крепких виноматериалов, используя на них только то сырье, которое по технологическим соображениям не годится для сухих или десертных видов продукции. В Южной же зоне, где условия позволяют производить высококачественные крепкие виноматериалы, их следует вводить в программу в директивном порядке. При оптимизации программы винзаводов с применением экономико-математических методов и ЭВМ сказанное означает необходимость введения соответствующего ограничения.

Поскольку большинство сортов винограда может быть в равной мере использовано для выработки всех типов виноматериалов, можно было бы ожидать, что будут получены рекомендации вырабатывать только те виноматериалы, для которых характерна максимальная величина функционала. Теоретически могло сложиться положение, при котором в производственную программу из таких сортов винограда вошли бы только, например, сухие марочные виноматериалы.

Поэтому уже во втором варианте по всем типам виноматериалов и отдельным наиболее ценным маркам вводились ограничения сверху, которые сдерживали совершенно необоснованные рекомендации производить одни виды продукции за счет других. Размер ограничении учитывал, во-первых, возможность обеспечения винодельческой отрасли сырьем с качественными показателями, отвечающими требованиям того или иного типа винопродукции, и, во- вторых, ожидаемый спрос на винопродукцию в структурном разрезе.

По сравнению с первым вариантом влияние принятого критерия оптимальности — прибыли на формирование производственной программы во втором варианте значительно меньше из-за ограничений сверху, но относительно всех последующих вариантов здесь наблюдается наибольшая свобода выбора.

Из таблицы 76 видно, что ориентация на прибыльность приводит к тому, что из производственной программы выпадают коньячные виноматериалы. По всем остальным группам виноматериалов рекомендации получены. Причем соотношение между отдельными типами внноматериалов вполне приемлемо с точки зрения задач, стоящих перед винодельческой промышленностью Молдавской ССР по увеличению производства высококачественных видов продукции и места республики в общесоюзной специализации винодельческой промышленности.

На основе данных об объемах производства виноматериалов по группам еще нельзя делать выводов о реальности полученных рекомендаций. Чтобы иметь полное представление по данному вопросу, необходимо рассмотреть также, за счет каких сортов винограда предполагается выполнить производственную программу.

Поставленные ограничения сверху несколько изменили направления переработки винограда по сортам. Если по первому варианту каждому сорту винограда соответствовало одно направление использования, то по второму ряду сортов уже соответствует два- три направления. Это относится к таким сортам, как:

Алиготе — сухие ординарные и столовые полусладкие виноматериалы;

Ркацители — десертные марочные и ординарные виноматериалы; Рислинг рейнский — сухие марочные и ординарные виноматериалы;

Каберне — шампанские, сухие марочные и ординарные виноматериалы.

По остальным сортам никаких изменений не произошло. Указанные изменения объясняются тем, что вначале пока не достигнуты объемы производства внноматериалов, установленные по верхним ограничениям, выбор направления переработки винограда происходит под воздействием величины функционала. Однако по мере того, как обеспечивается объем выработки наиболее рентабельных видов виноматериалов и еще остаются свободные ресурсы сырья, они начинают перераспределяться на следующий тип продукции, обеспечивающий данному сорту винограда при его переработке наибольшую величину прибыли. И так пока все ресурсы не будут полностью использованы.

Несмотря на то, что во втором варианте состав и соотношение отдельных групп виноматериалов выглядит лучше, чем в первом, он все же не может считаться приемлемым для реализации на практике.

Это объясняется отсутствием в составе производственной программы коньячных виноматериалов, а также невозможностью по соображениям качества сырья добиться, чтобы каждый сорт винограда был переработан па один-два типа виноматериалов.

Шампанские виноматериалы, например, рекомендуется вырабатывать только из сорта винограда Каберне. Причем больше половины ресурсов этого сорта предполагается использовать на данную продукцию.

Но даже если предположить, что качество винограда по сахаристости и кислотности будет соответствовать требованиям шампанских виноматериалов, реализация этой рекомендации невыполнима. Сорт Каберне распространен в республике практически в сырьевых зонах всех винзаводов, в то время как шампанские виноматериалы производятся лишь на ограниченном числе предприятий.

Обеспечить их выработку на этих предприятиях только за счет Каберне можно было бы лишь при стопроцентном качестве винограда, чего достигнуть на практике невозможно.

В неменьшей степени сказанное относится и к группе сухих марочных виноматериалов, которые по первому варианту рекомендуется вырабатывать в основном из винограда группы Рислинг. И здесь наличие сырья необходимого качества еще не означает приемлемости данной рекомендации, так как это означало бы исключение из ассортимента винодельческой продукции хорошо зарекомендовавших себя наиболее распространенных марок виноматериалов (Алиготе, Фетяска, Днестровское и т. д.).

При постановке задачи каждый из последующих вариантов решения (по девятый включительно) преследовал цель — обеспечить в обязательном порядке производство определенных типов виноматериалов в принятых минимальных количествах, в случае если бы это оказалось целесообразным с точки зрения заданного критерия оптимальности. Однако, как показало уже первое решение, фактические рекомендации по всем группам намного превысили установленные минимальные объемы.

Это объясняется тем, что в задаче учтен значительный рост сырьевых ресурсов и установлены ограничения сверху по выработке отдельных, наиболее рентабельных групп виноматериалов. Минимальные объемы производства приняты на уровне заданий пятилетнего плана по винодельческой промышленности МССР. Указанные объемы планируются, исходя из ожидаемых ресурсов винограда для промышленной переработки. Понятно, что эти ресурсы значительно меньше, чем то количество сырья, которое получает первичное виноделие в задаче.

Но поскольку все же общие ресурсы винограда оказались недостаточными для обеспечения всех групп виноматериалов по величинам верхних ограничений, для производства крепких виноматериалов остался сравнительно незначительный объем сырья и ничего не осталось для коньячных.

При заданных ограничениях сверху, если бы ресурсы винограда были большими, можно было получить рекомендации и по выработке максимума по верхнему ограничению количества крепких виноматериалов, а оставшаяся часть сырья получила бы направление на коньячные виноматериалы. Причем в случае значительной величины свободного остатка винограда по группе коньячных виноматериалов могли быть получены объемы, превышающие установленный минимум.

Отсюда следует также, что при обосновании ограничений сверху общий объем виноматериалов должен быть большим, чем можно выработать из всего ресурса сырья, исходя из средней нормы расхода на 1 тыс. дал винопродукции, либо по одной из групп, по которой величина функционала минимальна, не ставить ограничения сверху вообще. В последнем случае весь свободный ресурс сырья пойдет на выработку продукции этой неограниченной группы.

Сказанное выше предопределило тот факт, что до седьмого варианта включительно решения практически ничем не отличаются друг от друга, так как вводимые последовательно условия выполнены уже по первому варианту. И только с введением ограничения по производству не менее 10 000 тыс. дал крепких випоматериалов видны некоторые существенные изменения в структуре производственной программы. Выполнение поставленного условия происходит за· счет уменьшения рекомендаций по выработке сухих ординарных виноматериалов как наименее рентабельных по сравнению с остальными группами вин. При этом уменьшается количество винограда сорта Алиготе, который по шестому решению предназначался для выработки сухих виноматериалов. Но высвободившийся ресурс получил направление не на крепкие виноматериалы, а на полусладкие. В то же время смесь европейских сортов винограда, предназначавшаяся по тому же варианту на полусладкие виноматериалы, перераспределилась на крепкие виноматериалы.

По сравнению с предыдущими вариантами, восьмой обладает преимуществами. Во-первых, обеспечивается производство группы крепких виноматериалов, без которых программа совершенно не реальна. Во-вторых, улучшается структурный состав винограда, направляемого на полусладкую продукцию: практически исключена европейская смесь, которая замещена сортовым виноградом Алиготе. В-третьих, крепкие виноматериалы рекомендуется производить в основном из смеси европейских сортов, что для условий Молдавии целесообразнее не только с экономической, по и технологической точки зрения.

Полученные рекомендации по перераспределению ресурсов сырья реальны также и потому, что виноград сорта Алиготе и европейская смесь распространены практически повсеместно в сырьевой зоне любого винзавода.

Изменения производственной программы, как видно, коснулись только крепких виноматериалов, и по-прежнему нет рекомендации по коньячной группе. Поэтому в девятый вариант введено ограничение по обязательному объему производства не менее 12 000 тыс. дал коньячных виноматериалов.

Заданное условие, по сравнению с предыдущим вариантом решения. выполняется эа счет уменьшения ординарных сухих виноматериалов. Но коньячные виноматериалы рекомендуется вырабатывать за счет группы европейского винограда Рислинг и смеси гибридных сортов.

Таким образом, девятый вариант решения предусматривает выполнение всех поставленных условий. В производственную программу вошли все группы виноматериалов, причем в приемлемых соотношениях, исходя из ожидаемого спроса на винопродукцию и возможного качественного состава сырья. Любой другой вариант производственной программы неприемлем хотя бы потому, что не включает всех групп винопродукции.

Здесь только следует иметь в виду, что за счет группы сухих марочных и ординарных виноматериалов, должно быть обеспечено соковое производство консервной промышленности. Ориентировочно в задаче предполагается, что должно быть произведено 180 муб виноградного сока. А это значит, что производство виноматериалов по указанным группам уменьшится приблизительно на 7 200 тыс. дал.

При существующем уровне цен на сырье и готовую продукцию, из рассмотренных вариантов девятый является наиболее реальным. Его экономическая эффективность. приведена в таблице 77.

Указанная в таблице 77 сумма дополнительной прибыли получается только за счет прогрессивных изменений в структуре производственной программы. то есть за счет повышения удельного веса таких высококачественных видов продукции, как марочные, шампанские и полусладкие виноматериалы.

По сравнению с существующим положением в производственной программе, получаемой по девятому решению, удельный вес шампанских виноматериалов увеличивается на 0,62 процента, сухих марочных — на 3,14 процента, сухих ординарных — на 26,21 процента. столовых полусладких — на 4,42 процента. десертных марочных—на 3,24 процента. десертных ординарных — на 8,21 процента. Для остальных типов виноматериалов характерно снижение удельного веса в общем объеме производства.

Экономическая эффективность рассматриваемого варианта обусловлена тем, что указанным выше видам продукции соответствует относительно высокая величина прибыли. Этим обстоятельством и объясняется методика расчета экономической эффективности принятой производственной программы по сравнению с существующей. Суть ее состоит в том, что общий объем виноматериалов по рекомендованной программе разбивается на группы продукции по фактическому соотношению 1969 года. Затем по известной величине функционала на единицу продукции определяется сумма прибыли по группам виноматериалов в сравниваемых вариантах и разница между величиной прибыли по группам. Эта разница позволяет судить о том, за счет какой продукции изменяется эффективность.

Таблица 77

Дополнительная сумма прибыли, получаемая за счет оптимизации производственной программы первичного виноделия МССР

В данном случае прибыль значительно увеличивается за счет группы марочных, шампанских и столовых полусладких, ординарных сухих и европейских десертных виноматериалов. Причем намного перекрывается недополучение прибыли по группам крепких и десертных гибридных и коньячных виноматериалов (см. табл. 77).

Подобные прогрессивные сдвиги структуры производственной программы вполне реальны, если учесть, что произойдут принципиальные качественные изменения в сортовом составе виноградных насаждений, более целеустремленным станет управление качеством винограда благодаря последовательному осуществлению его выращивания и промышленной переработки.

Объем производства при необходимости можно будет всегда увеличить за счет группы сухих ординарных виноматериалов.

Помимо указанной в таблице 77 суммы дополнительной прибыли при оптимизации использования винограда также повышается эффективность анализируемой производственной программы. Так, если общая величина функционала по девятому решению, которая отражает эффект как структурных сдвигов, так и рационализации использования сырья, равна 228,8 млн. рублей, то сумма прибыли только с учетом оптимизации составляет 189,1 млн. рублей. Разница 39,7 млн. рублей отражает эффект за счет улучшения использования винограда.

Полученные в результате девятого решения рекомендации по направлениям переработки каждого сорта винограда показаны в таблице 78.

Следует подчеркнуть, что указанные рекомендации в большинстве случаев выглядят вполне реально, хотя по сравнению с существующим положением число направлений для каждого сорта значительно сократилось. Так, если в настоящее время виноград наиболее массовых сортов — Алиготе, Фетяска, Рислинг, Ркацители,. Каберне — перерабатывается практически на все типы виноматериалов, то по полученному решению он должен перерабатываться в основном только на два типа.

Для обоснования реальности рассматриваемых направлений очень важно также проанализировать пропорции, в которых ресурс винограда каждого сорта распределяется на тот пли иной тип продукции. Из винограда Фетяска, например, рекомендуется вырабатывать сухие марочные и ординарные виноматериалы. Причем на марочную продукцию предполагается израсходовать около 1,5 процента всего ресурса этого сорта сырья. Понятно, что обеспечить такое количество винограда с необходимыми качественными показателями можно всегда, даже в годы с неблагоприятными погодными условиями. Обратная пропорция в использовании сырья была бы по соображениям его качества уже невозможной.

Сказанное относится и к другим сортам винограда, хотя ресурсы разных сортов по типам виноматериалов распределяются в неодинаковых соотношениях.

В пользу выбранного в качестве наилучшего варианта свидетельствует также тот факт, что все типы виноматериалов (кроме шампанских) рекомендуется вырабатывать из нескольких сортов винограда.

Что касается шампанских випоматерналов, то обеспечить их производство за счет одного сорта винограда, конечно, невозможно.

На предприятиях для этих целей будет использоваться сырье, из которого по данной задаче целесообразнее вырабатывать марочные сухие и полусладкие виноматериалы. Поэтому, если существующие цены на необработанные виноматериалы и их соотношение останется неизменным, для винзаводов выпуск шампанской продукции будет сопряжен с уменьшением размера прибыли.

Многочисленность сортов винограда и факторов, оказывающих: влияние на возможное использование того или иного сорта, не позволяет дать обоснование причин, по которым конкретный сорт получил то или иное направление.

Преимущество экономико-математических методов в том и состоит, что они позволяют учесть всю заданную совокупность факторов, просчитать все возможные при данных условиях варианты и выдать оптимальные рекомендации.

Нельзя не отметить при этом, что оптимальность направлений переработки каждого сорта винограда в данном случае не совпадает с экономически наиболее эффективным использованием, которое характеризовалось по первому решению. Это объясняется тем, что во всех следующих восьми вариантах действовали ограничения сверху, которые сдерживали возможности переработки винограда на наиболее рентабельные виды продукции.

Последний, десятый вариант решался при снятых ограничениях сверху, но при всех ограничениях снизу, как и в девятом варианте. В результате на уровне ограничений получены рекомендации вырабатывать шампанские, крепкие и коньячные виноматериалы. Значительно большим в этом варианте предусматривается объем производства сухих и десертных марочных, а также полусладких виноматериалов. При этом увеличении сырьевых ресурсов, которое рассчитано на ЭВМ, предусмотренные объемы производства шампанских и коньячных внноматериалов явно недостаточны, поэтому и программа в целом представляется неудовлетворительной. Правда, и в девятом варианте, принимаемом в качестве наилучшего, рекомендации по коньячным виноматериалам аналогичны, но при необходимости можно будет легко увеличить их производство за счет группы сухих ординарных виноматериалов, тем более что по указанному варианту их предусматривается вырабатывать в два раза больше.

Анализ десятого варианта решения позволяет сделать вывод, что при постановке задачи по оптимизации производственных-программ винзаводов, для того чтобы получить реальные рекомендации по структуре и составу винопродукции, следует обязательно устанавливать обоснованные ограничения сверху. Только при этом можно получить оптимальные направления переработки всех сортов винограда и максимизировать прибыль предприятия.

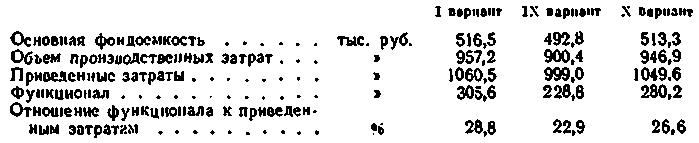

Помимо рекомендаций по ассортименту продукции в результате решения задачи получаются и основные экономические показатели, характеризующие производственную программу (табл. 79).

Приведенные показатели по рассматриваемым вариантам отражают в стоимостной форме тенденции, которые были проанализированы на основе изменения натуральных показателей производственной программы. Поэтому такие из них, как основная фондоемкость, объем производственных затрат и величина функционала, со второго по девятый вариант включительно изменяются очень незначительно. Причем основные отклонения относятся к девятому варианту, в котором оказывают влияние появившиеся в программе коньячные виноматериалы. Но в первом и десятом вариантах отличия весьма существенны.

Таблица 79

Обобщающие экономические показатели при рассматриваемых вариантах производственной программы

В связи с повышением удельного веса выработки сухих марочных виноматериалов величина стоимостных показателей увеличивается, так как указанная продукция сопряжена с более высокой фондоемкостью и текущими затратами. Сумма прибыли при этом также увеличивается, но чтобы судить, возмещает ли это Увеличение рост производственных затрат, следует сопоставить прибыль с величиной приведенных затрат. Соответствующий расчет приводится ниже:

Как видно, экономически наиболее эффективным является первый вариант решения. На этапе выработки марочных виноматериалов действующие на них оптовые цены не только возмещают дополнительные затраты, но и обеспечивают их более высокую эффективность.

В данном случае экономические показатели не могут служить основанием для принятия производственной программы по рекомендациям первого варианта решения, но они должны ориентировать промышленность максимально использовать все возможности для увеличения производства марочной продукции.

Наряду с рассмотренными обобщающими экономическими показателями производственной программы в результате решения задачи определены: прирост площадей виноградников, дополнительная потребность в необходимых производственных мощностях, отдельно по емкостям о по переработке винограда, а также потребность в капиталовложениях для осуществления этих приростов. Последние показателя касаются только одного этапа винодельческого производства — выработки необработанных виноматериалов, поэтому выражают только одну составляющую необходимых капитальных вложений. Не учитывается, в частности, тот факт, что существующие мощности по выработке необработанных виноматериалов в значительной мере должны быть обновлены, для чего потребуются дополнительные капитальные вложения. К тому же само деление производственных мощностей по технологическим этапам несколько условно, что ограничивает сферу использования указанных показателей.

Таким образом, поставленная и решенная экономико-математическая задача по оптимизации виноградно-винодельческого комплекса дает возможность получить принципиальные рекомендации по развитию указанных отраслей народного хозяйства республики.

Результаты решения задачи первого этапа должны быть использованы в качестве входных параметров для второй задачи по оптимизации территориально-отраслевой структуры развития виноградарства и винодельческого производства в разрезе выделенных в республике природно-экономических зон.