Известно, что территория Молдавии сильно изрезана густой сетью глубоких речных долин и балок, поэтому основная часть сельскохозяйственных угодий расположена на склонах различной крутизны.

Ливневый характер дождей, слабая облесенность и размывающее действие воды при большой расчлененности территории создали в Молдавии условия для интенсивного развития эрозионных процессов.

По мнению Μ. Н. Заславского (1966), основными факторами, влияющими на эрозионные процессы на склонах, являются: количество и интенсивность осадков, уклон поверхности, физическое состояние почвы, а также растительный покров По этому поводу В. М. Сахаров сообщает (1964), что в течение последних десяти лет не наблюдалось стока и смыва в ранневесенний период, так как в это время обычно интенсивных дождей не бывает и только в последней декаде апреля иногда выпадают ливни небольшой силы. В мае также не отмечается сильных стокообразующих ливней, основная их масса (50%) приходится на июнь—июль и меньше — на август. Причем почти все они проходят во второй половине дня.

На основе учета морфометрических показателей Μ. Н. Заславский и др. (1962) установили, что примерно на 60% площади Молдавии условия рельефа создают очень сильную опасность для развития эрозии и только 16% территории характеризуется незначительной и слабой эрозионной опасностью. П. В. Иванов (1957) утверждает, что в настоящее время в той или иной степени затронуто эрозией не менее 70% территории республики.

В Молдавии большая часть виноградников расположена на склонах повышенной крутизны. На таких участках при отсутствии противоэрозионных мероприятий процессы эрозии протекают особенно интенсивно, происходит смыв и размыв поверхности почвы, что значительно снижает плодородие и затрудняет механизированную обработку. В результате концентрации потока на склонах образуются промоины, которые при выпадении последующих ливневых дождей углубляются. Смыв почвы часто доходит до корневой системы растений, что приводит к ослаблению их роста и резкому снижению урожая.

Особенно подвержены эрозии молодые насаждения винограда в первые годы после посадки из-за разрыхленности почвы на большой глубине и недостаточного развития корневой системы. Здесь смыв почвы достигает 25—30 т/га (S. Tudor, 1960; Т. Stancu, 1960).

На основании проведенных исследований было выяснено, что в эрозионном отношении наиболее опасной является Центральная зона (Молдавии (зона Кодр), особенно территория Каларашского, Ниспоренского, Страшенского, Котовского и других районов. В этой зоне больше всего наблюдаются оползни. Однако эрозионные процессы в той или иной степени наблюдаются довольно часто и в остальных районах Центральной или Южной зон.

В связи с этим возникает необходимость в предупреждении и защите почвы виноградников, произрастающих на склонах, от водной эрозии. При этом следует отметить, что успешная борьба с эрозией почв может быть достигнута только при проведении комплекса противоэрозионных мероприятий, который включает организационно-хозяйственные, фитомелиоративные, агротехнические и гидротехнические мероприятия.

В Молдавии специалисты НПО «Виерул», НПО «Плодородие», Молдгипрозема и проектного института Колхозвинсадпроект разработали целый комплекс противоэрозионных мероприятий, который с успехом может быть применен на виноградниках.

Среди организационно-административных противоэрозионных мероприятий следует отметить работы по планированию и проектированию, предусматривающие определение земель, подверженных эрозионным процессам, установление степени и характера проявления смыва, выявление состояния насаждений винограда, потенциального и эффективного плодородия почв. Конечным итогом проведения этих работ является составление задания на проектирование освоения склонов и технического проекта со всеми противоэрозионными мероприятиями.

В дальнейшем после проведения этих работ необходимо установить источник финансирования (за счет хозяйства или госбюджета); заключить договор с проектными институтами на проектирование работ по освоению склонов и проведение противоэрозионных мероприятий; организовать обучение специалистов среднего и низшего звена по осуществлению противоэрозионных мероприятий; разработать технологические карты по проведению агротехнических и фитотехнических противоэрозионных мероприятий; обеспечить необходимыми материалами (семенами многолетних трав, посадочным материалом для закладки стокорегулирующих лесополос, материалами для строительства дренажа и простейших агротехнических сооружений), машинами и приспособлениями к ним для механизации трудоемких процессов; разработать меры (планирование) материального стимулирования проведения этих работ.

Следует отметить, что основой проведения всех противоэрозионных мероприятий является организация территории, которая способствует рациональному использованию земли, машинно-тракторного парка; определяет сортовой состав, правильное размещение бригад, бригадных станов, складов химикатов и пунктов приготовления растворов для борьбы с вредителями и болезнями, а также оптимальные размеры территориально-производственных единиц (кварталов, клеток).

Одним из первых мелиоративных мероприятий, направленных на улучшение культуры земледелия на склонах, является проведение общей планировки.

Общая планировка поверхности.

При проектировании насаждений обычно учитываются крупные и средние по размеру элементы рельефа, которые нанесены на планово-картографическую основу. Мелкие элементы рельефа — ложбинообразные, блюдцеобразные, понижения, бугорки — на планово-картографическую основу не наносятся и при предпосадочной подготовке почвы не учитываются. При подъеме плантажа эти неровности на время сглаживают, но снова появляются после усадки почвы.

Известно, что эрозионные процессы особенно сильно развиваются в виде ложбинной эрозии, в первые годы после посадки виноградника. Размоины в это время могут достигать 50—70 см глубины, препятствуя, таким образом, проезду тракторных агрегатов. В связи с этим перед подъемом плантажа или перед проведением других мелиоративных мероприятий в обязательном порядке планируют территорию, подлежащую освоению. С этой целью на участке раскорчевываются и удаляются отдельно стоящие деревья, пни и кустарники, проводятся мелиоративные мероприятия по ликвидации злостных сорняков и корневищ кустарников (перекрестная обработка глубокорыхлителями), а на каменистых землях удаляют все камни крупнее 10 см в диаметре.

При наличии на участке оврагов глубиной в 3—4 м их следует немедленно засыпать с помощью бульдозера.

К общей планировке поверхности приступают только после раскорчевки и засыпки оврагов, используя для этого планировщики с широкой базой, а при их отсутствии — обычные бульдозеры. При общей планировке все неровности выравниваются. Отклонение допускается не более 10 см.

После проведения вышеуказанных работ приступают к освоению участков склонов.

Способы освоения склонов.

Любой способ освоения склонов под виноградники должен гарантировать защиту почв на всех этапах производственной подготовки. Кроме того, при освоении склонов должны быть созданы оптимальные условия механизации производственных процессов, и в первую очередь за счет серийно выпускаемых машин и приспособлений к ним.

С целью повышения плодородия почв на склонах необходимо широкое применение землевания, внесение повышенных доз органических удобрений, применение торфоземляных компостов, сидерация и др.

Следует отметить, что в настоящее время уже разработано и внедряется в практику широкополосное террасирование на склонах крутизной в 10—12°. Суть ее состоит в том, что после расчистки участка, засыпки оврагов, промоин и других неровностей и проведения общей планировки вся территория склона инструментально разделяется на параллельные полосы шириной от 20 до 50 м в зависимости от крутизны склона и механического состава почвы. Полосы отмечаются колышками, а впоследствии пропашкой одной борозды конным плугом. По границам полос рекомендуется строительство водозадерживающих валов-канав глубиной 60 см и высотой 40 см, которые осуществляются плантажным плугом ППУ-50А в агрегате с трактором С-100 или С-130 за один-два прохода. При отклонении трассы полос от горизонталей местности рекомендуется строить так называемые земляные подушки. Колхоз- винсадпроект рекомендует вместо валов-канав строительство террасы-дороги с обратным уклоном. Это обычная терраса о обратным уклоном, ширина полотна (проезжая часть дороги) 4,5—5,0 м, рассчитана на движение в одном направлении. В местах вероятного скопления вод (отклонение от горизонталей более чем 3°) строится водоотводное сооружение.

На полосе между валами-канавами или террасами-дорогами поднимается обычный односторонний плантаж с отвалом плантажного слоя вниз по уклону местности. После тщательного его выравнивания производят посадку винограда по установленной схеме посадки (ширина междурядий 2,75—3,0 м). При этом вдоль валов- канав или террас-дорог оставляют расширенные закрайки до 3,1 м для свободного и безаварийного движения по ним транспортных агрегатов при обработке почвы и уходу за насаждениями.

Существуют и другие методы освоения склонов.

- На склонах крутизной 6° рекомендуется обычное контурное освоение: контурное размещение кварталов шириной 250—300 м, проектирование кварталов по поясам, клеток — контурно в пределах квартала, а ряды насаждений — преимущественно прямолинейно в пределах клетки. Подъем плантажа на этой категории склонов — сплошной двусторонний по типу загонной вспашки.

Предотвращения эрозионных процессов добиваются с помощью агротехнических приемов. Кроме того, с интервалами 250—300 м закладывают кустарниковые полосы.

- На склонах крутизной 6—10° рекомендуется строительство террасных площадок с шириной полос 20— 80 м. На таких площадках можно высаживать от 8 до 34 рядов. Террасы строятся во время поднятия плантажа.

На откосах сеют травы, а через каждые 150—230 м садят кустарниковые полосы, которые частично задерживают сток воды и в той же степени предотвращают эрозионные процессы.

На склонах крутизной 10—13° рекомендуется строительство плантажных террас с шириной полотна 10 м. Для удобства проектирования и технического исполнения полотно террасы увеличивают до 14,0—14,5 м с размещением на полотне 4 рядов насаждений, при ширине междурядий 3,0 и 5 рядов при ширине междурядий — 2,5 м.

На склонах крутизной 13—20° оптимальная ширина полотна плантажной террасы должна быть 6,5—7,0 м с размещением на полотне двух рядов насаждений. Если крутизна склона 20—25°, то хорошие результаты получаются при строительстве бульдозерных террас с шириной полотна 4,5 м и размещением на полотне лишь одного ряда насаждений на расстоянии 2 м от выемочного откоса.

Строительство террасных площадок и плантажных террас начинается с перенесения ранее разработанного проекта в натуру с обозначением на местности пропашкой конным плугом или с помощью колышков всех элементов внутренней организации территории в пределах лент террасных площадок или широких плантажных террас. Затем производят подъем одностороннего ленточного плантажа с отвалом плантажного слоя вниз по уклону местности. Подъем плантажа начинают с нижней части склона.

При последнем проходе плантажного плуга включается откосник для формирования выемочного откоса (65—70°). Насыпной откос формируется самостоятельно в процессе вспашки плантажа. Плантаж поднимают до верхней отметки площадки террасы. Подъем плантажа на вышележащую по рельефу площадку начинают, отступая от нижней отметки 0,5—0,7 м (берма). После напашки ленточного плантажа приступают к формированию полотна с помощью бульдозера в агрегате с трактором С-100 или С-130. Первоначально бульдозером делают проход вдоль выемочного откоса, расчищают площадку — террасу шириной 4 м, а затем плантажный слой сдвигают с выемочного откоса на необходимую глубину в сторону насыпного откоса. При этом агрегат двигается не прямо поперек склона от выемочного откоса к насыпному, а по диагонали (примерно под углом 45°). Для придания полотну запланированного угла в 6° в сторону склона и для формирования насыпного откоса на необходимую высоту техник-землестроитель или агроном через каждые 40—50 м вдоль насыпного откоса устанавливает контрольные колышки. Следует подчеркнуть, что формирование полотна должно осуществляться сразу после подъема плантажа, чтобы не допустить его усадки, то есть уплотнение следует провести по свежевспаханному плантажу. В процессе формирования плантажа важно, чтобы полотну придали однородный уклон как вдоль, так и поперек склона.

При бульдозерном террасировании, в целях уменьшения перемещения гумусных горизонтов в откос, а также уменьшения размеров откосов следует ограничить глубину выемки до 65—70 см. При строительстве террас на сильносмытых почвах с последующим завозом земли ограничивать глубину выемки нет необходимости.

Для придания параллельности основным элементам внутренней организации допускается отклонение от горизонтали не более 3° по направлению и не более 70 м по протяженности. Такое отклонение от горизонталей не является опасным с точки зрения проявления эрозионных процессов. Параллельность поперечных границ, кварталов, клеток и рядов необходима для улучшения условий использования механизации, увеличения стойкости шпалеры, а такж$ лучшего использования площади.

После завершения террас приступают к предпосадочному окультуриванию почв. Для этого вносят органоминеральные удобрения из расчета 30 т навоза, 0,5 т аммиачной селитры, 1,5 т суперфосфата, 1,0 т калийной соли на 1 га полотна. Такие дозы следует вносить на наиболее эродированных, бедных питательными веществами и легких по механическому составу почвах. При внесении лишь одного навоза дозу увеличивают до 60 т/га.

При отсутствии навоза и минеральных удобрений или в случае затруднения их завоза можно применять землевание как метод коренной мелиорации почв террас. Для этого самосвалами и тракторами завозят богатую питательными веществами землю, взятую у основания склона или днищ сухих балок. Землевание почв экономически вполне оправдано.

Следует подчеркнуть, что условия механизации производственных процессов на террасированных склонах становятся такими же, как и на равнинных землях, поскольку угол наклона поверхности в междурядьях на всех категориях склонов дается в пределах 6°. На террасных площадках механизированно могут выполняться все противоэрозионные агротехнические мероприятия. С расширением внутренних закраек (вдоль выемочного откоса до 2,0—2,20 м) и наружных (вдоль насыпного откоса до 2,4—2,60 м) тракторные агрегаты свободно могут по ним проходить.

Защита почв от водной эрозии достигается помимо противоэрозионной организации территории и посадки стокорегулирующих лесополос строительством водоперехватывающих и водоотводных каналов и чересполосным залужением почвы травами через определенное число междурядий, а на штамбовых неукрывных виноградниках — также полосным (ширина ленты 70 см) залужением в ряду, когда насаждения вступают в плодоношение. Для усиления противоэрозионного комплекса дополнительно проводится периодическое трехстрочное обновление плантажа один раз в 3—5 лет, щелевание, а по возможности и лункование.

К. А. Серпуховитина и В. В. Гриненко (1980), обобщая данные своих исследований пришли к выводу, что в широкорядных виноградниках можно рекомендовать парасидеральную систему содержания почвы, включающую осенний посев сидератов один раз в 2—3 года с весенней их заделкой на глубину 20—23 см, и промежуточное содержание почвы под черным паром. Эта система сокращает смыв в 2,0—2,5 раза, улучшает агрофизические свойства почвы и способствует накоплению гуминовых веществ и основных элементов питания.

Вопрос залужения почвы на виноградниках Молдавии широко изучался В. М. Сахаровым (1975, 1976, 1977, 1978 и др.) и И. Н. Михалаке (1975, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1983 и др.). В частности, В. М. Сахаров занимался подбором культур для залужения, нормой высева и т. д. Своими работами он доказал, что чересполосное залужение на виноградниках, расположенных на склонах, значительно сокращает размывы почвы и улучшает ее плодородие.

И. Н. Михалаке на основании изучения способов залужения (сплошное в каждом междурядье и в каждом ряду, чересполосное, через определенное количество междурядий) считает возможным проводить залужение молодых виноградников сразу после их посадки. Он также установил перспективность для виноградников Молдавии системы содержания почвы, включающей чересполосное залужение в междурядьи в сочетании с ленточным применением гербицидов в ряду для борьбы с сорняками. Кроме того, он доказал, что чересполосное залужение является хорошим приемом борьбы с эрозией почвы на склонах, значительно задерживает сток воды, способствует увеличению содержания органического вещества в почве и улучшает ее структуру.

Для выяснения влияния залужения на предотвращение эрозионных процессов на склонах, улучшение плодородия почвы, рост и плодоношение виноградных кустов нами была заложена серия опытов в насаждениях ОПХ МолдНИИВиВ НПО «Виерул».

Первый опыт проводится с сортом Совиньон посадки 1965 г., привит на подвое Берландиери Х Рипария X Кобер 5ББ. Кусты были сформированы по высокоштамбовой системе со свободно свисающими зелеными побегами. Высота штамба 1,20 м. Площадь питания 3,2X1,5 м. Опытный участок находился на склоне юго-восточной экспозиции крутизной 4—6°. Почвенный покров представлен среднесмытыми выщелоченными черноземами среднесуглинистого механического состава.

Опыт заложен весной 1968 г. по следующей схеме:

- Контроль (обработка почвы по типу черного пара).

- Залужение почвы через три междурядья.

- Залужение почвы через пять междурядий.

Другой опыт заложен весной 1969 г. также на сорте Совиньон, участок которого расположен рядом с вышеуказанным опытом. Кусты сформированы идентично, но площадь питания составляет 2,7X1,5 м. Опыт был заложен по следующей схеме:

- Обработка почвы в ряду по типу черного пара.

- Применение гербицидов (симазина) в ряду.

- Мульчирование почвы пленкой в ряду.

- Залужение почвы в ряду.

Во всех вариантах в междурядьях проводилась 4- кратная культивация.

Для изучения вопросов, связанных с разработкой системы содержания и обработки почвы, весной 1975 г. был заложен опыт, который одновременно с другими вариантами включал и варианты с залужением. Схема опыта следующая:

- Контроль (обработка почвы ПРВН-72000 М).

- Залужение почвы в каждом ряду + гербициды в междурядьях.

- Залужение в каждом междурядьи + гербициды в ряду.

Опыт заложен на сорте Каберне-Совиньон посадки 1970 г., который привит на подвое Берландиери Х Рипария Кобер 5ББ и сформирован по высокоштамбовой системе со свободно свисающими побегами. Высота штамба 1,30 м, ширина междурядий 3 м, расстояние между кустами в ряду 1,75 см.

Опытный участок расположен на склоне юго-западной экспозиции крутизной 4—6°. Почвенный покров представлен среднесмытыми выщелоченными черноземами среднесуглинистого механического состава.

В первых двух опытах на сорте Совиньон в каждый вариант было включено по 45 кустов, а в третьем опыте (сорт Каберне-Совиньон) по 60 учетных кустов. Во всех опытах повторность 3-кратная.

Весной в начале апреля проводили посев трав. В первых двух опытах сеяли смесь райграса французского и овсяницы луговой (1:1), а при залужении на сорте Каберне-Совиньон — райграс английский (пастбищный). Ширина задерненной полосы в ряду составляла 60— 70 см, в междурядье 1,5 м. Траву скашивали за лето 1—2 раза и оставляли на месте.

В результате проведенных исследований выявлено, что залужение почвы на виноградниках в течение ряда лет положительно влияет на структуру почвы. Резко возрастает количество комковато-зернистой фракции (от 59,2 до 68,4%), а также крупнокомковатых частиц, тогда как процент порошисто-пылеватых отдельностей резко падает (от 32 до 26,4%), даже на глубине 20— 40 см (табл. 32, 33).

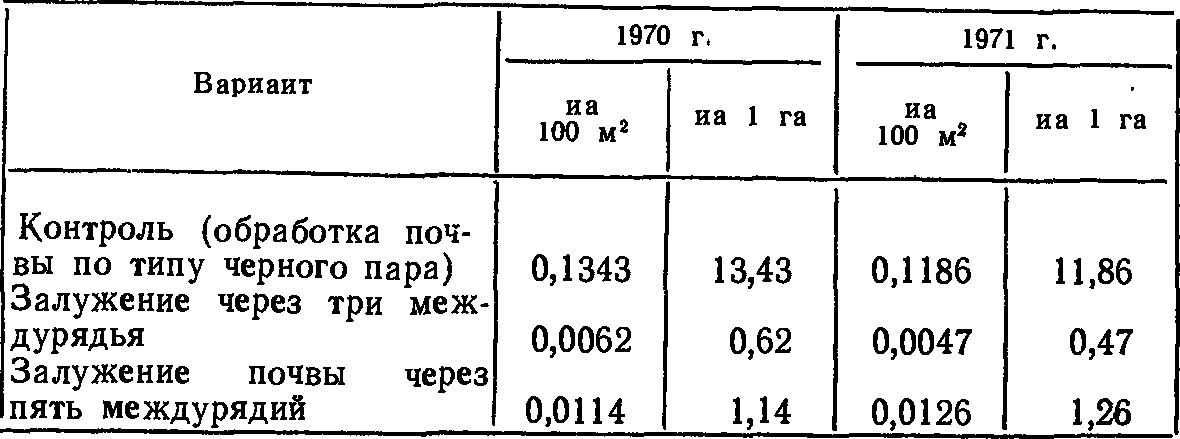

Залужение почвы в междурядьях или в рядах виноградников оказалось очень эффективным способом борьбы с эрозионными процессами, особенно тогда, когда ряды расположены поперек склона. Задерненные полосы в междурядьях (шириной 1—1,5 м) и в ряду (60— 70 см) через определенное количество рядов или междурядий (в зависимости от крутизны склона) значительно задерживает сток воды и практически размывов на таких участках очень мало (табл. 34, 35, 36).

Таблица 32

Зависимость структуры от способа содержания почвы, %. Сорт Совиньон (1974 г.)

Таблица 33

Зависимость структуры от способа содержания почвы, %. Сорт Совиньон (1974 г.)

Полученные во всех опытах данные показывают, что наибольшее количество размывов и смывов почвы наблюдается на участках с традиционным способом обработки почвы, где для борьбы с сорняками применяют четыре обработки в ряду и в междурядьях, в результате чего и идет наиболее усиленно процесс разрушения почвы и ее распыление. Здесь общий объем смыва составляет от 9,3 до 15,04 м3, несмотря на то, что склон на опытных участках сравнительно небольшой.

Таблица 34

Объем размывов почвы, м3. Сорт Совиньон

Таблица 35

Объем размывов почвы, м3. Сорт Совиньон

Отметим, что на делянках, где проводилось залужение в каждом ряду, размывов почвы практически нет (0,03—0,07 м3/га), поскольку задерненные полосы являются хорошим препятствием стоку воды на склонах. Однако в неорошаемых условиях залужение каждого междурядья со временем способствует угнетению виноградных кустов, так как травы являются сильным конкурентом их в употреблении влаги и питательных веществ из почвы.

Данные таблицы 34 показывают, что эффективным и наиболее перспективным способом борьбы с эрозией на склонах является чересполосное залужение почвы в междурядьях виноградников. Причем чем больше крутизна склона, тем чаще должны быть заложены задерненные полосы в междурядьях виноградников (рис. 31, 32, 33).

Исследованиями установлено, что при частичном залужении междурядий или рядов виноградников, расположенных на склонах, вследствие значительного сокращения смывов, лучше сохраняется наиболее богатый питательными веществами гумусовый слой почвы. Поэтому на делянках с залужением содержание гумуса, как правило, выше, чем в контроле (табл. 37, 38).

Рис. 31. Чересполосное залужение в междурядьях сразу после посадки виноградников

Рис. 32 Чересполосное залужение в междурядьях плодоносящих виноградников

Прирост виноградных кустов.

Наши данные убедительно показывают, что различные способы залужения почвы на виноградниках, расположенных на склонах, по-разному влияют на водно-физические, пищевые и другие свойства почвы, на корневую систему кустов, а также на их рост и плодоношение.

Рис. 33. Чересполосное залужение почвы в междурядьях в сочетании с применением гербицидов в ряду

Рис. 34. Залужение почвы в ряду+гербициды в междурядьях

Опыты, проведенные на сорте Совиньон, показывают, что вследствие некоторого улучшения почвенных условий (увеличение влажности, улучшение структурноагрегатного состава, более повышенное содержание гумуса в почве и др.) кусты не страдают от залужения, если оно проведено через определенное число междурядий (через три или пять), наоборот, отмечено увеличение прироста и его вызревшей части (табл. 39).

Таблица 36

Объем размывов почвы, м3. Сорт Каберне-Совиньон

Вариант | Апрель 1981 г. | Май 1981 г. | Июль 1982 г. | Август 1982 г. | ||||

на | на 1 га | на 100 м2 | на 1 га | на | на 1 га | на 100 м2 | на 1 га | |

Контроль (обработка почвы ПРВН- 72000М) | 0,1260 | 12,60 | 0,093 | 9,30 | 0,1425 | 14,25 | 0,1130 | 11,30 |

Залужение почвы в каждом ряду +гербициды в междурядье | 0,0003 | 0,03 | 0,0004 | 0,04 | 0,0029 | 0,29 | 0,0036 | 0,36 |

Залужение междурядпй+гербициды в ряду | 0,0007 | 0,07 | 0,0006 | 0,06 | 0,0040 | 0,40 | 0,0056 | 0,56 |

Однако в опыте, где применялось залужение каждого ряда в течение восьми лет смесью райграса французского и овсяницы луговой, отмечается снижение общего прироста виноградных кустов, так как травы иссушают и обедняют почву питательными веществами в местах задернения.

Полученные нами данные убедительно показывают, что на протяжении всех лет испытаний, независимо от условий года, из-за выращивания трав в каждом ряду общий прирост кустов был несколько ниже, чем на делянках, где почва содержалась постоянно под черным паром (табл. 40). Отметим, однако, что ряды, расположенные рядом с задерненными, не проявляли признаков угнетения кустов, и в отдельные годы прирост у них был даже выше, чем при залужении. При использовании в качестве задернителя травы райграса английского (пастбищного), имеющего менее развитую корневую систему и надземную часть, наблюдается меньшее иссушение почвы из-за менее развитой корневой системы и надземной части.

Таблица 37

Содержание гумуса в почве, %. Сорт Совиньон

Вариант | Глубина определения, см | 1969 г. | 1973 г. | 1974 г |

Контроль | 0—10 | 4,35 | 4,07 | 3,90 |

0—50 | 4,47 | 4,11 | 3,97 | |

Симазин | 0—10 | 4,43 | 4,25 | 4,30 |

0—50 | 4,28 | 4,26 | 4,20 | |

Мульчпленка | 0—10 | 4,28 | 4,48 | 4,52 |

0—50 | 4,38 | 4,47 | 4,51 | |

Залужение | 0—10 | 4,20 | 4,35 | 4,40 |

0—50 | 4,53 | 4,51 | 4,56 |

Таблица 38

Содержание гумуса в почве, %. Сорт Совиньон

Вариант | Глубина определения, см | 1968 г. | 1970 г. | 1971 г. |

Контроль | 0—10 | 3,96 | 3,45 | 3,50 |

Обработка почвы по типу черного пара | 20—30 | 4,43 | 4,16 | 4,00 |

40—60 | 4,20 | 4,05 | 4,10 | |

0—50 | 4,20 | 3,89 | 3,86 | |

Залужение через три междурядья | 0—10 | 4,30 | 4,42 | 4,48 |

20—30 | 4,57 | 4,70 | 4,65 | |

40—50 | 4,28 | 4,25 | 4,36 | |

0—50 | 4,38 | 4,46 | 4,49 | |

Залужение через пять междурядий | 0—10 20—30 | 4,17 | 4,26 | 3,98 |

40—50 | 4,15 | 4,20 | 4,18 | |

0—50 | 4,31 | 4,31 | 4,27 |

Прирост, урожай и его качество. Сорт Совиньон, (1968—1971 гг.)

Вариант | Суммарная длина прироста на 1 куст, м | В том числе вызревшей части, м | Средняя длина одного побега, см | В том числе вызревшей его части, см | Урожай на 1 куст, кг | Средний вес грозди, г | Сахаристость, % | Кислотность, % |

Контроль (обработка почвы по типу черного пара) | 26,69 | 21,38 | 95,25 | 74,6 | 3,6 | 94,1 | 19,6 | 8,4 |

Залужение почвы через три междурядья | 27,40 | 22,88 | 95,58 | 75,9 | 3,9 | 98,4 | 20,1 | 8,1 |

Залужение почвы через пять междурядий | 27,93 | 22,80 | 98,40 | 77,5 | 4,1 | 101,4 | 20,5 | 8.1 |

Практически эта трава не влияет на величину прироста виноградных кустов. Поэтому можно заключить, что залужение почвы райграсом пастбищным в каждом ряду в виде ленты шириной 60— 70 см, особенно у сильнорослых сортов, не приводит к угнетению кустов даже тогда, когда этот агроприем применяется без орошения.

Известно, что основная масса корней виноградных кустов расположена в междурядье, поэтому залужение почвы в каждом междурядье райграсом английским в виде ленты шириной 1,5 м приводит к значительному снижению прироста, и после ряда лет при отсутствии орошения на этих делянках образуется большая изреженность из-за гибели кустов. Это объясняется тем, что при залужении каждого междурядья в виде ленты шириной 1,5 м выросшие травы конкурируют с виноградным кустом в использовании влаги и питательных веществ (табл. 41).