ГЛАВА IV

АГРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАПРАВЛЕНИЯ ВИНОГРАДНО-ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ СРОКОВ УБОРКИ ВИНОГРАДА

Для специализации виноградно-винодельческой промышленности, кроме учета урожая по сортам, необходимо выделить макро-, мезо- и микрорайоны с наиболее благоприятными экологическими условиями для произрастания винограда, формирования количества и качества урожая, принимая во внимание направление использования сырья (Стоев, 1981).

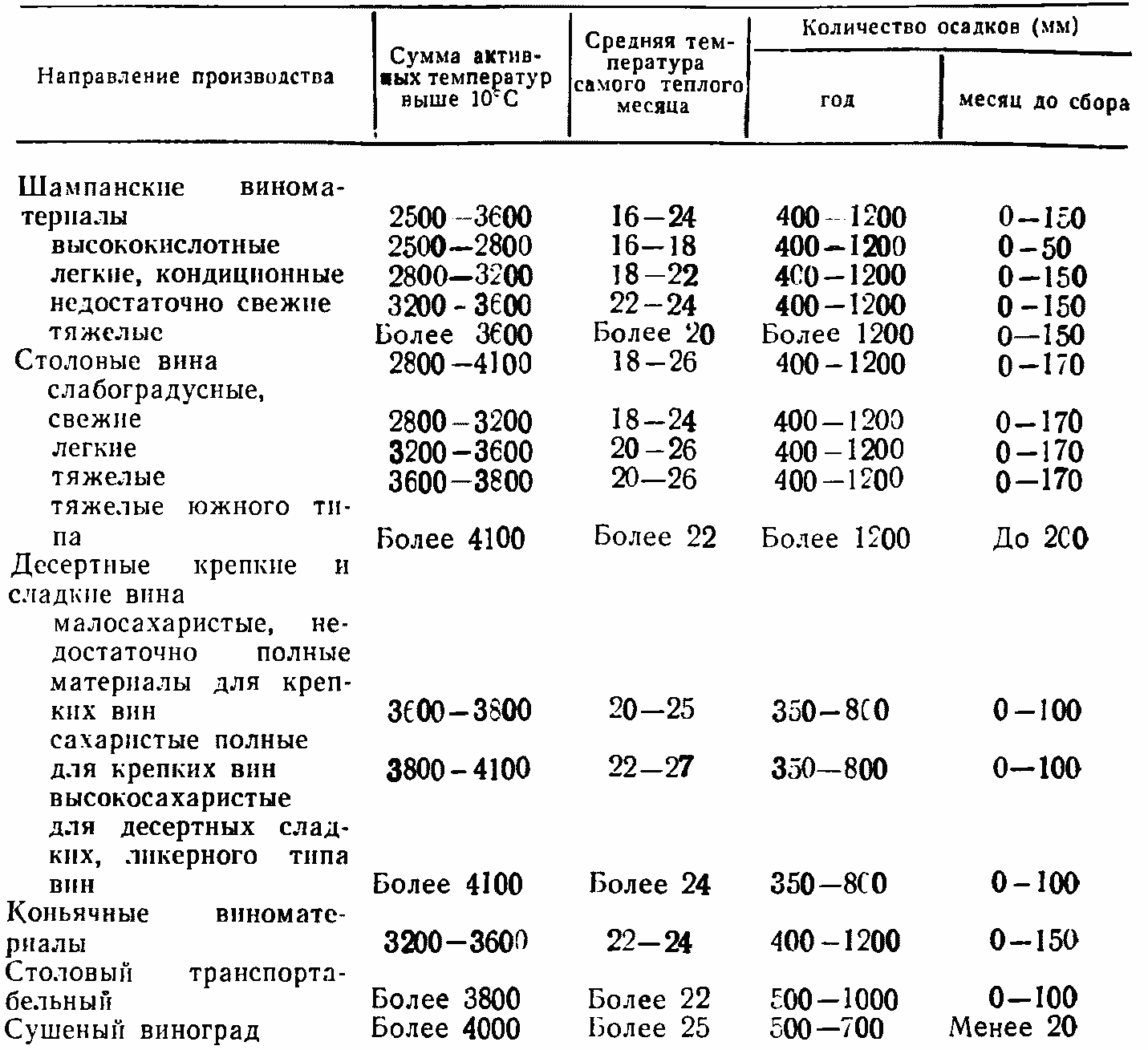

Важнейшими климатическими показателями для целенаправленного технологического использования винограда определенных кондиций, по мнению К· Стоева, являются общее количество тепла и влаги, их распределение по фенофазам (особенно летне-осенних показателей, влияющих на интенсивность ассимиляции и процессы созревания ягод). Автор приводит данные, которые с определенной оговоркой могут быть использованы для условий Молдавии (табл. 21).

Нами разработан (Гнатышин, Рубанов, Талда, Унгурян, 1979) более детальный подход к характеристике экологических условии Молдавии, необходимых для выращивания урожая (табл. 22), но он не отражает влияния на урожай очень важного климатического показателя — наличия осадков (или воды при орошении) за год и перед созреванием ягод. Специалистам при проектировании направления сырьевой базы винограда следует руководствоваться нашими рекомендациями и К. Стоева.

В условиях Болгарии, расположенной значительно южнее Молдавии, для получения того же типа вина необходимо больше тепла (см. табл. 21, 22). В свою очередь специализация виноделия определяется изменениями температурного напряжения за вегетацию в пределах 300—400° С для Болгарии и 100—400° С для Молдавии. На уровне этих показателей меняется сумма активных температур при различных высоте штамба, местоположении над уровнем моря, вдоль по склону и экспозициях. При всех других благоприятных для культуры условиях произрастания микроклиматическая поправка может оказаться решающей. Следовательно, на одном и том же почвенно-экологическом участке (микрорайоне) в зависимости от погодных условий года получают продукцию винограда, кондиции которого могут варьировать в большом диапазоне, что определяет направление использования сырья от шампанских до десертных и коньячных виноматериалов.

Таблица 21. Агроклиматические показатели направления сырьевой базы виноградно-винодельческой промышленности (цит. по: Стоев, 1981)

Нельзя специализировать виноградно-винодельческое производство конкретной местности, опираясь только на анализ почвы, рельефа и других специфических экологических условий, а также средних многолетних параметров климата без учета погодных условий каждого года, микро- и фитоклимата, созданных различными экологическими и агротехническими факторами. Виноград, выращенный в различных микрорайонах, необходимо использовать для производства виноматериалов в соответствии с конкретными погодными и микроклиматическими условиями участков, которые, в конечном счете, определяют ту или иную специализацию виноделия.

Например, почвы Лазовского района практически однородны по составу (94 % тяжелого гранулометрического состава) и плодородию (2,5—3,0% гумуса в среднем).

Таблица 22. Экологические условия, необходимые для выращивания урожая различного технологического использования

6 Л. И. Рубанов

оо

Виномате-

Вместе с тем широтное расположение хозяйств на сравнительно небольшой территории района, гипсометрическое и орографическое размещение сортов в значительной степени влияют на образование различного мезо- и микроклимата в годы с неодинаковыми погодными условиями. Своеобразие климата не создает условий для ежегодного получения винограда установленных кондиций.

Среди представленных в Лазовском районе сортов винограда выделены три: Фетяска, Алиготе, Каберне, составляющие 47,6% в структуре сортимента. Однако в ряде колхозов района их технологические показатели, особенно сахаристость сусла одного и того же сорта, в значительной степени колеблются по годам и зависят от широтного расположения винпунктов (табл. 23).

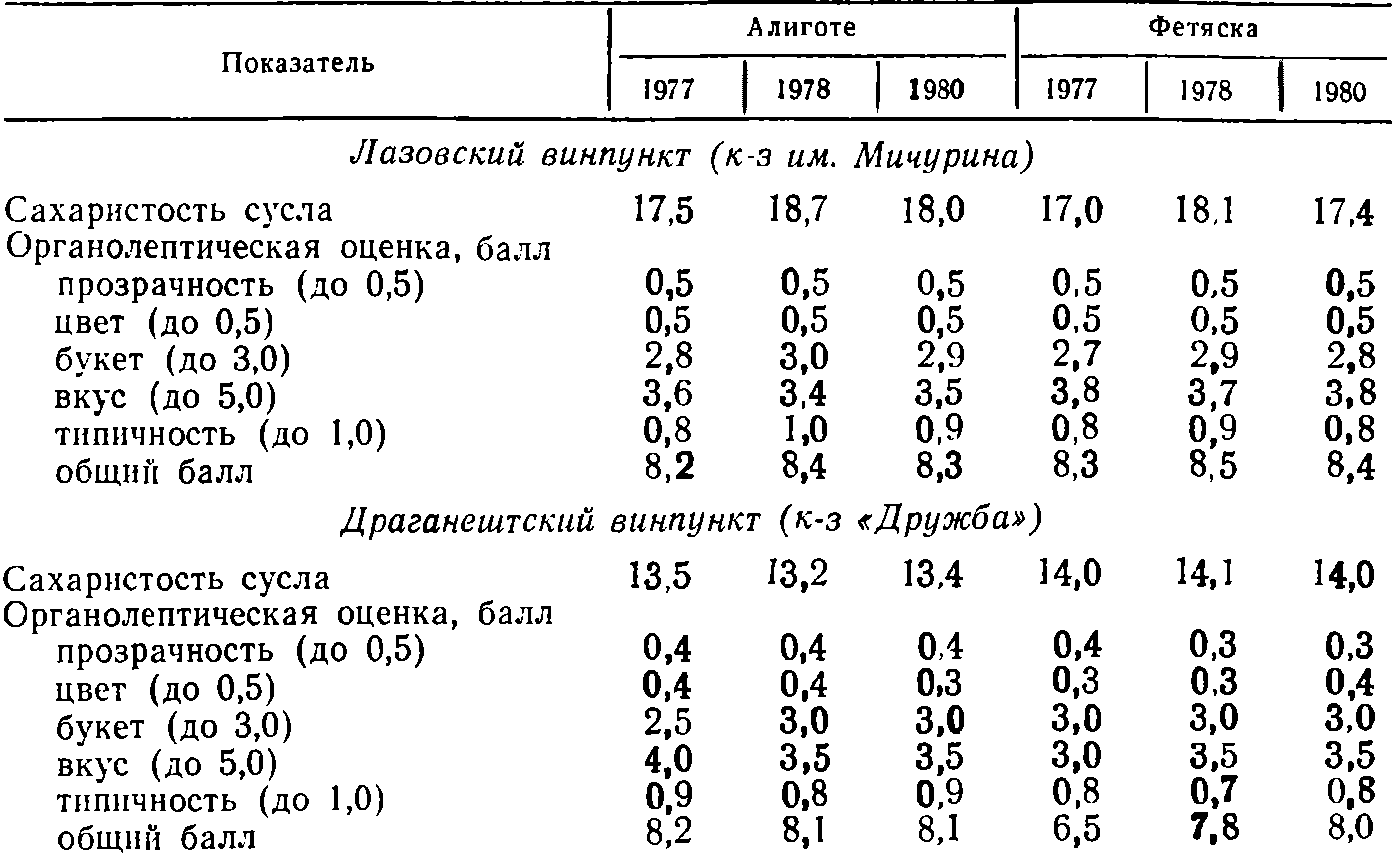

Такие же колебания наблюдаются и по качеству виноматериалов, полученных из различных сортов. Для примера взяты два соседних колхоза (им. Мичурина и «Дружба»), имеющие одинаковые сорта винограда и совершенно разную экономическую эффективность их выращивания (табл. 24). В отдельные годы один и тот же винпункт дает различную по качеству продукцию, зависящую в первую очередь от сахаристости сусла.

Таблица 23. Сахаристость основных сортов винограда на винпунктах Лазовского винзавода

Таблица 24. Влияние погодных условий на качество вин, приготовленных из технических сортов винограда по годам

Кроме того, если на обоих винпунктах из сорта Алиготе получали примерно одинаковую продукцию, то виноматериалы из Фетяски в колхозе «Дружба» значительно ниже по качеству, чем из продукции колхоза им. Мичурина. Но здесь уже вступают в силу другие факторы.

Колхоз им. Мичурина в 1977 и 1978 гг. начал уборку Фетяски 1—2 сентября. Если в 1977 г. сахаристость к концу уборки поднялась с 17 до 17,8%, то в 1978 г. она снизилась в этот период с 19,4 до 14 и 15,7% (табл. 25).

В 1980 г. колхоз им. Мичурина приступил к уборке Фетяски на 11 —12 дней позже (с 13.09) при сахаристости 13,5% в начале уборки — только после 20.09 она достигла базисной и к 25.09 превысила базисную — 17,6%. Следовательно, и эти сроки можно считать преждевременными для начала уборки, так как снижаются сахаристость и экономическая эффективность этого сорта. Идентичный анализ приведен и по Алиготе (см. табл. 25), который еще раз подтверждает, что погодные условия в период уборки, агротехника выращивания и сроки в значительной степени влияют на технологические и экономические показатели сортов винограда.

В свою очередь колхоз им. Ленина во все годы начинал уборку Фетяски позже, чем колхоз им. Мичурина, но сахаристость в начале уборки была ниже. Так, в 1977 г. сахаристость в колхозе им. Ленина 11.09 составляла 15,7% (в колхозе им. Мичурина — 17% 1.09) и достигла базисной только 19.09.

Таблица 25. Влияние погоды, широтного расположения хозяйств и сроков уборки на качество винограда (сорта Фетяска, Алиготе)

Следовательно, колхозу им. Ленина необходимо на уборку Фетяски на 18 дней больше, чем колхозу им. Мичурина.

В 1978 г. к уборке Фетяски приступили почти одновременно и сахаристость в колхозе им. Мичурина была выше. Однако к концу уборки она резко снизилась (с 19,4 до 16,7%), а в колхозе им. Ленина постепенно поднялась до 18,2*%. Чем же объяснить подобные факты? В 1978 г. сроки уборки совпали, а сахаристость в колхозе им. Ленина была значительно выше, чем в колхозе им. Мичурина, и вывод, сделанный по данным 1977 г. о том, что колхоз им. Ленина должен начинать уборку на 3 недели позже колхоза им. Мичурина, уже не подтверждается. В 1980 г. уборка Фетяски практически началась одновременно (1 —15.09) при низкой сахаристости в начале (13,5 и 15,1%) и середине уборки (15,4 и 15,0%). Только к 25.09 в колхозе им. Мичурина сахаристость повысилась до 17,6%, в соседнем так и осталась низкой — 15,9%. Необходимо учесть, что в колхозе им. Ленина более 50% виноградников расположены на холодных склонах.

На технологические и экономические показатели винограда, кроме сроков уборки, влияют широта размещения колхоза, особенности микрорайона, погодно-климатические условия года и периода уборки, агротехника выращивания и содержания насаждений. У определенного сорта, растущего и плодоносящего в одном и том же микрорайоне, сахаристость и средняя цена реализации совершенно разные. Вызывает сомнение достоверность определенных и обозначенных на карте микрозон и микрорайонов. Еще большие колебания в одних и тех же микрорайонах на одних и тех же сортах наблюдаются по урожайности с одного гектара.

Проследим, как влияет в этих микрорайонах агротехника выращивания на урожайность и сахаристость. В микрорайоне № 18 (см. главу 7) при одинаковых условиях почв, высоте над уровнем моря, крутизне склонов северо-восточной экспозиции урожайность Алиготе в колхозе им. Мичурина достигает 100 ц/га, сахаристость — 17,9%, в «Молдове» — соответственно 42,4 ц/га и 15,8%. Конечно, для сахаронакопления в колхозе «Молдова», который расположен на 30—40 км севернее колхоза им. Мичурина, начали уборку 15.09 при сахаристости винограда 13,8%, а в среднем получили 17,9%, так как окончили ее 1.10.70 г. Колхоз «Молдова» приступил к уборке 21.09.70 г. и окончил 24.09 при средней сахаристости 15,8%, то есть на 2,1% меньше, чем в колхозе им. Мичурина.

По журналу качественной оценки сорта Алиготе на участке № 28 в микрорайоне № 18 (колхоз им. Мичурина) виноградник 1968 г. посадки вступил в плодоношение на третий год и дал 100 ц/га. Это вполне возможно, так как плотность кустов достигает 100% при междурядье 2,5X1,5. Основная обработка механизирована, установлены опоры в виде двухпроволочной вертикальной шпалеры на второй же год после посадки, культура укрывная. Злостных сорняков и опасных болезней и вредителей не наблюдали, катаровку проводили регулярно. Кусты развиты нормально, прирост ежегодно мощный и здоровый.

В колхозе «Молдова» Алиготе в микрорайоне № 18 занимает всего 3 га в смеси с другими сортами (Фетяска, Шасла, Рислинг). Урожайность низкая, так как кусты посадки 1965 г. уже изрежены на 30—40%, угнетены милдью и листоверткой, на участке масса сорняков (пырей, свинорой и др.). Опоры капитальные, но проволока одна, за последние годы урожайность не превышала 40—42 ц/га при низком качестве продукции.

Таким образом, в абсолютно одинаковых почвенных, гипсометрических и орографических условиях урожайность и сахаристость винограда одного и того же сорта значительно колеблется из-за большой разницы в агротехнике выращивания и содержания насаждений. При рекомендации микрорайона под тот или иной сорт винограда необходимо ориентироваться на самые высокие показатели в сходных природных условиях других хозяйств одного района. Если в микрорайоне № 18 колхоз им. Мичурина получает 100 ц/га сорта Алиготе при 17,9% сахара, это значит, что колхоз «Молдова» в этих же условиях должен получать те же результаты, а не в 2,5 раза ниже по урожайности и на 2,1% — по сахаристости. Высокая агротехника в комплексе с природными условиями определяет качество и экономику отрасли в целом и сортов винограда в отдельности.

На современном этапе ученые и практики уже не сомневаются в необходимости широко и комплексно решать вопросы повышения качества урожаев, используя разнообразие экологических и экономических ситуаций. Однако до сих пор используются только утвержденные для зон и районов в целом районированные сортименты, адаптивные реакции которых детально не изучены в широком диапазоне экологических ситуаций, складывающихся в конкретных микрорайонах (почвенно-экологических участках).

Проводить микрорайонирование сортов винограда на территории административного района (на примере Лазовского) мы начали с установления равнозначных по условиям произрастания почвенно-экологических участков в каждом хозяйстве.

К. Стоев (1981) утверждает, что районирование и размещение сортов винограда (микрорайонирование) складывались исторически, когда положительный опыт закреплялся, а отрицательный отвергался. Районирование проводили методом «проб и ошибок», что в некоторых районах привело к созданию традиционных микрорайонов, обеспечивающих производство виноградно-винодельческой продукции высшего качества (например, Цинандали, Токай и др.). По данным К. Стоева, такой эмпирический метод районирования винограда является совершенно недостаточным. Даже там, где имеется тысячелетний опыт виноградарства и виноделия, могут быть выявлены неиспользованные возможности и доказана необходимость более целесообразного размещения сортов винограда, чем это было установлено практическим путем.