ГЛАВА 6. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Исполнительный механизм является составным звеном регуляторов непрямого действия и, как указывалось, управляет перемещением регулирующего органа под воздействием сигнала, полученного непосредственно или через усилитель от управляющего устройства. Так как управляющий сигнал может быть величиной электрической, гидравлической или пневматической, исполнительные механизмы, как и регуляторы, могут быть электрическими, гидравлическими и пневматическими. В документации заводов-изготовителей исполнительный механизм нередко называется сервоприводом, а если он оборудован электродвигателем — серводвигателем.

Нашей промышленностью выпускаются серводвигатели, оборудованные асинхронными двигателями однофазными с расщепленными полюсами статора (ДР и ПР), двухфазными (ИМ-2/120,

ИМТ-6/120) и трехфазными (ИЛ1Т-6/30, ИМТ-12/60 и др.). Выпускаются также различные соленоидные вентили. Для гидравлических струйных регуляторов выпускаются сервоприводы поршневые прямого хода (СПГП) и поршневые кривошипные (СПГК), а для пневматических регуляторов — регулирующие клапаны с мембранным и поршневым пневмоприводом.

В настоящей главе рассматриваются особенности устройства и принцип действия всех вышеуказанных типов сервоприводов.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Все электрические исполнительные механизмы выпускаются для систем позиционного или пропорционального регулирования. В соответствии с этим они разделяются на исполнительные механизмы позиционного и пропорционального регулирования.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОЗИЦИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

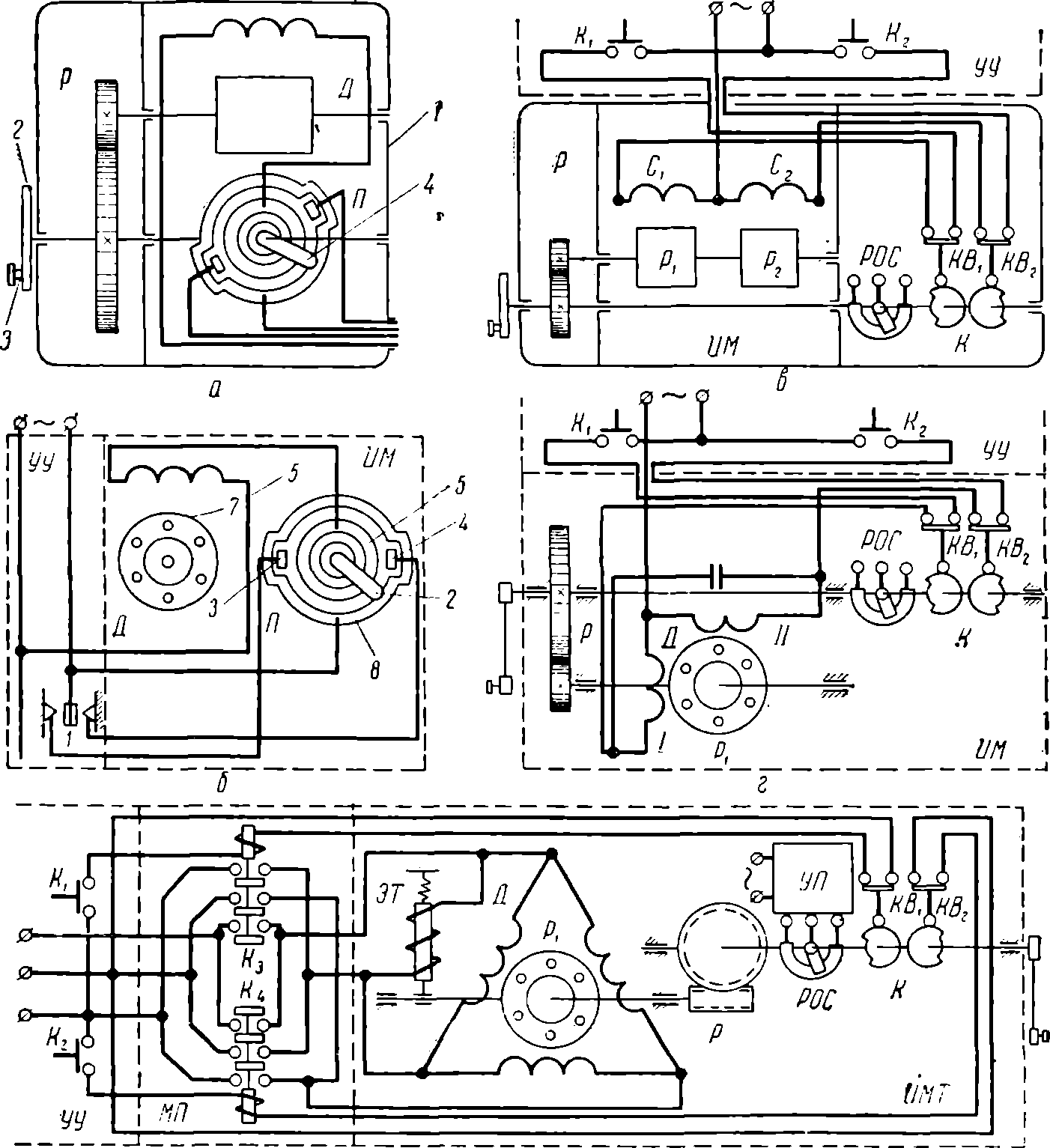

На рис. 20, а показана схема устройства исполнительного механизма двухпозиционного регулирования ДР-1. Он представляет собой чугунный литой кожух 1, являющийся опорой для подшипников валов короткозамкнутого ротора однофазного асинхронного двигателя Д с расщепленными полюсами статора и редуктора Р. На левом конце выходного вала редуктора насажен диск 2 с эксцентричным пальцем 3, к которому присоединяется регулирующий орган; на правом конце вала редуктора насажен ползун 4 блокирующего переключателя П.

На рис. 20,б представлена схема включения этого серводвигателя. Рассмотрим ее работу.

Подвижный контакт 1 замыкается влево или вправо управляющим устройством УУ регулятора позиционного регулирования и может иметь нейтральное положение. В нейтральном положении механизм переключателя отрегулирован так, что ползун 2 находится на контакте 3 или 4, и тогда обмотка 5 статора двигателя обесточена, ротор 7 неподвижен. Если контакт 1 замкнется вправо, то обмотка статора окажется под напряжением, вал ротора через редуктор сообщает вращение выходному валу, ползун 2 сходит с контакта 4 и, перемещаясь, входит в соприкосновение с токонесущей пластинкой 8; цепь двигателя остается замкнутой. После одного полуоборота ползун 2 сойдет на контакт 3, цепь разомкнется и двигатель остановится. Если контакт 1 замкнется влево, цепь окажется снова замкнутой, вращение выходного вала будет происходить в том же направлении до тех пор, пока ползун 2 не сойдет с токонесущей пластинки 6 на контакт 4.

Рис. 20. Электрические исполнительные механизмы:

а — схема устройства исполнительного механизма двухпозиционного регулирования ДР-1; б — электрическая схема включения исполнительного механизма ДР-1; в — схема устройства и включения исполнительного механизма пропорционального регулирования ПР-1; г — схема устройства и включения исполнительного механизма пропорционального регулирования ИМ-2/120; д — схема устройства и включения исполнительного механизма пропорционального регулирования ИМТ-6/30.

При первом полуобороте вала регулирующий орган пальцем диска открывается, а при втором закрывается.

Питание исполнительного механизма обеспечивается от сети напряжением 220 В с частотой 50 Гц; синхронная частота вращения двигателя 50π рад/с (1500 об/мин), потребляемая мощность 60 Вт. Частота вращения выходного вала редуктора до 0,1π рад/с (3 об/мин).

В технике находят также широкое применение исполнительные механизмы ДР, которые в отличие от ДР-1 имеют не только диск, но и шток и, следовательно, могут управлять регулирующими органами с поворотным и поступательным перемещением.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Широкое распространение получили исполнительные механизмы пропорционального регулирования следующих типов: ПР-1, ИМ-2/120, ИМТ-6/30 и др. Эту группу исполнительных механизмов часто называют также исполнительными механизмами постоянной скорости.

Рассмотрим работу выключателей и основные технические характеристики серводвигателя ПР-1. Выключатели КВ1, КВ2 и кулачковые механизмы К серводвигателя используются для регулирования угла поворота выходного вала в пределах от 0 до л рад (от 0 до 180°) и, следовательно, для перемещения регулирующего органа из одного положения в другое. Благодаря такой возможности ПР-1 легко настраиваются к объектам с самыми различными по крутизне характеристиками разгона.

Выключатели КВ1 и КВ2 включаются в рассечку проводов, подводящих ток к обмоткам статоров С1 и С2. Из схемы видно, что при замыкании управляющим устройством УУ регулятора контакта Κ1 или К2 питание статоров соответственно осуществляется через выключатели КВ1 и КВ2. При повороте вала на некоторый отрегулированный угол они размыкаются кулачками К; контакты выключателя KB1 выключают ИМ при одном крайнем положении регулирующего органа, а контакты выключателя КВ2 — при другом. Так как угол крепления каждого кулачка на валу и положение конечных выключателей относительно кулачков могут регулироваться вручную, механизм легко настраивается на нужную предельную величину перемещения регулирующего органа.

Двигатели механизмов ПР-1 унифицированы с двигателями механизмов ДР.

Частота вращения выходного вала, как и у механизмов ДР, у них может регулироваться сменой зубчатых колес редуктора (0,25—3 об/мин).

Довольно широкое распространение получили механизмы ПР,

отличающиеся от ПР-1 только тем, что они снабжены, кроме диска, штоком, и поэтому могут управлять регулирующим органом как с поступательным, так и с поворотным перемещением.

Исполнительный механизм ИМ-2/120* (рис. 20, г) состоит из двухфазного конденсаторного реверсивного двигателя Д, редуктора Р, реостата обратной связи РОС, конечных выключателей КВ, кулачковых механизмов К. На левом конце выходного вала насажен рычаг для соединения механизма с регулирующим органом.

Когда управляющее устройство УУ замыкает контакт Κ1, то напряжение из сети к первой обмотке статора подводится непосредственно, а ко второй обмотке — через конденсатор; вал ротора P1 вращается в одном направлении. При замыкании устройством УУ контакта К2 первая обмотка получает напряжение через конденсатор, а вторая — непосредственно от сети, и вал ротора P1 вращается в другом направлении.

* В числителе дроби указывается номинальный вращающий момент в кгс-м на выходном валу двигателя, а в знаменателе — время одного оборота того же вала в с.

Настройка предельного угла поворота выходного вала и работа конечных выключателей в механизме ИМ-2/120 осуществляются аналогично работе механизмов ПР-1. Питание исполнительного механизма обеспечивается от сети напряжением 220 В, частотой 50 Гц, потребляемая мощность 25 Вт.

К серводвигателям с двухфазным реверсивным асинхронным двигателем относится механизм ИМТ-6/120. Он имеет принципиальную схему устройства такую же, как механизм ИМ-2/120, но конструктивно отличается от него устройством редуктора и наличием штурвала для перехода на ручное управление регулирующим органом.

Серводвигатель ИМТ-6/30 (рис. 20, д) состоит из трехфазного асинхронного двигателя Д с короткозамкнутым ротором P1, электромагнитного тормоза ЭТ, двух червячных редукторов Р (на схеме показан один), устройства для перехода на ручное управление (на схеме не показано), реостата обратной связи РОС, конечных выключателей КВ и кулачковых механизмов К. На правый конец выходного вала редуктора насажен рычаг, соединяющий механизм с регулирующим органом. Для реверсирования двигателя в комплекте с ним применяется реверсивный магнитный пускатель МП.

При замыкании управляющим устройством УУ контакта Κ1 верхняя втягивающая катушка пускателя МП окажется под током, контактор К3 срабатывает, обмотки статора включаются в сеть, ротор P1 вращается в одном направлении. При замыкании устройством УУ контакта К2 срабатывает контактор К2 два нижних провода из сети к двигателю переключаются и ротор Р1 вращается в другом направлении. Так как втягивающие катушки пускателя МП последовательно включены с конечными выключателями КВ, то при крайних положениях регулирующего органа они обесточиваются путем размыкания последних и двигатель выключается.

Настройка предельного угла поворота выходного вала механизма достигается изменением углов крепления кулачков К на валу.

Электромагнитный тормоз ЭТ предназначен для сокращения инерционного выбега двигателя при отключении его от сети. При отключенном двигателе от сети пружиной тормоза тормозные колодки прижимаются к валу, а при включенном двигателе втягивающая катушка тормоза находится под напряжением и тормозные колодки силой электромагнита отводятся от вала.

Устройство и принцип действия серводвигателей ИМТ-12/60, ИМТ-25/60 и других с трехфазными асинхронными двигателями аналогичны устройству и принципу действия механизма ИМТ-6/30.

Напряжение питания всех этих механизмов 380/220 В; частота 50 Гц; потребляемая мощность 400—800 Вт.

Характерной особенностью всех исполнительных механизмов пропорционального регулирования является наличие реостата РОС (датчика положения), который предназначен для получения сигнала, пропорционального положению регулирующего органа. Таким образом, данный реостат позволяет использовать эти серводвигатели в системах пропорционального, изодромного, программного и другого вида регулирования. Датчик положения используется в САР не только в роли обратной связи, но и для подключения указателя положения регулирующего органа УП, рассматриваемого в следующей главе.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

В гидравлических струйных регуляторах (см. гл. 9) управляющий сигнал всегда является разностью между давлениями рабочей жидкости (воды, масла) в командных линиях. Поэтому гидравлические сервоприводы выполняют функцию преобразователей разности давлений рабочей жидкости в механическое перемещение регулирующего органа.

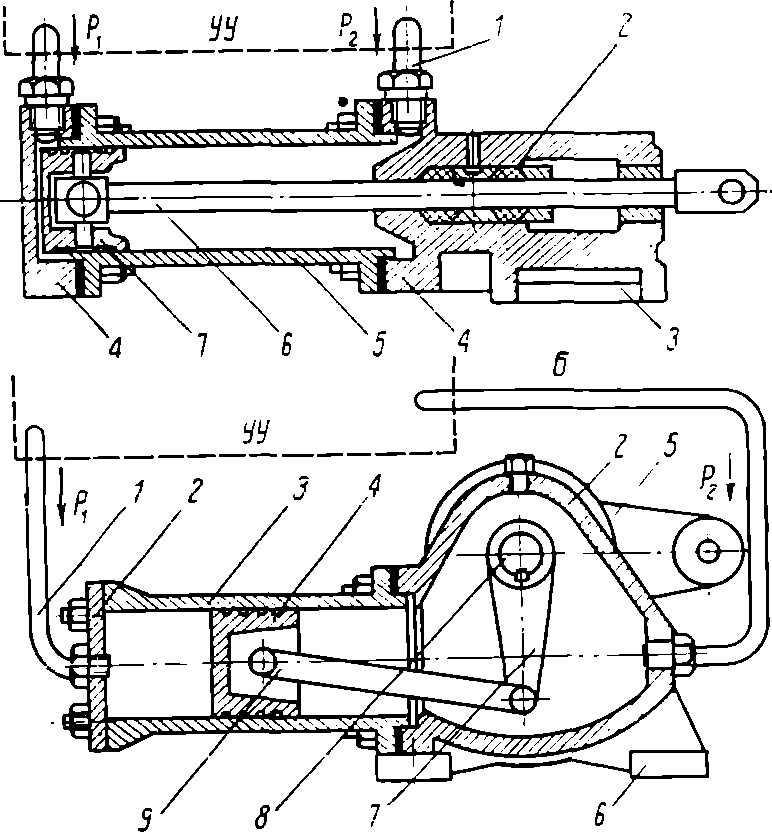

Исполнительный поршневой механизм прямого хода СПГП (рис. 21, а) состоит из цилиндра 5, крышек 4, поршня 7, штока 6, масляных трубок 1 (командных линий), основания 3 и сальника 2.

Рис. 21. Гидравлические исполнительные механизмы: а — устройство исполнительного механизма поршневого прямого хода СПГП; б — устройство исполнительного механизма поршневого кривошипного СПГК.

Разность давлений рабочей жидкости ρ1—р2 в командных линиях от управляющего устройства УУ регулятора преобразовывается в цилиндре в поступательное перемещение штока и регулирующего органа (на рисунке не показан), присоединяемого к нему.

Механизмы СПГП выпускаются с диаметром поршня в пределах от 65 до 150 мм и с ходом штока соответственно от 200 до 700 мм. Развиваемое усилие 3434—18326 Н (350—1970 кгс).

Исполнительный механизм поршневой кривошипный СПГК (рис. 21,б) состоит из цилиндра 3, поршня 4, шатуна 9, кривошипа 7, вала 8, рычага 5, крышек 2, масляных трубок 1 и основания 6.

Разность давлений рабочей жидкости p1—р2 в командных линиях от управляющего устройства УУ регулятора преобразуется в цилиндре в поступательное перемещение поршня и посредством кривошипно-шатунного механизма в угловое перемещение рычага, соединенного с регулирующим органом.

Механизмы СПГК выпускаются с диаметром поршня в пределах от 80 до 150 мм и с наибольшим крутящим моментом соответственно от 765,3 до 3139,3 Н-м (от 78 до 320 кгс·м).

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Пневматические исполнительные механизмы предназначены для преобразования управляющего сигнала (давления сжатого воздуха) регулятора в механическое перемещение регулирующего органа с помощью мембранного или поршневого привода.

В винодельческом производстве исключительно большое распространение получили исполнительные механизмы с мембранным приводом (МИМ), называемые также регулирующими клапанами с мембранным пневмоприводом.

На рис. 22 изображены механизмы с мембранным приводом типа 25-С-48 нж и 25-С-50 нж. Привод этих механизмов состоит из следующих основных частей: бугеля 1, мембраны 2, пружины 3, опорного диска 4, штока 5, сальника 6, смазочного устройства 7, указателя хода золотника вентиля и шкалы к указателю (на рисунке не показаны). Регулирующий клапан МИМ состоит из корпуса 8, верхней и нижней крышек 9, двух седел 10 (верхнего и нижнего), двух золотников 11, выполненных в виде пустотелых цилиндров с окнами.

Рис. 22. Регулирующий клапан с мембранным пневмоприводом.

Когда давление р сжатого воздуха от управляющего устройства УУ возрастает над мембраной, она прогибается и шток 5 с золотниками 11 перемещается вниз. С уменьшением давления над мембраной, наоборот, шток с золотниками усилием пружины перемещается вверх. При этом золотники клапана закрываются или открываются. Полное перемещение штока регулирующего клапана происходит при изменении давления воздуха от 14,7 до 93,2 кПа (от 0,15 до 0,95 кгс/см2).

Мембранный привод имеет линейную характеристику, т. е. зависимость между давлением воздуха и перемещением штока привода линейна. Пропорциональность командного давления ходу штока привода достигается подбором пружины и мембраны. Отклонение от прямолинейной характеристики не превышает 2% от полного хода золотника.

Исполнительные механизмы с поршневым пневмоприводом по сравнению с мембранными сложнее в изготовлении и поэтому в технике применяются редко. МИМы заменяют ими только тогда, когда требуется получить в системе регулирования большую величину перемещения регулирующего органа (максимальное перемещение поршня этого механизма 0,3 м).

При эксплуатации регулирующих клапанов в ряде случаев требуется установить золотник клапана в определенном положении. Для этой цели регулирующие клапаны выпускаются двух видов: открывающиеся при прекращении подачи воздуха (условное обозначение ВЗ — «Воздух закрывает») и закрывающиеся при прекращении подачи воздуха (условное обозначение ВО — «Воздух открывает»). Конструктивные элементы обоих видов клапанов совершенно одинаковы, но при сборке последних изменяется относительное расположение золотника и седел. Так, например, на рис. 22 клапан собран по типу ВЗ, а на рис. 23, а из тех же деталей он собран по типу ВО.

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ

Исполнительные механизмы выпускаются с регулирующими органами самого разного назначения и конструктивного оформления. Клапаны с золотниками в виде пустотелых цилиндров с окнами (рис. 23, а) предназначены для регулирования расхода невязких и некристаллизующихся жидкостей.

Рис. 23. Регулирующие органы:

а — клапан с золотниками в виде пустотелых цилиндров с окнами; б — игольчатый клапан; в — клапан со сплошными золотниками; г — поворотная дроссельная заслонка.

Клапаны со сплошными золотниками (рис. 23, в) используются для регулирования вязких, кристаллизующихся или коксующихся веществ. Поэтому золотники этих клапанов имеют плавные переходы без острых краев. Клапаны могут быть собраны как по типу ВЗ, так и по типу ВО.

Для регулирования сравнительно малых расходов при более тонкой регулировке применяются игольчатые клапаны (рис. 23,б).

Сочленение клапанов с пневмоприводами исполнительных механизмов может осуществляться с помощью тяги, тросовой связью, через кулачковый привод и непосредственно.

Мембранные и поршневые пневмоприводы могут также сочленяться с поворотными дроссельными заслонками (рис. 23, г). Заслонки обычно применяются для регулирования расхода жидкостей, пара или газа, протекающих в трубопроводах большого сечения.

Проходное сечение и величина относительного перемещения золотника регулирующих органов при максимальном расходе жидкости являются строго расчетными величинами. Расчет этих величин выполняется по специальной методике* и, как правило, на базе существующей или спроектированной технологической системы с выбранным источником напора, когда перепад давления в регулирующем органе может быть взят не произвольно, а как уже известная величина.

* В. М. Добкин и др. Автоматическое регулирование тепловых процессов. М., Госэнергоиздат, 1959; Б. Н. Пероров. Исполнительные устройства регулирования тепловыми установками. М., Госэнергоиздат, 1959 и др.