ГЛАВА 14. ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ РАСХОДА И КОЛИЧЕСТВА

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Расходом называется количество вещества, которое проходит по каналу (стеклопроводу, газоходу, трубопроводу) за единицу времени. Так как количество вещества выражается в объемных (м3, л, дал) и массовых (кг, г, т) единицах, то в технике измерений применяются единицы объемного (м3/с, дал/ч и т. п.) и массового (кг/с, т/ч и т. п.) расхода. В соответствии с системой единиц измерения «СИ» объемный расход измеряется в м3/с, массовый — в кг/с.

При пересчете измерений пользуются соотношениями:

- 1 м3/ч = 0,278 · 10-3 м3/с; 1 дал/ч = 0,278 · 10-5 м3/с; 1 л/ч = = 0,278-10-6 м3/с;

- 1 кг/ч = 0,278 · 10-3 кг/с; 1 т/ч = 0,278 кг/с; 1 кг/мин = 16,6 7· * 10-3 кг/с.

Трудно назвать производственные процессы, в которых не применялся бы контроль расхода и количества вещества. Например, расход виноматериалов контролируется в установках непрерывного брожения, в спаренных установках получения Советского шампанского, в непрерывно действующих установках получения коньячного спирта. На винзаводах невозможно также обойтись без учета массы винограда, материалов для оклейки вин и т. д.

Устройства, предназначенные для измерения расхода и количества вещества, называются приборами контроля расхода и количества.

Приборы контроля расхода и количества по назначению разделяются на три основные группы:

- расходомеры — для измерения расхода вещества;

- счетчики — для измерения количества вещества;

- весы — для измерения количества веществ взвешиванием.

РАСХОДОМЕРЫ

С помощью расходомеров измеряется расход жидких, парообразных и газообразных веществ. В зависимости от используемых методов измерения применяются следующие основные виды расходомеров: переменного перепада давления (дроссельные) , постоянного перепада давления (ротаметры); индукционные (электрические), переменного уровня и др.

РАСХОДОМЕРЫ ПЕРЕМЕННОГО ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ (ДРОССЕЛЬНЫЕ)

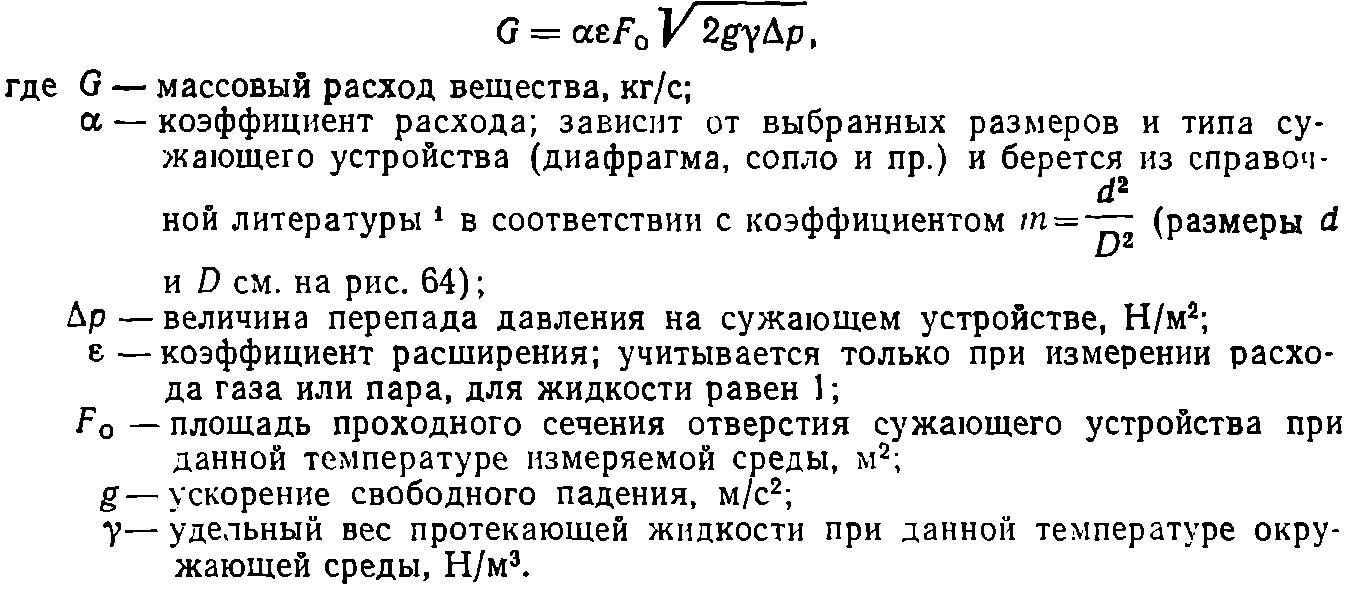

Принцип действия дроссельных расходомеров основан на измерении изменения потенциальной энергии вещества, протекающего через искусственно суженное проходное сечение канала расхода (рис. 63, а). При прохождении вещества по трубе / в месте сужающего устройства 2 происходит сужение и увеличение скорости струи, что приводит к частичному преобразованию потенциальной энергии в кинетическую. В результате изменения потенциальной энергии вещества на сужающем устройстве появляется перепад давления Δρ=ρ1—p2, который можно измерить с помощью дифманометра 3.

По величине Δρ массовый расход вещества с достаточной точностью можно определять из основанного на законе сохранения энергии Бернулли соотношения

См., например, К. А. Миронов, Л. И. Шипетин. Теплотехнические измерительные приборы. М., Машгиз, 1959 и др.

Таким образом, расход вещества по каналу находится в квадратичной зависимости от перепада давления на сужающем устройстве.

Рис. 63. Расходомер переменного перепада давления: а — схема действия; б — схема комплекта расходомера.

На рис. 63, б демонстрируется также дроссельный метод измерения расхода вещества, но в этом случае учет расхода не вычисляется по перепаду давления, а осуществляется автоматически с помощью сужающего устройства 1, вспомогательных устройств 2, дифманометра 3, вторичного прибора 4.

Описанный комплект приборов принято называть расходомером переменного перепада давления или дроссельным расходомером.

Рассмотрим конструктивные особенности составных групп приборов этого расходомера, кроме дифманометров, так как они описаны в гл. 13.

Сужающие устройства.

Наиболее распространенными типами сужающих устройств являются нормальные диафрагмы, нормальные сопла и трубы Вентури.

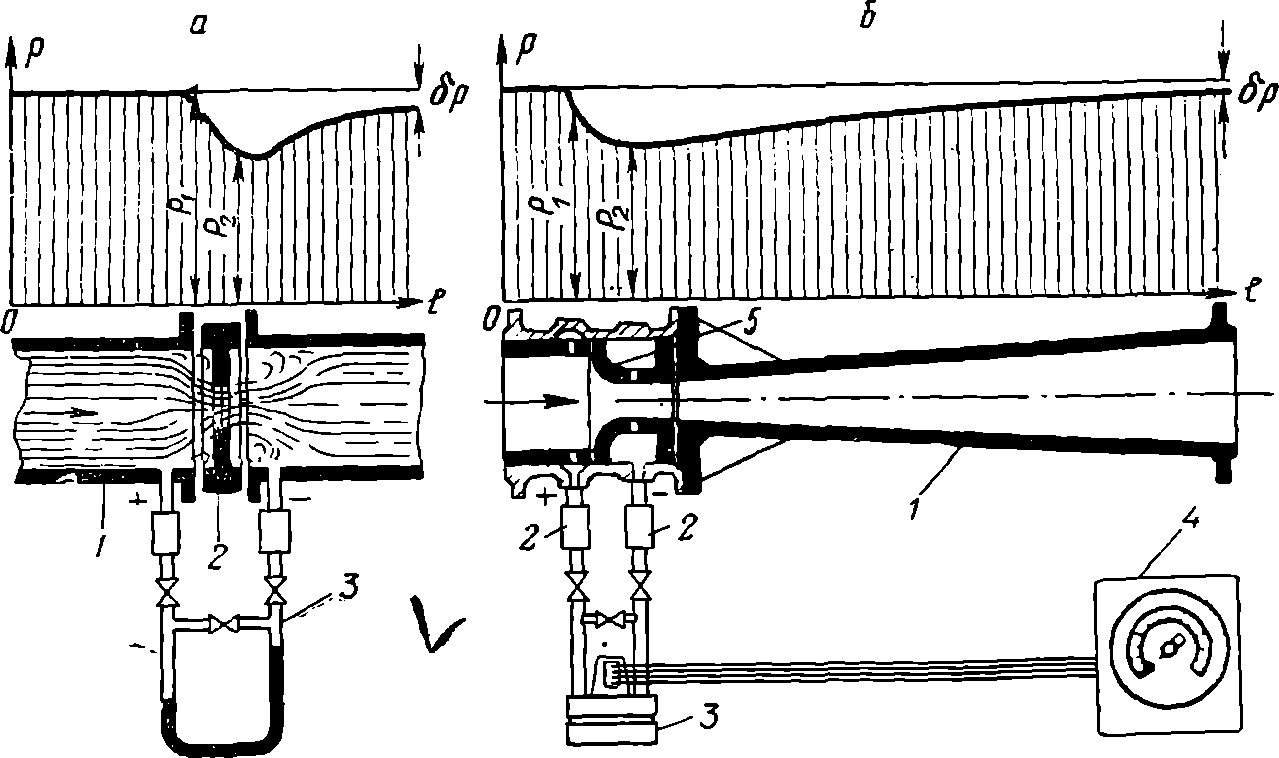

По способу отбора импульсов давления нормальные диафрагмы и сопла разделяются на камерные и бескамерные (дисковые).

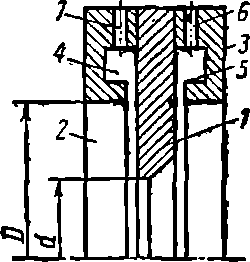

Нормальная камерная диафрагма (рис. 64, в) состоит из дисковой диафрагмы 1 и кольцевых дисков 2 и 3, которые в герметическом соединении образуют две кольцевые камеры: плюсовую 4 и минусовую 5. Отбор давлений от диафрагмы в импульсные трубки дифманометра производится посредством отверстий 6 и 7.

Рис. 64. Сужающие устройства:

а — камерная диафрагма ДН-64; б — нормальная бескамерная диафрагма; в — нормальная камерная диафрагма; г — нормальное сопло; д — дисковое сопло; е — камерное сопло.

Благодаря кольцевым камерам в приборе достигается усреднение давлении по окружности трубопровода, что обеспечивает более точное измерение перепада давления. Кроме того, для уменьшения погрешности измерений проходное отверстие диафрагмы со стороны входа струи жидкости имеет цилиндрическую острую кромку под углом 90°, а на стороне выхода — расточку на конус под углом 45° Острота кромки по всей окружности делается такой, чтобы падающий на нее луч света не получал отражения.

Материалом для изготовления диафрагм служит нержавеющая сталь, бронза или латунь, а для кольцевых дисков — углеродистая сталь.

Нашей промышленностью изготовляются камерные диафрагмы типа ДН-64 (рис. 64,а) для трубопроводов диаметром 50—400 мм на рабочие давления до 25—64 кгс/см2. Основная погрешность приборов 0,5—1%.

Если диаметр трубы расхода меньше 50 мм, в линию может встраиваться участок 1 трубопровода с внутренним диаметром 50 мм и длиной не менее 1 м. Сужающее устройство в этом случае устанавливается посредине участка.

Нормальные бес камерные диафрагмы (рис. 64, б) изготовляются с соблюдением всех требований, которые предъявляются к изготовлению камерных диафрагм.

Дисковые и камерные сопла изображены на рис. 64,д и е соответственно. Сопло 1 этих приборов представляет собой короткую насадку цилиндрической формы с очень плавным переходом от торцевой поверхности к цилиндрической части проходного отверстия.

Нормальные сопла (рис, 64, е) выпускаются малыми сериями для труб с диаметром 80, 105, 130, 150, 173, 195 и 217 мм и рассчитаны на давление до 200 кгс/см2. Применяются при измерении больших расходов пара высокого давления.

Труба Вентури (см. рис. 63,6) состоит из насадки 5 в виде сопла и диффузора 1 (конической расширяющейся части).

Чтобы дать некоторую сравнительную оценку описанным типам сужающих устройств, сравним графики распределения статического давления р по длине струи 1 в дисковой диафрагме (рис. 63, а) и в трубе Вентури (рис. 63, б).

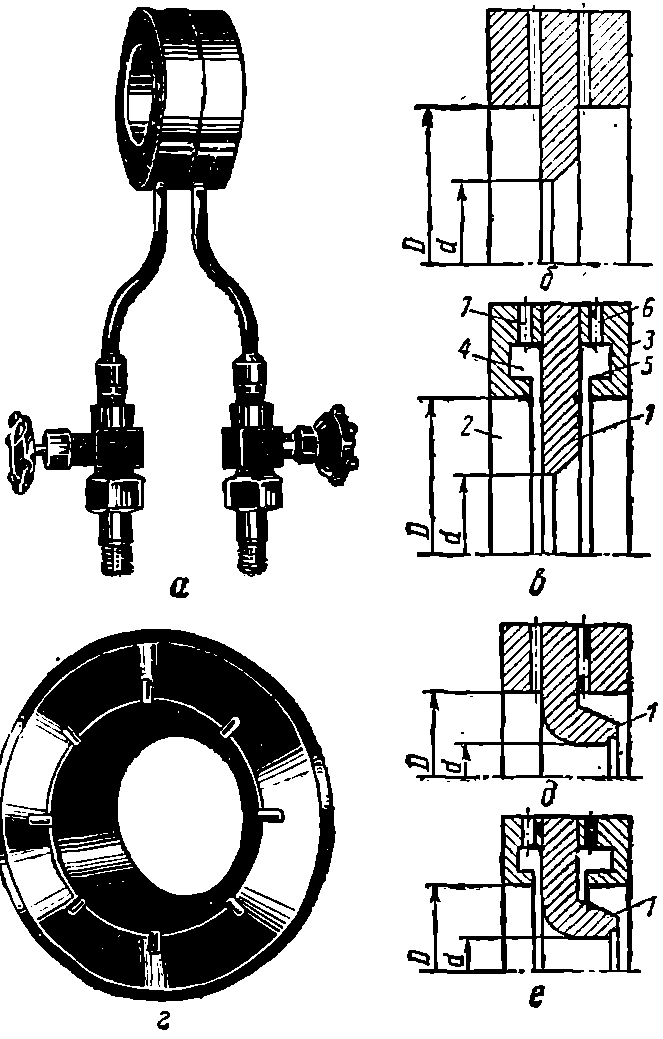

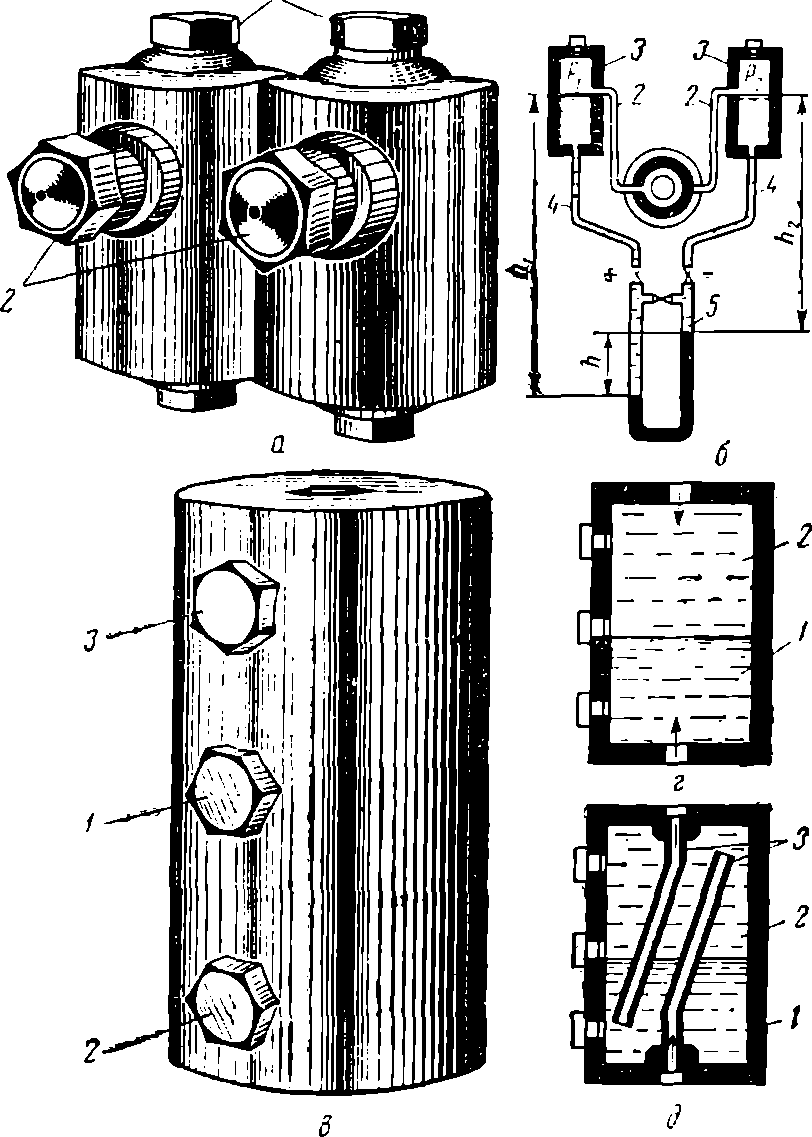

Рис. 65. Вспомогательные устройства расходомеров переменного перепада давления:

а — литые конденсационные сосуды П-355; б — схема устройства и действия конденсационных сосудов П-355; в — разделительные сосуды П-241; г — схема разделительного сосуда П-241; д — схема разделительного сосуда П-236.

За счет подпора (удара) давление струи на стенку трубопровода перед диафрагмой возрастает до максимальной величины р1, а за диафрагмой, в точке предельного сужения струи, понижается до минимума. Затем вследствие расширения струи давление снова возрастает, но не достигает прежнего значения на величину остаточных потерь δρ (потери давления на трение, завихрение струи и удар). График распределения давления в трубе Вентури имеет иной характер и близок к форме прибора. В связи с этим трубы Вентури и сопла дают значительно меньшие остаточные потери давления и точность измерения у них выше, чем у диафрагм. Однако изготовление сопел и труб Вентури связано с трудностями точного выполнения формы по предварительно изготовленному шаблону. Кроме того, они имеют сравнительно большие габаритные размеры и массу. Поэтому в технике измерений многих отраслей промышленности в качестве сужающего устройства, как правило, выбирается нормальная диафрагма.

Расчет и установка сужающих устройств производится в соответствии с «Правилами 28-64 измерения расхода жидкостей, газов и паров стандартными диафрагмами и соплами».

Вспомогательные устройства.

К вспомогательным устройствам расходомеров переменного давления относятся конденсационные и разделительные сосуды.

Конденсационные сосуды применяются при измерениях расхода пара. Рис. 65,б иллюстрирует назначение и конструкцию этих устройств. Пар от нормальной диафрагмы 1 поступает по трубкам 2 в конденсационные сосуды 3 и здесь конденсируется. Конденсат заполняет импульсные трубки 4 дифманометра 5. Высота столбика ртути не является мерой перепада давления p1—р2, так как этот столбик уравновешивает не только его величину, но и высоту некоторого столбика конденсата h1—h2=h. Следовательно, измеряемый параметр во всех случаях будет находиться по формуле

Таким образом, назначение конденсационных сосудов в том, чтобы даже при самых резких перепадах давления стабилизировать поправку hγк для возможности учета ее в каждом отдельном измерении. Стабилизация поправки (сохранение или выравнивание столбиков h1 и h2) достигается благодаря более интенсивному конденсированию пара в сосудах, чем это происходило бы в самих импульсных трубках.

На рис. 65, а показаны литые чугунные конденсационные сосуды типа П-355, рассчитанные на давление 16 кгс/см2. Во избежание ошибок при измерении необходимо, чтобы оба сосуда были расположены строго на одной высоте. Для этого конструкция устройства выполнена парной с жестким соединением обоих сосудов. Пробки 1 служат для удаления возможного скопления воздуха, а пробки 2 — для подключения импульсных трубок дифманометра.

Разделительные сосуды используются при измерении расхода жидкостей вязких и разрушающе действующих на детали измерительных приборов. Установка этих устройств производится в рассечку соединительных трубок между сужающим устройством и дифманометром.

Половина объема разделительного сосуда (рис. 65,г),

соединительные трубки и дифманометр (они располагаются ниже сосудов) заполняются разделяющей (предохранительной) жидкостью 1. В качестве последней применяются вода, раствор глицерина, вазелиновые масла и другие жидкости, которые не вступают в химическую реакцию с измеряемой средой. Данная схема соответствует случаю, когда измеряемая жидкость 2 (спирт, виноматериал, сусло и пр.) легче предохранительной.

На рис. 65, в представлен общий вид серийно выпускаемого чугунного разделительного сосуда типа П-241. Контрольные пробки 1 и 2 служат для установления в сосудах системы измерения одинакового уровня разделяющей жидкости, а пробка 3 — для удаления воздуха.

Схема на рис. 65, д показывает устройство разделительного сосуда типа П-236, применяемого в случае, когда единица объема измеряемого вещества 1 больше веса единицы объема предохранительной среды 2. Внутри таких сосудов в отличие от устройств П-241 применяются трубки 3.

Вторичные приборы.

В автоматизации производственных процессов виноделия из вторичных приборов дроссельных расходомеров наибольшее распространение получили электронные автоматические самопишущие и показывающие дифференциальнотрансформаторные приборы типа ЭПИД (автокомпенсаторы). Они нашли применение для автоматического контроля расхода и давления пара и уровня воды в котельных установках, расхода виноматериалов в установках для производства шампанского в непрерывном потоке и т. д.

На рис. 66, а и б приведены общий вид и принципиальная схема автокомпенсатора ЭПИД-01 в комплекте с мембранным дифманометром ДМ-6. Схема состоит из трех одинаковых дифференциально-трансформаторных датчиков I, II, III, из них I и II установлены в автокомпенсаторе. Первичные катушки датчиков A, A1 и А2 соединены последовательно в одну цепь, питающуюся током от силового трансформатора СТ электронного усилителя ЭУ. Вторичные двухсекционные обмотки Б2, С2, C1, Б1 и БС также соединены последовательно и подключены к электронному усилителю зажимами 1 и 2.

С помощью специального механизма настройки сердечник I датчика, служащего для установки электрического нуля, вручную перемещают внутри катушки так, что при среднем положении сердечников во II и III датчиках э.д. с. вторичных обмоток равны и взаимно компенсируются как встречно направленные. В результате на входе усилителя ЭУ напряжение равно нулю.

При изменении перепада давления p1—р2 (расхода) сердечник датчика дифференциального манометра ДМ-6 смещается от среднего положения; при этом в секциях Б и С вторичной обмотки индуктируются разные по величине э.д. с., между зажимами 1 и 2 усилителя ЭУ возникает напряжение, величина и фаза которого зависят от величины и направления перемещения сердечника. т, е. от увеличения или уменьшения контролируемого расхода. Усилитель напряжения УН и усилитель мощности УМ усиливают поданный электрический импульс до величины, необходимой для приведения в действие реверсивного двигателя РД.

Рис. 66. Электронный автоматический самопишущий и показывающий дифференциально-трансформаторный прибор ЭПИД:

а — общий вид; б — принципиальная схема; в — схема интегратора.

Вал этого двигателя вращается в ту или другую сторону до тех пор, пока существует напряжение, вызванное отсутствием равновесия схемы.

От вращающегося вала двигателя РД через лекало Л перемещаются сердечник внутри катушки II датчика, а с помощью систем рычагов (показаны пунктиром) —перо и стрелка указывающей части прибора. При достижении сердечником такого положения, что э.д. с. цепи вторичных обмоток станут равными, наступит новое равновесие схемы и двигатель РД остановится. Дисковая диаграммная бумага приводится во вращение синхронным двигателем СД через редуктор. Частота вращения 0,232Х10-4π рад/с (1 об/сутки).

Для проверки правильности работы прибора имеется контрольная кнопка К, в результате включения которой вторичные обмотки I и III датчиков закорачиваются (отключаются) и электронный усилитель ЭУ может получить питание только от /7 датчика. При замкнутой от руки кнопке К и исправном состоянии прибора двигатель РД срабатывает и перемещает стрелку к контрольной отметке, соответствующей примерно 70 % верхнего предела шкалы.

Промышленностью выпускаются также приборы ЭПИ Д-04, оснащенные интегратором (рис. 66, в), предназначенным для суммирования расхода вещества за отчетный период времени. Интегратор состоит из источника питания ИП (селенового выпрямителя), электромагнитной муфты ЭМ и роликового счетного механизма СМ.

Электромагнит 1 муфты и контактные кольца 3, 4, 5 насажены на ось 6 и изолированы от нее. Кольцо 3 составлено из двух изолированных полуколец. Контактная щетка 7 закреплена неподвижно, а щетка 3 — подвижно. Она имеет кинематическую связь (показана пунктиром) со стрелкой прибора. Ось 6 приводится во вращение синхронным двигателем СД с редуктором (см. рис. 66,б), частота вращения 0,1л рад/с (3 об/мин).

Механизм СМ состоит из комплекта цифровых роликов (на рисунке в окошках видны только нанесенные на ролики цифры). Последние получают вращательное движение от оси якоря 2 муфты ЭМ и связаны десятичной передачей. Это означает, что если первый (крайний правый) совершит один оборот, второй повернется на 1/10, третий на 1/100 и т. д. В соответствии с этим при работе прибора ЭПИД-04 показание интегратора снимается чтением числа слева направо, например 14051 м3/ч.

Принцип действия интегратора заключается в следующем. Пусть стрелка прибора показывает «нуль», щетки 7 и 8 расположены под углом π рад (180° — позиция, соответствующая рисунку) и ось 6 вращается. При таком условии кольцо 3 не может замкнуть цепь тока катушки электромагнита и ось механизма СМ остается неподвижной. При смещении стрелки прибора с нулевой отметки угол между щетками станет меньше 180°. В результате через полукольца 3, щетки 7, 8 и кольца 4, 5 будут посылаться импульсы тока определенной продолжительности в катушку электромагнита, и механизм СМ начнет суммирование расхода вещества, измеряемого прибором.

Разумеется, что чем больше угол отклонения стрелки прибора, тем меньше становится между щетками угол, тем более продолжительными оказываются импульсы тока в электромагнитной муфте. Поэтому время работы механизма СМ и его показания за отчетный период будут соответствовать значению расхода.

На рис. 67, а представлен общий вид прибора ЭПИД-04.

Рис. 67. Вторичные приборы:

а — автокомпенсатор ЭПИД-04; б — электронный автоматический малогабаритный показывающий прибор ЭПВИ с вращающейся шкалой; в — электронный автоматический миниатюрный самопишущий показывающий и регулирующий прибор МСИР; г — электронный автоматический малогабаритный по называющий и регулирующий прибор ДПР.

Технические данные прибора следующие: основная допустимая погрешность показаний 1%; время прохождения стрелкой рабочей части шкалы не более 15 с, питание от сети переменного тока 220 В, потребляемая мощность 75 В-А; погрешность интегратора 1% от показаний прибора в пределах 20—50% шкалы; габаритные размеры 420x506x344 мм; масса не более 35 кг.

Приборы ЭПИД, оборудованные трехпозиционным регулирующим устройством (ЭПИД-02 и ЭПИД-05) или пневматическим регулирующим устройством типа 04 (ЭПИД-03 и ЭПИД-06), используются как автоматические регуляторы расхода, давления и уровня вещества.

На принципе использования рассмотренной дифференциально-трансформаторной передачи прибора ЭПИД созданы электронные автоматические малогабаритные показывающие сигнализирующие или регулирующие вторичные приборы ЭПВИ с вращающейся шкалой (рис. 67,б), МСИР (рис. 67,в), ДПР (рис. 67,г). Принципиальные схемы устройства всех этих автокомпенсаторов аналогичны схеме прибора ЭПИД.

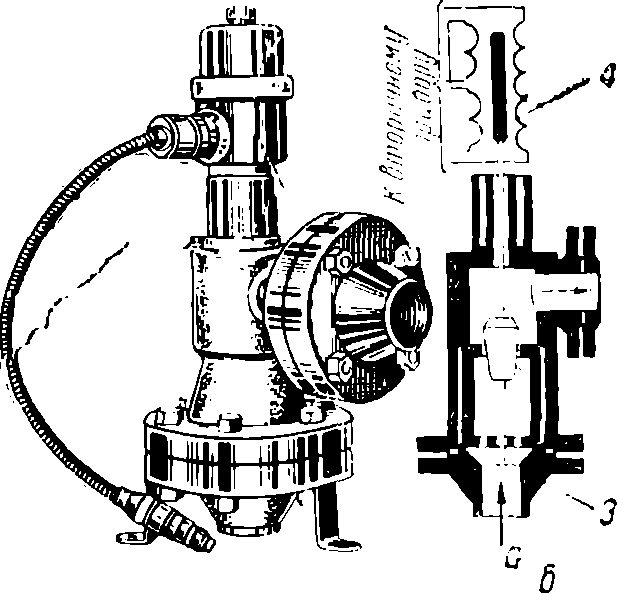

Рис. 69. Ротаметр с дистанционной передачей показаний РЭДС7:

а — внешний вид; б — схема устройства.

Прибор PC-3А имеет предел измерения до 0,06 м3/ч, длину шкалы 50 мм, габаритные размеры 25X35X100 мм; массу 0,5кг.

Выпускаются также стеклянные ротаметры типов РС-3, PC-5, РС-7, у которых пределы измерения по воде соответственно составляют: 1,5—34; 16—400; 160—3000 л/ч.

Ротаметр с дистанционной передачей показаний типа РЭДС7 (рис. 69) состоит из кольцевой диафрагмы 1, поплавка 2, корпуса 3 и дифференциальнотрансформаторного датчика 4.

При работе ротаметра положение сердечника датчика находится в пропорциональной зависимости от расхода измеряемого вещества.

Приборы РЭДС7 могут работать со всеми вторичными приборами, описанными в данном подразделе.

Основная допустимая погрешность комплекта (датчика и вторичного прибора) 2,5% от максимального значения шкалы вторичного прибора, максимальное рабочее давления 4 кгс/см2; пределы измерения по воде 80—2500 л/ч; габаритные размеры 275X447 мм.

ИНДУКЦИОННЫЕ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ) РАСХОДОМЕРЫ

Для непрерывного автоматического измерения электропроводных жидкостей, различного рода растворов в закрытых и полностью заполненных трубопроводах в настоящее время широко используются индукционные расходомеры.

На рис. 70 показан индукционный расходомер ИР-11 (новая разработка). Он состоит из датчика (рис. 70, а и в) и измерительного блока — вторичного прибора (рис. 70, б и г).

Датчик состоит из электромагнита 1 и трубопровода 2, изготовленного из изоляционного материала. В тело трубопровода диаметрально противоположно встроены два электрода 3. Прибор монтируется в рассечку трубы измеряемого расхода. К электродам с помощью линии связи подключается измерительный блок.

Рис. 70. Индукционный расходомер ИР-11: а — датчик; б — измерительный блок (вторичный прибор); в — схема датчика; г — схема измерительного блока.

Расходомер действует следующем образом. Под действием сильного электромагнитного поля в измеряемой струе жидкости 4, как и в любом другом движущемся проводнике, индуктируется э. д. с. Величина этой э. д. с. пропорциональна скорости движения проводника, а следовательно, и измеряемому расходу вещества. В измерительном блоке э. д. с. усиливается усилителем и измеряется соответствующим измерительным устройством, шкала которого проградуирована в единицах расхода.

Приборы ИР-11 выпускаются с диаметрами условных проходов 10, 15, 25, 40, 50, 80 мм. Верхний предел измерения 0,32— 160 м3/ч: основная погрешность 1,6%, питание от сети переменного тока 220 В; потребляемая мощность не более 500 В · А. Габаритные размеры измерительного блока 539X233X160, датчика 600X310X272 мм. Масса измерительного блока 13, датчика 32 кг.

По сравнению с рассмотренными выше расходомерами индукционные приборы имеют целый ряд ценных преимуществ: они безынерционны; датчики приборов не имеют выступающих внутрь трубопровода частей, сужений и их можно монтировать в непосредственной близости от регулирующих органов и изгибов трубопроводов; на результат измерения не влияет наличие взвешенных частиц и пузырьков газа в измеряемой среде и т. д.

РАСХОДОМЕРЫ ПЕРЕМЕННОГО УРОВНЯ

Принцип действия расходомеров переменного уровня основан на том, что расход жидкости, помещенной в сосуде, при истечении из него через отверстие строго определенного профиля находится в пропорциональной зависимости от уровня заполнения сосуда.

На рис. 71,а и б приводится внешний вид и схема датчика расходомера переменного уровня типа РМ-1.

Рис. 71. Расходомеры переменного уровня:

а — внешний вид датчика расходомера РМ-1; б — схема устройства датчика расходомера РМ-1; в — схема непрерывно действующего сульфодозатора СД-2.

В прямоугольном сосуде 1 имеется перегородка 2 с отверстием 3, называемым щелью пропорционального слива. Перед щелью в специальном кожухе 4 установлена пьезометрическая трубка 5 (измерительный элемент). Кожух 4 предназначен для защиты трубки от влияния динамического напора на величину гидростатического давления в ней. Датчик монтируется фланцевым соединением в рассечку трубы измеряемого расхода. При работе прибора нижний конец трубки 5 должен находиться на уровне нижнего края щели 3. Для установки его на нужный уровень служит регулировочная гайка 6. К измерительному элементу по соединительной линии 8 подведен сжатый воздух строго определенного давления.

Действие датчика заключается в том, что в импульсной трубке 7 создается давление воздуха, пропорциональное уровню измеряемой жидкости в пьезометрической трубке. Так как уровень жидкости до перегородки пропорционален расходу ее через щель, то выходной сигнал измерительного элемента, измеряемый дифманометром в комплекте со вторичным дифференциально-трансформаторным прибором, является мерой расхода вещества.

Технические данные прибора РМ-1 определяются совершенством измерительного комплекта. Габаритные размеры датчика 580X280X800 мм.

В виноделии для сульфитирования сусла перед отстаиванием применяется непрерывно действующий сульфодозатор типа СД-2 (рис. 71,в), который является разновидностью расходомеров переменного уровня.

Принцип действия аппарата следующий. Сусло из суслосборника через конус с насадкой 1 и раструб 2 поступает в отстойные емкости. С изменением уровня сусла в суслосборнике пропорционально изменяются расход его через насадку и давление в камере 3. Разрежение воспринимается мембранным измерительным элементом 4. Так работает расходомерная часть аппарата.

Дозирующая часть действует в следующей последовательности. Сернистый ангидрид (SO2) из баллона после редуктора под давлением 176 кПа (1,8 кгс/см2) поступает в камеру 5 под пружинный клапан 6. Чем больше расход сусла, тем больше разрежение и степень открытия клапана, управляемого усилием мембраны. Настройка соотношения расходов сусла и SO2 осуществляется вращением винта 7 игольчатого клапана относительно шкалы (на рисунке не видна).

В заключение укажем, что с помощью всех рассмотренных в данном подразделе приборов, кроме расходомеров переменного уровня, можно вести измерения с установленной точностью только при условии, что труба расхода заполнена жидкостью на полное ее сечение.