Выбор способа фильтрования.

Современные фильтры для вина основаны на механизмах двух типов.

- Освобождение от мутящих частиц путем сорбции, притяжения их фильтрующим материалом, поры которого по размеру больше частиц мутящего вещества. Происходящий процесс можно охарактеризовать так: сначала из фильтра выходит прозрачное вино, а затем все более мутное; оно становится тем мутнее, чем больше в нем взвешенных частиц и чем тоньше масса фильтрующего материала.

- Фильтрование отсеиванием, основанное на задержании частиц порами, которые меньше мутящих частиц, на поверхности фильтрующего слоя или внутри канальцев благодаря их извилистости или сужениям. Фильтруемая жидкость по мере фильтрации выходит все более прозрачной и когда достигнет полной прозрачности, то все дальнейшие фракции ее сохраняют. Результат не зависит от массы взвешенных частиц и массы фильтрующего материала, разумеется, если вся поверхность покрыта фильтрующим слоем.

Фильтрование путем сорбции, по-видимому, особенно проявляется при фильтрации через целлюлозу, а путем отсеивания — при прохождении жидкости через ткань, покрытую инфузорной землей. Но между этими двумя теоретически разграничиваемыми случаями существуют, очевидно, всевозможные промежуточные ступени. Крупные частицы могут задерживаться порами меньших размеров, чем частицы мути, а мелкие сорбцией. Сорбционный фильтр может задерживать частицы, превышающие размер пор, а задержанные частицы, забивая поры, в свою очередь способны задерживать более мелкие частицы. Мы уже знаем, что можно постепенно переходить от фильтрации путем сорбции к фильтрации отсеиванием, добавляя все больше асбеста к целлюлозе или уплотняя ее.

Практически очень важно, что большинство видов мутей, встречающихся в вине (с достаточной кислотностью), пусть даже весьма различных по характеру, сорбируются и, следовательно, задерживаются целлюлозой. Фильтрующие слои, образуемые целлюлозой, могут даже при больших размерах пор дать полное осветление вина, так как они задерживают муть, притягивая к волокнам мельчайшие частицы так же хорошо, если не лучше, как и просеивающие фильтры, у которых поры, конечно, гораздо мельче. Таким образом, из того факта, что сорбирующие фильтры дают наилучшую прозрачность, не следует заключить, что их поры мельче; напротив, они гораздо крупнее.

Фильтрация просеиванием требует, чтобы поры были возможно мельче и задерживали некоторые коллоидные частицы, пе поддающиеся адсорбции целлюлозой, главным образом слизистые вещества. Удаление этих защитных коллоидов не отражается на качестве вина, по крайней мере в большинстве случаев, но может снизить в дальнейшем устойчивость прозрачности.

Результатом этого резкого различия в размерах пор является то, что производительность сорбирующих фильтров значительно выше, чем просеивающих, для одного и того же вина и для одинаковой величины поверхности и давления. Кроме того, их засоряемость, т. е. постепенное уменьшение производительности, у сорбирующих фильтров значительно слабее, поскольку их поры не закупориваются, а происходит небольшое уменьшение их диаметра адсорбированными частицами, а также потому, что сильно засоряющие слизистые вещества проходят в сорбирующих фильтрах гораздо легче.

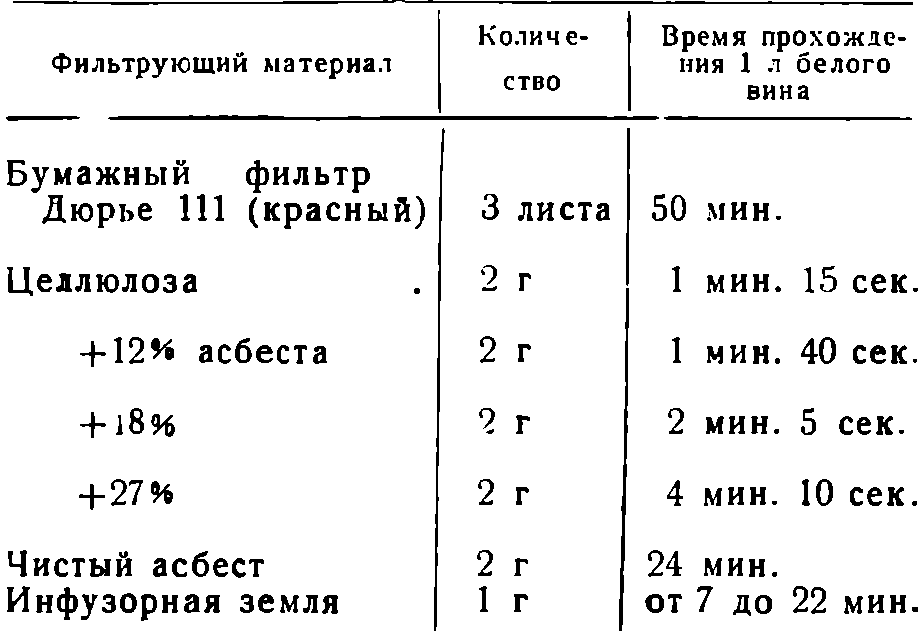

В подтверждение сказанного приведем некоторые приближенные показатели (зависящие от качества продукта, плотности и т. д.), установленные при помощи ранее упомянутых приборов. В табл. 47 приведено время, необходимое для прохождения 1 л белого вина, лишенного декстрана, с вязкостью 2 при 23° под давлением 70 г через площадь 65 см1, образуемую указанными весовыми количествами фильтрующего материала (эти показатели получены за вычетом времени прохождения жидкости через ткань, несущую фильтрующий слой, согласно предыдущим наблюдениям).

Таблица 47

Сравнительная пропускная способность различных фильтрующих поверхностей

Целлюлозные фильтры с очень небольшой поверхностью (20 дм2) могут в начальный период профильтровать без перезарядки до 3000 л и даже более при скорости примерно 200—300 л в час. Чтобы получился такой же результат, поверхность матерчатого фильтра, покрытого фильтрующим материалом, должна быть равной нескольким квадратным метрам.

В производственных условиях для осветления очень мутных вин, в особенности молодых, обычно применяют отсеивающие фильтры большой площади. Инфузорную землю для образования фильтрующего слоя на матерчатой основе берут из расчета от 10 до 50 г на 1 м2 или же такие же количества асбеста, наносимого на металлическую сетку. Напротив, для вин, уже почти осветленных, которым желательно придать полную прозрачность, например при розливе в бутылки, обычно применяют сорбирующие фильтры малых размеров: целлюлозу в смеси с большей или меньшей примесью асбеста — от 400 до 500 г на 1 м2 на металлической основе или, реже, на матерчатой; в настоящее время пользуются готовыми пластинками, зажимаемыми в соответствующих сборных дисках. Рациональность применения того или иного способа устанавливается на основании изложенного.

Действительно, очень мутные вина нельзя фильтровать путем сорбции, так как поверхность волокон очень быстро покрывается (насыщается) сорбируемыми частицами и становится неспособной задерживать их: жидкость после этого проходит через фильтр мутной. В самом деле, белые вина, содержащие дрожжи (вследствие вторичного брожения, прерванного сернистым ангидридом) или белые вина с оставшимся после обработки некоторым количеством бентонита в суспензии фильтровали перед розливом в бутылки через обычный фильтр, заряженный целлюлозой с небольшой примесью асбеста. Сначала получали более или менее прозрачное вино, а затем все более мутное, точно так, как в описанных выше лабораторных опытах. Надо было бы применить значительные массы целлюлозы, как при фильтровании пива или водочных изделий, но это обычно не практикуется в виноделии. Если же в лабораторных опытах надо профильтровать мутные вина через целлюлозу (удобную тем, что она не изменяет содержания протеинов), то приходится применять большую массу целлюлозы и нередко фильтровать вино по нескольку раз через свежие слои.

Напротив, жидкости с небольшой мутью можно почти полностью осветлять сорбцией. Белые вина особенно часто содержат, несмотря на предшествующую обработку, по меньшей мере легкую муть, обусловленную, например, коагулированными протеинами или взвешенными пылинками, попавшими в жидкость при всякого рода манипуляциях. Очень мелкие частицы сорбируются целлюлозой и достаточно эффективно благодаря их ничтожно малой массе; производительность фильтра тормозится только после того, как сорбционная способность будет исчерпана крупными частицами или слизистыми веществами (декстран), частично задерживаемыми просеивающим действием фильтрующего слоя и образующими на поверхности вязкий слой. Такой процесс сорбции дает, как правило, отличную прозрачность. Если же вина очень мутны или в них добавлена камедь и добиться полной прозрачности нельзя, все же ее можно значительно повысить, увеличивая толщину фильтрующего слоя; правда, вкус вин может приобрести некоторую сухость.

Несомненно, фильтрации отсеиванием можно было бы подвергать также вина с небольшими помутнениями, но этот прием не всегда так легко дает хорошую прозрачность, как сорбирующая фильтрация, что объясняется большей частью скорым ухудшением фильтрующего слоя, между тем как слой целлюлозы является очень рыхлым. Наблюдающееся возрастание мутности в отсеивающих фильтрах свидетельствует не о наличии насыщенной сорбции, а чаще всего связано с нарушением фильтрующего слоя. Кроме того, как уже указывалось, отсеивающая фильтрация задерживает лишь те частицы, которые меньше пор, в то время как сорбирующая фильтрация задерживает сорбируемые частицы любой величины.

Разумеется, малая поверхность сорбционных фильтров представляет известное неудобство для фильтрации вин со значительным содержанием декстрана, так как засорение такого фильтра идет очень быстро. Количество вина, которое практически можно профильтровать через фильтр, весьма различно и не связано с интенсивностью помутнения. Через один и тот же фильтрующий слой до слишком большого понижения пропускной способности удается профильтровать только 100 л какого-нибудь даже прозрачного вина и в то же время 3000 л другого. Полезная пропускная способность фильтра, какова бы ни была величина фильтрующей поверхности, для вин с большим содержанием слизистых или засоряющих веществ фактически обусловлена в гораздо большей степени величиной поверхности, чем его характером.

Иногда применяют бумажные фильтры, которые образуют более плотные фильтрующие перегородки, чем целлюлозная масса; несколько листов, положенных один на другой, устраняют влияние неравномерной толщины фильтрующего слоя, и можно заменять первый лист по мере засорения его крупными частицами или декстраном.

Применяются также очень толстые хлопчатобумажные диски, плотно пригнанные один к другому, по которым вино идет в горизонтальном направлении. Это дает хорошую прозрачность и, по- видимому, представляют собой, как и при бумажном фильтре и асбестово-целлюлозных смесях, промежуточный случай между сорбирующей и отсеивающей фильтрациями.

Наконец, довольно часто применялась, особенно в давние годы, полифильтрация —последовательное пропускание вина через два фильтрующих слоя, из которых первый обладает большей пористостью, чем второй, и предназначен для задерживания самых крупных частиц. Для первого слоя целесообразнее, по-видимому, использовать отсеивающий фильтр больших размеров (инфузорная земля), задерживающий крупные частицы и слизистые вещества, а для второго — сорбирующую массу (на основе целлюлозы), способную задерживать полностью частицы, прошедшие через первый слой.

Образец молодого красного вина, вызывавшего довольно сильное засорение фильтра, в одном случае фильтровали через ткань, покрытую инфузорной землей, площадью 20 м2, а в другом — через фильтр, состоящий из вертикальных металлических сеток, на которых отлагался слой из смеси асбеста с целлюлозой. При равной поверхности без смены фильтрующих слоев второй фильтр пропускал втрое больше вина, чем первый, хотя давление было гораздо слабее. Для достижения хорошей прозрачности вина надо, чтобы смесь содержала достаточно асбеста, и чтобы слой был слегка уплотнен, частично закрывая выпускное отверстие фильтра.

Заметим, что для фильтрования небольшого количества вина,

например, одной бочки, можно пользоваться целлюлозным фильтром, покрытым, подобно матерчатому фильтру, небольшим количеством инфузорной земли.

Мешочные фильтры.

В литературе1 даны многочисленные описания матерчатых фильтров различных систем, фильтровальным слоем у которых чаще всего служит инфузорная земля (или смесь на основе инфузорной земли), вводимая в первую фракцию проходящего через материю вина, а также описание систем фильтров.

1 A. Castel, La filtration. Rev. Viticult., 1935, 83, 197—293.

Фильтрование через ткань с образованным на ней слоем инфузорной земли дает прекрасные результаты. Лабораторный фильтр DMS (рис. 9), снабженный лишь одним слоем материи, почти немедленно же дает полную и окончательную прозрачность независимо ни от того, как нанесен слой, ни от положения фильтра даже при значительных изменениях давления, вызванных, например, каким-нибудь перебоем. К тому же мы уже видели весьма примечательные проявления свойств инфузорной земли по отношению к декстрану. Но производят фильтрацию не всегда достаточно хорошо. Несомненно, нередко довольствуются посредственной прозрачностью, а некоторые виноделы считают, что фильтрование через ткань не дает полной прозрачности и его следует дополнять фильтрованием через хлопчатобумажные диски или через целлюлозу, или даже вторичным пропусканием через ткань, или оклейкой. Следует все же полагать, что матерчатые фильтры французского производства по эффективности, надежности и удобству по меньшей мере могли бы не уступать дорогостоящим асбестово-целлюлозным фильтрам. Но они не были объектом подлинно научного исследования, а хорошее механическое устройство — не единственное качество, требуемое от фильтра.

Затруднение, вызываемое колебаниями давления во время фильтрации, заключается в том, что два фильтрующих слоя, два фильтрующих мешка или складки одного и того мешка вступают в соприкосновение. Конструкторам следует стремиться устранить это надлежащим устройством мешков и их разобщением. В момент изменения давления фильтрующий слой отделяется от ткани, и бывает очень трудно вновь покрыть фильтрующим слоем ту часть ткани, которая пропускает мутное вино. Если начать фильтровать вино, к которому вновь прибавлен фильтрующий материал, и повторять операцию, то фильтрующий слой можно полностью восстановить и достигнуть полной прозрачности, а если продолжать фильтровать мутное вино, не восстановив слой, то оно будет проходить мутным. Кстати сказать, фильтрующий слой может надлежащим образом сформироваться лишь при достаточной скорости протекания жидкости.

Одна из частых причин устойчивой мути при пользовании некоторыми установками — присутствие инфузорной земли в камере с осветленным вином.

Часто говорят о фильтрации, идущей изнутри мешков наружу и наоборот. Может быть, в первом случае легче использовать приспособления, собирающие прозрачное или почти прозрачное вино, остающееся в фильтре в конце операции, но и во втором случае можно было бы достигнуть этого, помещая коллектор мешков в нижней части фильтра. Но способ фильтрования изнутри наружу не позволяет пользоваться высокими давлениями, так как мешки вдавливаются друг в друга, и растягивающаяся материя может порваться, а поры стремятся расшириться, особенно по шву. Наоборот, при фильтровании снаружи внутрь каждая часть мешка остается в положении напротив другой части того же мешка. Наконец, в этом случае затрудняется промывка мешков, если их трудно вывернуть.

Некоторые сорта инфузорной земли имеют во влажном состоянии даже в присутствии небольшого количества угля очень неприятный запах и вкус, передающиеся первой порции вина, а иногда всей фильтруемой жидкости, хотя и в весьма смягченном виде. Весьма вероятно, что иногда ощущаемые на вкус в фильтрованных винах усталость и пустота нередко являются последствием действия инфузорной земли или сопровождающего ее угля. Кроме того, некоторые сорта инфузорной земли содержат карбонаты, разлагаемые кислотами вина с выделением углекислого газа, что может повредить осветлению. Асбест и целлюлоза тоже придают первой порции вина более или менее выраженный посторонний привкус. Эти затруднения можно устранить предварительной промывкой инфузорной земли сначала в подкисленной, а затем в обыкновенной воде, которую после этого декантируют (Лаборд, 1904). Эти. различные вещества в сухом состоянии легко поглощают посторонние запахи и затем выделяют их при увлажнении, подобно земле после дождя. Необходимо поэтому, если они подверглись промывке, пользоваться ими в невысушенном виде.

С другой стороны, ткань фильтра передает вину скверный привкус, очень характерный, если он сильно выражен; в слабом виде его можно принять за привкус усталости. Подобные же привкусы могут давать ткани новые, а также бывшие в употреблении и сохранявшиеся сухими после промывки, так как просохшая ткань,

подобно веществам, образующим фильтрующий слой, поглощает посторонние запахи, которые затем передаются проходящей через нее жидкости. В 1905 г. Лаборд обратил внимание на этот важный момент, а также на возможное сгущение в материи кислорода воздуха, способного затем оказать свое действие на вино. Для устранения этих недостатков Лаборд рекомендовал хранить мешки в слегка сульфитированной воде. Новые мешки следует вымочить в кипящем растворе соды, затем ополоснуть их два-три раза холодной водой и, наконец, слегка сульфитированной водой (содержащей 5% метабисульфита); фильтр заряжают еще влажными мешками.

Как уже упоминалось, впервые (1904 г.) инфузорная земля в качестве материала для покрытия фильтрующим слоем матерчатых фильтров была рекомендована Лабордом. При фильтровании вин, не содержащих слизистых веществ, для большой прочности покрывающего слоя к инфузорной земле полезно добавлять желатин или лучше казеин (смешать, например, 8 частей инфузорной земли с 1 частью казеина и 1 частью танина).

Последствия фильтрации.

Фильтрование вин в отличие от оклейки — не очень древнего происхождения. В прежние времена открытая фильтрация через мешки сильно изменяла вино вследствие окисления и испарения. Пастеризовать научились раньше, и, быть может, введение фильтрования сделало пастеризацию менее полезной.

При фильтровании вино подвергается воздействиям, с одной стороны, вызываемым собственно фильтрованием, т. е. прохождением вина через поры, а с другой — обусловленным сопровождающими явлениями: испарением, окислением, привкусами от фильтрующего материала или ткани, потерей углекислого газа.

Известно, что при фильтрации вина надо избегать аэрации, вызывающей в вине привкус выветренности; нередко фильтрованию приписывают ряд последствий (выветренность, железный касс), в действительности вызываемых происходящей при обычных операциях слабой аэрацией. Например, часто достаточно малейшего ослабления сальника насоса, особенно когда перекачивается вино, уровень которого ниже уровня насоса, чтобы насытить вино кислородом, а фильтрация часто предшествует прохождению вина через насос или следует за ним.

Кроме того, надо еще раз указать на привкусы земли, бумаги, ткани или вялости, более или менее устойчивой, которые могут передаваться вину фильтрующими материалами. Эти влияния обычно отражаются только на первой порции проходящего через фильтр вина, но этого может быть достаточно, чтобы отразиться на всей массе вина.

Не касаясь отдельных случаев, можно сказать, что чаще всего между надлежащим образом профильтрованным вином и контрольным образцом фактически нет никакой разницы. В некоторых случаях нефильтрованное вино, выдерживаемое даже много лет, может обнаружить больше типичности, больше полноты, чем фильтрованное, а в других случаях фильтрованное вино может обладать большей тонкостью. Что касается белых вин, то случайное появление вкуса пустоты после фильтрации гораздо менее ощутимо, чем вызываемое длительным хранением вина в бочке; именно фильтрация помогает избегнуть этого недостатка.

Нет возможности сформулировать какое-то общее правило. Если иметь в виду только исключительные случаи, то можно сказать, что фильтрация опасна для вин тонких, букетистых, высококачественных и благоприятна для вин посредственных, а также для начинающих подвергаться порче.

Хотя фильтрация и не оказывает заметного влияния на органолептические свойства вина, но на их устойчивости она иногда отражается. Например, несколько трехлетних белых вин, приготовленных обычным способом и не подвергавшихся специальной обработке, были профильтрованы под слабым давлением через небольшой фильтр с целлюлозно-асбестовым слоем и разлиты в бутылки по выходе из фильтра обычным способом. Как фильтрованные, так и нефильтрованные вина получили одинаковую вкусовую оценку. При простом рассматривании не всегда обнаруживались заметные различия в прозрачности, но при рассматривании на черном фоне прозрачность фильтрованных вин казалась более блестящей, а у нефильтрованных обычно наблюдалась легкая туманность, дававшая по истечении нескольких недель или месяцев более или менее обильный беловатый хлопьевидный осадок. Но затем даже при хранении в темноте почти все фильтрованные вина становились более мутными, чем нефильтрованные образцы, давали иногда прилипающие осадки; нефильтрованные вина во многих случаях содержали коричневый хлопьевидный осадок. Образование мелких прилипающих осадков характерно для фильтрованных вин в тех случаях, когда у нефильтрованных имело бы место осаждение хлопьев. Причиной этих помутнений во всех случаях являлся медный касс, хотя это и не могло быть приписано обогащению медью.

Задерживая в большем или меньшем количестве природные слизистые вещества, присутствующие в вине и играющие роль защитных коллоидов, фильтрация способствует образованию металлических кассов, в особенности медного. Все же если вина хорошо обработаны, то устранение этой естественной защиты, весьма благоприятной для вин, предназначенных к бутылочной выдержке, нельзя признать серьезным дефектом фильтрования.

При всех обстоятельствах, каковы бы ни были применяемые приемы фильтрации, вино с высоким содержанием защитных коллоидов может приобрести прозрачность лишь после удаления большей части этих коллоидов, так как они препятствуют как самоосветлению, так и осветлению путем оклейки. Фильтрация вина, в частности через инфузорную землю, лишь позволяет быстро и, правда, более полно осуществить то, что требуется для вина, и сразу достигнуть прозрачности и воспользоваться выгодами, связанными с возможностью сократить срок выдержки.

Лаборд впервые предложил пользоваться фильтрацией при осветлении и хранении белых ликерных вин, прибегая к ней своевременно, и указывал, что она имеет преимущества перед оклейкой и многократными переливками; по заключению одной из дегустационных комиссий, вина, разлитые после фильтрации в бутылки, значительно превосходили те, которые оставляли нефильтрованными в бочках. Лаборд признавал, впрочем, что вскоре после фильтрования вина могут приобрести и вялость, а также уменьшить маслянистость вкуса, характерную для молодых сладких вин, вследствие удаления декстрана, но в конечном счете результаты будут положительными. Об этих опытах уже говорилось в конце восьмой главы.

Моро (1906) на основании опытов с фильтрацией белых анжуйских вин установил, что после этой операции ликерные вина, имеющие плодовый аромат, приобретают сухость, теряют мягкость и гармоничность, понижают ощущение полноты, однако эти изменения носят временный характер. Сухие ординарные вина подобным изменениям не подвержены. Вино из дрожжевых осадков улучшается, будучи пропущенным через фильтр.

По-видимому, при фильтровании некоторых белых вин, хранящихся без внесения сернистого ангидрида и способных сильно окисляться, было бы абсолютно необходимо полностью избежать проникновения кислорода при фильтровании, как это доказано Шмиттгеннером1 в отношении мозельских вин, но в то же время очень трудно достигнуть этого.

Сопоставление оклейки и фильтрования.

Благодаря новейшим исследованиям приемов оклейки и фильтрования вин возникла возможность сравнить эти два способа осветления.

Очевидным преимуществом фильтрации является возможность быстро и надежно осветлить вино при очень незначительных затратах. Фильтрация действует скорее, чем оклейка, и позволяет осветлять очень мутные молодые вина, иногда богатые слизистыми веществами, и к тому же сразу дает прозрачное вино.

Однако хотя фильтрование значительно превосходит оклейку в отношении скорого достижения прозрачности, но в отношении получения устойчивой прозрачности оклейка в целом безусловно стоит выше. Полноценной считается оклейка, если в вине не остается ни растворенных белковых веществ (отсутствует переоклейка белых вин), ни взвешенных хлопьев (при недостаточно продолжительном отстаивании).

Преимущества оклейки таковы:

- Если вследствие аэрации, предшествующей или сопровождающей оклейку, вино мутнеет, то медленное и постепенное опускание хлопьев коагулированного протеина содействует удалению мутящих частиц, коагулирование которых к тому же оклейка ускоряет; напротив, случаи помутнения белых или красных вин после фильтрации повторяются довольно часто, если не принимаются необходимые предупредительные меры.

- Оклейка влияет главным образом на коллоидные процессы. Благодаря механизму взаимофлокуляции с некоторыми еще не коагулированными нежелательными коллоидами она обеспечивает их удаление; они легко проходят чрез фильтры. Таково коллоидное красящее вещество красных вин (обусловливающее помутнения, образующиеся при понижении температуры); сходные с ним вещества в ликерных винах: фосфат железа и комплекс танин—железо, всегда присутствующие в большей или меньшей степени в проветренных винах, коллоид медного касса, иногда обнаруживаемый в непроветренных белых сульфитированных винах. Кстати сказать, протеины, особенно казеин, могут помимо этого непосредственно адсорбировать небольшие количества железа или меди.

- Оклейка в значительно меньшей степени затрагивает защитные коллоиды вина (декстран). Присутствуя в больших количествах, защитные коллоиды препятствуют осветлению вина оклейкой. Уменьшение защитных коллоидов при фильтрации способствует появлению металлических кассов, в особенности медного. Нередко, впрочем, фильтрация влияет только в том отношении, что вместо коричневых хлопьев протеинов, окрашенных медным коллоидом, которые после оклейки оседают, в фильтрованном вине образуется муть и иногда весьма интенсивная. Как правило, осадки фильтрованного вина отличаются по виду от осадков в том же вине, подвергшемся оклейке.

- Оклейка не вызывает в вине осаждений металлов, особенно меди, как это часто наблюдается после фильтрации. Ее можно производить без заметной аэрации вина, хотя последняя нередко благоприятствует осветлению. Материалы, применяемые для оклейки, нейтральны, не оставляют никаких привкусов.

Что касается окраски красных вин, то оклейка обычно несколько ослабляет ее именно потому, что удаляет фракцию красящего вещества, находящуюся в коллоидном состоянии. Фильтрование же, наоборот, нередко усиливает окраску, так как оно сопровождается аэрацией, придающей большую густоту оттенку (несмотря на то, что из-за мути молочного цвета в красных винах интенсивность окраски кажется меньшей), но яркость окраски затем понижается благодаря процессу восстановления. Разумеется, введение сернистого ангидрида способно изменить эти явления.

1 F. Schmitthenner, Können blaugeschönte Weine noch umschlagen, Wein und Rebe, 1934, 16, 199.

Часто возникает вопрос, не целесообразно ли применять обе операции (фильтрование и оклейку), нельзя ли сочетать, по крайней мере до некоторой степени, преимущества той и другой, и с какой из них следует начать. Ответ на этот вопрос зависит от конкретных условий. Соображения, изложенные в этой главе, должны помочь разобраться в достоинствах и недостатках того или иного способа действия в зависимости от природы вина и характерных для него помутнений, а также от других случайно применяемых методов обработки, от продолжительности и способа хранения после осветления вина, от имеющихся материалов и от времени, которым располагают.

Возможно, что, исключая обработку некоторых качественных вин, от применения только оклейки постепенно откажутся из-за нецелесообразности с хозяйственной точки зрения, а также потому, что результаты оклейки могут быть дополнены рациональным уходом за фильтрованным вином.

Специальный вопрос об обеспложивающей фильтрации рассмотрен в главе XI, в разделе о сернистом ангидриде и стерилизации.