Качество работ по посадке молодых насаждений и уходу за ними определяет будущую продуктивность виноградников.

Наиболее трудные вопросы при закладке виноградников — это определение площади питания, выбор системы размещения кустов, направление рядов.

Площадь питания и густота посадки по отдельным районам виноградарства чрезвычайно разнообразны: в Молдавии, низовьях реки Дона, в Астрахани и Средней Азии от 600 до 1200 кустов на 1 га; на Южном берегу Крыма, в Дагестане число кустов на 1 га составляет 8—10 тыс. На новых виноградниках густота посадки колеблется в пределах 1660—6600 кустов на 1 га.

Виноградный куст при благоприятных условиях произрастания может достичь огромных размеров и дать высокий урожай, но целесообразнее получить такой же урожай на 4—6-й год, посадив на ту же площадь большее количество кустов.

Установление рациональной площади питания, обеспечивающей получение регулярных высоких и качественных урожаев при наименьших затратах труда и средств, осложняется тем, что в разных природных условиях один и тот же сорт дает неодинаковый по величине и качеству урожай.

При определении площади питания в том или ином районе виноградарства нужно учитывать: 1) природные условия местности (климат, почва, рельеф); 2) биологические особенности роста и плодоношения намеченных к посадке сортов винограда; 3) истоды культуры (возможность орошения, необходимость укрытия); 4) возможность внедрения механизации производственных процессов.

Чем больше сумма тепла и чем выше его напряжение за вегетационный период, тем большую площадь питания нужно предоставить кусту.

В районах неорошаемого виноградарства необходимо уменьшить площадь питания. На склонах, вследствие худшего водоснабжения куста, меньшего плодородия почвы, расстояния между рядами и кустами даются меньшие, чем в долинах.

В районах укрывного виноградарства при глубоком промерзании почвы ширина междурядий должна быть большей.

Чем богаче и плодородное почва, чем лучше ее физические свойства и благоприятнее режим влажности в течение года, тем реже должна быть посадка.

Недостаточно сильный рост куста на малоплодородных почвах не дает возможности устанавливать ему при подрезке большую нагрузку, и для получения более высоких урожаев с единицы площади площадь питания куста должна быть меньшей.

Сорт винограда также влияет на размер площади питания. Сильнорослые сорта должны иметь большую площадь питания, причем увеличение ее идет за счет увеличения расстояний между кустами в ряду. Урожайные сорта требуют большей площади питания, чем малоурожайные.

Площадь питания зависит и от уровня механизации трудоемких процессов по обработке почвы и уходу за кустом. Виноградники произрастают на одном месте 60— 80 лет; поэтому при закладке нужно учитывать технику ие только настоящего дня, но и машины и орудия, которые может дать наша промышленность в недалеком будущем. Увеличение ширины междурядий с целью лучшей проходимости тракторов и орудий, наряду со значительным сокращением затрат труда на обработку, создает трудности в уходе за кустами, вследствие увеличения их объема.

Насаждения как с большой, так и с малой плотностью посадки имеют свои преимущества и недостатки.

Рис. 44. Мощно развитый виноградный куст, произрастающий в Средней Азии. Куст занимает около 1000 кв. м земли, толщина ствола более 50 см.

Густая посадка при условии выполнения всего агротехнического комплекса имеет следующие преимущества: лучшее освещение и проветривание каждого куста; более высокие и устойчивые урожаи и более равнее вступление в период полного плодоношения; простую систему опор; легкость и простоту выполнения работ по уходу за кустом; способствует лучшему задержанию снега и зимовке кустов.

К основным недостаткам густой посадки относят: трудность механизации процессов обработки почвы и ухода за виноградными насаждениями; в укрывных районах осложняется укрытие кустов на зиму; трудность проведения периодического глубокого рыхления почвы с одновременным внесенном удобрений; увеличивается потребность в посадочном материале.

Редкая посадка кустов винограда имеет следующие преимущества: упрощается механизация работ при уходе за насаждениями; снижается потребность в посадочном материале.

К недостаткам виноградников с малой плотностью насаждений следует отнести: более позднее вступление насаждений в полное плодоношение, что ведет и к более позднему возврату капитальных затрат на закладку; для увеличения проходимости машин и орудий приходится загущать посадку в ряду; что ведет к загущенному размещению побегов на шпалере; требуется более сложная и дорогостоящая система опор; осложняется и удлиняется восстановление полного плодоношения сильно поврежденных кустов.

В опытах с различной площадью питания в Украинском научно-исследовательском институте виноградарства и виноделия имени В. Е. Таирова, заложенных на черноземах средней мощности, были получены следующие результаты (табл. 3).

Таблица 3

Влияние густоты посадки на показатели урожайности

(сорт Гаме черный на подвое Рипария X Рупестрис 3309, в среднем за 8 лет)

По данным профессора А. С. Мержаниана, полученным на Анапской опытной станции по виноградарству, у сорта Алиготе, растущего на предкавказских черноземах, при различной плотности посадки в первые годы жизни кустов наблюдается довольно строгая пропорциональность между числом кустов на гектаре и их урожайностью. На третий год посадки было получено при плотности 10 000 кустов на 1 га 720 декалитров вина, при более редкой посадке (4000 кустов) — только 300 декалитров, то есть во столько раз меньше, во сколько раз меньше число кустов на 1 га. В дальнейшем эта пропорциональность нарушается, на четвертый год разницы в урожае с единицы площади почти не было, а на шестой год урожай на участках с более редкой посадкой был выше, чем с участков густой посадки.

На основе анализа всех научных исследований можно сделать следующие выводы:

- все фенофазы, за исключением фазы распускания почек, на насаждениях с большой густотой посадки наступают раньше;

- изменение густоты посадки оказывает наибольшее влияние на размеры куста и величину получаемого с него урожая, поэтому для получения высоких и устойчивых урожаев система формирования куста и его нагрузка должны соответствовать площади питания; снижение урожайности при редкой посадке может быть лишь в том случае, когда нагрузка кустов не отвечает силе развития;

- кусты при более густой посадке интенсивнее используют влагу и питательные вещества, скорее вступают в пору полного плодоношения и дают в первые годы значительно более высокий урожай с единицы площади, чем при редкой посадке;

- темпы накопления сахара в соке ягод на кустах большого размера более пониженные, что связано с более худшими условиями освещения их листьев.

При установлении площади питания следует исходить из соображений получения наибольшего урожая высокого качества, возможно широкого применения механизации и создания наиболее рациональных формировок, поэтому рекомендованные для того или иного района виноградарства площади питания кустов винограда необходимо рассматривать как примерные, которые следует положить в основу расчета плотности насаждений и дифференцировать их в зависимости от местных условий.

Система размещения кустов.

В практике современного виноградарства встречаются следующие системы размещения кустов: 1) разбросная (бессистемная), 2) квадратная, 3) рядовая, или прямоугольная, 4) квадратно-гнездовая.

Бессистемное размещение кустов в Советском Союзе встречается на старых виноградниках. Это чрезвычайно усложняет проведение обработки почвы и уход за кустом.

Культура винограда с квадратной системой размещения кустов в условиях укрывного виноградарства в настоящее время не может быть рекомендована из-за осложнения укрытия кустов на зиму, которое возможно только при площади питания нс менее чем 2,0 X 2,0 м. Кроме того, осложняется подвязка побегов вокруг кола, сильно сокращается возможность прохождения машин и орудий как в продольном, так и поперечном направлении и в целом увеличиваются затраты труда и средств по уходу за насаждениями. Квадратная система размещения кустов целесообразна только при ведении куста на высокой шпалере в районах неукрывного виноградарства с мягкой зимой.

При рядовой, или прямоугольной, системе размещения кустов расстояние между рядами виноградных кустов больше, чем между кустами в рядах. Рядовая посадка получила наибольшее распространение.

Рядовая посадка с ведением кустов на вертикальной шпалере имеет следующие преимущества: 1) обеспечивает (при полном выполнении комплекса агротехнических мероприятий) получение высоких и качественных урожаев;

- простое внедрение в производство, широкая возможность изменения площади питания виноградного куста в зависимости от природных условий и сортовых особенностей путем увеличения или уменьшения расстояний между кустами в рядах;

- сравнительно хорошая доступность и легкость выполнения работ по подрезке, обломке, искусственному опылению соцветий, прищипыванию, сбору урожая и т. п.,

- возможность дифференциации нагрузки на куст и размещение плодовых частей куста на различной высоте над уровнем почвы: достаточно хорошая освещенность куста солнечными лучами при малой ширине междурядий (до 1,5 м); при увеличении же междурядий до 2 м и тем более до 2,5 м излишнюю загущенность листьев можно устранить путем ведения куста на двухплоскостной шпалере;

- удобство и простота ремонта насаждений, хорошая проходимость машин и орудий.

Недостаток рядовой системы размещения кустов — невозможность применения машин и орудий для работы в поперечном направлении (20—25% всей площади виноградников обрабатывается вручную).

Конфигурация одной и той же площади питания при рядовой посадке может быть различна. Например, при площади питания 2,5 кв. м расстояния между кустами могут быть 2,5 X 1,0 м, 2,25 X 1,10; 2,0 X 1,25; 1,70 X X 1,50 м. Для развития надземной части куста, а также его корневой системы конфигурация площади питания не безразлична.

При сильном нарушении соотношения длины сторон наблюдается неполное использование предоставленного кусту объема почвы. По исследованиям профессора А. С. Мержаниана, полученным на приморских песках г. Анапы, угнетение корневой системы вследствие одностороннего ее развития начинает сказываться, когда соотношение ширины междурядий и расстояния между кустами становится больше 1,75. Отношение ширины междурядий к расстоянию между кустами не должно быть более двух.

Таблица 4

Научные исследования и практика показали, что чем меньше разница между шириной междурядий и расстоянием в ряду, тем выше получаемый урожай и более однородно качество продукции.

В последнее время Всероссийский научно-исследовательский институт виноградарства (Новочеркасск) рекомендует для широкого внедрения квадратно-гнездовую систему размещения кустов, прообразом которой послужили старые виноградные насаждения Дона с формированием куста в виде «донской» чаши.

Размещение кустов по реконструированной «донской» чаше имеет следующие положительные стороны: 1) прохождение машин и орудий возможно во взаимно-перпендикулярных направлениях; 2) площадь шпалеры по сравнению с рядовой системой больше, что создает лучшую освещенность листьев и большую возможность повышения нагрузки кустов глазками и побегами; 3) улучшаются условия для опрыскивания нижней поверхности листьев против мильдью; 4) такое размещение соответствует биологическим особенностям сильнорослых сортов винограда; 5) происходит лучшее накопление влаги от атмосферных осадков и более экономное их использование (уменьшение потерь от прямого испарения влаги почвой).

Недостатки квадратно-гнездовой системы размещения кустов: 1) недостаточное использование благоприятных температурных условий приземного климата; 2) повторная обработка почвы при перекрестном прохождении машин и орудий составляет до 70% всей площади, что ведет к излишнему распылению почвы; 3) более сложное устройство опор со значительным удорожанием их; 4) усложнение работ по укрытию кустов на зиму; 5) значительное усложнение и увеличение затрат ручного труда на работы по уходу за кустом (обрезка, подвязка сухая и зеленая, обломка зеленых побегов, борьба с болезнями и вредителями, сбор урожая и т. д.); 6) необходимость изменения конструкции машин и орудий, применяемых в настоящее время в виноградарстве.

Сравнивая достоинства и недостатки этих двух систем размещения кустов, нужно отдать предпочтение рядовой системе как более простой и легко осуществимой на практике. Механизация обработки почвы междукустового пространства при наличии у кустов постоянных штамбов вполне достижима. Значительно труднее разрешить этот вопрос на виноградниках, кусты которых сформированы по веерной системе без штамба.

Направление рядов на винограднике устанавливают в зависимости от климатических условий, рельефа местности, крутизны и направления склонов, особенностей почвы, методов культуры винограда, конфигурации участка.

При ориентации рядов с севера на юг кусты получают тепло и свет наиболее равномерно в течение дня. При направлении рядов с востока на запад наибольшее количество тепла и света получает южная сторона. В южных районах это может привести к ожогам ягод, хотя при этом расположении скорее просыхают листья, что уменьшает опасность развития грибных болезнен. В узких горных долинах, ориентированных с севера на юг, ряды располагаются с востока на запад.

В районах, где господствуют сильные ветры, ряды ориентируют параллельно направлению ветров.

На орошаемых виноградниках решающее значение при определении направления рядов имеет уклон местности, обеспечивающий спокойный сток воды при поливе и равномерное увлажнение почвы.

В горных местностях на склонах до 8°, допускающих применение орудий прямой тяги, ряды направляют поперек склона. На более крутых склонах из-за невозможности применения тракторов ряды ориентируют вдоль склона, что обеспечивает применение орудий тросовой (канатной) тяги.

Глубина посадки.

Хорошим критерием для определения глубины посадки является метод профессора А. С. Мержаниана, основанный на послойном изучении характера развития питающей корневой системы. Обычно сажают на глубину зоны наибольшего распространения питающих корней, отмерив от нижней границы этой зоны 10 см вверх.

В местах с засушливым климатом с глубоким промерзанием почвы при бесснежных зимах требуется глубокая посадка. На плотных и глинистых почвах, во влажном и теплом климате можно сажать мелко (Западная Грузия, Абхазия). На песчаных почвах с глубоким уровнем грунтовых вод посадка должна быть глубокой (Донские и Днепровские пески). На сухих каменистых щебневатых почвах глубина посадки увеличивается ввиду сильного нагревания и просыхания почвы (Южный берег Крыма). При наличии в почве горизонтов с содержанием вредных солей больше нормы (поймы рок Терека, Кумы, низовьев рек Зеравшана, Кашка-Дарьи и т. п.) виноград сажают на глубину незасоленных горизонтов почвы.

Вид посадочного материала также имеет значение при определении глубины посадки; черенки, приживаемость которых зависит от влажности почвы, сажают глубже, чем саженцы.

Время посадки.

Посадку винограда саженцами можно делать весной и осенью, причем приживаемость растений может быть высокой при условии внимательного отношения к качеству посадочного материала и тщательном проведении работ по посадке. Время посадки зависит в первую очередь от климатических условий местности. Осенняя посадка саженцами допустима в южных районах виноградарства, где зимние температуры не опасны для высаженных растений. При посадке необходимо принимать во внимание сроки проведения плантажа и его качество, а также степень влажности почвы. Посадка проводится на равномерно разрыхленной и увлажненной на всю глубину плантажа почве. При осенней посадке необходима достаточная влажность почвы, так как посаженный в сухую почву виноград приживается очень плохо.

Посадка осенью саженцами недопустима на участках, имеющих застой воды в течение зимы.

Черенки сажать осенью обычно не рекомендуется.

Рис. 45. Разметка мест под посадку:

1 и 2 — продольные шнуры, 3 — поперечный шнур, 4 — места посадки.

Наилучшее время для посадки — весна со сроком окончания всех работ в период распускания почек на уже растущих кустах.

Посадку на склонах с хорошо прогреваемыми почвами можно проводить раньше, чем в долинах с их более тяжелыми и влажными почвами. Когда почва хорошо прогрета, можно высаживать кильчеванные черенки. При больших площадях закладки виноградников посадку можно начинать рано весной саженцами, а в отдельных случаях — некильчеванными черенками при температуре почвы не ниже +8, +10°.

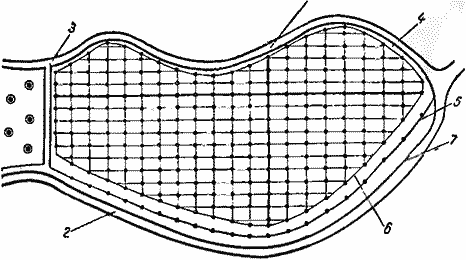

Рис. 46. Разметка мест под посадку в горных районах:

1 — верхняя дорога; 2 — нижняя дорога; 3 — пешеходная дорожка между кварталами; 4 — линия крайних кустов в верхней части участка, 5 — линия бордюрных кустов; 6 — линия якорных кустов в нижней части участка; 7 — край подпорной стены террасной площадки.

Разметка мест под посадку.

При разметке мест необходим следующий порядок: 1) отмечают места крайних кустов каждого ряда с обеих сторон клетки; 2) делают намотку линий рядов; 3) определяют места для посадки кустов в каждом ряду. В практике равнинного виноградарства вторую работу не делают.

Разметка мост осуществляется натяжкой шнуров с припаянными на них отметками. Для разметки заготовляют четыре тонких троса или оцинкованные проволоки. На двух тросах длиной более 500 м делают отметки, расстояния между которыми равны ширине междурядий, а на двух других тросах длиной более 100 м делают отметки, соответствующие принятому расстоянию между кустами в ряду.

Два первых троса туго натягивают по длине карты параллельно и закрепляют ключками. От края карты до троса должен быть промежуток, равный половине расстояния между кустами, а первый куст с краю располагается на расстоянии, равном половине ширины междурядья. Важно правильно определить места кустов первого ряда, так как неправильности поведут к искривлению всех рядов.

Вторые тросы натягивают по ширине карты перпендикулярно к первым двум. При натягивании первая отметка второго троса должна совпадать с отмоткой первого ряда. Затем по длине тросов у каждой отметки с обратной стороны хода троса втыкают колышки (камышинки и т. д.), обозначающие место посадки саженца. Применение двух передвижных тросов ускоряет работу.

В горных районах виноградарства применение мерных тросов из-за неправильной конфигурации клеток, постоянного изменения микрорельефа участка ведет к большим Ошибкам, поэтому разметка мест под посадку в этих условиях проводится следующим образом: а) в самой длинной части клетки провешивается прямая линия, натягивается трос и на земле узкой сапкой прочерчивается бороздка; б) на самом высоком или самом широком месте клетки провешивается вторая линия, перпендикулярная к предыдущей, а также прочерчивается бороздка; в) параллельно верхней границе клетки прочерчивается одна линия, отмечающая местоположение крайних якорных кустов, на нижней границе отбиваются две линии, необходимые для определения места посадки бордюрного и якорного кустов; г) справа и слева от второй линии по длине участка проводят параллельные ей линии рядов (сверху вниз), прочерчивая их все время с одной стороны троса; д) после намотки всех рядов приступают к определению мест каждого куста в ряду, для этого параллельно первой линии вверх и вниз натягиваются шнуры и на месте пересечения с рядами делается отмотка сапкой. На местах бордюрных и якорных кустов по линии ряда могут быть некоторые смещения расположения кустов, что делается с целью сохранения параллельности их линий вдоль границы клетки.

Контролем качества разбивки служит глазомерная проверка с разных мест участка: расставленные колышки должны дать ряд прямых линий как по направлению рядов, так и особенно по диагоналям.

В горных условиях правильность разбивки проверяется установкой контрольных вешек.