ВЫРАЩИВАНИЕ КОРНЕСОБСТВЕННОГО И ПРИВИТОГО ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Основным видом посадочного материала винограда во всех виноградарских районах СССР являются саженцы кор несобственные (из черенков, реже — выращенные на отводках) или привитые (на морозоустойчивых или филлоксероустойчивых подвоях). Для выращивания саженцев организуют виноградные питомники.

Организация питомника

Питомник по выращиванию корнесобственных виноградных саженцев состоит из виноградной школки (участка, на котором выращивают виноградные саженцы) и маточников районированных сортов (плодоносящий виноградник, с кустов которого заготовляют черенки для размножения). Кроме того, в питомнике должны быть помещения для хранения черенков и саженцев и парники для кильчевания черенков.

Виноградный питомник по выращиванию привитых виноградных саженцев имеет более сложную структуру и состоит из: школки, маточников подвойных и привойных лоз, помещения для производства прививок, теплицы или парников для стратификации прививок, траншей для закалки прививок, а также хранилища для черенков и саженцев.

Основным элементом питомника является школка, размещаемая обязательно на наиболее удобных, лучших и орошаемых участках. Размеры виноградной школки устанавливаются в соответствии с плановыми заданиями но выращиванию саженцев. На 1 га высаживают в среднем 100—120 тыс. черенков или прививок в при тщательном уходе за ними получают 70—80 тыс. корнесобственных или 50—60 тыс. привитых саженцев с 1 га. В том же хозяйстве должны быть посажены маточники подвойных и привойных лоз. В большинстве районов подвойной культуры с 1 га маточника подвойных лоз получают 40—60 тыс. полуметровых черенков, пригодных для прививки, а с маточника привойных лоз — около 8—10 тыс. черенков или же 25—30 тыс. глазков, используемых для прививки. Следовательно, па каждый гектар школки необходимо иметь 2—2,5 га маточников подвойных лоз и 4—5 га маточников привойных лоз.

Площадь привитой виноградной школки для колхозных и совхозных виноградных питомников, где питомниководство не является основным направлением хозяйства, должна быть 8—10 га, а в специализированных питомниководческих хозяйствах 20—25 га. В дальнейшем, при механизации таких трудоемких работ, как прививка и посадка прививок в школку, размер школки может быть увеличен.

Рис. 13. Прививочная мастерская с теплицами. Береговский винсовхоз Закарпатской области.

Площадь виноградной школки в питомниках, занимающихся выращиванием корнесобственных виноградных саженцев, обычно бывает значительно большая (15—20 га), а в отдельных совхозах при хорошей обеспеченности водой доводится даже до 50 га (совхоз «Ново-Джанкойский» Крымской области). Для нормальной работы такого питомника на каждый гектар школки необходимо иметь 8—10 га маточных насаждений.

Для получения высококачественных саженцев вводят правильные севообороты. Рекомендуются следующие схемы севооборотов виноградной школки.

Пятипольный севооборот. 1) многолетние травы 1-го года (под покровом или чистый посев); 2) многолетние травы 2-го года; 3) многолетние травы 3-го года (осенью оборот пласта); 4) ранние бахчевые (осенью — перевал под школку с внесением перегноя); 5) школка.

Шестипольный севооборот: 1) многолетние травы 1-го года (под покровом или чистый посев); 2) многолетние травы 2-го года; 3) многолетние травы 3-го года (осенью оборот пласта); 4) черный пар (осенью глубокая вспашка под школку с внесением перегноя); 5) виноградная школка 1-го года (осенью глубокая вспашка с внесением перегноя); 6) виноградная школка 2-го года.

Восьмипольный севооборот: 1) многолетние травы 1-го года (под покровом или чистый посев); 2) многолетние травы 2-го года; 3) многолетние травы 3-го года (осенью оборот пласта); 4) ранние бахчевые (осенью перевал с внесением перегноя); 5) школка; 6) овощи (помидоры, перец, баклажаны); 7) овощи (капуста); 8) картофель, корнеплоды, лук и др.

Для песчаных почв, где не преследуется цель создания структуры, можно вводить трехпольный севооборот с таким чередованием культур: 1) однолетние бобовые травы- сидераты; 2) школка; 3) овощные культуры.

Участок, отводимый под виноградную школку, обычно располагают на легкой по механическому составу, проницаемой, но плодородной почве на равнинных местах или на слабых южных или юго-западных склонах. Уклон участка должен обеспечить удобство и равномерность поливов. Для удобства механизированной обработки участку придают прямоугольную форму.

Размер и форма кварталов школки устанавливаются в зависимости от рельефа, уклона местности и формы участка. Наиболее удобный размер квартала 1—2 га при длине рядов 50—75 м. На ровных местах длина рядов может быть увеличена, но не более чем до 100 м. Кварталы школки размещают в одну или несколько линий, между отдельными кварталами оставляют дороги шириной 5 м. По обе стороны участка очередного поля школки оставляют продольные дороги шириной 6 м. Вдоль дороги, расположенной на повышенной стороне участка, устраивают временные оросители или распределительный оросительный канал.

Заготовка и хранение черенков

Заготовке подлежат однолетние побеги без каких-либо повреждений, вполне одревесневшие, с нормальной длиной междоузлий и толщиной от 5 до 12 мм. Лозы подвойных сортов сразу сортируют на две группы: к первой относят лозы, пригодные для прививки (диаметром от 6 до 10 мм), ко второй — лозы, используемые для посадки в корнесобственную школку (черенки диаметром от 5 до 6 мм и выше 10 мм).

Во всех районах, где кусты европейских сортов закрывают на зиму, черенки заготовляют с осени (октябрь— ноябрь), а подвойных сортов — в ноябре—декабре и сохраняют до весны в подвалах или земляных траншеях.

В районах, где кусты не укрывают на зиму, черенки заготовляют зимой и ранней весной.

Как только побеги срезаны с кустов, их очищают от усиков и пасынков и нарезают на метровые или на полутораметровые черенки. Затем их связывают в пучки по 100 или 200 штук и навешивают на каждый пучок этикетку с обозначением сорта. Пучки черенков укладывают па хранение в подвалы, пересыпая песком, или прикапывают в траншеях. В местах распространения пятнистого некроза черенки не переслаивают каким-либо материалом, а чтобы па них не появилось плесени, перед укладкой обрабатывают 5%-иым раствором железного купороса. Высота штабеля черенков должна быть 1,2—1,5 м. При такой укладке на каждом квадратном метре помещается около 8 тыс. черенков. Чтобы черенки не подсохли, сверху и с боков их прикрывают хорошо продезинфицированными железным купоросом обрезками лозы, а сверху засыпают влажным песком или землей слоем 15—17 см. В хранилищах поддерживают температуру 0, +50 и умеренную влажность.

Выращивание корнесобственных саженцев

Кильчевание черенков. Длина черенков может быть от 3 см (при размножении глазками в теплицах) до 100 см, в зависимости от принятой глубины посадки. Длина черенков. используемых для посадки в школяу, колеблется в пределах 40—50 см. Перед посадкой черенки вымачивают в воде до полного насыщения их влагой в течение 2—5 суток, а затем для лучшего укоренения подвергают кильчеванию.

Кильчевание черенков можно проводить в парниках или траншеях при верхнем солнечном обогреве с нижним охлаждением, но лучше всего в земляных траншеях или парниках с использованием навоза для верхнего обогрева. С этой целью подготовленные к посадке черенки связывают в пучки не 100—200 штук, тщательно выравнивают их нижние концы и устанавливают в канаву нижними концами вверх, так чтобы они не доходили до верха канавы на 15— 16 см. На каждый квадратный метр при этом устанавливают 3—3,5 тыс. черенков. После этого черенки сверху засыпают хорошо увлажненной землей слоем 8—10 см. Затем канаву прикрывают деревянной решеткой или кольями так, чтобы между перекрытием и поверхностью почвы, насыпанной на черенки, оставалась воздушная прослойка 7—8 см. Далее на решетку насыпают 35—40-саптиметровый слой горячего конского навоза. Дальнейший уход состоит в том, чтобы поддерживать температуру нижних концов черенков, обращенных вверх, в пределах 20—22°. При этой температуре в конце кильчевания (обычно на 14—16-й день) образуется большое количество корневых зачатков. Рекомендуется закладывать на кильчевание такое количество черенков, какое может быть высажено на место после кильчевания в один день.

Стратификация черенков. Если в школку приходится высаживать черенки с частичным повреждением глазков, то вместо кильчевания проводится стратификация. С этой целью черенки укладывают в ящики или в парник и засыпают их лишнюю часть землей, а верхнюю — опилками или торфом до верхнего глазка и выдерживают при температуре около 18—20° при хорошем освещении и повышенной влажности в траншеях или в парниках под рамами. Черенки образуют на слету ростки. Рост их в этих условиях задерживается, в то же время в нижней части черенков успевают образоваться зачатки корешков. После стратификации высаживают в школку только те черенки, у которых развились побеги из верхних глазков и образовались зачатки корешков на нижних узлах.

Указанный способ представляет интерес и для северных районов виноградарства, так как позволяет удлинить период вегетации саженцев в школке.

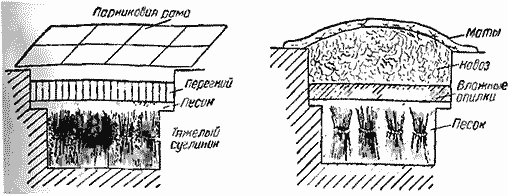

Рис. 14. Кильчевание черенков:

слева — с солнечным обогревом; справа — с навозным обогревом.

Посадка черенков в школку и уход за саженцами. К посадке кильчеванных или стратифицированных черенков приступают, когда почва на глубине 20—25 см прогреется до 8—10° Если почему-либо черенки перед посадкой не кильчуют, то их можно высаживать раньше.

Участок, отведенный под школку, с осени пашут на глубину 45—50 см и одновременно заправляют органическими и минеральными удобрениями. Перегноя или компоста вносят по 30—40 т, торфа по 40—50 т на 1 га. Минеральные удобрения, в зависимости от реакции почвы, дают в виде суперфосфата (лучше в гранулах), томасшлака или фосфоритной муки из расчета 120 кг фосфорной кислоты на 1 га.

Весной участок тщательно выравнивают культиватором и боронуют, чтобы недопустить образования корки. Перед посадкой делают разбивку рядов (на расстоянии 1—1,2 м один от другого), затем почвоуглубителем нарезают борозды, заливают их водой и, не дожидаясь, когда вода впитается, втыкают черенки на расстоянии 8—10 см друг от друга. Черепки должны возвышаться над поверхностью почвы на 12—15 см и быть на одном уровне. Затем их окучивают землей до верхнего глазка или до основания зеленого побега у стратифицированных черенков. 13 районах с высокой относительной влажностью воздуха в весенний период (Закарпатская область, северные районы Украинской и Молдавской ССР) верхушки черенков на 1—2 глазка оставляют открытыми.

Можно также высаживать черенки в открытую канавку или борозду, которую делают конным плугом или вручную, лопатой. Черенки при этом устанавливают вертикально, засыпают их па одну треть землей, вносят минеральные и органические удобрения и поливают из расчета 1—2 ведра воды на 1 пог. м.

В районах достаточного увлажнения, и особенно если участок, отведенный под школку, расположен на тяжелых почвах, черенки лучше укореняются, когда их высаживает в высокие холмики. Иногда, чтобы создать более благоприятные условия для укоренения, делают наклонную посадку, либо высаживают черенки в глубокие канавы и засыпают только наполовину; в дальнейшем, по мере прогревания почвы, канаву засыпают землей полностью.

Если участок школки орошается недостаточно, прибегают к двухстрочной посадке черенков с расстояниями между рядами 80—100 см и между строчками 15—20 см. Растения в ряду располагают через 10—12 см.

Обработка почвы в междурядьях школки проводится культиваторами на конвой или тракторной тяге, а на холмиках сапками, обычно 5—6 раз за лето. Вслед за посадкой, а также после каждого полива проводят глубокое рыхление почвы в междурядьях на глубину 20—25 см машиной ВУМ-60.

Влажность почвы необходимо поддерживать на уровне 60—80% от полной полевой влагоемкости. В зависимости от почвы и метеорологических условии года школку поливают от трех (Закарпатская область Украинской ССР) до 20 раз (Октябрьский район Таджикской ССР). Норма полива в зависимости от влагоемкости почвы колеблется от 300 до 700 куб. м на 1 га. При поливе артезианскими водами для предупреждения осолонцевания в почву вносят от 1,5 до 3 т гипса на 1 га. Поливают по бороздам.

Рис. 15. Орошение школки.

В течение лета растения в школке подкармливают минеральными и органическими удобрениями не менее трех раз. При первых двух подкормках вносят органические удобрения (фекалии или навозную жижу из расчета 5—6 т на 1 га) и все виды основных минеральных удобрении, ΝΡΚ, из расчета не мепее 20 кг каждого питательного вещества на 1 га. При последней подкормке азотные и органические удобрения не вносят. Одновременно с опрыскиванием растений в школке ядами против болезней можно осуществить и внекорневую их подкормку. При внекорневой подкормке концентрация суперфосфата составляет 7%, хлористого калия 1,5% и сернокислого аммония 0,5%. При недостатке поливной воды для подкормок целесообразно использовать гидробуры.

Удаление поверхностных корней на саженцах в школке проводится в течение лета два раза. Делается это для улучшения условий развития основных нижних корней.

Чеканку побегов обычно проводят в сентябре, причем только в том случае, если побеги продолжают расти и плохо одревесневают. Ускоряет созревание побегов своевременно проведенное пасынкование, особенно в северных районах виноградарства.

Борьба с вредителями и болезнями. Из грибных заболеваний наибольший вред школке приносят мильдью и оидиум. В борьбе с мильдью растения опрыскивают 1 %-ным раствором бордосской жидкости. Первое опрыскивание проводят, когда на побегах разовьется 3—4 листочка, последующие — через каждые 6—7 дней. Опрыскивают так, чтобы вновь отрастающие листья были с нижней стороны покрыты мелкими капельками бордосской жидкости. Медного купороса на каждое опрыскивание расходуется от 5 до 8 кг на 1 га.

В случае появления оидиума проводят опыливание растений серой. Расход серы 15—20 кг на 1 га.

При появлении вредителей (проволочники, сопки, личинки хрущей) почву затравливают гексахлораном. Расход 12%-ного дуста гексахлорана 120 кг на 1 га.

Выращивание корнесобственных саженцев из укороченных черенков.

Корнесобственные саженцы из укороченных, преимущественно одно- и двухглазковых черенков выращивают в тех случаях, когда надо быстро размножить ценный сорт винограда. Коэффициент размножения при этом способе в 3—4 раза больше, чем при размножении обычными черенками, однако техника выращивания саженцев из укороченных черенков сложнее и требует большей затраты средств на сооружение теплиц или парников.

Одноглазковые черенки нарезают длиной 3—4 см так, чтобы глазок был в середине черенка. Длина двух глазковых черенков в зависимости от длины междоузлий бывает от 5 до 15 см. Сначала черенки в течение 45—60 дней проращивают и укореняют в теплицах или парниках, а зятем, после закалки, саженцы высаживают в школку в открытый грунт.

При тщательном уходе в течение одного года из укороченных черенков получаются саженцы с одревесневшим, хорошо развитым однолетним приростом, вполне пригодные для посадки на постоянное место. Если же саженцы имеют слабый прирост, то их оставляют еще на один год в школке, а чтобы предупредить вымерзание корней, почву укрывают навозом (торфом).

При раннем укоренении в теплицах двух- или трехглазковых черенков в бумажных стаканчиках или саманных питательных кубиках (блоках) полученные саженцы с длинным побегом вместе с комом земли после закалки можно высаживать на доращивание в школку или непосредственно на постоянное место, минуя школку.

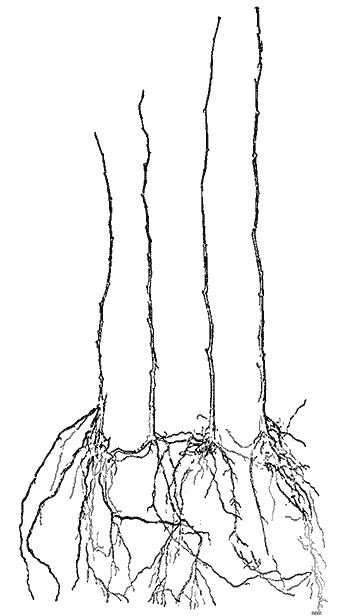

Рис. 16. Однолетние саженцы, выращенные в школке из двухглазковых черенков

Выращивание саженцев методом отводков.

Отводками обычно пользуются при ремонте виноградных насаждений, значительно реже — для выращивания саженцев. При получении саженцев методом китайских отводков около куста вдоль ряда выкапывают канаву глубиной 15—20 см.

Рис. 17. Саженцы, выращенные на окольцованных отводках.

На дно канавки насыпают плодородную почву, смешав ее с перегноем и минеральными удобрениями, а затем в эту канавку укладывают побеги, которые сверху засыпают 4—6-сантиметровым слоем хорошо увлажненной земли.

Глазки у основания побега, не укрытые землей, удаляют. По мере роста побегов канавку засыпают землей, а почву в ней систематически увлажняют. При этих условиях почти на каждом узле образуются корни и развиваются побеги.

К осени отводки выкапывают, разрезают на части, получая укорененные саженцы.

Рекомендуется создание многолетних школок (способ К. П. Скуинь), где саженцы ежегодно получают на окольцованных проволокой отводках. В результате кольцевания отводков проволокой и удаления урожая на материнском кусте сила роста материнского куста не ослабляется. Куст коротко обрезают на сучки (по типу головчатого).

Рис. 18. Черенкование зеленого побега.

Отводочные саженцы всегда сильно развиты, рано (на второй год) вступают в плодоношение, а в год выращивания с них же может быть получен урожай винограда, который возмещает затраты на выращивание отводочных саженцев.

Выращивание корнесобственных саженцев из зеленых черенков.

Для черенкования используют все зеленые побеги, удаляемые при обломке, прищипывании, пасынковании, реже при поздней чеканке. Срезать с кустов побеги можно или рано утром, или под вечер, а дном лишь в пасмурную погоду. После срезки черенки ставят в воду, чтобы не допустить увядания. Разрезают побег на черенки по диафрагме. Чтобы уменьшить испарение и предупредить завядание черенков, отрезают половину пластинки листа.

Зеленые черенки укореняют в теплицах или парниках. Почву для высадки черенков готовят так. Сначала насыпают структурную перегнойную землю слоем 18— 20 см, а сверху нее речной, промытый песок слоем 4—5 см. Все это хорошо увлажняют.

Высаживают черенки па расстоянии 5—10 см один от другого и так, чтобы основания их находились на глубине 2—4 см.

Дальнейший уход состоит в том, чтобы не допустить завядания, с этой целью растения и поверхность песка систематически опрыскивают водой. До полного укоренения черенков влажность воздуха должна быть 90—95%, а температура воздуха около 26°.

Рис. 19. Саженец, полученный из зеленого черенка.

При раннем проведении зеленого черенкования (май— июнь) и при хорошем уходе за растениями в южных районах можно получить однолетние саженцы, вполне пригодные для посадки на постоянное место. Если же прирост саженцев слабый, их оставляют в школке еще на один год.