Толщина почвенного слоя от поверхности до материнской породы определяет мощность почвы. Почвы с большей мощностью более благоприятны для культуры винограда.

Рост корневой системы винограда находится в зависимости от водно-воздушных свойств почвы, чем мощнее и рыхлее почва, тем значительнее будет объем питания виноградного куста.

В задачу предпосадочной подготовки почвы при закладке виноградника на почвах малой мощности должно входить углубление плантажа с дальнейшим окультуриванием затронутых при производстве этой работы материнских пород.

Кроме общей мощности почвенного слоя, при обследовании почв участка необходимо определить мощность наиболее жизнедеятельного, окрашенного гумусом горизонта, являющегося главным источником необходимых для лозы питательных элементов, особенно азота.

На почвах с малой мощностью гумусовых горизонтов необходимо проектировать повышение плодородия почвы, особенно внесением органических удобрений перед плантажом.

Механический состав почвы. Почвы, имеющие различный механический состав, существенно отличаются друг от друга своими физическими и химическими свойствами.

От механического состава почвы во многом зависит ее структура, водно-воздушные, тепловые и другие важные свойства.

Почва состоит из частичек различных размеров, объединяемых в две большие группы: а) почвенный скелет, к которому условно относятся все частицы почвы размером более 0,25 мм, б) почвенный мелкозем, состоящий из частиц размером меньше 0,25 мм, измеряемых десятыми, сотыми и даже тысячными долями миллиметра.

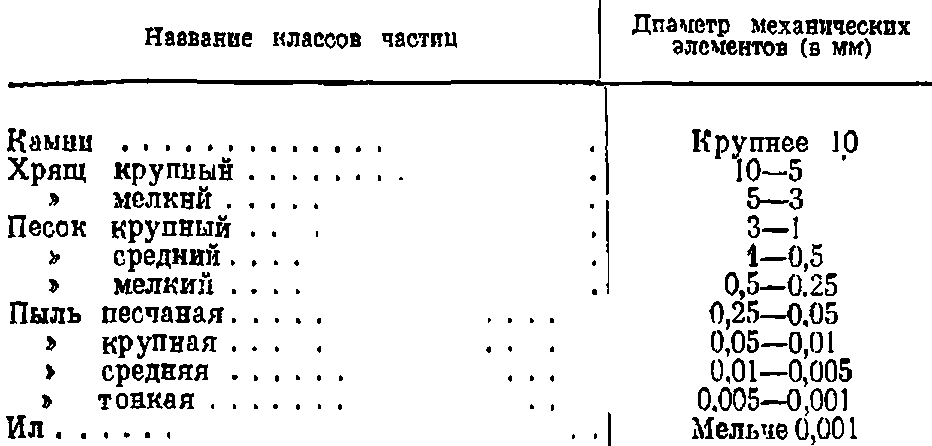

Схема деления механических элементов, слагающих почвы и материнские породы, разработана В. Р. Вильямсом и наиболее удобна для пользования (табл. 1).

Таблица 1

Классификация механических элементов почвы (по В. Р. Вильямсу)

Почвенный скелет (камни, хрящ, песок, пыль), как правило, не содержит веществ, необходимых для питания растений в доступной форме. Назначение его в культуре винограда — улучшать механический состав почвы и служить постоянным источником пополнения почвы питательными веществами. Почвенный мелкозем (наиболее мелкие частицы почвы) является основным хранителем питательных веществ и воды. От количественного соотношения в почвенной массе тех или иных частиц в некоторой степени зависит количество и качество урожая.

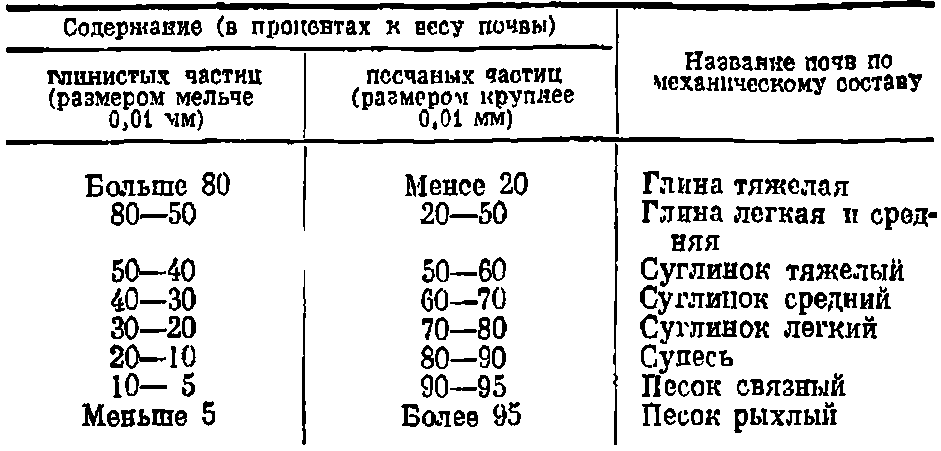

В зависимости от соотношения составных частей выделяются следующие основные группы почв: каменистые, хрящеватые, песчаные и глинистые. В каждой группе можно выделить еще ряд промежуточных почвенных разностей. Обычно же механический состав почвы характеризуется наличием песка и глины, причем в зависимости от сочетания этих элементов принято разделять почву на следующие группы (табл. 2).

Окраска почвы. Цвет почвы зависит от наличия в ней гумуса, извести, окиси железа (и соотношения между ними), а также от механического состава и степени увлажнения. Известь придаст почве светлый оттенок, окись железа — желтый, до буро-красного, перегной — темный, до черного. Окраска почвы оказывает большое влияние на тепловые свойства почвы: темноокрашенные почвы нагреваются больше и скорее, чем светлые.

В виноградарстве, основываясь на многолетнем опыте, сорта винограда с окрашенной ягодой принято сажать на «цветных» почвах.

Таблица 2

Классификация почв по механическому составу (по К. А. Качинскому)

Структура почвы.

Все составные части почвы — песок, пыль, ил — находятся в ной не в раздельном состоянии, а в виде скоплений, комочков различных размеров. Комочки более или менее четкой формы, на которые распадается почва без применения какого-либо значительного механического воздействия, называют структурными отдельностями.

Структура почвы образуется в результате процессов почвообразования, выраженность ее с глубиной ослабевает. Комочки имеют вид зернышек, орешков большей или меньшей величины, или глыб. В зависимости от того, каких структурных отдельностей больше в почве, различают структуру зернистую, комковатую, ореховатую, призматическую, глыбистую и т. д.

Элементы плодородия почвы — вода и питательные вещества — достигают наилучшего проявления только в той почве, которая имеет прочную зернисто-комковатую структуру. На структурной почве все агротехнические мероприятия (обработка почвы, удобрение, орошение) дают наибольший положительный эффект.

Для произрастания виноградной лозы, как и других растений, самой лучшей структурой в соответствии с учением В. Р. Вильямса является мелкокомковатая (размер структурных отдельностей от 1 до 10 мм). Такой структурой, как правило, обладают почвы, богатые перегноем и известью.

Виноградная лоза слабо растет и плохо плодоносит на почвах, тяжелых по механическому составу и не имеющих структуры. Такие почвы легко уплотняются, заплывают и образуют на поверхности корку, что особенно вредно отражается на воздушном режиме почвы, а прекращение доступа воздуха в глубокие слои почвы отрицательно влияет на развитие корневой системы куста.

Сложение почвы. Сложение той или иной почвы определяется степенью ее плотности и порозности и зависит от характера группировки и прилегания друг к другу составляющих почву элементов почвенных частиц или структурных отдельностей. Сложение почвы обусловливается как количеством глинистых и других цементирующих веществ, так и количеством, размерами и формой воздушных полостей. По степени плотности различают слитое, плотное, слабоуплотненное, рыхлое и рассыпчатое сложение почв.

При определении порядка перемещения слоев во время плантажа нужно обращать внимание на плотность сложения отдельных горизонтов почвы, необходимо установить такой порядок перемещения почвенных слоев, который бы улучшил сложение почвы, что достигается применением ярусного плантажного плуга, позволяющего перемещать почвенные слои в соответствии с требованиями агротехники.

По величине и форме воздушных полостей выделяют следующие типы сложения почвы: пористое и трещиноватое. Пористое сложение характеризуется наличием в почвенной массе большого количества тонких отверстий или канальцев диаметром менее 1 мы и до 3 мм, трещиноватое — наличием различных размеров (от 3 до 10 мм) и направлений полостей между структурными отдельностями.

От структуры и сложения почвы, создающихся в результате прохождения процессов почвообразования, зависит: проникновение в почву влаги и се передвижение, величина общего запаса влаги, содержание воздуха и его обмен с атмосферным, мощность развития корневой системы, развитие и направление микробиологических процессов и т. д. Поэтому создание почв, обладающих наиболее благоприятными в агрономическом отношении структурой и сложением, представляет собой одну из самых важных задач земледелия, в частности в виноградарстве. По характеру сложения и структуры наилучшими почвами для виноградных насаждений являются или слабоуплотненные, или рыхлые, пористые почвы с мелкой комковатой структурой.

Влажность почвы и грунтовые вода. Все сорта винограда лучше растут и дают более обильные урожаи па влагоемких почвах, обладающих достаточным водным запасом.

В почве, по А. Ф. Лебедеву, различают следующие категории воды: 1) в форме пара, 2) гигроскопическая, 3) пленочная, 4) гравитационная. Из всех перечисленных категорий всасывается корнями только гравитационная вода, малодоступна — пленочная.

Увлажненность местности для культуры винограда с его глубокой корневой системой сильно изменяется в зависимости от уровня грунтовых вод. Почва с глубоким залеганием грунтовых вод имеет ограниченные возможности для накопления запаса влаги. Колебания зеркала грунтовых вод в течение года отрицательно влияют на корневую систему, особенно если корни периодически подвергаются затоплению.

Виноградная лоза хорошо произрастает и обильно плодоносит на плодородных почвах с близким (70—100 см) уровнем грунтовых вод в том случае, если имеется хороший естественный их отток. В низинах, где естественного оттока (дренажа) пет и грунтовые воды находятся очень близко к поверхности почвы, культура винограда возможна после сложных мелиоративных мероприятий. Виноградная лоза не выносит избытка почвенной влаги.

Уровень грунтовых вод в тех случаях, когда в их состав не входят заметные количества вредных солей, в южных зонах должен подходить не ближе 1,50—1,75 м к поверхности почвы, в северных зонах — 2—3 м.

Химический состав почвы. По химическому составу почвы представляют собой очень сложное тело, состоящее, с одной стороны, из обломков горных пород и продуктов их выветривания, с другой — из органических соединений в виде растительных остатков, находящихся на различных стадиях разложения в гумификации, а также комплексных органо-минеральных соединений. Наряду с этим в почвенной массе содержатся вещества, которые накопляются в ней в процессе почвообразования, простые и сложные минеральные соединения (алюмосиликаты, карбонаты, полутораокиси и т. п.).

Из органических соединений, находящихся в почве, для нормальной жизнедеятельности виноградного куста наибольшее значение имеет гумус, из минеральных — азот, фосфор, калий, а также кальций, железо и некоторые микроэлементы. Для успешного развития растений важно не только достаточно высокое содержание в почве элементов питания, во и определенное соотношение между ними. Избыточное содержание одного из них при недостатке другого вносит нарушение в развитие растений.

Химический анализ почвы еще на дает полного представления о ее плодородия. Бывает, что почвы с большим содержанием всех минеральных солей оказываются недостаточно плодородными. Это происходит от того, что в почве не всегда имеются благоприятные условия для нормальной жизнедеятельности корней: отсутствует доступ кислорода в почву, мало воды, низкая температура, не соответствующая реакция почвенного раствора, содержатся вредные соли и т. п. Для роста и развития корневой системы и выполнения ею физиологических функций необходимо, чтобы элементы питания находились в основном в виде солей минеральных кислот, а не органических соединений, и чтобы концентрация их была очень слабой (3—5 г на 1 л воды).

Перегнойные вещества почвы. Материнские горные породы не содержат органических веществ, накопление их происходит в процессе почвообразования. Благодаря органическим веществам в почве накопляется гумус.

Гумус глубоко изменяет физические и химические свойства почвы, благодаря ему образуется прочная структура, улучшается водный, воздушный и тепловой режим почвы. Гумус является основным источником снабжения растений азотом. Поэтому при плантаже гумусовый горизонт необходимо переместить в зону наибольшего распространения корневой системы виноградного куста.

Реакция почвы (рН). В зависимости от химического состава и хода почвообразовательных процессов почва может обладать кислой или щелочной реакцией, выраженной в различной степени, или же иметь нейтральную реакцию. Знание реакции почвы необходимо для того, чтобы вовремя внести минеральные удобрения.

Виноград в СССР произрастает на почвах с щелочной и слабокислой реакцией. Питание и развитии виноградной лозы лучше протекают в слабокислой среде при рН от 6,0 до 6,5. При более кислой реакции почвы (рН приблизительно 4,0) наблюдается заметное ослабление роста, при сильнощелочной реакции почвы (рН от 8,3 до 8,7) — проявление начальной формы хлороза. Практика северного виноградарства показала, что при выборе участков нужно избегать почв, обладающих сильнокислой реакцией.

Азот. Азот является одним из основных элементов питания растений и находится в почве главным образом в виде органических соединений, которые недоступны для питания растений. В результате микробиологических процессов в почве происходит минерализация органических остатков, образуются аммонийные и нитратные формы азота. Последние могут служить для питания растений. Недостаток азота сильно снижает рост побегов, следовательно и урожайность, избыток его ведет к затягиванию вызревания лозы.

Фосфор. Фосфор также очень важный элемент питания, он содержится в почвах в виде минеральных солей и сложных органо-минеральных соединений, мало усвояемых корнями виноградной лозы. Естественные почвообразовательные процессы слабо пополняют запасы фосфорной кислоты, поэтому при рациональной культуре винограда необходимо постоянно следить за внесением в почву необходимых количеств фосфорной кислоты, что особенно важно на почвах, богатых известью. Достаточное количество фосфорной кислоты, способствует обильному образованию питающих корней, ускоряет прохождение фенофаз, способствует лучшему оплодотворению во время цветения, ускоряет накопление сахара в ягодах.

Калий. Виноградная лоза относится к числу растений, извлекающих из почвы большое количество калия. Калий содержится во всех частях виноградного куста, особенно много его в листьях. Калий способствует нормальному прохождению фотосинтеза и усиленному обмену веществ. Отсюда его громадное значение для виноградной лозы как культуры, накапливающей большое количество сахара.

Большинство почв содержит достаточное количество калия, но усвояемых форм калия для успешного развития виноградной лозы в ряде почв не хватает. При возделывании винограда необходимо уделять большое внимание калийному питанию растений.

Из трех основных элементов питания растений (азот, фосфор, калий) только один азот, находящийся в избытке, влечет за собой некоторые отрицательные явления, но только в определенные периоды жизнедеятельности виноградного куста.

Железо. В почвах железо находится в виде разных соединений; при наличии его в большом количестве почва приобретает характерную красную окраску различной интенсивности. Для нормальной жизнедеятельности растений наличие железа в почвах необходимо, так как оно входит в состав хлорофилла. В почвах, богатых известью, железо способствует уменьшению хлороза виноградной лозы.

На почвах, богатых железом, вино из краевых сортов имеет более густую, устойчивую и яркую с блеском окраску.

Кальций и магний. Кальция для питания растений в большинстве почв содержится достаточно, но его часто не хватает для придания почве физико-химических и биологических свойств, характеризующих плодородную почву. Значение кальция особенно сильно возрастает на почвах, имеющих кислую реакцию. При недостатке магния происходит остановка в росте. Магний при отсутствии кальция может оказывать вредное влияние на растения.

Соли почвенного раствора. Кроме солей, содержащих необходимые для жизни растений азот, фосфор, калий, железо и другие, — в почвенном растворе встречаются такие соли, которые при высоких концентрациях угнетающе или даже губительно действуют на растение.

В группу засоленных почв обыкновенно относят почвы, содержащие такое количество вредных растворимых солей, которое превышает солеустойчивость культурных и большинства дикорастущих растений.

Углекислые соли представлены в основном солями кальция и магния, причем во многих районах виноградарства почвообразующие породы состоят почти целиком из этих солей (меловые, известковые и другие породы). Плантаж таких почв ведет к резкому увеличению содержания углекислых солей (до 40—70%) по всей толще плантажированного слоя.

Наличие углекислых солей кальция и магния в почве обеспечивает прочную структуру, увеличивает способность почвы удерживать и сохранять от вымывания питательные вещества внесенных удобрений, обусловливает более усиленное прохождение процессов почвообразования.

Кальций, входящий в состав углекислых солей, имеет в жизни растений наибольшее значение, так как он, помимо питания, необходим всем высшим растениям как регулятор внутриклеточного обмена веществ (нейтрализация вредных кислот). Кроме того, присутствие кальция в почве в достаточном количестве уничтожает вредное действие на растения солей тяжелых металлов и хлористых соединений калия, натрия, хлористого и сернокислого магния.

Почвы с большим содержанием известковых солей благодаря своему белому цвету медленно прогреваются, но вместе с тем они и медленно отдают накопленное тепло. Наступление вегетации винограда на известковых почвах задерживается из-за более трудного прогревания их весной, что имеет большое значение в северных районах виноградарства и в других местностях, в которых часто бывают поздние весенние заморозки.

На известковых почвах получается виноград с более сильным ароматом, большим содержанием сахара; вино с возрастом развивает хороший букет, по в нем наблюдается недостаток тела.

Известковые почвы причисляют к почвам, особенно благоприятным для культуры европейских сортов винограда на собственных корнях, эти сорта хорошо растут и плодоносят на почвах с содержанием карбонатов до 60—70%. Однако с большим содержанием в почве известковых солей связаны и некоторые отрицательные явления в жизни виноградного куста, например проявление хлороза.

Сернокислые соли.

В южных районах виноградарства, в почвах типа каштановых и некоторых разностей чернозема наряду с карбонатами кальция встречаются и его сернокислые соли, главным образом в виде отложений гипса (CaSO4). Они залегают в несолончаковых почвах обычно ниже горизонта выделения карбонатов кальция и имеют различный внешний вид: тонких жилок, желваков, крупных кристаллов. Значение сернокислых солей кальция для культуры винограда аналогично значению известковых солей, поэтому наличие гипса в почве нужно рассматривать как положительное явление.

Хлористые соли. В солонцеватых и солончаковых почвах имеются хлористые соли натрия (NaCl), магния (MgCl2) и кальция (СаС12), причем в количествах, губительных для культурных растений. Содержание хлористых солей натрия и магния в засоленной почве свыше 0,03— 0,05% вызывает гибель виноградных кустов. Хлористый кальций для виноградной лозы и других растений почти безвреден.

При закладке виноградника на таких участках надо предусмотреть обязательное устройство оросительной и дренажной сети, а также достаточную обеспеченности поливной водой.