ОРГАНИЗАЦИЯ ВИНОГРАДАРСТВА В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ

Особенности организации виноградарства.

Организация виноградарства имеет задачу наметить комплекс агротехнических и хозяйственных мероприятий, обеспечивающих получение наибольшего количества и наиболее высокого качества основной продукции — винограда, при наименьших затратах труда и средств.

Организация виноградарства отличается некоторыми особенностями, обусловленными прежде всего биологическими свойствами виноградной лозы. Большое значение имеет то, что период жизни виноградной лозы измеряется десятками лет, а это предъявляет большие требования к подбору в данном хозяйстве других сельскохозяйственных культур.

Виноградарство отличается резко выраженной сезонностью работ, особенно в районах укрывной культуры. При подборе культур, наряду с их экономической эффективностью, необходимо стремиться к тому, чтобы потребность в средствах производства и рабочей силе в других отраслях по совпадала во времени с таковой в виноградарстве.

Формы планирования в виноградарстве.

В виноградарстве применяют несколько форм внутрихозяйственного планирования.

Перспективный план составляют на 7—15 и более лет. Такой длительный период необходим потому, что в плане развития виноградарства намечают два срока: год окончания закладки новых виноградников и год их вступления в полное плодоношение (через 4—5 лет после посадки).

Основой перспективного плана развития виноградарства является задание по производству основной товарной продукции — винограда.

В перспективном плане развития виноградарства необходимо показать:

- площади закладки виноградников с размещением их по территории хозяйства (по годам и сортам);

- подготовительные мероприятия к закладке виноградников: раскорчевка кустарников и леса, очистка территории от сорняков или камней, выравнивание поверхности (планировка участка), плантаж, закладка защитных насаждений и др.;

- способы реконструкции существующих виноградников и размещение реконструируемых виноградников на территории хозяйства (по годам и сортам);

- плотность виноградных насаждений и формировку кустов с учетом сортов, рельефа, почвы и других условий по участкам;

- план постановки виноградников на опоры;

- потребность в посадочном материале и план закладки виноградных школок в соответствии с планом посадки и подсадки новых виноградников и реконструкции существующих насаждений;

- планируемую урожайность и валовой сбор винограда по сортам и годам;

- план переработки винограда и планируемый выход готовой продукции.

Основная часть перспективного плана развития виноградарства составляется в таблицах. К некоторым данным этих таблиц требуются соответствующие пояснения и обоснования, которые даются в объяснительной записке. В объяснительной записке следует осветить следующие вопросы.

- Выбор сортов и их размещение на территории.

- Основные приемы агротехники в соответствии с агробиологическими свойствами виноградной лозы и природными условиями местности.

- Способы реконструкции старых насаждений и их агротехническое и экономическое обоснование.

- Обоснование перспективной урожайности по сортам.

Освещению указанных вопросов должна предшествовать характеристика современного состояния виноградников хозяйства, природных и экономических условий.

План должен сопровождаться соответствующим картографическим материалом — почвенной картой и планом размещения виноградников на территории хозяйства.

Годовой производственный план является обязательным для каждого колхоза и совхоза. При наличии перспективного плана в годовых производственных планах отражается объем работ на каждый год переходного периода с учетом уже выполненных работ в предыдущие годы. Задача производственного плана — наметить пути и средства для наиболее успешного выполнения всех требований перспективного плана, предусмотренных на данный год.

Годовой производственный план по виноградарству предусматривает мероприятия по уходу за насаждениями, урожай, новые посадки, потребный посадочный материал и подготовку участка для посадки в следующем году. В колхозах важнейшую часть планирования составляют производственные задания каждой виноградарской бригаде, а в совхозах — каждому виноградарскому отделению.

Рабочие планы в колхозах и совхозах составляют на отдельные периоды работ. Задача рабочих планов: правильно распределить рабочую силу и средства производства для своевременного выполнения плановых заданий. На основе учета объема предстоящих работ, сроков их выполнения и норм выработки устанавливают потребное количество рабочей силы, машин, орудий и тягла на каждый день.

Рабочие планы составляют по хозяйству в целом, а также по каждой бригаде или отделению совхоза на все работы, которые необходимо выполнять в один и тот же срок. Рабочие планы составляют по произвольной форме.

План-наряд — это производственное задание, которое дается бригаде или звену, а иногда и отдельному исполнителю на один день или, при однородной работе, на несколько дней. В плане-наряде должны быть указаны место и объем работы, а также время, в течение которого должна быть выполнена работа. Согласно плану-наряду, бригадир устанавливает, какая должна быть использована рабочая сила, тяга и инвентарь бригады на данной работе.

План-наряд является наиболее оперативной формой планирования, позволяющей осуществлять непосредственный контроль за его выполнением.

Нормa — это план, доведенный до исполнителя. Она определяет выработку отдельного колхозника (рабочего) или группы колхозников (при групповой сдельщине) на том или ином виде работ за единицу времени.

Норма выработки — наиболее конкретная форма планирования. Опа является основой рабочего и производственного планирования. Вместе с тем нормы используются для оплаты труда в колхозах и совхозах.

Выбор и размещение сортов.

Для каждого района (зоны) имеются утвержденные стандартные сортименты. Кроме того, рекомендуются для производственного испытания новые сорта для данной местности. В пределах этих сортиментов выбирают сорта для каждого отдельного хозяйства.

Для правильного выбора сортов необходимо детально изучить природные и экономические условия хозяйства, знать рекомендуемые сорта винограда, учитывая, что сорт имеет решающее значение для качества получаемой продукции. Один и тот же сорт винограда в различных экологических (почвенных и климатических) условиях проявляет неодинаковые свойства. Нужна также и экономическая оценка каждого сорта и всего сортимента в целом, намечаемого для данного хозяйства, о чем сказано выше.

При подборе сортов важно знать график затрат труда на уборке урожая в зависимости от сроков созревания различных сортов винограда. Для столовых сортов винограда можно удлинить срок поступления ягод, сделать его равномерным, а состав сортов по возможности разнообразным. При сборе урожая технических сортов важно равномерно загрузить перерабатывающие предприятия.

Необходимо иметь и подобрать для самобесплодных сортов сорта-опылители, которые высаживают через 1—2 ряда. Все остальные сорта размещают так, чтобы создать сплошные массивы чистосортных насаждений. Такое расположение сортов облегчает уход за виноградниками и обеспечивает сплошной сбор урожая.

При выборе почв и мест для размещения различных сортов не может быть дано общих указаний, которые обеспечивали бы наилучшие условия для всех сортов и во всех районах. В каждом отдельном случае необходимо руководствоваться указаниями специалистов-виноградарей и соответствующими литературными указаниями.

Агротехника и урожайность. Агротехника виноградарства должна быть дифференцированной применительно к условиям района и сортовому составу насаждений. Во всех случаях комплекс агротехнических мероприятий должен быть направлен на обеспечение долговечности виноградных кустов, высокой и устойчивой урожайности и максимального использования механизации.

Количество кустов на 1 га — это первое, из чего складывается урожайность виноградника. Величина плодоношения каждого отдельного куста зависит от: а) числа плодовых стрелок, оставляемых при обрезке на кусте; б) числа глазков на каждой стрелке; в) числа развившихся плодоносных побегов на стрелке; г) числа гроздей на каждом плодоносном побеге; д) среднего веса грозди данного сорта.

Зная годичный биологический цикл виноградной лозы и те условия, которые способствуют лучшему прохождению отдельных фаз вегетации, можно, применяя соответствующую агротехнику, управлять урожайностью виноградного куста.

Для определения планового урожая винограда в колхозах и совхозах наиболее правильно учитывать среднепрогрессивную урожайность за несколько последних лет (3—4 года). Средней она будет потому, что отражает большинство случаев, прогрессивной — потому, что ориентирует колхоз или совхоз на передовиков.

Реконструкция виноградников. Социалистическое виноградарство требует механизации работ на виноградниках, правильной организации труда, применения передовой агротехники и высокой урожайности. Многие старые виноградные насаждения не отвечают этим требованиям, и поэтому их надо реконструировать.

Необходимость реконструкции ставит перед виноградарскими колхозами и совхозами задачу выбора способов реконструкции, наиболее пригодных для данного хозяйства не только с технической стороны, но и наиболее экономически эффективных, чтобы избежать резкого снижения урожайности виноградников на реконструированных участках.

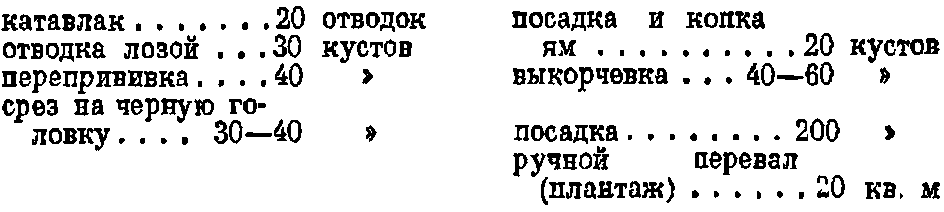

Для экономической оценки методов реконструкции виноградников следует иметь в виду сроки вступления таких виноградников в пору полного плодоношения, а также и то затраты труда, которые требуются при том или ином методе. Можно указать примерные нормы выработки в

Анапском районе Краснодарского края (на средних почвах в расчете на 1 человека за рабочий день):

Следует отметить, что при срезе винограда на черную головку и перепрививке корневая система куста остается старая, а при катавлаке и отводке лозой она заменяется новой, но не столь мощной, как это можно получить при закладке новых виноградников. Опытным путем установлено, что катавлак нужно повторить через 15 лет, а при укладке кустов в ямки — через 8—10 лет. Поэтому новая посадка будет иметь преимущества перед всеми другими методами реконструкции как по долговечности виноградника, так и по устойчивости урожая.

Организация питомнического хозяйства. Современная передовая агротехника требует закладки виноградников хорошо укорененными саженцами, это в большей степени гарантирует чистосортность насаждений и лучшую приживаемость молодых растений, высаженных на постоянное место.

В связи с закладкой новых виноградников значительно расширяется сеть государственных питомников, широкое развитие должны получить и виноградные школки в колхозах для выращивания собственного посадочного материала. Для расчета потребности в посадочном материале и размера питомнического хозяйства следует исходить из плана закладки виноградников и выхода саженцев из школки.

На 1 га размещают от 100 до 200 тыс. черенков. В хозяйствах, где налажен уход за виноградной школкой, заложенной хорошими черенками достаточно сильных кустов с вызревшей древесиной, приживаемость черенков в школке достигает 80—85%.

Следовательно, если в школку высажено 100 тыс. черенков, а выход хороших первосортных саженцев составляет 80 тыс. штук, то при густоте посадки винограда 2 X 1,25 м (4000 кустов на 1 га) 1 га школки может обеспечить закладку 20 га виноградников.

Необходимо иметь в виду, что при закладке новых виноградников не все саженцы, высаженные на постоянное место, приживаются. Выпады на виноградниках первого года посадки обычно составляют около 5%. Для заполнения пустых мест также требуются хорошо укорененные саженцы, что и необходимо иметь в виду при организации виноградного питомника.

В тех случаях, когда в виноградной школке выращивается привитый посадочный материал (па филлоксероустойчивых или морозостойких подвоях), на 1 га высаживают 100—150 тыс. растений при выходе саженцев до 65-70%.

Машины и орудия для обработки виноградников.

Закладка новых виноградников рассчитана на широкое применение машин и орудий для обработки почвы и ухода за виноградными насаждениями. Опыт показывает, что применение специальных машин и орудий значительно облегчает работы на виноградниках. Вместе с тем механизация улучшает качество работ и способствует повышению урожайности виноградников.

В настоящее время уже достигнут довольно высокий уровень механизации по подготовке почвы перед закладкой виноградника, посадке и обработке насаждений. Однако существующие средства механизации должны быть дополнены, а в некоторых случаях заменены новыми машинами и орудиями.

Ниже приводится перечень потребных средств механизации в расчете на 100 га виноградников.

Подготовка почвы перед закладкой виноградника

Бульдозер Д-271 для предплантажной выборочной планировки на тракторе С-80 . 1 шт.

Скрепер Д-183-Б для предплантажной выборочной планировки на тракторе С-80 1 шт.

Корчеватель Д-210В для расчистки участка от кустарника и пней 1 шт.

Универсальный транспортер-разбрасыватель ТУР-7 для предплантажного внесения удобрения на тракторе ДТ-54 ... 2 шт.

Плантажный плуг ПП-50 на тракторе С-80....................................... 1.... шт.

Машина для рыхления каменистых почв и извлечения корней Р-80 2 шт.

Грейдер Д-20Б для сплошной послеплантажной планировки на тракторе С-80 2 шт.

Трактор ДТ-54 для транспортера-разбрасывателя............................. 2 шт.

Трактор С-80 для планировок и подъема плантажа .... 2 шт.

Посадка и обработка виноградника

Виноградопосадочная машина на тракторе ДТ-54........................ 4—2 шт.

Агрегат для установки шпалеры на тракторе ДТ-24 ... 1 шт.

Ямокопатель для ремонта шпалеры и подсадки винограда на тракторе ДТ-24 1 шт.

Виноградная универсальная машина с полным набором рабочих органов (для укрывания кустов, отпашки, культивации, чизелевания, вырезки борозд, обновления плантажа и внесения удобрений, выкопки саженцев)................................. 2 шт.

Опрыскиватель тракторный навесной ОЛТ............................................ 2 шт.

Опрыскиватель конно-моторный ОКМ для опрыскивания небольших массивов 2 шт.

Опрыскиватель ранцевый «Автомакс» для дополнительного опрыскивания 10 шт.

Опыливатель тракторный навесной....................................................... 2 шт.

Трактор ДТ-54 для посадки винограда и обновления плантажа ... 1 шт.

Трактор ДТ-40 для укрывания кустов, отпашки (габарит 120 см) 2 шт.

Трактор ДТ-24 для чизелевания и культивации (габарит 90 см). 1 шт.

Трактор ДТ-14 для культиваций и других легких работ (габарит 90 см) 1 шт.

В старых насаждениях механизация работ почти невозможна из-за бессистемного размещения кустов. Старые виноградники в некоторых местах имеют узкие междурядья, кривые и короткие ряды, препятствующие использованию тракторных машин и орудий. Иногда здесь слишком сложная форма куста, которая по своей громоздкости представляет значительные трудности даже для ручных работ и совершенно не допускает механизированной обработки.

Старые виноградники на многих участках имеют непригодную систему орошения с постоянными глубокими оросительными каналами, которые также препятствуют механизации.

При закладке новых виноградников, а также восстановлении или реконструкции старых, чтобы обеспечить механизацию основных работ (обновление плантажа, укрывание и открывание виноградных кустов, культивацию и перепашку междурядий, опрыскивание и опыливание насаждений и др.), необходимо соблюдать следующие условия.

Ширина междурядий на виноградниках должна быть не менее 2 м, а в некоторых районах при наличии узкогабаритных тракторов и машин 1,5 м. В зависимости от природных условий и сорта винограда, формировки куста ширину междурядий чаще всего рекомендуется устанавливать 2 и 2,5 м, а для отдельных районов 1,5 и 3 м.

Плотность насаждений имеет большое значение, и в каждом отдельном случае этот вопрос должен решаться всесторонне и обоснованно. Виноградные насаждения должны иметь прямые и достаточно длинные ряды, чтобы обеспечить рациональное использование тракторов на виноградниках. Опыт показывает, что наиболее выгодная длина тракторных гонов на виноградниках — 500 м.

На виноградинках надо применять шпалеру или другие опоры, чтобы обеспечить свободный проход машин и орудий по междурядьям.

Постройки и сооружения.

Специальных построек для виноградарства требуется немного. В большинстве случаев они могут быть облегченного типа. К таким постройкам относятся сараи или навесы для сортировки и упаковки винограда (столового), складские помещения для храпения мелкого инвентаря, сараи для машин и орудий по обработке виноградников, склады для хранения удобрений и других материалов и помещения, где хранят посадочный материал.

Никаких особых требований к указанным постройкам не предъявляется, за исключением требований к помещениям для хранения посадочного материала (черенков и саженцев). Такие помещения необходимы в районах укрывного виноградарства, а также в тех хозяйствах, где посадочный материал заготавливают с осени. Основные требования, предъявляемые к указанным помещениям, состоят в том, что температура в них в зимний период не должна опускаться ниже —3° или подниматься выше +5°.

Для длительного хранения винограда в свежем виде требуются специальные постройки.

Необходимым сооружением на виноградниках являются опоры, которые в зависимости от методов культуры винограда бывают различными. При рядовой посадке винограда, как наиболее распространенной, применяются различные шпалеры.

* О количестве материалов для устройства шпалеры см. в разделе «Опоры для виноградников».

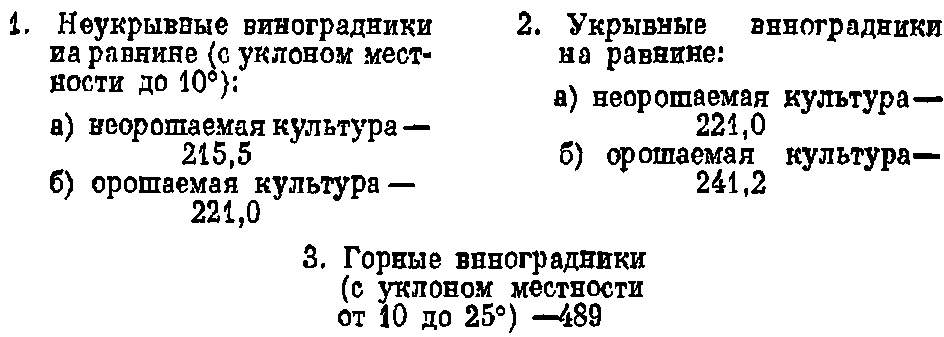

Потребность в рабочей силе. Виноградарство требует большого количества рабочей силы и высококвалифицированного труда. Так, годовые затраты труда по уходу за плодоносящими виноградниками с многорукавной веерной формировкой куста в различных условиях при механизации составляют (в человеко-днях на 1 га):

Периоды наибольшего напряжения труда на виноградниках связаны со сроками выполнения таких работ, как уборка урожая, опрыскивание растений бордосской жидкостью против мильдью, а в зоне укрывного виноградарства, помимо того, — обрезка и укрывание кустов, открывание и подвязка лоз. В связи с неравномерной затратой рабочей силы необходимо найти способы выравнивания графика затрат труда путем механизации работ, подбора сортов с различными сроками созревания, сочетания виноградарства с другими отраслями сельского хозяйства.

Организация бригад.

Основная и главная форма организации труда в колхозах и совхозах — постоянная производственная бригада.

Производственная виноградарская бригада организуется как постоянная, на срок не менее 5 лет, с тем чтобы все основные мероприятия, проводимые бригадой на закрепленном за нею участке (посадка, перепрививка, реконструкция насаждений и т. п.), дали первые результаты при том же составе бригады.

Организация постоянных производственных бригад с закрепленными за ними участками повышает ответственность бригады за состояние виноградных насаждений, ликвидирует обезличку в использовании средств производства, живого тягла, увеличивает заинтересованность членов бригады в результатах своей работы и помогает добиться высокой урожайности и большей производительности труда.

В хозяйствах с небольшой площадью виноградных насаждений (до 10 га), а также в хозяйствах, где виноградники чередуются с садами, огородами, организуют смешанные бригады, в которых выделяют отраслевые звенья.

В некоторых крупных колхозах организуют так называемые комплексные бригады. Такие бригады представляют собой по сути дела отделения колхозов. Организуемые по территориальному признаку, они имеют значительные удобства (концентрация производства, ликвидация сезонности в использовании рабочей силы, правильное сочетание отраслей в каждой из таких бригад).

В колхозах и совхозах, имеющих более 25 га виноградников, целесообразно организовать специализированные бригады с расчетом, что члены этой бригады в менее напряженные периоды работ на виноградниках будут оказывать помощь другим бригадам, а в более напряженные — получать помощь со стороны.

Состав виноградарской бригады зависит от объема работ на закрепленном участке. При установлении размера бригады необходимо стремиться к тому, чтобы обеспечить полную и равномерную загрузку всех ее членов в период работ на виноградниках и чтобы бригада могла выполнять все основные работы в установленные сроки. Опыт колхозов и совхозов показывает, что наиболее часто виноградарская бригада состоит из 30—40, но не более 50 человек.

Как мелкие, так и слишком крупные бригады имеют свои недостатки. Большой состав виноградарской бригады затрудняет руководство ею со стороны бригадира. Мелкие бригады не могут полностью использовать закрепленный за ними инвентарь и живое тягло. Увеличиваются капитальные затраты на строительство и оборудование станов. Размер бригадного участка зависит от многих причин: от возраста насаждений, компактности участка и других условий и обычно бывает на укрывных виноградниках 50 га, а на неукрывных — 70 га.

В виноградарстве имеется еще много работ, выполняемых вручную. Поэтому целесообразно создавать звенья внутри бригад. Звено должно быть постоянным и проводить на закрепленном участке все работы. В нужных случаях звено получает помощь со стороны.

Звенья, как показывает производственный опыт, в составе 8—10 человек обеспечивают правильную расстановку сил на самых сложных работах в виноградарстве. Размер звеньевого участка устанавливается в зависимости от средней годовой нагрузки на одного члена звена.

Правильная организация работ па виноградниках состоит в том, чтобы умело сочетать средства производства и агротехнику, выполняемую в лучшие сроки. Механизация значительно облегчает работы и улучшает уход за виноградниками. Вместе с тем она вносит существенные изменения и в организацию производственных процессов. Необходимо умело сочетать ручной труд с работой машин и орудий на тракторной и конной тяге. Это — основное требование правильной организации труда.

Нормирование труда и расценка работ. При установлении норм выработки в виноградарстве необходимо учитывать особенности хозяйства (систему насаждений, их возраст, форму куста, способы выполнения работ), а также достигнутый уровень производительности труда. В зависимости от этих условий нормы выработки могут быть различными. Это особенно необходимо иметь в виду при пользовании примерными нормами выработки Например, нельзя устанавливать одни и те же нормы выработки на копке ям для посадки винограда на твердых каменистых и рыхлых супесчаных почвах. Нельзя устанавливать одинаковые нормы выработки по уходу за молодыми и плодоносящими насаждениями, в последнем случае кусты больше и требуют более сложного ухода за ними (обрезка, обломка зеленых побегов, пасынкование, чеканка).

В нормах выработки всегда необходимо указывать систему культуры (укрывная, неукрывная, орошаемая, неорошаемая) и формировку куста. Нельзя, например, везде устанавливать дневную норму на обрезку 350 кустов. Такая норма никому ничего не говорит. В зоне укрывного виноградарства делают осеннюю предварительную обрезку и затем весеннюю проверочную обрезку. Осенняя предварительная обрезка обычно труднее весенней проверочной, и потому норма выработки на предварительную обрезку должна быть ниже. В зоне неукрывной культуры винограда проводится однократная обрезка, которая сочетает в себе требования как предварительной, так и проверочной обрезки; поэтому норма выработки при однократной обрезке должна быть иная.

Разнообразие условий может быть не только в различных районах, но и в двух смежных хозяйствах, а иногда в одном и том же хозяйство на разных участках. Поэтому нормы выработки должны устанавливаться в каждом хозяйстве и для каждого участка насаждений с учетом природных и производственных условий.

Необходимо иметь в виду, что чрезмерная дробность норм является излишней, она осложняет учет выработки.

При установлении норм выработки существенное значение имеет правильный выбор единицы измерения работ. Это особенно важно в виноградарстве, где часть ответственных работ связана с уходом за виноградным кустом, а другая часть — с обработкой почвы.

В связи с ростом производительности труда необходимо в колхозах и совхозах ежегодно пересматривать действующие нормы выработки. Если нормы выработки окажутся заниженными по сравнению с достигнутым уровнем производительности труда, то по решению общего собрания колхозников или производственного совещания рабочих совхоза нормы нужно увеличить. Надо, чтобы новые нормы занимали место между средними и передовыми показателями (среднепрогрессивные нормы).

В некоторых колхозах на тяжелые работы, которые нуждаются в большой затрате физического труда, но вместе с тем несложны по характеру их выполнения (например, перекопка почвы), устанавливают повышенные расцепки, а на работы, требующие специальной подготовки и большого опыта (например, обломка зеленых побегов), устанавливают пониженные расценки, ввиду легкости их проведения. Такие расценки работ неправильны, так как па тяжелых работах они ведут к излишней растрате трудодней, а на сложных но побуждают колхозников к повышению квалификации. Трудность выполнения работ нужно регулировать соответствующими нормами выработки, а квалификацию работ — расценками, относя ту или иную работу к соответствующему разряду.

Оплата труда. Труд каждого колхозника или рабочего в виноградарстве должен оплачиваться не по времени, а по количеству и качеству выполненной работы. Сдельная оплата труда ликвидирует уравниловку, повышает материальную заинтересованность колхозников и рабочих, обусловливает рост производительности труда и лучшую его организацию.

Повременная оплата может применяться лишь на ненормированных, еще не изученных работах. В совхозах применяется сдельно-премиальная оплата труда, то есть вся работа, выполненная сверх нормы, оплачивается в полуторном размере.

На тракторных работах устанавливается прогрессивная сдельщина — чем больше сделано работы, тем выше расценки за единицу работы:

![]()

В виноградарстве, как и в других отраслях сельского хозяйства, применяется мелкогрупповая и индивидуальная сдельщина. Мелкогрупповая сдельщина устанавливается на тех работах, которые по своей трудности и сложности требуют коллективного труда и на которых выработку каждого работника нельзя учесть отдельно.

Начисление заработной платы или трудодней в таких случаях проводится или всем поровну (при однородной работе), или же дифференцированно (по соответствующему разряду), в зависимости от трудности работы и требующейся квалификации.

Индивидуальная сдельщина устанавливается на работах, выполняемых одним человеком.

Целесообразность применения групповой или индивидуальной сдельщины в каждом отдельном случае зависит от производственных условий, в частности от формы виноградного куста и системы насаждений.

В совхозах труд рабочих оплачивают согласно ставкам заработной платы по категориям работ, утвержденным соответствующим министерством по согласованию с ВЦСПС. Денежная оплата за перевыполнение плана сбора урожая рабочим и руководящему составу совхозов также производится согласно существующим положениям.

Капитальные затраты в виноградарстве. Эксплуатационный период виноградников длится 40—60 лет. Фактически виноградный куст живет и плодоносит гораздо больше. Принято считать, что плодоношение молодого виноградника начинается с пятилетнего возраста, так как с этого времени он начинает окупать затраты, связанные с уходом.

Вместе с тем подготовка почвы для закладки виноградника (предплантажная обработка и плантаж), посадка саженцев и уход за молодыми насаждениями требуют значительных затрат средств и труда. Все эти затраты следует относить к группе капитальных затрат, возврат которых производится в течение многих лет. В организационных расчетах принято, что сумма ежегодной амортизации виноградника составляет 2,0—2,5% затрат на закладку виноградника и уход за ним до вступления в пору полного плодоношения.

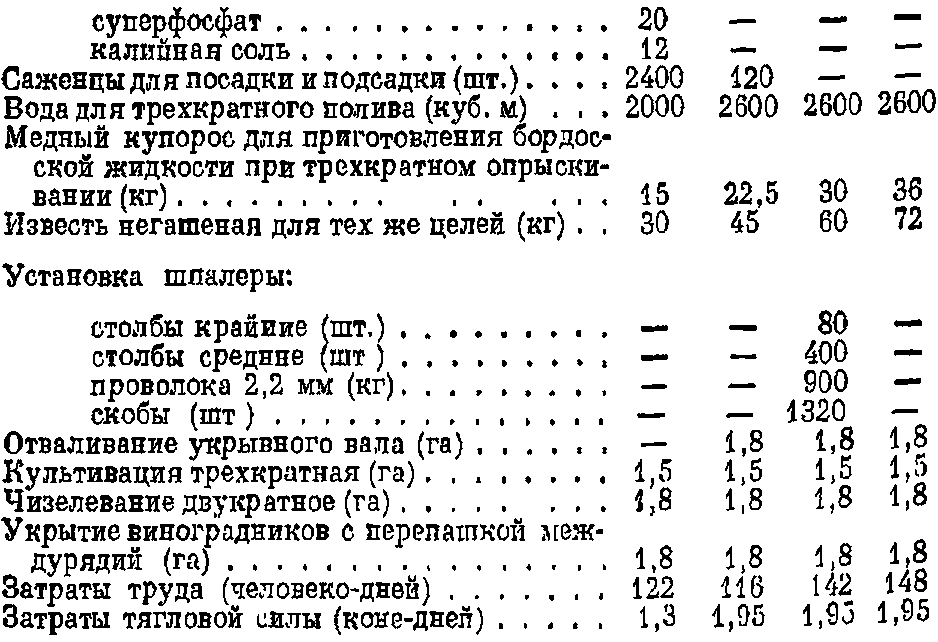

Примерные нормы капитальных затрат

Закладка новых виноградников и уход га ними 1-й 2-й 3-й 4-й

год год год год

Подъем плантажа на глубину 60—70 см (га) 1,0 — — —

Удобрения под плантаж (ц):

* Для примера взяты орошаемые районы виноградников в Ростовской области.

Для каждого района нормы капитальных затрат должны разрабатываться с учетом природных условий и возможностей хозяйства.

Основным источником капиталовложений при закладке виноградников в колхозах являются внутрихозяйственные накопления в виде неделимых фондов. Расходование таких средств должно предусматриваться приходо-расходной сметой при составлении годового производственного плана. Первоначальные расчеты затрат на закладку виноградников в колхозах производят при составлении перспективных планов.

Смета расходов па закладку виноградников необходима, во-первых, потому, что закладка виноградников непосредственно связана с планом выращивания посадочного материала, предпосадочной подготовкой участка и планом закладки защитных лесополос. Все эти мероприятия также являются основными и должны предшествовать закладке виноградников. Во-вторых, необходимо иметь законченные расчеты по закладке и выращиванию новых виноградников потому, что колхозам предоставляются долгосрочные кредиты на закладку виноградников, и срок погашения кредитов связывается со временем вступления молодых насаждений в пору полного плодоношения.

Кредиты колхозам на закладку виноградников, питомников, а также на устройство шпалер отпускаются Сельхозбанком в зависимости от финансового состояния колхозов в размерах до 75% общей суммы плановых денежных затрат на эти цели.

В совхозах затраты на закладку новых виноградников проводятся за счет отчислений в размере до 3% суммы от реализации всей виноградарской продукции.

Реализация продукции. Все сорта винограда принято делить на две основные группы: технические и столовые.

В виноградарских совхозах вся продукция реализуется согласно государственному плану: технические сорта идут на переработку, а столовый виноград сдается в торговую сеть. При этом на продукцию устанавливаются соответствующие реализационные цены.

В колхозах товарная продукция виноградарства составляет около 80 %, в том числе продажа государству — 60 % и на колхозном рынке — 20 %; 15 % валовой продукции идет на переработку, 5% выдается на трудодни.

Государственные заготовки винограда, как и других сельскохозяйственных продуктов, производятся в колхозах в порядке государственных закупок. Виноград закупается по ценам, утвержденным по зонам Советами Министров союзных республик.

В связи с установлением новых закупочных цен выплата колхозам премий-надбавок при заготовке винограда отменяется.

Заготовительные организации и предприятия, принимающие виноград, обязаны выдавать колхозам денежные авансы в размере 25 % стоимости продаваемого государству винограда. Виноград, продаваемый колхозниками, рабочими и служащими государственным и кооперативным организациям, оплачивается по закупочным ценам, установленным для колхозов.