Выбор земельного участка является наиболее ответственным делом при закладке виноградных насаждений. Неправильный выбор участка под виноградник влечет за собой бесполезную затрату огромных средств и времени.

Оценка пригодности земельного массива должна производиться на основе учета климатических и почвенных факторов, биологических особенностей развития, роста и плодоношения винограда; возможности широкого внедрения механизации основных производственных процессов культуры винограда, а также экономики района в целом и данного хозяйства в частности.

Эта комплексная работа виноградаря, агроклиматолога, агропочвоведа, экономиста и в некоторых случаях и инженера-мелиоратора должна:

- учесть состояние культуры винограда в районе, выявить ее особенности, достоинства и недостатки;

- выяснить поведение стандартных сортов и качество продукции на различных участках;

- собрать метеорологические данные и на основе учета требований сортов винограда представить агрономическую оценку климатических условий земельного массива;

- собрать данные о почвенном покрове с подстилающими его грунтами, о типах почв, физических свойствах и химическом составе почвогрунтов,

- дать рекомендации по проведению агротехнических и мелиоративных мероприятий с тем, чтобы устранить или ослабить вредное влияние неблагоприятных климатических и почвенных условий на произрастание и плодоношение винограда.

Основным показателем пригодности местности для культуры винограда должна быть сама виноградная лоза (состояние насаждений). При оценке состояния насаждений в прошлом и сейчас, необходимо учитывать комплекс агротехнических мероприятий, проведенный при закладке виноградников, а также мероприятия по ежегодному уходу.

Виноградная лоза в течение годичного цикла развития предъявляет различные требования к внешним условиям. Поэтому необходимо знать не только условия погоды, но и на какую фенофазу они приходятся и какова реакция различных сортов винограда на эти условия

Выбор участка будет правильным только тогда, когда природные условия его полностью отвечают производственной специализации и требованиям проектируемых к посадке сортов к особенностям среды. Даже самый ценный сорт в неподходящих условиях может дать нетипичную, малоценную продукцию. Максимально использовать природные ресурсы можно, если провести следующие мероприятия:

- выбрать и создать наиболее благоприятные условия для роста, развития и плодоношения виноградной лозы;

- подобрать сорта винограда, наиболее полно использующие благоприятные условия местности и вместе с тем достаточно устойчивые к имеющимся неблагоприятным условиям среды:

- разместить сорта на участках хозяйств в соответствии с их биологическими особенностями и производственной специализацией,

- запроектировать систему агротехники закладки и ежегодного ухода за молодыми и плодоносящими насаждениями, наиболее полно использующими благоприятные для культуры винограда факторы природных условий и устраняющими или ослабляющими вредное влияние отдельных недостатков среды.

Агрономическая оценка природных условий местности требует, чтобы напряженность отдельных факторов среды обеспечивала нормальное созревание урожая и лозы, а интенсивность и частота невзгод окружающей среды не понижали урожая в среднем за 10 лет за пределы экономической целесообразности.

Климатические факторы и их экологическое значение

Климат местности слагается из комплекса факторов. Главные из них: свет, тепло, влажность воздуха и почвы. Изучение агроклиматических условий позволяет судить о возможности культивирования винограда и степени его успешности.

Оценка климата производится на основе данных ближайших метеорологических станций.

Свет — важнейший фактор в жизни растений, с изменением освещения изменяются температура и влажность воздуха и почвы, ход микробиологических и химических процессов в почве.

Виноградная лоза — светолюбивое растение. Кусты винограда, выросшие при недостатке света, имеют более тонкие побеги с увеличенными междоузлиями, в глазках таких побегов отсутствуют зачатки соцветий. В большинстве случаев на кустах, растущих в тени, урожая не бывает.

Правильное регулирование притока световой энергии плотностью посадки, направлением рядов, системой размещения, ведением и формированием кустов, зелеными операциями и т. д. имеет немаловажное значение.

Температура воздуха определяет и регулирует темпы развития и роста виноградного куста.

Наиболее надежным климатическим индексом начала и конца вегетационного периода можно принять наступление устойчивых температур выше +10° весной и прекращение их осенью.

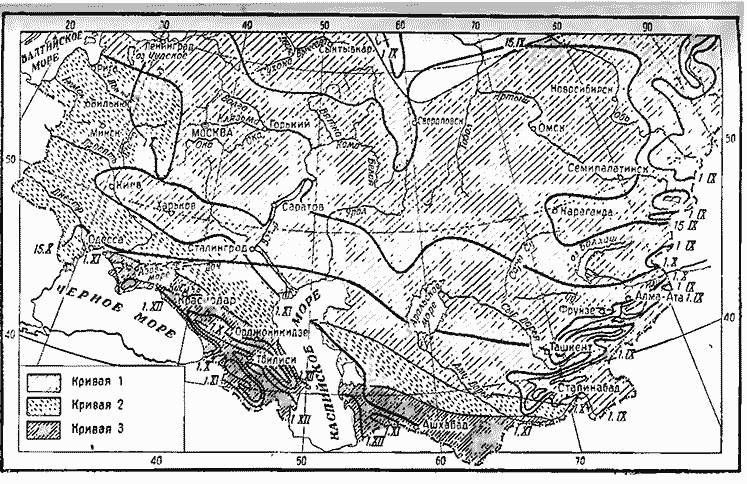

Рис. 27. Средние даты окончания заморозков.

Рис. 28. Средние даты наступления первых заморозков.

По Ф. Ф. Давитая, число дней с температурой 10° и выше может служить выражением продолжительности активного роста и развития виноградной лозы и надлежащим показателем теплообеспеченности местности.

Но на общем фоне температурного режима местности необходимо особо выделить периоды с пониженными плюсовыми температурами (меньше 10°) и периоды проявления весенних и столь же опасных осенних заморозков, имеющих немаловажное значение при оценке возможности культуры винограда.

На карте (рис. 27) даются изолинии средних многолетних данных наступления поздних весенних заморозков. Вероятность отклонения дат поздних заморозков по годам от средних многолетних данных выражается кривыми. По степени изменчивости дат заморозков весной выделено 4 крупных географических района. Пользуясь изолиниями и кривыми, обозначающими географические районы, можно вычислить вероятность наступления заморозков в более поздние или более ранние сроки в интересующем нас месте (описание метода см. Ф. Ф. Давитая «Климатические зоны виноградарства в СССР»).

Расчет вероятности наступления заморозков осенью раньше или позже указанных на карте средних дат аналогичен вычислению наступления весенних заморозков.

Все сорта винограда по признаку потребности в тепле, по исследованиям Ф. Ф. Давитая, разбиваются на три большие экологические группы:

- сорта раннего созревания типа Шасла с индексом в 2500°; сорта особо ранние (типа Маленгр и Мадлен Анжевин) требуют суммы температур более 2100°:

- сорта среднего созревания с индексом в 2900°, объединяющие в основном сорта типа Пино, Шардоне, Гаме и Мускаты (белый, розовый, черный), Семильон;

- сорта позднего созревания с индексом в 3300°; в эту группу входят сорта, по экологическим требованиям близкие к сортам Каберне, Вердо, Саперави, Морастель, Мурведр.

Сумма температур, необходимая для получения урожая винограда того или иного качества, зависит от степени водообеспеченности куста за период вегетации. Чем больше осадков выпадает в данной местности, тем большая сумма температур требуется для получения урожая определенного качества. Уменьшение количества осадков ведет к уменьшению потребности винограда в тепле.

Для нормального развития виноградной лозы в каждой отдельной фенофазе. кроме суммы температур, необходим некоторый уровень температуры, или, как говорят, напряжение тепла. Средняя температура самого теплого месяца указывает на степень наибольшего напряжения тепла в течение лета.

При средней температуре самого теплого месяца +16°, +18° получается урожай плохого и посредственного качества; урожаи хорошего и очень хорошего качества требуют от 17 до 19,4° и выше; температура 16—17е является нижним пределом при самых больших суммах температур.

Ранняя теплая весна способствует быстрому росту побегов. Температура выше 15° способствует более полному завязыванию ягод. Низкая температура во время цветения вызывает сильное осыпание завязей.

Температура, близкая к оптимуму (28—30°), в течение первых двух летних месяцев способствует закладке в глазках большого числа и лучше сформированных соцветий в каждой почке.

Высокая температура усиливает рост ягоды, способствует хорошему наливу и созреванию ее.

Детальный анализ теплового режима осеннего периода необходим для суждения о подготовке растения к зимовке и выяснения условий и сроков выполнения осенних работ.

Переход температуры через 0° весной ограничивает зимний сезон, а осенью обусловливает переход к зимним работам на виноградниках. Установление срока перехода температуры через 0° позволяет определить длительность периода, в течение которого возможно производство работ на виноградниках, и напряженность работ по срокам. Полное же развертывание работ на виноградниках весной происходит только при температуре выше 5°.

В повреждении виноградной лозы наибольшее значение имеют низкие температуры, влияние которых усиливается при сильной почвенной засухе.

Температура почвы определяет ход процессов почвообразования, поступление воды в корневую систему растения, минеральное питание, рост и дыхание корней, деятельность микробов почвы и т. д.

Температура почвы зависит от географического положения и высоты места над уровнем моря, экспозиции, механического состава, физических свойств, влажности, качества обработки почвы, растительности па ней и т. д. Как правило, температура почвы корнеобитаемого слоя ниже, чем температура приземного слоя воздуха, по ровнее. Температурный режим почвы можно признать благоприятным для сохранности корневой системы в том случае, если в холодные и бесснежные зимы на глубине 35—45 см температура почвы бывает не ниже —5, —6°.

Знание температуры почвы позволит правильно проектировать глубину посадки и определить зону наилучшего развития корневой системы куста.

Осадки. Виноградная лоза в отдельные фенофазы расходует на испарение неодинаковое количество влаги, величина испарения зависит от сочетания метеорологических элементов: температуры, влажности воздуха, ветра и т. п. Наилучшим условием для культуры винограда является равновесие между приходом влаги от осадков и расходом ее на испарение, то есть нулевой баланс между испарением и активными осадками (осадки за вычетом стока).

Минимальное количество влаги, при котором виноградная лоза способна давать урожаи, экономически себя оправдывающие, по данным профессора А. С. Мержаниана, составляет 300 мм осадков в год. Количество влаги, наиболее благоприятное для жизнедеятельности виноградного куста при культуре в условиях уморенного климата, находится в пределах 600—800 мм осадков в год.

Однако годовое количество осадков и его колебания по отдельным годам дают только общее представление о распределении их в данном месте и позволяют сделать только предположение о более или менее благоприятном увлажнении для произрастания виноградной лозы. Ливни наносят большой ущерб виноградникам, расположенным в горных местностях. Величина бесполезной потери влаги сильно увеличивается в местностях с резко расчлененным рельефом.

Короткие и скудные (3—5 мм), но частые дожди во время летнего периода не приносят пользы виноградным кустам и лишь способствуют более сильному росту сорняков и создают повышенную влажность воздуха — условия, благоприятные для широкого распространения грибных болезней.

Потребность виноградной лозы во влаге изменяется в течение вегетационного периода следующим образом: увеличивается в начале вегетации, затем уменьшается к началу цветения, во время цветения опа наименьшая, потом возрастает и достигает большой величины в начале созревания урожая, когда происходит налив и созревание ягод, потом вновь уменьшается.

Острый недостаток влаги (почвенная засуха) задерживает рост побегов, вызывает недоразвитие гроздей, и из-за уменьшения ассимиляции ягоды получаются мелкие, малосочные, выход сусла небольшой, сахаристость низкая.

Осадки, выпадающие в первой половине вегетации виноградной лозы (апрель—май), или вообще хорошая обеспеченность куста влагой в этот период благоприятно влияют на рост побегов, листовой поверхности, на нормальное развитие плодов и на закладку плодовых почек.

Избыточное количество осадков (июнь—июль) может привести к понижению температуры во время цветения и вследствие ослабления фотосинтеза — к ухудшению питания гроздей. Последнее способствует осыпанию цветков и снижению полноценности гроздей. Продолжительные дожди наносят особенно большой вред сортам с функционально женским типом цветка, мешая переносу пыльцы. Кроме того, они могут способствовать сильному развитию грибных болезней.

Продолжительные дожди во второй половине лота вызывают вспышку вторичного роста и наносят ущерб формированию соцветий в почках зимующих глазков; ухудшают ход накопления сахара и задерживают вызревание лозы. Дожди во время сбора урожая вызывают растрескивание кожицы ягод, способствуя этим развитию плесеней.

Водообеспеченность виноградного куста зависит не только от количества выпадающих осадков, по и от почвенных условий местности, а также от системы и качества обработки почвы. Запас влаги в почве определяется осадками в течение периода покоя. Снег из-за малой теплопроводности хорошо защищает почву и растительность от промерзания и удлиняет переход к теплу весной.

Существенными элементами характеристики климата являются некоторые виды осадков, иногда наносящие большой вред культуре виноградной лозы: град, гололед, туманы, роса.

Степень повреждения градом зависят от интенсивности и продолжительности его выпадения, от времени выпадения и оказывает главным образом механическое действие. Гололед в районах открытой культуры винограда вызывает на кустах поломки побегов Облачность и туманы уменьшают количество солнечной радиации. Туманы во время вегетации могут нанести вред своим чрезмерным и длительным увлажнением листа, в результате чего могут сильно развиться грибные болезни. Для приморских виноградников опасны также морские туманы во время цветения.

Росы во многих районах виноградарства (Ставропольский край, Чечено-Ингушская АССР и др.) способствуют развитию грибных болезней.

Влажность воздуха имеет существенное значение еще и потому, что от ее проявления зависят процессы транспирации и испарения влаги с поверхности почвы, а также водный режим тканей растения. Чем суше воздух, тем больше потребность виноградного куста в водных запасах.

Ветер. Необходимо знать направление и силу господствующих ветров, так как они могут оказывать на произрастание виноградной лозы и благоприятное и отрицательное действие. Наиболее резко влияние ветра сказывается в открытых местностях, равнинах, на морских побережьях и в горных областях.

Сухой ветер увеличивает транспирацию, влажный уменьшает. Сильные ветры вызывают повреждение частой куста, способствуют более сильному иссушению почвы. Особенно вредно действуют ветры зимой, выдувая снег с открытых местностей, способствуя тем самым более глубокому промерзанию почвы.

Ветер оказывает благоприятное влияние, устраняя в насаждениях излишнюю влажность (говорят: «хороший сухой ветер стоит опрыскивания»), и способствует лучшему распределению углекислоты в воздухе. Влажный ветер вовремя созревания улучшает налив ягоды; сухой ветер способствует большему накоплению в ягодах сахара.

Таким образом, для характеристики пригодности климатических условий земельного участка под культуру винограда необходимы следующие метеорологические данные:

- число часов солнечного сияния по месяцам и за год;

- среднегодовая температура;

- переход температуры весной и осенью через 0, 5, 10 градусов;

- продолжительность вегетационного периода в днях;

- средняя температура вегетационного периода;

- величина, средняя дата проявления поздних весенних и раннеосенних заморозков,

- крайние отклонения проявления поздних весенних и раннеосенних заморозков;

- продолжительность абсолютного безморозного периода в днях;

- ход температуры по декадам в мае, июне, июле, августе и сентябре для характеристики условий цветения, созревания урожая и вызревания лозы;

- абсолютный максимум температуры в течение периода вегетации;

- среднемесячные температуры в течение периода покоя;

- абсолютный минимум температуры в зимние месяцы за весь период наблюдений;

- среднее из абсолютных минимумов;

- температура почвы по месяцам и на разных глубинах;

- среднемесячное количество осадков и за год;

- крайние отклонения в количестве осадков по месяцам и за год;

- средняя сумма осадков по сезонам: осень, зима, весна, лето;

- средняя сумма осадков за вегетационный период;

- количество дней с дождями по месяцам;

- среднесуточная интенсивность выпадения осадков по месяцам и крайние отклонения (ливни);

- баланс влажности (по Селянинову) за вегетационный период;

- величина снежного покрова, его устойчивость и частота оттепелей;

- росы — частота их проявления по месяцам;

- гололедица — частота проявления;

- градобитие — частота и время выпадения, наиболее частое направление прихода градовых туч;

- средняя относительная влажность воздуха по месяцам и за год;

- ход относительной влажности воздуха по декадам за июнь, июль и август;

- ветер — направление и сила по месяцам.

Местоположение участка

При оценке местоположения нужно принимать во внимание высоту местности над уровнем моря, характер рельефа и близость к водоемам.

По мере поднятия над уровнем моря температура воздуха изменяется в определенной последовательности. Принято считать, что с увеличением высоты местности температура понижается на 0,4—0,6° через каждые 100 м.

Высота местности над уровнем моря влияет и на увлажненность местности, например в Крыму на каждые 100 м подъема в горы осадки увеличиваются на 14—15% по сравнению с величиной осадков на уровне моря.

Высота местности, оказывая большое влияние на динамику созревания (сахаристость сока ягод винограда одного и того же сорта в среднем на каждые 100 м высоты падает на 0,8—1,0%, а кислотность повышается на 0,9°/оо), имеет значение при определении направления переработки продукции, например приморские участки виноградников Южного берега Крыма дают лучшие десертные вина, виноградники средней части — крепкие вина, а насаждения, расположенные на высоте 450—550 м, — столовые вина.

Рельеф.

На изменение метеорологических условий в приземном слое воздуха оказывает влияние форма поверхности земли: водоразделы, склоны и долины. На водоразделах чаще бывают глубокие и мощные почвы, осадки распределяются более или менее равномерно, на водоразделах почти не выражена эрозия почвы. Грунтовые воды чаще всего находятся на большой глубине. Виноградники дают высокие и устойчивые урожаи и редко страдают от заморозков.

При освоении водоразделов в горных местностях, особенно в южных районах виноградарства, надо иметь в виду, что из всех элементов рельефа они наименее обеспечены влагой, кроме того, надо учесть высоту над уровнем моря, размер участка, близость глубоких оврагов, направление его склонов, частоту и силу ветров и т. п. Лес, если он имеется, особенно на узких водоразделах, лучше оставить в виде естественной зашиты, а осваивать под культуру винограда прилегающие к нему склоны.

В горных районах трудно разместить насаждения на одном элементе рельефа. Поэтому при организации крупных виноградарских хозяйств в горной местности нужно рационально использовать все элементы рельефа.

Склоны в горной местности играют роль защитных стен и в зависимости от крутизны и экспозиции по отношению к странам света они обладают чрезвычайно разнообразными свойствами. На склонах виноградные кусты находятся в условиях лучшего освещения и постоянного воздушного дренажа. Поэтому виноградные насаждения здесь менее поражаются заморозками и грибными болезнями.

Южный склон получает больше света и тепла. Почва на южном склоне и воздух, непосредственно соприкасающийся с почвой, теплее, чем на склонах других экспозиций. Южные склоны сухие, с наибольшими колебаниями температуры, наибольшими потерями влаги от испарения.

Вегетационный период виноградной лозы на южных склонах более длительный, что наряду с положительным значением (большим использованием света и тепла) имеет и отрицательное: увеличивается опасность повреждений поздними весенними и раннеосенними заморозками.

Сила роста виноградной лозы и урожайность на южных и юго-западных склонах понижены, но созревание ягод и вызревание лозы происходят быстрее, сахаристость винограда более высокая, кислотность более низкая.

Северный склон получает от солнца наименьшее количество света и тепла и влажность его выше, чем на других склонах. Величина прироста и урожайность виноградной лозы на северных склонах больше, но созревание замедленное, сахаристость ягод пониженная, а кислотность повышенная.

Западные склоны менее теплые, чем южные, но теплее, чем восточные. Виноградная лоза на этих склонах растет хорошо, но в местностях с сильным развитием грибных болезней наблюдается более сильное поражение листьев и ягод.

Восточные склоны по тепловому режиму занимают среднее положение между северными и западными склонами. Виноградная лоза на восточных склонах во многих районах виноградарства (в основном в степных) повреждается заморозками, подвержена влиянию суховеев, зимой же — вымерзанию, имеет худший прирост, урожай ее подвержен большим колебаниям. Развитие же грибных болезней на виноградниках, расположенных ни восточных и юго-восточных склонах, наименьшее.

Наиболее ценной частью склона Для культуры винограда является средняя, так как она наиболее теплая и вместе с тем наименее подвержена заморозкам.

При оценке склонов под культуру винограда нужно принимать во внимание следующие обстоятельства:

- возможность механизации работ по закладке виноградников и ежегодному уходу за насаждениями;

- наличие и протяженность склонов одной ориентации (получение продукции одного качества);

- величину затрат на закладку виноградников и на борьбу с эрозией почвы.

Долины в районах виноградарства могут быть двоякого рода: широкие речные, свойственные спокойному рельефу, и узкие, образовавшиеся в результате деятельности горных речек. В климатическом отношении широкие речные долины мало чем отличаются от климата открытой местности; горные же долины характеризуются повышенной влажностью воздуха, большим увлажнением почвы, сильными и частыми росами и заморозками. В зависимости от ориентации долины к странам света и направления господствующих ветров долины могут быть защищенные от влияния ветров или открытые их действию.

В долинах чаще всего встречаются мощные наносные почвы, богатые питательными веществами и имеющие повышенную влажность. Грунтовые воды в долинах подходят обычно близко к поверхности. Грибные болезни из-за большой влажности воздуха и почвы, частых и длительных рос более сильно поражают виноградную лозу.

Сила роста кустов винограда, произрастающих в долинах, очень велика, урожаи высокие, но неустойчивые по годам из-за частых заморозков и поражения грибными болезнями. Качество продукции более низкое, чем на склонах.

Водоемы.

Чем больше водоем, тем больше его влияние: зимой — отепляющее, весной — охлаждающее. В течение суток водоемы уменьшают амплитуду колебания температуры дня и ночи.

Водоемы увеличивают влажность воздуха, в южных сухих районах виноградарства оказывают весьма благоприятное воздействие на рост, развитие и плодоношение виноградной лозы. Весной около больших водных массивов, вследствие охлаждения воздуха водоемом, отмечается задержка в прохождении виноградной лозой первых двух фенофаз, зато осенью водоем утепляет воздух и несколько удлиняет вегетационный период. Виноградные насаждения около воды меньше страдают от засухи; налив и созревание ягод идут равномернее, и качество урожая выше.

Большие водоемы служат регуляторами температурного режима, предохраняя весной от резких понижений температуры (заморозков), высоких температур летом и сильного охлаждения зимой.