Сроки и способы прививки.

К производству прививок приступают с таким расчетом, чтобы они ко времени посадки в школку были хорошо спаяны каллюсом и образовали зачатки корешков у основания подвоя. В большинстве районов виноградарства прививку начинают в первых числах марта и заканчивают в конце апреля.

Существует очень много способов прививки виноградной лозы: косая копулировка, пластинчатая, на шип, на шпильку, в расщеп (одревесневшими и зелеными черешками), в полурасщеп, впритык (аблактировка) и глазком (окулировка). Наибольшее распространение при производстве прививок виноградных саженцев получила косая копулировка (рис. 22) и, в частности, лучший вариант ее — с направлением угла среза через боковые стороны, так называемая прививка «на ребро».

Из испытанных многочисленных прививочных машинок удовлетворительные результаты показала лишь машинка инженера Хенгли, рабочие органы которой переконструированы инженером Л. Е. Киркопуло. В настоящее время Украинским научно-исследовательским институтом виноградарства и виноделия имени В. Е. Таирова на принципе работы этой машинки (пластинчатая прививка) сконструирован и изготовлен полуавтомат ИТ-1 производительность которого при одном рабочем составляет 10 тыс. прививок за 8 часов, вместо 800—1000 прививок, производимых вручную.

Рис. 22. Прививка винограда.

1 — обычная косая копулировка; 2 — улучшенная косая копулировка («на ребро»); 3 — пластинчатая прививка машинным способом; 4 — майорская прививка; 5 — прививка в расщеп.

Машина для прививки винограда в настоящее время предложена также Грузинским научно-исследовательским институтом садоводства, виноградарства и виноделия примерно с такой же производительностью.

Подготовка подвоя и привоя. За 5—6 дней до начала прививки подвойные лозы толщиной от 6 до 10мм нарезают на черенки длиной 40—45см. Нижний срез делают на 2—3 мм ниже узла. Затем черенки вымачивают в течение 2—5 суток, в зависимости от содержания влаги в них и температуры воды. О конце вымочки можно судить по выделению капелек жидкости на свежеприготовленных острым ножом поперечных срезах. После вымочки, а в некоторых питомниках до вымочки, на черенках удаляют все глазки. В качестве подвоя могут быть использованы и укорененные саженцы.

Рис. 23. Машина для прививки винограда, сконструированная Грузинским научно-исследовательским институтом садоводства, виноградарства и виноделия.

Привойную лозу нарезают на одноглазковые черенки так, чтобы верхний срез проходил над глазком на расстоянии 1—1,5 см от него, а нижний — под глазком на расстоянии 3—4 см. После этого черенок вымачивают в воде при температуре 15—16° в точение 14—20 часов.

Контроль качества прививки. Хорошо срастаются только такие прививки, у которых оба компонента имеют одинаковый диаметр или привой на 0,1—0,2 мм тоньше подвоя. Прививка является качественной, если привой не отваливается при встряхивании, пет заломанных язычков при косой копулировке или шипов при машинной прививке.

Стратификация и закалка прививок

Стратификация прививок проводится в помещениях или парниках с целью создания более благоприятных условий для образования раневой ткани (каллюса), без которой невозможно срастание одревесневших черенков виноградной лозы. Ко времени посадки в школку у прививок должен образоваться круговой наплыв каллюса на подвое и привое у места их соединения и зачатки (бугорки) корешков у основания подвоя.

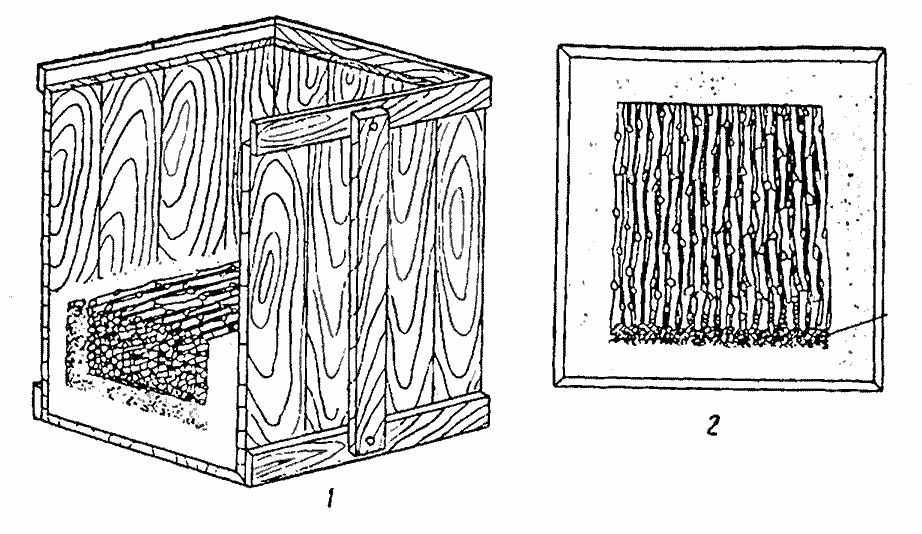

При стратификации в теплицах прививки укладывают в ящики и каждый ряд переслаивают хорошо увлажненными, пропаренными крупнозернистыми опилками (из мягких пород дерева), а в нижней части, на 6—8 см от основания, —землей. В каждый ящик стандартных размеров (длина 70 см, ширина 50 см, высота 60 см) помещается 900—1000 прививок. На каждые 100 тыс. прививок требуется 3—4 т опилок.

В тот же день ящики с прививками переносят в теплицу, устанавливают сперва на верхний стеллаж и выдерживают в течение 6—8 дней при температуре 26—27° и влажности воздуха 80—85%, а затем переставляют на цементный пол в этом же помещении и снижают температуру в нижней части ящиков с прививками до 14—18° смачиванием пола и ящиков на 5—6 см от основания холодной водой. В этом случае у места соединения привоя с подвоем температура установится около 24—25°.

Рис. 24. Ящик для стратификации и укладки прививок (1). Схема укладки прививок в стратификационный ящик (2) с применением структурной земли (а).

Выдерживают прививки в теплице при таких условиях до тех пор, пока у большинства их (60—70%) не образуется круговой наплыв каллюса на подвое и привое у места их соединения.

Закалку тепличных прививок необходимо проводить в земляных траншеях под прямыми солнечными лучами при 12—15°, прикрывая рамами лишь при резком похолодании. Закалка обычно длится 20—25 дней.

Стратификация прививок в теплице при пониженной температуре у основания подвоя и закалка их в траншеях под парниковыми рамами при соблюдении остального комплекса приемов по уходу за растениями в школке обеспечили получение в 1958 г. звеном А. Д. Яцько в совхозе «Зеленый гай» Вознесенского района Николаевской области по 82 тысячи первосортных саженцев с 1 га па площади 5 га.

Можно стратифицировать прививки в парниках с верхним навозным (биологическим) обогревом. Прививки укладывают в парник слегка наклонно, рядами, так чтобы верхушки их были на одном уровне, и каждый ряд до места спайки переслаивают землей. Сверху прививки засыпают влажными опилками слоем 8—10 см. Затем над прививками устанавливают решетчатое дно с таким расчетом, чтобы между ним и поверхностью опилок оставался просвет в 5—7 см. После этого па решетчатое дно насыпают разогревшийся конский навоз слоем 25—30 см, сверху накрывают парниковыми рамами. При условии нормального горения навоза температура у места спайки прививок установятся около 25—26°, а у основания подвоя около 16—17°.

Как только у большинства прививок (по менее чем у 60%) образуется круговой наплыв каллюса у места спайки, навозную покрышку снимают и прививки переводят на закалку.

Рис. 25. Траншеи для закалки прививок в опытном хозяйстве Украинского научно-исследовательского института виноградарства и виноделия имени В. Е. Таирова.

Рис. 26. Посадка прививок в школку.

Школка привитых виноградных саженцев

Все виды работ по выбору моста и почвы под привитую виноградную школку, предпосадочная обработка почвы, а также посадка не отличаются от таковых па корнесобственной школке. Однако при посадке привитой школки особенно важно следить за тем, чтобы место спайки у всех прививок, независимо от их длины, было бы на одном уровне и закрыто 5—6-саптпметровьш слоем влажной и рыхлой земли.

Орошение, удобрение, подкормка, рыхление почвы в рядах и междурядьях, борьба с вредителями и болезнями, а также удаление сорняков — все эти работы проводятся так же, как и на корнесобственной школке. Отличие состоит лишь в том, что на привитой школке необходимо своевременно делать отлучку корней на привое (катаровку) и удалять подвойную поросль.

Выкопка, сортировка и хранение саженцев.

Саженцы выкапывают машиной ВУМ-60 или ПУН-1,7 осенью, в конце октября или в ноябре, в зависимости от природных особенностей района. Вслед за выкопкой саженцы сортируют на два сорта и укладывают на зимнее хранение.

К первому сорту относят те из них, у которых хотя бы один побег одревеснел минимум на 20 см и развилось 4—5 корней толщиной не менее 1 мм, расположенных равномерно по всей окружности основания саженца. У привитых саженцев, кроме того, должно быть круговое и прочное срастание привоя с подвоем. Саженцы не должны иметь каких-либо механических повреждений.

Ко второму сорту относят саженцы также вполне здоровые, а привитые — с круговым и прочным срастанием, по однолетний прирост у которых одревеснел меньше чем на 20 см, и у основания их развилось менее четырех корней или же все они расположены с одной стороны саженца.

Саженцы первого сорта связывают в пучки по 25 штук, а второго сорта — по 50 штук, па каждый пучок навешивают этикетку и укладывают на зимнее хранение.

Сохраняют саженцы в подвалах или в крытых траншеях, переслаивая каждый ряд пучков умеренно влажным песком. Высота штабеля не должна быть более 1,5 м. При такой укладке на одном квадратном метре помещается около 3 тыс. саженцев.

Если в данном хозяйстве наблюдалось в предыдущие годы поражение саженцев пятнистым некрозом, то при укладке их на хранение переслаивали песком только корни и нижнюю часть стволиков; однако в этом случае для предупреждения появления плесени саженцы перед укладкой на хранение обрабатывали 5%-ным раствором железного купороса.