Работы, производимые перед подъемом плантажа, направлены на создание для виноградных кустов условий, при которых насаждения отличались бы большой силой роста, высокой урожайностью и долговечностью.

В предплантажные работы включают все мероприятия по устранению неблагоприятных условий среды, улучшению микроклимата, а также работы, которые в последующем облегчат и уход за плодоносящими виноградниками: 1) организация территории, 2) улучшение рельефа, 3) повышение плодородия почвы и 4) улучшение микроклимата.

Организация территории предопределяет возможность механизации производственных процессов и рациональное использование рабочей силы, машин, орудий и транспорта.

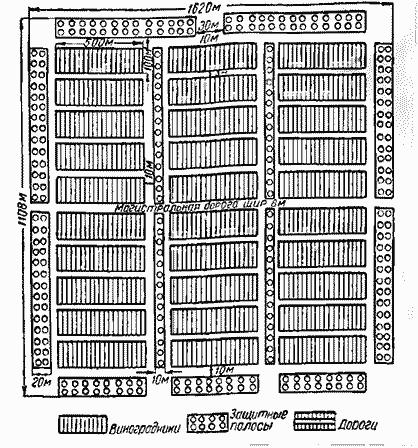

План организации территории должен включать разбивку земельного массива на кварталы, участки и клетки, с нанесением дорог, защитных лесных полос, а в районах орошаемого виноградарства и постоянной оросительной сети.

Решение этого вопроса зависит от ряда условий: размера, конфигурации и рельефа участка, состава угодий, расположения водных источников, степени возможной механизации работ, уровня технической оснащенности хозяйства, особенностей почвенного покрова и его подверженности эрозии и т. д.

При закладке виноградников в равнинной местности, имеющей пологие склоны крутизной не более 4°, в основу организации территории берется общепринятая схема размещения виноградных насаждений, дорожной сети и защитных лесных полос.

Рис. 29. Схема организации территории виноградников в равнинных условиях.

В холмистых местностях со слабопокатыми склонами, имеющими крутизну от 5 до 8°, соблюдаются следующие правила: 1) верхняя водораздельная часть участка оставляется под закладку защитных лесных насаждений (таркальных рощ); 2) нижележащая территория отводится под закладку виноградников и со всех сторон должна быть защищена лесными полосами; 3) ряды должны располагаться поперек склона.

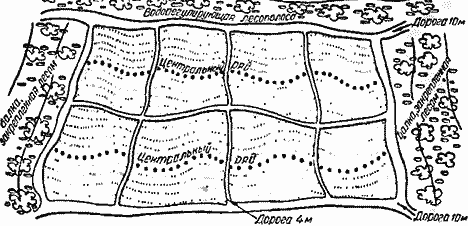

В холмистых местностях, где отдельные участки склонов неоднородны по своей экспозиции, величину производственных кварталов клеток и направление рядов нужно приспосабливать к изменениям направления склонов и вместо прямолинейных рядов следует применять так называемую рельефную, или контурную, разбивку.

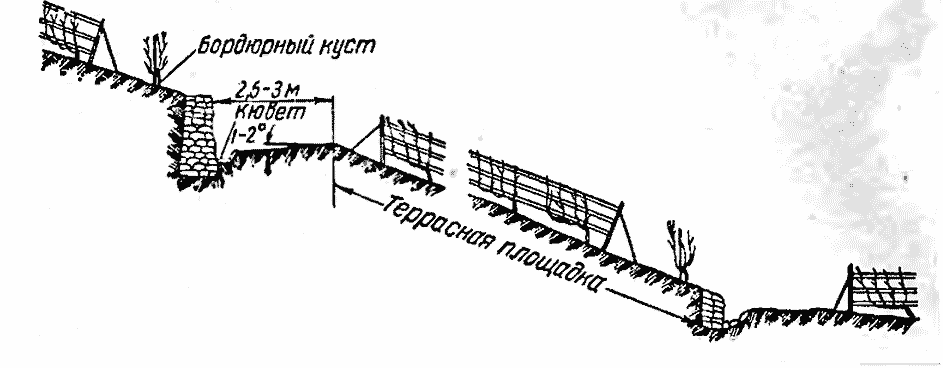

Организация территории виноградников в горных местностях, имеющих склоны крутизной свыше 10°, предусматривает либо сплошное террасирование, либо разбивку участка на террасные площадки.

Преимущество террас заключается в почти полном прекращении процессов смыва и размыва (эрозии) почвы, в более полном накоплении влаги.

Террасирование может дать высокий экономический эффект в тех горных районах, где склоны на большом протяжении имеют одинаковую экспозицию и крутизну.

Террасирование нецелесообразно на местности с сильно расчлененным рельефом, с резкими изменениями угла и экспозиции склона от 10 до 40° и значительной криволинейностью поверхности из-за следующих обстоятельств:

- невозможна правильная разбивка террас, пригодных для механизированной обработки;

- укрепление террас каменными подпорными стенками потребует чрезмерных затрат; устройство вместо подпорных стопок пологих откосов нецелесообразно, так как увеличит потерю полезной площади, ухудшит рост кустов винограда около откосов:

- уменьшится в 2—3 раза плотность посадки виноградников;

- необходимы будут капитальные затраты на устройство удобных заездов и выездов для тракторов.

Рис. 31. Схема организации территории виноградников в холмистых местностях с рельефной (контурной) разбивкой (по П. В. Иванову).

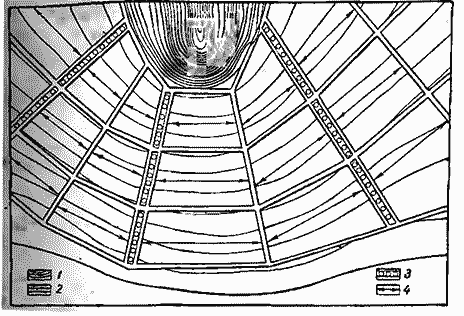

Механизация обработки почвы и процессов ухода за виноградниками, расположенными на склонах крутизной от 10 до 40° и в условиях расчлененного рельефа, может быть осуществлена наиболее полно только путем применения орудий тросовой (канатной) тяги. Для этого вся территория массива разбивается на ряд наклонных террасных площадок, то есть вытянутых в направлении поперек склона полос земли, разделенных друг от друга дорогами, идущими примерно по горизонталям с небольшими уклонами и укрепленными подпорными стенками. Ширина террасной площадки зависит от крутизны склона и подверженности почв участка эрозии и колеблется от 50 до 80 м.

Дороги лучше всего прокладывать по местам резкого изменения угла склона; ширина дороги должна составлять не менее 3 м с устройством разъездов для встречного транспорта; продольный уклон дороги должен соответствовать условиям нормального движения орудий и автотранспорта, то есть не превышать 6—8°.

Рис. 32. Схема организации территории виноградных насаждений в предгорных районах. Условные обозначения:

1 — горизонтали; 2 — дороги; 3 — лесополосы; 4 — направление рядов.

Рис. 33. Схема организации территории виноградников в горных районах (план).

Рис. 34. Схема организации территории виноградников в горных районах (профиль).

Каждый массив виноградников должен быть защищен по своей верхней границе от попадания в него ливневых вод с вышерасположенной территории. Это осуществляется устройством водоулавливающей канавы, которая направляет скапливающуюся в ней воду в водохранилище или для орошения виноградников.

Ряды кустов должны направляться вдоль господствующего склона так, чтобы угол поперечного склона в междурядьях не превышал 8°.

Практика горного виноградарства показала, что при правильной разбивке участка на террасные площадки, правильном выборе направления рядов, при соблюдении стандартной ширины междурядий и при условии ведения кустов на шпалере виноградники легко можно обрабатывать агрегатами канатной тяги.

Выпадающая на участке влага впитывается в почву и не вызывает эрозии.

Улучшение рельефа.

Независимо от местоположения выбранного под закладку виноградников участка на нем встречаются западины, или «блюдца», бугорки, гривки, более или менее глубокие лощины, котловины, ложбины, купола и т. п., которые мешают нормальному выполнению многих агротехнических мероприятий. Чтобы ликвидировать резко выделяющиеся элементы рельефа местности, проводится планировка участка.

Планирование участка перед подъемом плантажа осуществляется землеройными машинами: бульдозерами, грейдерами и скреперами.

Выравнивая рельеф участка, нужно иметь составленный предварительно план перемещения почвенных слоев, с тем чтобы в процессе работы не получилось обнажения материнских пород.

Повышение плодородия почвы. Характер распределения корней по отдельным горизонтам почвы зависит от количества гумуса, содержащегося в толще этих слоев; причем чем богаче, плодороднее и структурное верхний слой почвы, перемещенный при плантаже на определенную глубину, тем больше развивается в нем корней, тем мощнее будет куст и обильнее его плодоношение.

Лучшим способом повышения плодородия верхнего горизонта почвы в районах достаточного увлажнения и орошаемого виноградарства считается культура травосмеси бобовых и злаковых или одних бобовых в течение 3—4 лет перед подъемом плантажа. Перед посевом трав в почву вносят повышенные дозы фосфорных и калийных удобрений, обеспечивающих хороший рост трав. Созданный в результате культуры трав богатый перегноем структурный слой длительное время оказывает свое благоприятное действие на жизнедеятельность виноградного куста.

В тех случаях, когда по тем или иным обстоятельствам освоение участка под культуру винограда нужно производить немедленно, задачу повышения плодородия почвы решают либо внесением больших доз органических удобрений, либо внесением повышенных доз фосфорнокислых и калийных удобрений непосредственно во время плантажа в нижнюю треть отвала борозды, а при взрывном способе — на дно скважины, то есть в зону, в которой должна развиваться основная масса корневой системы.

Значительно сложнее обстоит дело при освоении участков, бывших длительное время под культурой винограда.

Рис. 35. Подпорные стены на горных виноградниках.

При длительной (60—100 лет) бессменной культуре винограда режим питания куста изменяется в неблагоприятную сторону, поэтому необходимо сразу, после раскорчевки кустов, перед посевом трав применять полихлориды (парадихлорбензол, гексахлоран и др.). Протравливание почвы полихлоридами уничтожает в почве вредителей, возбудителей болезней, вредную микрофлору, изменяет также течение биологических процессов в почве в благоприятную для жизни виноградного куста сторону.

Почва как среда для жизни виноградного куста во многих случаях имеет те или иные недостатки, устранение которых для роста и плодоношения будущих виноградных насаждений имеет очень важное значение: это засоренность почвы корневищами злостных сорняков, избыточное увлажнение, недостаток влаги в течение всего года или в отдельные периоды вегетации, наличие в почве на небольшой глубине уплотненных горизонтов (выход каменистых напластований, плиты из конгломератов, большого количества крупных камней и т. п.), а также избыточное содержание в почве вредных солей.

Лучший способ уничтожения сорняков — это высев травосмесей злаковых и бобовых культур в течение 3—4 лет, которые одновременно являются и лучшим предшественником культуры винограда. В местностях, где травы из-за недостатка влаги плохо растут, хорошие результаты дает культура озимой ржи на сено в течение 2—3 лет, с содержанием почвы до посева и после укоса ржи под черным паром.

При наличии избыточного увлажнения почвы на всем массиве или отдельной ого части необходимо устройство дренажной сети до или во время плантажа.

Если влаги в почве недостаточно, высокий эффект дает орошение виноградников, производимое в виде влагозарядковых поливов в период покоя, При возможности же проведения поливов во время вегетации эффективность орошения поднимается, вместе с тем, качество продукции не снижается, а во многих случаях и повышается. Это происходит даже в районах, где казалось бы летнее орошение не обязательно.

Разрыхление уплотненных горизонтов производится рыхлителем Р-80, создающим (особенно если это делать двукратно) хорошие условия для качественного подъема плантажа. После рыхления с участка необходимо удалить все крупные скальные обломки, валуны и камни большого размера. Очень большое значение имеет также удаление из грубоскелетных почв булыжников, крупной гальки и т. п. Увеличение в механическом составе почвы удельного веса мелкозема способствует лучшему плодоношению новых виноградников.

При избыточном содержании в почве вредных солей необходимо особо тщательное почвенно-мелиоративное обследование, после которого должно быть решено, целесообразно ли использовать участок под культуру винограда. Удалить вредные соли в этих почвах можно длительной культурой люцерны.

Для коренного улучшения таких почв необходимо создать мощный рыхлый корнеобитаемый слой путем глубокой вспашки, разрушения плотного солонцеватого горизонта и тщательного перемешивания генетических горизонтов А + В; вывернуть на поверхность почвы некоторое количество углекислой извести, а иногда и гипса; провести влагозарядковый подзимний полив с нормой 1500— 2000 куб. м воды на гектар.

Завод имени Октябрьской революции выпускает плуги П-50-П для мелиоративной вспашки солонцеватых почв. Глубина вспашки 35—40 см. С помощью почвоуглубителя, установленного за основным корпусом, плуг может углублять рыхление на 15—20 см. Применение этих плугов на солонцеватых почвах привело к значительному уменьшению содержания в почве вредных солей.

Улучшение микроклимата.

Значительная часть виноградных насаждений Советского Союза расположена в степных районах. Увеличение площади под лесными полосами в степных районах обеспечивает получение высоких и устойчивых урожаев всех сельскохозяйственных культур, в том числе и винограда. Виноградные кусты, находящиеся под защитой лесных полос, значительно меньше страдают от недостатка влаги, зимних морозов и сильных ветров. На полях, защищенных лесными полосами, глубина промерзания почвы достигает 30—40 см, в то время как в открытой степи — 60—80 см.

Лесные полосы изменяют микроклимат местности и благоприятную для культуры винограда сторону. Лучше, если бы посадка лесных полос предшествовала закладке виноградников, так как положительное влияние лесных полос увеличивается с их возрастом.

Общая площадь, занятая лесными полосами, должна при спокойном рельефе составлять 10% всего землепользования, при сильно расчлененном рельефе местности площадь облесения должна быть увеличена.

Основные лесополосы следует сажать перпендикулярно к направлению неблагоприятных ветров (северных — холодных и восточных — засушливых) на расстоянии 400— 600 м друг от друга. Вспомогательные лесные полосы ориентируют в поперечном направлении к основным на расстоянии 500—1000 м одна от другой.

Если на местности имеются уклоны, расстояние между полосами уменьшается, причем чем больше крутизна склона, тем ближе друг к другу должны быть расположены лесные полосы.

При выборе способов создания сети защитных лесных полос и схем размещения в них древесных и кустарниковых пород необходимо учитывать природные условия местности, имеющийся опыт в данном районе и производить посадку с таким расчетом, чтобы максимально механизировать в дальнейшем уход за лесонасаждениями.

Главные положения при закладке лесных полос следующие.

- Закладка лесных полос должна быть тесно увязана с планом организации территории виноградников и общей сетью защитных насаждений всего хозяйства.

- Лесные полосы должны быть наиболее эффективной, так называемой продуваемой конструкции, которая внизу над низкорослыми почвозащитными подлесками имеет узкий, до 0,5 м, чистый просвет, выше которого насаждение должно достигать наибольшей плотности.

- Наиболее эффективна лесная защитная полоса, имеющая в поперечном профиле прямоугольник, а не полуовальную форму, легко обтекаемую ветром. Для создания такого профиля необходимо в крайних рядах посадить высокорослые лесные породы.

- Для полного прекращения поверхностного стока атмосферных осадков и связанной с ним эрозии почвы лесные защитные полосы делают достаточной ширины.

- Используемые в лесных полосах породы деревьев и кустарников должны обладать способностью легко возобновляться путем образования поросли от пня.

- В лесных полосах необходимо создавать благоприятные условия для гнездования птиц, поэтому рекомендуется в состав насаждений вводить кустарники, дающие ягоды.

- Подбор лесных пород проводится для каждого района на основе рекомендаций местных агролесомелиоративных станций и местного опыта, причем нужно учитывать, что в степных районах лесные полосы должны служить источником лесоматериалов для постановки и ремонта шпалер.

Близость к насаждениям виноградников водных бассейнов смягчает резкие колебания температур, уменьшает опасность повреждения заморозками. Отсюда вытекает необходимость устройства прудов и искусственных водохранилищ, а также расширение площади под орошаемыми культурами.